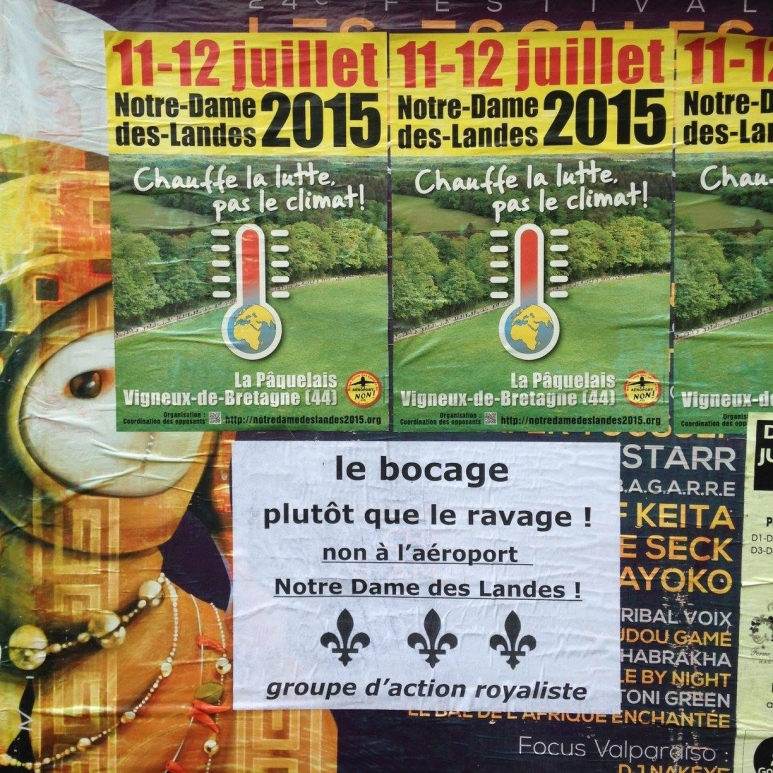

Cette page est ouverte à tous, lafautearousseau se voulant "la maison commune" de tous les royalistes, de toute obédience (RN/CRAF, NAR, GAR, DEXTRA, indépendants/"électrons libres"...)

Aux deux seules conditions que l'on soit dans la double fidélité à l'école de pensée de l'Action française et à notre Famille de France, à laquelle nous sommes particulièrement attachés...

Mais elle est aussi ouverte à d'autres groupes, pas forcément royalistes, ou exclusivement royalistes, qui mènent des actions allant dans le sens de la défense du Bien commun : SOS Éducation, le Collectif Némesis / La Cocarde étudiante /Jeunesse, si tu savais-Poussières d'étoiles / Baguette Musette / le Cercle d'Artagnan / Les Chemises blanches / Défendons notre Patrimoine...

Envoyez-nous les annonces et/ou les visuels de réunions de rentrée, Cercles d'études et de formation, Cafés politique/actualité/histoire, manifestations diverses etc...

Lire la suite

O.T., d'Aubusson (Creuse), bien reçu le versement par Paypal : toute la Rédaction se joint à moi pour vous remercier...

O.T., d'Aubusson (Creuse), bien reçu le versement par Paypal : toute la Rédaction se joint à moi pour vous remercier...