Aujourd'hui et demain, dimanche, se déroulent les 36ème Journées du Patrimoine.

On nous dit que de nombreux lieux seront fermés, à cause des Gilets jaunes, à cause des Black blocs, à cause de ceci/cela...

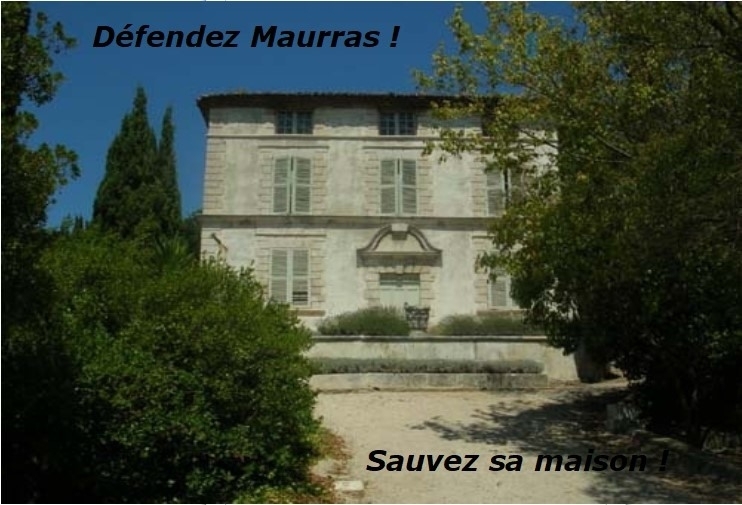

En Provence, à Martigues, il y a une belle maison, qui a une belle histoire, qui a un beau jardin, et qui a appartenu à un académicien français : Charles Maurras. Mais celui-ci est soit carrément ignoré par les médias qui fabriquent l'opinion, soit peu connu ou, pire encore, mal connu du grand public, parce que la vérité officielle, qui n'est qu'un immense mensonge officiel, a déformé son image, l'a travesti, fabriquant un faux Maurras, que, du coup, très peu de gens connaissent vraiment, et qu'encore moins ont lu...

Et donc, à Martigues, depuis plusieurs années, bien qu'il n'y ait pas de Gilets jaunes ni de Black blocs, une Mairie communiste sectaire jusqu'à la caricature, qui se croit encore au temps de Peppone et Don Camillo, interdit, tout simplement l'accès au lieu.

Alors que cette très belle maison, et ce très beau jardin, pourraient devenir un Centre culturel de tout premier plan, bénéfique à la ville de Martigues, à la Provence, à la France et, surtout, à l'Intelligence et à la Culture non seulement française mais universelle, la Mairie préfère, d'une façon insensée, laisser l'ensemble maison/jardin fermé, et en interdire l'accès au public.

Jusqu'à ce que la maison ne s'écroule ? On peut envisager cette hypothèse...

Nous allons voir ce qu'il est possible de faire, puisque les élections municipales qui approchent vont nous permettre, peut-être, de braquer les projecteurs sur cette Maison de Maurras.

En attendant, et puisque ce sont, malgré tout, les Journées du Patrimoine, lafautearousseau vous invite à regarder - samedi et dimanche - une vidéo de 32 minutes, vous permettant de découvrir "Mon jardin qui s'est souvenu", comme le disait Maurras lui-même...

Suivez le guide, François Davin, et... bienvenue dans le Jardin de Maurras ! :

https://vimeo.com/showcase/3423813