« Les principes libéraux sont en train de voler en éclats » [2]

Par David Cayla

Cet article (Figarovox, 31.12) est long, raison pour laquelle nous l'avons publié en deux parties, hier et aujourd'hui. Mais il est capital, surtout dans ses conclusions qui démontrent le grand retour du politique, sa reprise en mains de l'économique, la fin prévisible du néolibéralisme et du multilatéralisme mondialistes. A lire dans sa totalité. LFAR

Cet article (Figarovox, 31.12) est long, raison pour laquelle nous l'avons publié en deux parties, hier et aujourd'hui. Mais il est capital, surtout dans ses conclusions qui démontrent le grand retour du politique, sa reprise en mains de l'économique, la fin prévisible du néolibéralisme et du multilatéralisme mondialistes. A lire dans sa totalité. LFAR

La mort du multilatéralisme

Tensions commerciales, fin du cycle de croissance américain, contexte international déprimé, division au sein de l'administration américaine sur les politiques budgétaires et monétaires… On le voit, cette fin d'année 2018 n'incite guère à l'optimisme pour 2019. Aussi, la question que se posent aujourd'hui la plupart des économistes n'est pas de savoir s'il y aura ou non une récession l'année prochaine (celle-ci semble acquise) mais si cette récession était à l’image de 2001, de courte durée, ou si elle s’accompagnerait d'un effondrement plus brutal comme ce fut le cas en 2008.

Tensions commerciales, fin du cycle de croissance américain, contexte international déprimé, division au sein de l'administration américaine sur les politiques budgétaires et monétaires… On le voit, cette fin d'année 2018 n'incite guère à l'optimisme pour 2019. Aussi, la question que se posent aujourd'hui la plupart des économistes n'est pas de savoir s'il y aura ou non une récession l'année prochaine (celle-ci semble acquise) mais si cette récession était à l’image de 2001, de courte durée, ou si elle s’accompagnerait d'un effondrement plus brutal comme ce fut le cas en 2008.

En réalité, ce ne sera certainement ni 2001, ni 2008. Ce qui se passe aux États-Unis et plus largement dans le monde relève d'une logique nouvelle et d'un profond tournant dans la gouvernance économique.

Premier bouleversement : la politique de Trump acte la mort du multilatéralisme. Cette fin touche de nombreuses organisations internationales, en premier lieu l'ONU et ses agences, dont l'Organisation internationale du travail (OIT) qui n'est plus depuis longtemps un lieu de de développement du droit social. Mais c'est surtout l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui connait la crise existentielle la plus grave. Depuis l'échec du cycle de Doha, acté en 2006, les accords commerciaux se négocient et se signent de manière bilatérale, sans l'aval de l'OMC, à l'initiative des pays riches. Des accords qui excluent presque systématiquement les pays les moins avancés. Plus grave, l'Organe de règlement des différends (ORD), chargé de résoudre les contentieux commerciaux entre pays ne fonctionne plus qu'au ralenti et pourrait définitivement cesser toute activité en décembre 2019. En effet, les États-Unis bloquent le renouvellement des juges. Alors qu'ils devraient être sept pour un fonctionnement optimal, il n'en reste plus que trois, dont deux titulaires d'un mandat qui s'achève fin 2019.

Premier bouleversement : la politique de Trump acte la mort du multilatéralisme. Cette fin touche de nombreuses organisations internationales, en premier lieu l'ONU et ses agences, dont l'Organisation internationale du travail (OIT) qui n'est plus depuis longtemps un lieu de de développement du droit social. Mais c'est surtout l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui connait la crise existentielle la plus grave. Depuis l'échec du cycle de Doha, acté en 2006, les accords commerciaux se négocient et se signent de manière bilatérale, sans l'aval de l'OMC, à l'initiative des pays riches. Des accords qui excluent presque systématiquement les pays les moins avancés. Plus grave, l'Organe de règlement des différends (ORD), chargé de résoudre les contentieux commerciaux entre pays ne fonctionne plus qu'au ralenti et pourrait définitivement cesser toute activité en décembre 2019. En effet, les États-Unis bloquent le renouvellement des juges. Alors qu'ils devraient être sept pour un fonctionnement optimal, il n'en reste plus que trois, dont deux titulaires d'un mandat qui s'achève fin 2019.

L'ORD apparaît surtout totalement dépassé par les conflits commerciaux qui ne cessent de se développer. La gestion unilatérale du commerce international par l'administration Trump crée en retour des représailles tout aussi unilatérales de la part de ses partenaires commerciaux. Impossible d'instruire judiciairement ces conflits alors qu'ils ne cessent de se multiplier. À force, les nouvelles relations commerciales à la sauce Trump menacent de rendre caduc tous les traités commerciaux multilatéraux négociés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Donald Trump n'est pourtant pas le seul responsable de l'affaiblissement du multilatéralisme économique. De fait, la manière dont les États-Unis tentent de s'accorder de nouveaux privilèges commerciaux n'est pas sans rappeler la manière dont l'administration Obama a fait plier le secret bancaire suisse en imposant aux banques du monde entier l'extraterritorialité de son droit national… ou, pour remonter plus loin encore, la manière dont Nixon mit subitement fin au système monétaire de Bretton Woods en renonçant (de manière là aussi unilatérale) à assurer la convertibilité en or du dollar.

Une reprise en main du politique sur l'économie

Le mythe d'une économie mondiale qui serait organisée autour de règles décidées en commun a vécu. La gestion contemporaine de l'économie en revient à un ordre mondial originel, bien éloigné de celui anticipé par George Bush senior en 1990. Ainsi, le nouvel ordre mondial qui émerge n'est pas celui de la règle mais celui d'un ordre fondé sur la logique des rapports de force, qui pousse chaque pays à mettre ses armes économiques au service de ses seuls intérêts. Ce passage d'une gestion par la règle à une gestion par la force suppose le retour du pouvoir politique et de sa capacité à agir de manière discrétionnaire.

Voilà qui permet de mieux comprendre les tensions actuelles entre Donal Trump et la Fed. En effet, derrière le conflit relatif au niveau des taux d'intérêt se trouve une question bien plus fondamentale : une banque centrale doit-elle être indépendante du pouvoir politique ? Lorsque vendredi 21 décembre, Bloomberg annonce que le président américain a demandé à ses conseillers s'il était possible de démettre Powell (photo) de ses fonctions, la presse américaine et la plupart des économistes ont crié à l'hérésie. Interrogé par le Washington Post, le Sénateur démocrate Mark Warner, membre de la Commission bancaire sénatoriale, a parfaitement résumé le sentiment général : « Ce que le Président ne comprend pas, c'est que la politique monétaire doit être séparée de la politique. Toute mesure prise pour démanteler l'indépendance de la Fed serait non seulement inappropriée, mais menacerait les institutions qui protègent notre État de droit.»

Voilà qui permet de mieux comprendre les tensions actuelles entre Donal Trump et la Fed. En effet, derrière le conflit relatif au niveau des taux d'intérêt se trouve une question bien plus fondamentale : une banque centrale doit-elle être indépendante du pouvoir politique ? Lorsque vendredi 21 décembre, Bloomberg annonce que le président américain a demandé à ses conseillers s'il était possible de démettre Powell (photo) de ses fonctions, la presse américaine et la plupart des économistes ont crié à l'hérésie. Interrogé par le Washington Post, le Sénateur démocrate Mark Warner, membre de la Commission bancaire sénatoriale, a parfaitement résumé le sentiment général : « Ce que le Président ne comprend pas, c'est que la politique monétaire doit être séparée de la politique. Toute mesure prise pour démanteler l'indépendance de la Fed serait non seulement inappropriée, mais menacerait les institutions qui protègent notre État de droit.»

Mais dans un monde où les règles s'affaiblissent et où les rapports de force deviennent prédominants, ne serait-ce pas Trump qui aurait raison ? La doctrine selon laquelle la banque centrale doit être strictement indépendante du pouvoir politique repose sur l'idée qu'il faut à tout prix éviter l'interférence du politique sur l'économie. C'est une doctrine d'obédience libérale qui consiste à mettre la politique monétaire sur une sorte de pilotage automatique confié à un comité d'experts chargés de créer un cadre favorable à l'épanouissement des marchés.

Mais dans un monde où l'incertitude domine et où la gestion économique est un important levier d'action, on ne peut plus gérer la politique monétaire en s'extrayant de toute considération politique. Prenons la crise des pays émergents. Le principal problème de pays tels que l'Argentine ou la Turquie c'est que leurs entreprises ont profité des taux faibles pour emprunter en devises étrangères, notamment en dollars. La hausse des taux américains met ces entreprises en difficulté et l'effondrement de leurs monnaies les rend insolvables. Ces pays auraient donc besoin d'un dollar plus faible et d'une politique monétaire qui ne restreigne pas trop vite l'accès à la liquidité. Or, une gestion purement administrative de la politique monétaire américaine par la Fed est incapable de prendre ces questions en considération.

L'ère de la gouvernance économique illibérale

Du point de vue de Trump au contraire, les négociations commerciales difficiles dans lesquels il est plongé impliqueraient des alliés et donc une capacité à utiliser la politique monétaire comme une arme de négociation vis-à-vis de pays tiers. Hérésie économique ? Ce qui est sûr c'est que l'affaiblissement des règles et le retour de la souveraineté politique sur les marchés impliquent de reconsidérer l'ensemble des vérités établies auxquelles nous nous sommes habitués. Car c'est une véritable gouvernance économique illibérale qui est en train d'émerger aux États-Unis, mais également en Chine et en Russie.

C'est la raison pour laquelle le prochain retournement économique n'aura rien à voir avec ceux de 2001 et de 2008. Les principes libéraux qui ont tracé les grandes lignes de l'économie mondiale au cours des dernières décennies sont en train de voler en éclat. La politique qui avait été mise à distance de la sphère économique et des marchés au nom d'une gouvernance d'experts d'inspiration libérale est en train de faire son grand retour. Aussi, si une crise économique apparaît aux États-Unis en 2019 elle ne manquera pas d'ouvrir une nouvelle ère dont la gestion marquera le grand retour des politiques économiques souveraines. C'est une ère à laquelle l'Union européenne, avec son système institutionnel extrêmement rigide, figé dans l'idéologie des années 80 et 90, n'est absolument pas préparée. (FIN) ■

C'est la raison pour laquelle le prochain retournement économique n'aura rien à voir avec ceux de 2001 et de 2008. Les principes libéraux qui ont tracé les grandes lignes de l'économie mondiale au cours des dernières décennies sont en train de voler en éclat. La politique qui avait été mise à distance de la sphère économique et des marchés au nom d'une gouvernance d'experts d'inspiration libérale est en train de faire son grand retour. Aussi, si une crise économique apparaît aux États-Unis en 2019 elle ne manquera pas d'ouvrir une nouvelle ère dont la gestion marquera le grand retour des politiques économiques souveraines. C'est une ère à laquelle l'Union européenne, avec son système institutionnel extrêmement rigide, figé dans l'idéologie des années 80 et 90, n'est absolument pas préparée. (FIN) ■

De fait, Trump ne mène pas une politique protectionniste, ce qui consisterait à encadrer le commerce international dans le but de contribuer à des objectifs économiques et sociaux, mais développe une stratégie de type mercantiliste. Son comportement relève davantage de l'homme d'affaires que du responsable politique. Il ne cherche pas à réguler mais à obtenir des concessions spécifiques au service de ses industriels. En échange d'une trêve commerciale de trois mois, il est ainsi parvenu à obtenir de la Chine qu'elle augmente ses achats de gaz US et qu'elle renforce la protection légale des droits de propriété intellectuelle. De même, en menaçant les constructeurs automobiles allemands, il a obtenu de Merkel un renoncement au projet européen de taxation des « GAFAM » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ces entreprises du net (exclusivement américaines) qui parviennent à échapper à l'impôt en jouant de la concurrence fiscale entre les États.

De fait, Trump ne mène pas une politique protectionniste, ce qui consisterait à encadrer le commerce international dans le but de contribuer à des objectifs économiques et sociaux, mais développe une stratégie de type mercantiliste. Son comportement relève davantage de l'homme d'affaires que du responsable politique. Il ne cherche pas à réguler mais à obtenir des concessions spécifiques au service de ses industriels. En échange d'une trêve commerciale de trois mois, il est ainsi parvenu à obtenir de la Chine qu'elle augmente ses achats de gaz US et qu'elle renforce la protection légale des droits de propriété intellectuelle. De même, en menaçant les constructeurs automobiles allemands, il a obtenu de Merkel un renoncement au projet européen de taxation des « GAFAM » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ces entreprises du net (exclusivement américaines) qui parviennent à échapper à l'impôt en jouant de la concurrence fiscale entre les États. Enfin, dernier sujet d'inquiétude, les querelles internes à l'administration américaine elle-même. Incapable d'obtenir du Congrès les 5 milliards de dollars nécessaires au financement de la construction du mur frontalier avec le Mexique, la présidence bloque depuis le 20 décembre l'adoption du budget fédéral, conduisant au « shutdown », c'est-à-dire à l'arrêt soudain du paiement des salaires de 800 000 fonctionnaires fédéraux américains et à la cessation de nombreuses missions fédérales. Depuis les élections partielles de novembre dernier, les Républicains ont perdu la Chambre des représentants nécessaire à l'adoption du budget ce qui implique une forme de cohabitation à l'américaine entre le Président républicain et la Chambre démocrate, en particulier pour tout ce qui relève de la politique budgétaire.

Enfin, dernier sujet d'inquiétude, les querelles internes à l'administration américaine elle-même. Incapable d'obtenir du Congrès les 5 milliards de dollars nécessaires au financement de la construction du mur frontalier avec le Mexique, la présidence bloque depuis le 20 décembre l'adoption du budget fédéral, conduisant au « shutdown », c'est-à-dire à l'arrêt soudain du paiement des salaires de 800 000 fonctionnaires fédéraux américains et à la cessation de nombreuses missions fédérales. Depuis les élections partielles de novembre dernier, les Républicains ont perdu la Chambre des représentants nécessaire à l'adoption du budget ce qui implique une forme de cohabitation à l'américaine entre le Président républicain et la Chambre démocrate, en particulier pour tout ce qui relève de la politique budgétaire. Or, la dernière hausse en date, celle de décembre, a suscité le courroux du président américain. Trump accuse notamment cette dernière hausse d'être responsable de l'effondrement des marchés financiers de décembre. Une hausse des taux de la Fed conduit mécaniquement à hausser la rentabilité des créances de court terme, des actifs sans risque. Aussi, plus les taux d'intérêt augmentent, moins les marchés d'actions sont attractifs, par comparaison. De plus, les taux d'intérêt déterminent les taux d'emprunt pour les entreprises et les ménages ; leur hausse contribue donc à déprimer l'investissement et la consommation et tend à freiner l'économie dans son ensemble. Enfin, des taux d'intérêt en hausse contribuent à valoriser le dollar sur le marché des changes, ce qui renchérit le coût des exportations et diminue à l'inverse celui des importations. Bref, Donald Trump craint, et il n'a pas entièrement tort, que cette hausse rapide des taux d'intérêt de la Fed ne contribue à fragiliser l'économie américaine et ne suscite le retournement de cycle qu'elle est censée prévenir. (A suivre, demain)

Or, la dernière hausse en date, celle de décembre, a suscité le courroux du président américain. Trump accuse notamment cette dernière hausse d'être responsable de l'effondrement des marchés financiers de décembre. Une hausse des taux de la Fed conduit mécaniquement à hausser la rentabilité des créances de court terme, des actifs sans risque. Aussi, plus les taux d'intérêt augmentent, moins les marchés d'actions sont attractifs, par comparaison. De plus, les taux d'intérêt déterminent les taux d'emprunt pour les entreprises et les ménages ; leur hausse contribue donc à déprimer l'investissement et la consommation et tend à freiner l'économie dans son ensemble. Enfin, des taux d'intérêt en hausse contribuent à valoriser le dollar sur le marché des changes, ce qui renchérit le coût des exportations et diminue à l'inverse celui des importations. Bref, Donald Trump craint, et il n'a pas entièrement tort, que cette hausse rapide des taux d'intérêt de la Fed ne contribue à fragiliser l'économie américaine et ne suscite le retournement de cycle qu'elle est censée prévenir. (A suivre, demain)

Une autre information est frappante. Carlos Ghosn est vraiment un homme universel. Il sait tout faire. Ce n’est pas pour rien que, jusqu’au début de l’affaire, il était président de Renault, Nissan, Mitsubishi et Alliance. Mais, au-delà, il était aussi impliqué dans diverses opérations immobilières, notamment au Brésil et dans le nord du Liban, ainsi que dans la gestion d’un domaine viticole. Etant ainsi un homme universel, que l’on voyait un jour à Maubeuge auprès du président Macron, un autre à Moscou avec le président Poutine, un troisième à Pékin avec le président Xi Jinping et un autre au forum de Davos, il partageait son temps entre ses divers domiciles, à Beyrouth, Tokyo, Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro, sans compter Beaulieu, sur la Côte d’Azur. On comprend qu’il ait eu besoin d’un avion privé pour pouvoir se rendre rapidement de l’un à l’autre. On comprend aussi que les Libanais, fiers de « leur » enfant, aient émis un timbre à son effigie et que les Japonais reconnaissants aient imaginé un manga dont ce « samouraï » d’aujourd’hui est le héros. On comprend enfin que pour assurer sa défense devant les juridictions japonaises il fasse appel à un célèbre cabinet d’avocats américains. Que restera-t-il de tout cela demain ? En attendant, il bénéficie provisoirement d’une nouvelle résidence, qu’il n’a ni choisie ni fait aménager spécialement pour lui.

Une autre information est frappante. Carlos Ghosn est vraiment un homme universel. Il sait tout faire. Ce n’est pas pour rien que, jusqu’au début de l’affaire, il était président de Renault, Nissan, Mitsubishi et Alliance. Mais, au-delà, il était aussi impliqué dans diverses opérations immobilières, notamment au Brésil et dans le nord du Liban, ainsi que dans la gestion d’un domaine viticole. Etant ainsi un homme universel, que l’on voyait un jour à Maubeuge auprès du président Macron, un autre à Moscou avec le président Poutine, un troisième à Pékin avec le président Xi Jinping et un autre au forum de Davos, il partageait son temps entre ses divers domiciles, à Beyrouth, Tokyo, Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro, sans compter Beaulieu, sur la Côte d’Azur. On comprend qu’il ait eu besoin d’un avion privé pour pouvoir se rendre rapidement de l’un à l’autre. On comprend aussi que les Libanais, fiers de « leur » enfant, aient émis un timbre à son effigie et que les Japonais reconnaissants aient imaginé un manga dont ce « samouraï » d’aujourd’hui est le héros. On comprend enfin que pour assurer sa défense devant les juridictions japonaises il fasse appel à un célèbre cabinet d’avocats américains. Que restera-t-il de tout cela demain ? En attendant, il bénéficie provisoirement d’une nouvelle résidence, qu’il n’a ni choisie ni fait aménager spécialement pour lui.

En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.

En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.

Le sociologue Michel Maffesoli livre un texte consacré à la sécession du peuple à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes, et au désarroi des élites. En cette période troublée, conséquence inéluctable des profondes mutations à l’œuvre dans nos sociétés, peut-être n’est-il pas inutile de se souvenir de la distinction proposée par Nicolas Machiavel entre « la pensée du Palais » et « la pensée de la place publique ! »

Le sociologue Michel Maffesoli livre un texte consacré à la sécession du peuple à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes, et au désarroi des élites. En cette période troublée, conséquence inéluctable des profondes mutations à l’œuvre dans nos sociétés, peut-être n’est-il pas inutile de se souvenir de la distinction proposée par Nicolas Machiavel entre « la pensée du Palais » et « la pensée de la place publique ! »

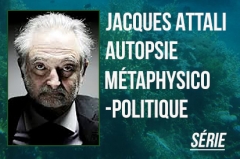

Quant aux adversaires de ses idées dirigées contre la France – idées émanant de lʼun des quatre états confédérés auquel appartient Attali –, ceux qui sont hostiles au mondialisme, doivent élever leur niveau intellectuel au-delà de celui de Jacques Attali, ce qui nʼest pas forcément aisé puisquʼil est indéniablement un grand esprit, un génie, mais de lʼanti-France.

Quant aux adversaires de ses idées dirigées contre la France – idées émanant de lʼun des quatre états confédérés auquel appartient Attali –, ceux qui sont hostiles au mondialisme, doivent élever leur niveau intellectuel au-delà de celui de Jacques Attali, ce qui nʼest pas forcément aisé puisquʼil est indéniablement un grand esprit, un génie, mais de lʼanti-France. Jacques Attali, dont les ancêtres sont devenus français en vertu du décret Crémieux, est « très lié à David de Rothschild »

Jacques Attali, dont les ancêtres sont devenus français en vertu du décret Crémieux, est « très lié à David de Rothschild »

Ce dernier montre ainsi quʼil espère lʼirruption dʼune révolution mondiale, dans la continuité du communiste Trotsky auquel Staline opposa la voie du socialisme dans un seul pays. Attente dʼune disparition à terme des États-nations quʼil partage avec Marx et Trotsky et qui tire sa source moderne de lʼilluminisme dʼun Emmanuel Kant (photo). Lʼauteur de la Critique de la raison pure développa lʼidée selon laquelle lʼhumanité, au niveau interétatique, est restée au stade de lʼétat de nature, ce qui explique le déclenchement régulier de guerres. Mais celles-ci auront in fine un effet vertueux sur lʼhomme : le forcer à construire une Société des Nations, un état social géopolitique.

Ce dernier montre ainsi quʼil espère lʼirruption dʼune révolution mondiale, dans la continuité du communiste Trotsky auquel Staline opposa la voie du socialisme dans un seul pays. Attente dʼune disparition à terme des États-nations quʼil partage avec Marx et Trotsky et qui tire sa source moderne de lʼilluminisme dʼun Emmanuel Kant (photo). Lʼauteur de la Critique de la raison pure développa lʼidée selon laquelle lʼhumanité, au niveau interétatique, est restée au stade de lʼétat de nature, ce qui explique le déclenchement régulier de guerres. Mais celles-ci auront in fine un effet vertueux sur lʼhomme : le forcer à construire une Société des Nations, un état social géopolitique. Ce Cinquième royaume, sur le plan politique, est caractérisé par la paix, lʼharmonie entre les hommes, et, au niveau économique, par la prospérité, lʼabondance. Voilà lʼhorizon que regardent avec tant dʼémerveillement Kant, Marx, Trotsky et Attali.

Ce Cinquième royaume, sur le plan politique, est caractérisé par la paix, lʼharmonie entre les hommes, et, au niveau économique, par la prospérité, lʼabondance. Voilà lʼhorizon que regardent avec tant dʼémerveillement Kant, Marx, Trotsky et Attali. Dans son Dictionnaire amoureux du judaïsme, il reprend en utilisant un langage cryptique, ésotérique, la conception propre à Louria de la messianité : elle ne correspond pas à un homme supérieur, à un « Sauveur », mais à lʼensemble de la communauté juive.

Dans son Dictionnaire amoureux du judaïsme, il reprend en utilisant un langage cryptique, ésotérique, la conception propre à Louria de la messianité : elle ne correspond pas à un homme supérieur, à un « Sauveur », mais à lʼensemble de la communauté juive.

Attali ne renie pas en effet lʼétiquette de socialiste, lui qui a consacré un livre au père du « socialisme scientifique », Karl Marx, car pour lui cette idéologie nʼest pas tant le soin apporté aux exploités et la volonté du partage équitable des richesses, cʼest-à-dire la prise en compte de la « question sociale », problème crucial à partir de la Révolution industrielle au XIXème siècle, que lʼédification de la Cité juste, dʼun Éden terrestre où le bonheur devient la règle, par le truchement dʼune réparation du monde – ou tiqoun olam –, concept kabbalistique sʼil en est, où toute idée dʼintervention de Dieu dans la vie des hommes, appelée Providence, est totalement écarté, car il sʼest retiré du monde, dʼaprès un autre concept kabbalistique, le tsimtsoum.

Attali ne renie pas en effet lʼétiquette de socialiste, lui qui a consacré un livre au père du « socialisme scientifique », Karl Marx, car pour lui cette idéologie nʼest pas tant le soin apporté aux exploités et la volonté du partage équitable des richesses, cʼest-à-dire la prise en compte de la « question sociale », problème crucial à partir de la Révolution industrielle au XIXème siècle, que lʼédification de la Cité juste, dʼun Éden terrestre où le bonheur devient la règle, par le truchement dʼune réparation du monde – ou tiqoun olam –, concept kabbalistique sʼil en est, où toute idée dʼintervention de Dieu dans la vie des hommes, appelée Providence, est totalement écarté, car il sʼest retiré du monde, dʼaprès un autre concept kabbalistique, le tsimtsoum. « Demain – si la mondialisation nʼest pas une nouvelle fois remise en cause – le maintien de la rentabilité du capital ne pourra pas passer par une socialisation mondiale des pertes, faute dʼun État mondial ; […] Lorsquʼil aura ainsi épuisé la marchandisation des rapports sociaux et utilisé toutes ses ressources, le capitalisme, sʼil nʼa pas détruit lʼhumanité, pourrait aussi ouvrir à un socialisme mondial. Pour le dire autrement, le marché pourrait laisser place à la fraternité. […] Comme il nʼy a pas dʼÉtat mondial à prendre, cela ne saurait passer par lʼexercice dʼun pouvoir à lʼéchelle planétaire, mais par une transition dans lʼesprit du monde – cette ʽʽévolution révolutionnaireʼʼ si chère à Marx. […] Tout homme deviendrait citoyen du monde et le monde serait enfin fait pour lʼhomme. »

« Demain – si la mondialisation nʼest pas une nouvelle fois remise en cause – le maintien de la rentabilité du capital ne pourra pas passer par une socialisation mondiale des pertes, faute dʼun État mondial ; […] Lorsquʼil aura ainsi épuisé la marchandisation des rapports sociaux et utilisé toutes ses ressources, le capitalisme, sʼil nʼa pas détruit lʼhumanité, pourrait aussi ouvrir à un socialisme mondial. Pour le dire autrement, le marché pourrait laisser place à la fraternité. […] Comme il nʼy a pas dʼÉtat mondial à prendre, cela ne saurait passer par lʼexercice dʼun pouvoir à lʼéchelle planétaire, mais par une transition dans lʼesprit du monde – cette ʽʽévolution révolutionnaireʼʼ si chère à Marx. […] Tout homme deviendrait citoyen du monde et le monde serait enfin fait pour lʼhomme. » En vérité, pour les sociétés chrétiennes, dont la nôtre, le monde, entendu comme la création, a été fait pour lʼhomme par le Créateur. Grégoire de Nysse, philosophe du christianisme primitif (IVème siècle), souligne quʼau regard de la création, « dans sa richesse, sur terre et sur mer »

En vérité, pour les sociétés chrétiennes, dont la nôtre, le monde, entendu comme la création, a été fait pour lʼhomme par le Créateur. Grégoire de Nysse, philosophe du christianisme primitif (IVème siècle), souligne quʼau regard de la création, « dans sa richesse, sur terre et sur mer »

Né le 1er novembre 1943 à Alger, il est passé par Sciences-Po, Polytechnique et lʼE.N.A. Étudiant brillant, plus enclin à aimer la ratiocination que les travaux physiques, Attali ambitionne de devenir, une fois diplômé, une figure intellectuelle du socialisme français. Sa référence est lʼauteur de LʼOpium des intellectuels, un pamphlet de 1955 qui vise lʼintelligentsia française accusée dʼêtre illusionnée par la religion marxiste, Raymond Aron, un atlantiste anti-communiste développant une pensée libérale-conservatrice largement inspirée dʼAlexis de Tocqueville. Il soutint le gaullisme avant de sʼen détacher en 1967, suite aux prises de position clairement anti-nord-américaines de De Gaulle. (« Vive le Québec libre ! », et surtout dénonciation de lʼhégémonie du dollar) et anti-israéliennes (« un peuple dʼélite, sur de lui-même et dominateur »).

Né le 1er novembre 1943 à Alger, il est passé par Sciences-Po, Polytechnique et lʼE.N.A. Étudiant brillant, plus enclin à aimer la ratiocination que les travaux physiques, Attali ambitionne de devenir, une fois diplômé, une figure intellectuelle du socialisme français. Sa référence est lʼauteur de LʼOpium des intellectuels, un pamphlet de 1955 qui vise lʼintelligentsia française accusée dʼêtre illusionnée par la religion marxiste, Raymond Aron, un atlantiste anti-communiste développant une pensée libérale-conservatrice largement inspirée dʼAlexis de Tocqueville. Il soutint le gaullisme avant de sʼen détacher en 1967, suite aux prises de position clairement anti-nord-américaines de De Gaulle. (« Vive le Québec libre ! », et surtout dénonciation de lʼhégémonie du dollar) et anti-israéliennes (« un peuple dʼélite, sur de lui-même et dominateur »). Juif comme lui, Attali entend être le Raymond Aron de la gauche. Il rejoint le Parti socialiste (P.S.) de François Mitterrand dans les années 1970. Ce dernier lui confie, au tout début de sa campagne victorieuse de 1981, la mission de rencontrer Coluche, lʼhumoriste qui sʼest engagé dans la course en entonnant le refrain populiste du « tous pourris », pour mieux connaître ses intentions. Car une candidature effective de Michel Colucci, craint le camp socialiste, pourrait faire perdre de précieuses voix à son champion.

Juif comme lui, Attali entend être le Raymond Aron de la gauche. Il rejoint le Parti socialiste (P.S.) de François Mitterrand dans les années 1970. Ce dernier lui confie, au tout début de sa campagne victorieuse de 1981, la mission de rencontrer Coluche, lʼhumoriste qui sʼest engagé dans la course en entonnant le refrain populiste du « tous pourris », pour mieux connaître ses intentions. Car une candidature effective de Michel Colucci, craint le camp socialiste, pourrait faire perdre de précieuses voix à son champion. Protégé par des soutiens puissants, par des réseaux de pouvoir très influents, Jacques Attali joue un rôle majeur, malgré ses déboires. Les dossiers qui lui sont confiés traitent des questions économiques et des relations avec le monde anglo-saxon. Sa tâche principale est de préparer le tournant de la rigueur, qui nʼa pas été décidé par la nécessité du moment vers 1983, mais était dans les cartons avant même lʼélection de François Mitterrand. La politique réellement socialiste, consistant notamment à nationaliser un certain nombre de grandes entreprises françaises, nʼétait quʼun leurre censé attirer une part substantielle du vote communiste. Embrasser le Parti communiste français (P.C.F.) pour mieux lʼétouffer : la stratégie fonctionna à merveille.

Protégé par des soutiens puissants, par des réseaux de pouvoir très influents, Jacques Attali joue un rôle majeur, malgré ses déboires. Les dossiers qui lui sont confiés traitent des questions économiques et des relations avec le monde anglo-saxon. Sa tâche principale est de préparer le tournant de la rigueur, qui nʼa pas été décidé par la nécessité du moment vers 1983, mais était dans les cartons avant même lʼélection de François Mitterrand. La politique réellement socialiste, consistant notamment à nationaliser un certain nombre de grandes entreprises françaises, nʼétait quʼun leurre censé attirer une part substantielle du vote communiste. Embrasser le Parti communiste français (P.C.F.) pour mieux lʼétouffer : la stratégie fonctionna à merveille. Cʼest pourquoi un rapport sur les effets de la politique de relance par la consommation initiée par le pouvoir socialiste est passé sous silence... car il montre que celle-ci est une réussite : « Le ministre du Plan, Michel Rocard, demande à Dominique Strauss-Kahn, alors au Commissariat au Plan, de commander un rapport à lʼéconomiste américain Robert Eisner, afin de justifier ce tournant. Problème : Eisner aboutit à la conclusion inverse ! Le président de la très respectée Association américaine dʼéconomie estime que la politique de relance produit ses premiers effets, et que le pouvoir socialiste doit continuer sur sa lancée de 1981. Son rapport restera dans un tiroir. »

Cʼest pourquoi un rapport sur les effets de la politique de relance par la consommation initiée par le pouvoir socialiste est passé sous silence... car il montre que celle-ci est une réussite : « Le ministre du Plan, Michel Rocard, demande à Dominique Strauss-Kahn, alors au Commissariat au Plan, de commander un rapport à lʼéconomiste américain Robert Eisner, afin de justifier ce tournant. Problème : Eisner aboutit à la conclusion inverse ! Le président de la très respectée Association américaine dʼéconomie estime que la politique de relance produit ses premiers effets, et que le pouvoir socialiste doit continuer sur sa lancée de 1981. Son rapport restera dans un tiroir. »