Du communisme de bistrot à la chouannerie populaire ?

Par Jean-Philippe Chauvin

« Le comptoir du café est le parlement du peuple » Balzac

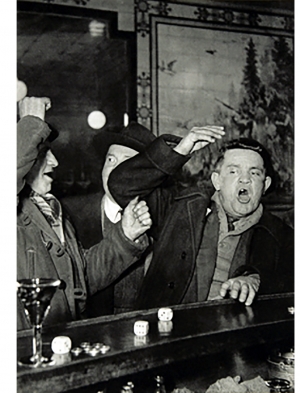

« Le comptoir du café est le parlement du peuple », affirmait Balzac, et je fais souvent mienne cette célèbre citation du non moins célèbre royaliste, en entretenant discussions et parfois querelles dans les estaminets et restaurants des villes et villages de France que je traverse ou dans lesquels j’habite et vis.

Ainsi, il y a quelques jours à Versailles : alors que je me régalais d’un mille feuilles aux framboises fait maison (c’est tellement meilleur qu’un surgelé décongelé), deux « communistes » sont arrivés, forte carrure et blouse de travail sur le dos, salués de leur présumée étiquette par le patron des lieux. Aussitôt, évidemment, la discussion, brève et cordiale, s’engagea, m’étant moi-présenté comme royaliste.

Le plus virulent, sorte de Peppone sans moustache, s’engagea dans un discours sur les congés payés, les 35 heures, et les progrès sociaux du XXe siècle, avec le ton déclamatoire d’un Georges Marchais façon Thierry Le Luron, tandis que l’autre me soufflait, d’un air amusé, qu’ils n’étaient pas vraiment communistes… Mais, au travers de sa harangue, le premier évoquait une sorte de nostalgie d’un temps apparemment révolu, celui des « conquêtes sociales » devenus, pour le meilleur mais parfois aussi pour le moins bon, des « acquis sociaux ». Il est vrai que, depuis une quarantaine d’années, notre société est entrée dans une période et un climat d’insécurité sociale, entre chômage structurel et crainte du déclassement. Pendant longtemps, les économistes et les politiques ont, pour la plupart, minimisé ces phénomènes et raillé les sentiments des classes populaires, puis des classes moyennes, arguant que la mondialisation était heureuse, forcément heureuse parce que l’on n’avait jamais autant consommé depuis les débuts de l’humanité. De l’ouvrier producteur et exploité des temps de l’industrialisation, on était passé au consommateur qu’il s’agissait de contenter et d’inciter, toujours et encore, à consommer, non seulement pour son plaisir mais pour le plus grand profit de la Grande distribution et d’un système de « désir infini dans un monde fini », selon l’expression de Daniel Cohen, dont, justement, il s’agissait d’oublier la seconde partie de la formule pour que ce système perdure et garde sa « profitabilité ».

Le plus virulent, sorte de Peppone sans moustache, s’engagea dans un discours sur les congés payés, les 35 heures, et les progrès sociaux du XXe siècle, avec le ton déclamatoire d’un Georges Marchais façon Thierry Le Luron, tandis que l’autre me soufflait, d’un air amusé, qu’ils n’étaient pas vraiment communistes… Mais, au travers de sa harangue, le premier évoquait une sorte de nostalgie d’un temps apparemment révolu, celui des « conquêtes sociales » devenus, pour le meilleur mais parfois aussi pour le moins bon, des « acquis sociaux ». Il est vrai que, depuis une quarantaine d’années, notre société est entrée dans une période et un climat d’insécurité sociale, entre chômage structurel et crainte du déclassement. Pendant longtemps, les économistes et les politiques ont, pour la plupart, minimisé ces phénomènes et raillé les sentiments des classes populaires, puis des classes moyennes, arguant que la mondialisation était heureuse, forcément heureuse parce que l’on n’avait jamais autant consommé depuis les débuts de l’humanité. De l’ouvrier producteur et exploité des temps de l’industrialisation, on était passé au consommateur qu’il s’agissait de contenter et d’inciter, toujours et encore, à consommer, non seulement pour son plaisir mais pour le plus grand profit de la Grande distribution et d’un système de « désir infini dans un monde fini », selon l’expression de Daniel Cohen, dont, justement, il s’agissait d’oublier la seconde partie de la formule pour que ce système perdure et garde sa « profitabilité ».

Aujourd’hui, la France est en fin de désindustrialisation, et les délocalisations spéculatives continuent, pour le plus grand bonheur des actionnaires souvent peu intéressés par les conditions de leurs gains, et notre nation a perdu, dans le même mouvement, son fin maillage de services publics et de cafés, renouant avec un « désert français » que Jean-François Gravier dénonçait à l’orée des années Cinquante et que l’action de la gaullienne DATAR avait cherché à éviter, ou à ordonner pour en limiter les effets délétères. En fait, la répartition des habitants de notre pays était moins déséquilibrée du temps de la rédaction du livre de Gravier, et la « déconcentration » des années de Gaulle puis la « décentralisation » des lois Defferre et des politiques Pasqua et Raffarin n’ont, en définitive, abouti qu’à rendre « plus acceptable » un processus de métropolisation qui a littéralement asséché les territoires ruraux de France et concentré les populations actives autour des grandes cités et au sein des grandes aires métropolitaines. Non que les intentions des uns et des autres fussent mauvaises, mais la République et les féodalités qu’elle préserve et dont elle dépend ont dévoyé le noble mouvement de « retour au local » qui s’ébauchait par la Loi et l’ont transformé en nouvel âge féodal, libéral en principe et égoïste en fait, au profit d’une nouvelle classe dominante globale, mondialisée et nomade tout autant qu’intéressée et hypocrite, peu soucieuse du Bien commun. Suis-je trop sévère dans mes appréciations ? Peut-être est-ce un moyen d’éviter d’être cruel dans la pratique, préférant toujours la juste colère à l’injuste violence…

Le peuple des cafés ne prend pas toujours des précautions oratoires pour parler des princes sans principes qui nous gouvernent, et il n’est guère sensible aux appels médiatiques et politiques à la raison, considérant que celle-ci n’est plus que la tentative des puissants de se préserver d’une colère populaire qui, désormais, déborde en une crue anarchique mais qui pourrait, hors du Pays légal, s’avérer féconde pour le Pays réel. Est-il « communiste », ce peuple-là ? Non, mais il se sert du « mythe » d’un communisme des travailleurs qui, s’il n’a jamais été qu’un leurre ou une terrible illusion qui s’est payée de millions de morts plus à l’est que Strasbourg et que Calcutta, a permis, par son existence étatique et historique en Russie puis en Chine, d’équilibrer, par la peur qu’il suscitait pour les « capitalistes » occidentaux, le rapport de forces entre les travailleurs et les puissances financières et économiques du XXe siècle : c’était, d’une certaine manière, une « réaction » (et c’est Maurras qui, d’ailleurs, l’évoquera comme telle) à la création et à l’exploitation du Prolétariat permise par le triomphe du modèle anglo-saxon d’industrialisation, mais aussi par la destruction du modèle social corporatif français dans les années de la Révolution et de l’Empire au nom d’une drôle de « Liberté du Travail » qui s’émancipait, d’abord, des droits des travailleurs eux-mêmes.

Aujourd’hui, la dérégulation voulue par la Commission européenne et la privatisation accélérée de pans entiers de l’appareil français d’encadrement et de services, mais aussi d’équipements et d’infrastructures que les Français pensaient « posséder » par leurs impôts (ce qui n’était pas tout à fait faux…), entretiennent ce fort sentiment de « dépossession » qui nourrit la colère des Gilets jaunes, une colère que nombre de Français « délèguent » aux manifestants fluorescents du samedi et qui anime les émissions et les débats télévisuels depuis plus de quatre mois sans que l’on sache vraiment ce qui pourrait épuiser totalement les troupes contestatrices. Que la République, en son gouvernement du moment, méprise à ce point ceux à qui, si l’on suivait les règles d’une démocratie équilibrée sans être toujours décisionnaire (car ce dernier cas de figure pourrait alors mener à la paralysie ou à la démagogie dictatoriale façon Pisistrate), elle devrait rendre des comptes autrement que par l’élection parlementaire (sans la remettre en cause pour autant, car elle a son utilité, en particulier « consultative » ou « représentative »), apparaît bien comme un affront à la justice civique qui n’est jamais très éloignée, en définitive, de la justice sociale. Les dernières annonces sur l’augmentation prévue du prix de l’électricité pour les mois prochains, sur la mise en place de 400 nouveaux radars destinés plus à rapporter de l’argent qu’à prévenir des comportements routiers dangereux, sur le report de l’âge (plutôt « pivot » que « légal ») de la retraite, sur les nouvelles taxes sur l’héritage ou sur la propriété privée des classes moyennes, etc., apparaissent comme la volonté de « passer en force » pour appliquer un programme « social » (« antisocial » serait sémantiquement plus approprié…) décidé au-delà des frontières de notre pays, en des institutions qui se veulent « gouvernance » ou « européennes » (ou les deux à la fois), et pour complaire à des puissances qui sont d’abord celles de « l’Avoir » quand il serait préférable que « l’Etre » soit pris en compte avant elles…

Aujourd’hui, la dérégulation voulue par la Commission européenne et la privatisation accélérée de pans entiers de l’appareil français d’encadrement et de services, mais aussi d’équipements et d’infrastructures que les Français pensaient « posséder » par leurs impôts (ce qui n’était pas tout à fait faux…), entretiennent ce fort sentiment de « dépossession » qui nourrit la colère des Gilets jaunes, une colère que nombre de Français « délèguent » aux manifestants fluorescents du samedi et qui anime les émissions et les débats télévisuels depuis plus de quatre mois sans que l’on sache vraiment ce qui pourrait épuiser totalement les troupes contestatrices. Que la République, en son gouvernement du moment, méprise à ce point ceux à qui, si l’on suivait les règles d’une démocratie équilibrée sans être toujours décisionnaire (car ce dernier cas de figure pourrait alors mener à la paralysie ou à la démagogie dictatoriale façon Pisistrate), elle devrait rendre des comptes autrement que par l’élection parlementaire (sans la remettre en cause pour autant, car elle a son utilité, en particulier « consultative » ou « représentative »), apparaît bien comme un affront à la justice civique qui n’est jamais très éloignée, en définitive, de la justice sociale. Les dernières annonces sur l’augmentation prévue du prix de l’électricité pour les mois prochains, sur la mise en place de 400 nouveaux radars destinés plus à rapporter de l’argent qu’à prévenir des comportements routiers dangereux, sur le report de l’âge (plutôt « pivot » que « légal ») de la retraite, sur les nouvelles taxes sur l’héritage ou sur la propriété privée des classes moyennes, etc., apparaissent comme la volonté de « passer en force » pour appliquer un programme « social » (« antisocial » serait sémantiquement plus approprié…) décidé au-delà des frontières de notre pays, en des institutions qui se veulent « gouvernance » ou « européennes » (ou les deux à la fois), et pour complaire à des puissances qui sont d’abord celles de « l’Avoir » quand il serait préférable que « l’Etre » soit pris en compte avant elles…

La colère du peuple des comptoirs sera-t-elle suffisante pour remettre à l’endroit un monde politique qui pense à l’envers des classes populaires et moyennes ? Il y faudrait un caractère qui y soit politique sans être politicien ; révolutionnaire en stratégie et en pratique sans être nostalgique d’une Révolution française qui a installé les principes qui gouvernent désormais l’économie ; social sans être étatiste ou sectaire… La République ne craint pas vraiment, passés les premiers émois, les jacqueries qu’elle peut réprimer et discréditer en dressant les Français les uns contre les autres, en « classes ennemies » quand elles devraient être des classes complémentaires et fédérées dans le corps civique, mais elle pourrait bien craindre la cristallisation des mécontentements en chouanneries qui ne se contenteraient pas de contester mais seraient animées par un esprit de fondation et de service nécessaire pour le pays, et pour le pays d’abord, compris comme l’ensemble de ce qui vit et travaille au sein des territoires, de la métropole à l’Outre-mer, de l’usine à la ferme, de l’école à l’épicerie. Il n’est pas alors interdit de travailler dès maintenant à préparer cette alternative qui pourrait donner au peuple des cafés, mieux encore qu’un espoir fugace, une espérance pour longtemps et un débouché politique et institutionnel... ■

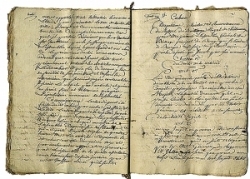

Après tout, la Révolution française, largement née d’une crise de la dette publique, n’a rien été d’autre, à bien y regarder, qu’un immense transfert de pouvoir, des ordres privilégiés anciens à la classe bourgeoise urbaine, de la magistrature suprême de l’Etat royal à la domination d’une petite élite économique et sociale s’appropriant le Pouvoir tout en le renforçant pour se le garder : on était bien loin des espérances et des promesses initiales de 1789 portées par les Cahiers de doléances, alors vite abandonnés par les nouveaux maîtres se réfugiant derrière le refus du mandat impératif qui, pourtant, était à la base de la désignation des délégués aux Etats-généraux… Sans doute la Révolution était-elle viciée, dès le départ, par cette confiscation de la « représentation révolutionnaire et parlementaire » par ce que l’on nomme désormais le « bloc bourgeois »*, et sa « légalisation » par la prise du pouvoir législatif jusque là dévolu au roi et aux états provinciaux, du moins là où ils existaient encore de façon vive. Mais il y a un autre processus à évoquer, c’est celui de la « dépossession professionnelle », permise et même imposée par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de l’année 1791, véritable année de naissance du Prolétariat, à la fois comme condition et comme situation.

Après tout, la Révolution française, largement née d’une crise de la dette publique, n’a rien été d’autre, à bien y regarder, qu’un immense transfert de pouvoir, des ordres privilégiés anciens à la classe bourgeoise urbaine, de la magistrature suprême de l’Etat royal à la domination d’une petite élite économique et sociale s’appropriant le Pouvoir tout en le renforçant pour se le garder : on était bien loin des espérances et des promesses initiales de 1789 portées par les Cahiers de doléances, alors vite abandonnés par les nouveaux maîtres se réfugiant derrière le refus du mandat impératif qui, pourtant, était à la base de la désignation des délégués aux Etats-généraux… Sans doute la Révolution était-elle viciée, dès le départ, par cette confiscation de la « représentation révolutionnaire et parlementaire » par ce que l’on nomme désormais le « bloc bourgeois »*, et sa « légalisation » par la prise du pouvoir législatif jusque là dévolu au roi et aux états provinciaux, du moins là où ils existaient encore de façon vive. Mais il y a un autre processus à évoquer, c’est celui de la « dépossession professionnelle », permise et même imposée par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de l’année 1791, véritable année de naissance du Prolétariat, à la fois comme condition et comme situation. Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier sont deux textes que l’on peut rattacher au libéralisme des Lumières, marqué par l’individualisme et la Liberté économique, et qu’il faut sans doute replacer dans le contexte de l’émancipation des « possédants économiques » à l’égard des corps constitués et d’une Eglise catholique qui, malgré ses défauts et ses avanies, conserve encore une certaine réserve à l’égard de « l’Argent-Seigneur ». Ces deux textes se complètent en une logique certaine et infernale, si l’on veut bien en mesurer les effets immédiats sur le plan social : le premier supprime les corporations, corps socio-professionnels qui encadrent le travail autant sur le plan de ses conditions pour les travailleurs que sur celui de la qualité de la production ; le second interdit toute possibilité pour les travailleurs de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs, la liberté individuelle primant désormais, aux yeux des constituants, sur toute communauté autre que la Nation. Ces deux textes sont l’application rigoureuse de la fameuse « Liberté du travail », qui n’est rien d’autre que « la liberté de l’Argent sur le monde du Travail », et ils sont votés dans un contexte de fébrilité sociale, au moment où les ouvriers, parfois assemblés en « coalitions ouvrières », revendiquent des augmentations de salaires et la protection de leurs droits, de plus en plus menacés par une bourgeoisie soucieuse d’appliquer la formule de Franklin sans égards pour ceux qui travaillent dans les ateliers et fabriques. Ces deux lois sont marquées, dès l’origine, par un véritable esprit de lutte des classes imposée, dans le monde du Travail, par les « possédants » et non par les ouvriers : elles ouvrent la voie à plus d’un siècle d’oppression sociale du monde des travailleurs manuels des usines et des mines, au nom d’une Liberté qui apparaît bien comme « celle du renard libre dans le poulailler libre » selon l’expression célèbre. Mais elles légaliseront aussi toutes les répressions contre les ouvriers et artisans quand ceux-ci réclameront leur juste dû et le respect de leur dignité, bafouée par un libéralisme importé du monde anglo-saxon…

Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier sont deux textes que l’on peut rattacher au libéralisme des Lumières, marqué par l’individualisme et la Liberté économique, et qu’il faut sans doute replacer dans le contexte de l’émancipation des « possédants économiques » à l’égard des corps constitués et d’une Eglise catholique qui, malgré ses défauts et ses avanies, conserve encore une certaine réserve à l’égard de « l’Argent-Seigneur ». Ces deux textes se complètent en une logique certaine et infernale, si l’on veut bien en mesurer les effets immédiats sur le plan social : le premier supprime les corporations, corps socio-professionnels qui encadrent le travail autant sur le plan de ses conditions pour les travailleurs que sur celui de la qualité de la production ; le second interdit toute possibilité pour les travailleurs de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs, la liberté individuelle primant désormais, aux yeux des constituants, sur toute communauté autre que la Nation. Ces deux textes sont l’application rigoureuse de la fameuse « Liberté du travail », qui n’est rien d’autre que « la liberté de l’Argent sur le monde du Travail », et ils sont votés dans un contexte de fébrilité sociale, au moment où les ouvriers, parfois assemblés en « coalitions ouvrières », revendiquent des augmentations de salaires et la protection de leurs droits, de plus en plus menacés par une bourgeoisie soucieuse d’appliquer la formule de Franklin sans égards pour ceux qui travaillent dans les ateliers et fabriques. Ces deux lois sont marquées, dès l’origine, par un véritable esprit de lutte des classes imposée, dans le monde du Travail, par les « possédants » et non par les ouvriers : elles ouvrent la voie à plus d’un siècle d’oppression sociale du monde des travailleurs manuels des usines et des mines, au nom d’une Liberté qui apparaît bien comme « celle du renard libre dans le poulailler libre » selon l’expression célèbre. Mais elles légaliseront aussi toutes les répressions contre les ouvriers et artisans quand ceux-ci réclameront leur juste dû et le respect de leur dignité, bafouée par un libéralisme importé du monde anglo-saxon… Bien sûr, il est trop tard pour empêcher Le Chapelier de faire voter sa loi et pour raccompagner fermement les révolutionnaires libéraux de la fin du XVIIIe siècle à la porte de l’Assemblée constituante de 1791, et ce qui est fait, même mal, est fait : mais cela n’empêche pas de dénoncer les fondements de ce qui, aujourd’hui, fait le malheur du peuple des ronds-points et sa colère… Cette dénonciation ne doit pas non plus empêcher la proposition d’une nouvelle fondation sociale, dans laquelle les associations socio-professionnelles, les travailleurs eux-mêmes et les dirigeants d’entreprise, les communes et les régions (à travers leurs institutions propres ou une forme de Conseil économique et socio-professionnel local, plus ou moins large mais toujours enraciné dans les territoires et les populations), avec la bienveillance et sous la surveillance arbitrale de l’Etat, joueraient un rôle majeur dans la garantie de la justice sociale, « premier droit des travailleurs au travail ».

Bien sûr, il est trop tard pour empêcher Le Chapelier de faire voter sa loi et pour raccompagner fermement les révolutionnaires libéraux de la fin du XVIIIe siècle à la porte de l’Assemblée constituante de 1791, et ce qui est fait, même mal, est fait : mais cela n’empêche pas de dénoncer les fondements de ce qui, aujourd’hui, fait le malheur du peuple des ronds-points et sa colère… Cette dénonciation ne doit pas non plus empêcher la proposition d’une nouvelle fondation sociale, dans laquelle les associations socio-professionnelles, les travailleurs eux-mêmes et les dirigeants d’entreprise, les communes et les régions (à travers leurs institutions propres ou une forme de Conseil économique et socio-professionnel local, plus ou moins large mais toujours enraciné dans les territoires et les populations), avec la bienveillance et sous la surveillance arbitrale de l’Etat, joueraient un rôle majeur dans la garantie de la justice sociale, « premier droit des travailleurs au travail ».

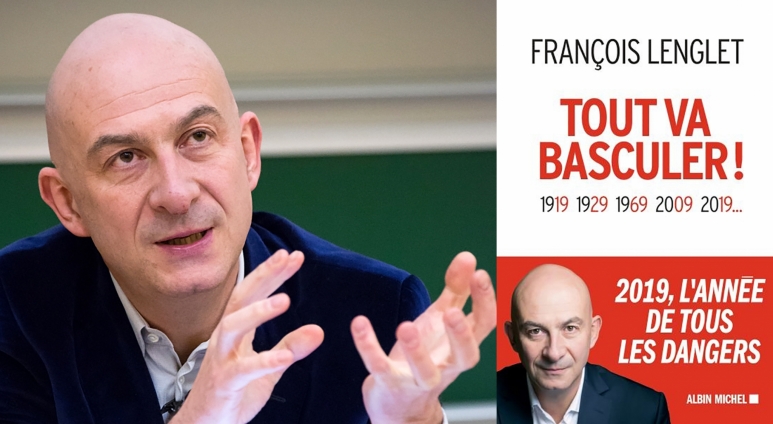

L’indice PMI pour le secteur manufacturier allemand s’est inscrit à seulement 44,7 en mars, mais ce qui est tout aussi inquiétant, c’est de voir le taux du Bund allemand à dix ans tomber, pour la première fois, en territoire négatif ridicule depuis octobre 2016, entre -0,001 % et 0,005 %, alors que la première hausse de taux d’intérêt de la BCE depuis 2011 a été repoussée à la fin 2020, pour ne pas dire jamais. L’Allemagne va aussi essayer de fusionner deux porteurs de béquilles, le géant Deutsche Bank avec 14 milliards euros d’amendes et 1.800 milliards d’euros d’actifs, et la Commerzbank, sans en faire un « sprinter » pour autant. Au moins 10.000 emplois sont menacés.

L’indice PMI pour le secteur manufacturier allemand s’est inscrit à seulement 44,7 en mars, mais ce qui est tout aussi inquiétant, c’est de voir le taux du Bund allemand à dix ans tomber, pour la première fois, en territoire négatif ridicule depuis octobre 2016, entre -0,001 % et 0,005 %, alors que la première hausse de taux d’intérêt de la BCE depuis 2011 a été repoussée à la fin 2020, pour ne pas dire jamais. L’Allemagne va aussi essayer de fusionner deux porteurs de béquilles, le géant Deutsche Bank avec 14 milliards euros d’amendes et 1.800 milliards d’euros d’actifs, et la Commerzbank, sans en faire un « sprinter » pour autant. Au moins 10.000 emplois sont menacés. Et comme la BCE, la Fed révise à la baisse ses prévisions de croissance, de dépenses des ménages et d’investissement des entreprises en indiquant qu’elle n’augmentera plus ses taux d’intérêt en 2019, qu’elle inversera même en septembre 2019 sa politique de « QE » à l’envers, autrement dit qu’elle cessera de réduire son portefeuille accumulé, depuis 2008, de bons du Trésor. Le déficit commercial américain se creuse malgré les droits de douane de Trump, tandis que la dette privée continue d’augmenter et que la dette publique américaine a explosé de 217 % entre 2007 et 2016. La hausse des actions, depuis le début de l’année, semble donc un simple rebond au sein d’un marché baissier, alors que les cours du pétrole retombent.

Et comme la BCE, la Fed révise à la baisse ses prévisions de croissance, de dépenses des ménages et d’investissement des entreprises en indiquant qu’elle n’augmentera plus ses taux d’intérêt en 2019, qu’elle inversera même en septembre 2019 sa politique de « QE » à l’envers, autrement dit qu’elle cessera de réduire son portefeuille accumulé, depuis 2008, de bons du Trésor. Le déficit commercial américain se creuse malgré les droits de douane de Trump, tandis que la dette privée continue d’augmenter et que la dette publique américaine a explosé de 217 % entre 2007 et 2016. La hausse des actions, depuis le début de l’année, semble donc un simple rebond au sein d’un marché baissier, alors que les cours du pétrole retombent.

En réalité, la crise économique a déjà commencé depuis 2015, date du premier ralentissement de la Chine. La situation se dégrade lentement d’une façon inexorable, tout comme la grenouille dans la casserole d’eau froide qui ne prend pas conscience de la mort qui approche lorsque l’on augmente d’une façon faible mais continuelle la température. Suite au surendettement mondial, le cygne noir déclencheur peut apparaître n’importe où. L’OCDE vient de constater, par exemple, que la dette obligataire des entreprises dans le monde a doublé en dix ans et met en doute leur capacité à rembourser les obligations. Le ratio d’endettement mondial est de 318 % du PIB, soit 49 % de plus qu’avant le pic de la faillite de Lehman Brothers. Selon certains experts, l’épargne mondiale serait en train de s’assécher.

En réalité, la crise économique a déjà commencé depuis 2015, date du premier ralentissement de la Chine. La situation se dégrade lentement d’une façon inexorable, tout comme la grenouille dans la casserole d’eau froide qui ne prend pas conscience de la mort qui approche lorsque l’on augmente d’une façon faible mais continuelle la température. Suite au surendettement mondial, le cygne noir déclencheur peut apparaître n’importe où. L’OCDE vient de constater, par exemple, que la dette obligataire des entreprises dans le monde a doublé en dix ans et met en doute leur capacité à rembourser les obligations. Le ratio d’endettement mondial est de 318 % du PIB, soit 49 % de plus qu’avant le pic de la faillite de Lehman Brothers. Selon certains experts, l’épargne mondiale serait en train de s’assécher. Le monde entier est tombé dans le piège des taux bas et de l’argent gratuit. Quand l’argent n’a plus de prix, tout le monde s’endette ! La croissance ne repose plus que sur la dette et l’émission laxiste de monnaie par les banques centrales pour injecter des liquidités. Sans les banques centrales, l’épargne ne pourrait pas financer les déficits publics des États et les besoins d’investissement des entreprises. Les taux d’intérêt devraient être aujourd’hui à 20 % et non pas à 0 % ! Avec 250.000 milliards de dollars de dettes à travers la planète, 1 % d’augmentation des taux d’intérêt correspond au PIB de la France ; le remboursement devient donc impossible.

Le monde entier est tombé dans le piège des taux bas et de l’argent gratuit. Quand l’argent n’a plus de prix, tout le monde s’endette ! La croissance ne repose plus que sur la dette et l’émission laxiste de monnaie par les banques centrales pour injecter des liquidités. Sans les banques centrales, l’épargne ne pourrait pas financer les déficits publics des États et les besoins d’investissement des entreprises. Les taux d’intérêt devraient être aujourd’hui à 20 % et non pas à 0 % ! Avec 250.000 milliards de dollars de dettes à travers la planète, 1 % d’augmentation des taux d’intérêt correspond au PIB de la France ; le remboursement devient donc impossible.

L’article de Jean-Francis Pécresse, paru dans Les échos (vendredi 22 février 2019), est tristement révélateur (et laudateur !) des appétits et des intentions du « capitalisme vert » qui n’est jamais que le même capitalisme « mondialisationniste » qui a gaspillé les ressources de la planète et ne raisonne qu’en termes de profits et de dividendes, selon la sinistre logique franklinienne du « Time is money ». Bien sûr, il se cache derrière le « consumérisme, défenseur des consommateurs », et il fera illusion, sans doute, profitant de la paresse intellectuelle d’un vaste public qui ne demande qu’à consommer encore et toujours en se donnant une vague bonne conscience « écologiste » (sic !). Et M. Pécresse, en bon libéral, nous fera encore et toujours le coup du « libre choix » qui, à bien y regarder, n’est jamais que le choix que le système agroalimentaire fera pour vous, « pour votre bien », forcément et faussement, en définitive… Eternelle ruse du globalitarisme !

L’article de Jean-Francis Pécresse, paru dans Les échos (vendredi 22 février 2019), est tristement révélateur (et laudateur !) des appétits et des intentions du « capitalisme vert » qui n’est jamais que le même capitalisme « mondialisationniste » qui a gaspillé les ressources de la planète et ne raisonne qu’en termes de profits et de dividendes, selon la sinistre logique franklinienne du « Time is money ». Bien sûr, il se cache derrière le « consumérisme, défenseur des consommateurs », et il fera illusion, sans doute, profitant de la paresse intellectuelle d’un vaste public qui ne demande qu’à consommer encore et toujours en se donnant une vague bonne conscience « écologiste » (sic !). Et M. Pécresse, en bon libéral, nous fera encore et toujours le coup du « libre choix » qui, à bien y regarder, n’est jamais que le choix que le système agroalimentaire fera pour vous, « pour votre bien », forcément et faussement, en définitive… Eternelle ruse du globalitarisme ! Et tout cela est annoncé et écrit par M. Pécresse sous le titre « Industrialiser le bio pour le démocratiser», qui nous rappelle, a contrario, la colère de Georges Bernanos qui avait bien saisi que la démocratie politique, celle qui se dit « représentative » dans nos sociétés contemporaines et loin des modèles antiques ou médiévaux, n’est rien d’autre que le règne légal du capitalisme, bien loin des libertés souhaitables et nécessaires des peuples de France. Il semble que les écologistes intégraux aient, aujourd’hui comme demain, le devoir de défendre le modèle d’une agriculture biologique fondé principalement*** sur les petites unités, familiales ou villageoises, et sur la volonté de « redéploiement rural » sur notre territoire national, condition de la vie et de la respiration de notre nation, sans méconnaître pour autant mais sans forcément valoriser la métropolisation « jacobine » qui, depuis quelques décennies, « dessèche » la France…

Et tout cela est annoncé et écrit par M. Pécresse sous le titre « Industrialiser le bio pour le démocratiser», qui nous rappelle, a contrario, la colère de Georges Bernanos qui avait bien saisi que la démocratie politique, celle qui se dit « représentative » dans nos sociétés contemporaines et loin des modèles antiques ou médiévaux, n’est rien d’autre que le règne légal du capitalisme, bien loin des libertés souhaitables et nécessaires des peuples de France. Il semble que les écologistes intégraux aient, aujourd’hui comme demain, le devoir de défendre le modèle d’une agriculture biologique fondé principalement*** sur les petites unités, familiales ou villageoises, et sur la volonté de « redéploiement rural » sur notre territoire national, condition de la vie et de la respiration de notre nation, sans méconnaître pour autant mais sans forcément valoriser la métropolisation « jacobine » qui, depuis quelques décennies, « dessèche » la France…

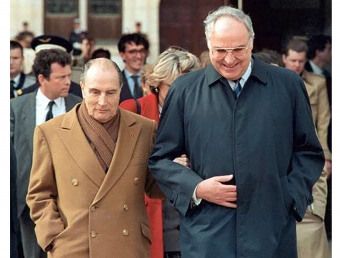

On peut en effet se demander pourquoi, devant bien en prévoir les exigences, les gouvernements français, qui se sont succédé sous les présidences de MM. Mitterrand à Chirac dans les années 90, ont fait le choix de l’euro. Que ce soit illusion sur notre capacité de résilience ou idéologie européiste, le résultat est le même. On a voulu penser que l’Allemagne, soucieuse de sa réunification, donnait ainsi des gages en sacrifiant son mark sur l’autel de l’union alors qu’en réalité, vu la solidité structurelle de son tissu industriel, elle ne pouvait que profiter de la nouvelle donne - gagnant ainsi sur les deux tableaux. Aujourd’hui, la France est dans le piège : sortir de l’euro serait très risqué ; y rester dans les conditions actuelles l’est sans doute tout autant.

On peut en effet se demander pourquoi, devant bien en prévoir les exigences, les gouvernements français, qui se sont succédé sous les présidences de MM. Mitterrand à Chirac dans les années 90, ont fait le choix de l’euro. Que ce soit illusion sur notre capacité de résilience ou idéologie européiste, le résultat est le même. On a voulu penser que l’Allemagne, soucieuse de sa réunification, donnait ainsi des gages en sacrifiant son mark sur l’autel de l’union alors qu’en réalité, vu la solidité structurelle de son tissu industriel, elle ne pouvait que profiter de la nouvelle donne - gagnant ainsi sur les deux tableaux. Aujourd’hui, la France est dans le piège : sortir de l’euro serait très risqué ; y rester dans les conditions actuelles l’est sans doute tout autant. Certains penseront que ce sont là les inconséquences fâcheuses d’un temps politique révolu. Qu’on se détrompe. Nous avons un exemple très actuel et très inquiétant pour l’avenir, car cela pourrait aussi nous coûter très cher. En janvier, l’annonce du désengagement de Casil Europe, l’actionnaire chinois (49,99%) de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, lequel actionnaire prétend désormais récupérer 500 millions d’euros (soit un gain d’environ 200 millions par rapport au prix d’achat de 2015), a prouvé que l’opération de privatisation (avalisée en son temps par M. Macron, alors ministre de l’Economie) risque de tourner au fiasco. L’inquiétant est que la leçon n’en soit pas tirée au plus haut niveau de l’Etat puisque M. Macron, nouvelle loi PACTE à l’appui, persiste dans son idéologie libérale de désengagement de l’Etat en privatisant d’autres sites stratégiques comme (et ce n’est qu’un exemple) Aéroports de Paris. L’opération de concession à un groupe privé pour soixante-dix années constituerait non seulement un non-sens économique et financier (pour quelques milliards d’euros, l’entreprise florissante qui rapporte jusqu’à 200 millions par an à l’État profitera à des investisseurs privés qu’il faudra encore dédommager à terme), mais aussi un non-sens sécuritaire (Aéroports de Paris est avec cent millions de passagers par an notre plus importante frontière et on ne peut raisonnablement imaginer que l’opérateur privé, qui ne recherche que le profit, ne privilégiera pas le commercial au détriment de la sécurité). Ce fol entêtement idéologique et libéral se cache derrière une motivation apparente dérisoire (gain immédiat de quelques milliards d’euros pour l’Etat).

Certains penseront que ce sont là les inconséquences fâcheuses d’un temps politique révolu. Qu’on se détrompe. Nous avons un exemple très actuel et très inquiétant pour l’avenir, car cela pourrait aussi nous coûter très cher. En janvier, l’annonce du désengagement de Casil Europe, l’actionnaire chinois (49,99%) de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, lequel actionnaire prétend désormais récupérer 500 millions d’euros (soit un gain d’environ 200 millions par rapport au prix d’achat de 2015), a prouvé que l’opération de privatisation (avalisée en son temps par M. Macron, alors ministre de l’Economie) risque de tourner au fiasco. L’inquiétant est que la leçon n’en soit pas tirée au plus haut niveau de l’Etat puisque M. Macron, nouvelle loi PACTE à l’appui, persiste dans son idéologie libérale de désengagement de l’Etat en privatisant d’autres sites stratégiques comme (et ce n’est qu’un exemple) Aéroports de Paris. L’opération de concession à un groupe privé pour soixante-dix années constituerait non seulement un non-sens économique et financier (pour quelques milliards d’euros, l’entreprise florissante qui rapporte jusqu’à 200 millions par an à l’État profitera à des investisseurs privés qu’il faudra encore dédommager à terme), mais aussi un non-sens sécuritaire (Aéroports de Paris est avec cent millions de passagers par an notre plus importante frontière et on ne peut raisonnablement imaginer que l’opérateur privé, qui ne recherche que le profit, ne privilégiera pas le commercial au détriment de la sécurité). Ce fol entêtement idéologique et libéral se cache derrière une motivation apparente dérisoire (gain immédiat de quelques milliards d’euros pour l’Etat). Qu’on le veuille ou non, l’État reste le seul garant possible des intérêts nationaux, comme vient de le rappeler fort à propos le gouvernement du royaume des Pays-Bas qui a fait ce qu’il fallait pour garder la main sur le stratégique aéroport d’Amsterdam-Schipol. (Photo : Mark Rutte, 1er ministre des Pays-Bas)

Qu’on le veuille ou non, l’État reste le seul garant possible des intérêts nationaux, comme vient de le rappeler fort à propos le gouvernement du royaume des Pays-Bas qui a fait ce qu’il fallait pour garder la main sur le stratégique aéroport d’Amsterdam-Schipol. (Photo : Mark Rutte, 1er ministre des Pays-Bas)

Selon un rapport mensuel de Bank of America Merrill Lynch du 12 février, les indices vont encore monter car les gérants de fonds possèdent les plus grosses quantités de liquidités à placer depuis dix ans. Le Système poursuit donc sa folle marche en avant vers la catastrophe auto-entretenue par la Fed, avec des difficultés, chaque jour de plus en plus grandes, pour revenir en arrière en réduisant la quantité de monnaie émise et en augmentant les taux d’intérêt.

Selon un rapport mensuel de Bank of America Merrill Lynch du 12 février, les indices vont encore monter car les gérants de fonds possèdent les plus grosses quantités de liquidités à placer depuis dix ans. Le Système poursuit donc sa folle marche en avant vers la catastrophe auto-entretenue par la Fed, avec des difficultés, chaque jour de plus en plus grandes, pour revenir en arrière en réduisant la quantité de monnaie émise et en augmentant les taux d’intérêt. Quant à la dette mondiale, elle dépasse l’imagination, avec des chiffres différents, selon la BRI, le FMI ou l’IIF. Le FMI vient de découvrir l’éléphant au milieu du couloir avec une dette mondiale estimée à 184.000 milliards de dollars en 2017, soit 225 % du PIB mondial au lieu de 100 % en 1950, avec une très forte augmentation des pays émergents. Selon l’Institut de la finance internationale (IIF), la dette mondiale serait, en fait, de 244.000 milliards de dollars en 2018, soit 318 % du PIB mondial, dont 175.800 milliards de dollars pour les pays développés et 68.400 milliards de dollars pour les pays émergents.

Quant à la dette mondiale, elle dépasse l’imagination, avec des chiffres différents, selon la BRI, le FMI ou l’IIF. Le FMI vient de découvrir l’éléphant au milieu du couloir avec une dette mondiale estimée à 184.000 milliards de dollars en 2017, soit 225 % du PIB mondial au lieu de 100 % en 1950, avec une très forte augmentation des pays émergents. Selon l’Institut de la finance internationale (IIF), la dette mondiale serait, en fait, de 244.000 milliards de dollars en 2018, soit 318 % du PIB mondial, dont 175.800 milliards de dollars pour les pays développés et 68.400 milliards de dollars pour les pays émergents.

« La France est un des rares pays européens à avoir un solde démographique naturel positif, ce qui rend le système par répartition viable. ». Certes, notre situation démographique est meilleure que la très grande majorité des pays européens, mais les dernières années sont beaucoup moins convaincantes avec un taux de fécondité qui, en la moitié d’une décennie, est passé de 2,03 enfants par femme en âge de procréer à 1,87 l’an dernier, cela alors que, pour assurer un renouvellement convenable et « instantané » de la population française, il faudrait un taux de 2,1. Cette baisse inquiétante est la conséquence des politiques (si peu) familiales des gouvernements Fillon et Ayrault-Valls qui, là encore pour des raisons purement comptables (et idéologiques ?) ont, pour l’un, supprimé des avantages concédés jadis aux mères de trois enfants et plus, et pour les autres, rompu l’égalité des familles devant le quotient familial, en la nuançant par des considérations de revenus au détriment des classes moyennes aisées. Or, toucher à la politique familiale en oubliant les particularités de celle-ci qui en font une dentelle complexe et éminemment réactive à ces « détricotages » gouvernementaux, c’est fragiliser, en vain d’ailleurs pour les finances de l’Etat, les équilibres démographiques et risquer d’entamer, non le désir d’enfants (qui est de 2,3 en France selon les principales études sur le sujet), mais la réalisation concrète de ce désir. Il ne suffira d’ailleurs pas non plus de revenir en arrière, le mal étant fait, mais de refonder une stratégie démographique et nataliste pour le long terme, stratégie qui ne devra pas s’empêcher de réfléchir à une forme de « salaire maternel » ou « familial », selon des modalités à discuter et suivant les particularités des couples et de leurs évolutions possibles. Mais la République, qui raisonne selon un calendrier électoral qui n’est pas « le temps des générations », peut-elle engager vraiment cette nécessaire politique de long terme ? Personnellement, je continue d’en douter, et les valses-hésitations des derniers quinquennats ont tendance à légitimer et renforcer mon doute…

« La France est un des rares pays européens à avoir un solde démographique naturel positif, ce qui rend le système par répartition viable. ». Certes, notre situation démographique est meilleure que la très grande majorité des pays européens, mais les dernières années sont beaucoup moins convaincantes avec un taux de fécondité qui, en la moitié d’une décennie, est passé de 2,03 enfants par femme en âge de procréer à 1,87 l’an dernier, cela alors que, pour assurer un renouvellement convenable et « instantané » de la population française, il faudrait un taux de 2,1. Cette baisse inquiétante est la conséquence des politiques (si peu) familiales des gouvernements Fillon et Ayrault-Valls qui, là encore pour des raisons purement comptables (et idéologiques ?) ont, pour l’un, supprimé des avantages concédés jadis aux mères de trois enfants et plus, et pour les autres, rompu l’égalité des familles devant le quotient familial, en la nuançant par des considérations de revenus au détriment des classes moyennes aisées. Or, toucher à la politique familiale en oubliant les particularités de celle-ci qui en font une dentelle complexe et éminemment réactive à ces « détricotages » gouvernementaux, c’est fragiliser, en vain d’ailleurs pour les finances de l’Etat, les équilibres démographiques et risquer d’entamer, non le désir d’enfants (qui est de 2,3 en France selon les principales études sur le sujet), mais la réalisation concrète de ce désir. Il ne suffira d’ailleurs pas non plus de revenir en arrière, le mal étant fait, mais de refonder une stratégie démographique et nataliste pour le long terme, stratégie qui ne devra pas s’empêcher de réfléchir à une forme de « salaire maternel » ou « familial », selon des modalités à discuter et suivant les particularités des couples et de leurs évolutions possibles. Mais la République, qui raisonne selon un calendrier électoral qui n’est pas « le temps des générations », peut-elle engager vraiment cette nécessaire politique de long terme ? Personnellement, je continue d’en douter, et les valses-hésitations des derniers quinquennats ont tendance à légitimer et renforcer mon doute… « La politique de la France ne se fait pas à la Corbeille », affirmait haut et fort le général de Gaulle qui signifiait ainsi que l’Etat n’avait rien à devoir au monde de l’Argent et à ses « valeurs ». Une véritable stratégie d’Etat contre le chômage doit repenser le rapport de notre société à la mondialisation, à l’environnement, à l’économie : il ne s’agit pas de nier ce qui est, mais d’orienter différemment l’économie, en particulier par un aménagement du territoire fondé sur le « redéploiement rural » ; par une meilleure préservation de l’outil industriel et par une valorisation intelligente de nos patrimoines historique, littéraire, gastronomique ; par une formation mieux organisée et plus enracinée dans le tissu socio-professionnel local ; par un soutien plus affirmé aux modes d’agriculture et de pisciculture respectueux des équilibres naturels et de la qualité alimentaire, modes de production nécessitant une main-d’œuvre plus nombreuse et l’organisation de circuits courts de distribution ; etc.

« La politique de la France ne se fait pas à la Corbeille », affirmait haut et fort le général de Gaulle qui signifiait ainsi que l’Etat n’avait rien à devoir au monde de l’Argent et à ses « valeurs ». Une véritable stratégie d’Etat contre le chômage doit repenser le rapport de notre société à la mondialisation, à l’environnement, à l’économie : il ne s’agit pas de nier ce qui est, mais d’orienter différemment l’économie, en particulier par un aménagement du territoire fondé sur le « redéploiement rural » ; par une meilleure préservation de l’outil industriel et par une valorisation intelligente de nos patrimoines historique, littéraire, gastronomique ; par une formation mieux organisée et plus enracinée dans le tissu socio-professionnel local ; par un soutien plus affirmé aux modes d’agriculture et de pisciculture respectueux des équilibres naturels et de la qualité alimentaire, modes de production nécessitant une main-d’œuvre plus nombreuse et l’organisation de circuits courts de distribution ; etc. Ce ne sont pas les idées et les propositions pour faire reculer le chômage qui manquent, mais bien la volonté politique et l’Etat capable d’assumer cette politique et de la valoriser, y compris par rapport à la mondialisation et à la concurrence inéquitable des grands réseaux multinationaux de production et de distribution : mais si, depuis quarante ans, la République ne veut pas sortir de son modèle économique, sans doute faut-il, alors, se résoudre à changer de régime. Une Monarchie royale inscrivant son être et son devenir dans le temps long et la suite des générations peut, par essence et par statut, mieux répondre aux lourdes questions sociales (et cela sans négliger les enjeux économiques) qu’une République trop dépendante des jeux d’argent et de la météorologie électorale. Elle peut aussi mieux tirer profit des énergies partisanes et parlementaires en les circonscrivant aux activités de débat et de proposition législatives, et en les détournant de la compétition pour la magistrature suprême de l’Etat, cette dernière étant dévolue, hors des concurrences électorales, à une dynastie chargée d’incarner le pays et de diriger la Grande politique, dans son domaine régalien. Un partage des tâches et des responsabilités qui, en somme, est moins risqué et incertain que celui aujourd’hui (mal) assuré par une République d’abord macronienne avant que d’être celle de tous les Français…

Ce ne sont pas les idées et les propositions pour faire reculer le chômage qui manquent, mais bien la volonté politique et l’Etat capable d’assumer cette politique et de la valoriser, y compris par rapport à la mondialisation et à la concurrence inéquitable des grands réseaux multinationaux de production et de distribution : mais si, depuis quarante ans, la République ne veut pas sortir de son modèle économique, sans doute faut-il, alors, se résoudre à changer de régime. Une Monarchie royale inscrivant son être et son devenir dans le temps long et la suite des générations peut, par essence et par statut, mieux répondre aux lourdes questions sociales (et cela sans négliger les enjeux économiques) qu’une République trop dépendante des jeux d’argent et de la météorologie électorale. Elle peut aussi mieux tirer profit des énergies partisanes et parlementaires en les circonscrivant aux activités de débat et de proposition législatives, et en les détournant de la compétition pour la magistrature suprême de l’Etat, cette dernière étant dévolue, hors des concurrences électorales, à une dynastie chargée d’incarner le pays et de diriger la Grande politique, dans son domaine régalien. Un partage des tâches et des responsabilités qui, en somme, est moins risqué et incertain que celui aujourd’hui (mal) assuré par une République d’abord macronienne avant que d’être celle de tous les Français…

L’article de Natacha Polony a choisi d’insister sur les violences et appels à la répression issus des rangs du « pays légal » macronien, ce qui, d’une certaine manière, rompt avec la doxa de la grande presse, inquiète de la tournure prise par des événements qui semblent échapper à ceux qui tiennent le Pouvoir depuis si longtemps sous des masques divers. Il est vrai que la nouvelle loi anti-casseurs n’a rien de rassurant, en fait, comme l’a souligné le député conservateur Charles de Courson, « centriste catholique » qui n’oublie pas ses racines ni les leçons de l’histoire, y compris celle de sa propre famille, au point d’apparaître en dehors de ce « centrisme totalitaire » dénoncé par Mme Polony. Cela rejoint d’ailleurs la réflexion des royalistes qui considèrent que les traditions (au sens premier du terme, « transmission » d’un héritage immémorial et toujours vivant) sont les meilleures protections contre les dérives du moment présent, plus « immédiates » et souvent moins mesurées, faute de prise de hauteur temporelle ou historique*.

L’article de Natacha Polony a choisi d’insister sur les violences et appels à la répression issus des rangs du « pays légal » macronien, ce qui, d’une certaine manière, rompt avec la doxa de la grande presse, inquiète de la tournure prise par des événements qui semblent échapper à ceux qui tiennent le Pouvoir depuis si longtemps sous des masques divers. Il est vrai que la nouvelle loi anti-casseurs n’a rien de rassurant, en fait, comme l’a souligné le député conservateur Charles de Courson, « centriste catholique » qui n’oublie pas ses racines ni les leçons de l’histoire, y compris celle de sa propre famille, au point d’apparaître en dehors de ce « centrisme totalitaire » dénoncé par Mme Polony. Cela rejoint d’ailleurs la réflexion des royalistes qui considèrent que les traditions (au sens premier du terme, « transmission » d’un héritage immémorial et toujours vivant) sont les meilleures protections contre les dérives du moment présent, plus « immédiates » et souvent moins mesurées, faute de prise de hauteur temporelle ou historique*.  La sévérité de Mme Polony ne s’arrête pas à ses quelques lignes reproduites plus haut : « Nulle « troisième voie » dans le macronisme. La colère engendrée par quatre décennies de marche forcée vers la dérégulation, le libre-échange, l’abandon de toute protection non seulement des salariés, mais surtout des filières industrielles et agricoles, la financiarisation de chaque domaine de l’action humaine, et la paupérisation par la logique du low cost, aboutit à des formes diverses d’insurrection (…). Et ces insurrections deviennent le prétexte pour réduire les libertés publiques, mais aussi les capacités de décision de citoyens considérés comme des irresponsables, ou pis, des ennemis du bien commun. Ce faisant, on ouvre un boulevard aux extrêmes, dans un concours de radicalité. » Si la révolte vient de loin, et l’on pourrait s’étonner qu’elle vienne si tard (trop tard ? Souhaitons que non !), la répression s’attache à « maintenir l’ordre présent du système », ce qu’Emmanuel Mounier, personnaliste chrétien du milieu du XXe siècle, baptisait de cette formule définitive de « désordre établi ». Maurras parlait d’utiliser toutes les possibilités offertes par la contestation ou par le système lui-même pour établir la Monarchie, mais c’est la République actuelle qui pratique le mieux sa formule bien connue « Par tous les moyens, même légaux » pour préserver sa domination sur le pays…

La sévérité de Mme Polony ne s’arrête pas à ses quelques lignes reproduites plus haut : « Nulle « troisième voie » dans le macronisme. La colère engendrée par quatre décennies de marche forcée vers la dérégulation, le libre-échange, l’abandon de toute protection non seulement des salariés, mais surtout des filières industrielles et agricoles, la financiarisation de chaque domaine de l’action humaine, et la paupérisation par la logique du low cost, aboutit à des formes diverses d’insurrection (…). Et ces insurrections deviennent le prétexte pour réduire les libertés publiques, mais aussi les capacités de décision de citoyens considérés comme des irresponsables, ou pis, des ennemis du bien commun. Ce faisant, on ouvre un boulevard aux extrêmes, dans un concours de radicalité. » Si la révolte vient de loin, et l’on pourrait s’étonner qu’elle vienne si tard (trop tard ? Souhaitons que non !), la répression s’attache à « maintenir l’ordre présent du système », ce qu’Emmanuel Mounier, personnaliste chrétien du milieu du XXe siècle, baptisait de cette formule définitive de « désordre établi ». Maurras parlait d’utiliser toutes les possibilités offertes par la contestation ou par le système lui-même pour établir la Monarchie, mais c’est la République actuelle qui pratique le mieux sa formule bien connue « Par tous les moyens, même légaux » pour préserver sa domination sur le pays… Alors, oui, au regard de ce couple infernal qui asservit nos compatriotes et désordonne notre société historiquement constituée, c’est bien la Monarchie royale qui peut réaliser cette synthèse entre l’ordre nécessaire à toute cité pour être et durer, et les libertés publiques qui font battre le cœur de notre nation…

Alors, oui, au regard de ce couple infernal qui asservit nos compatriotes et désordonne notre société historiquement constituée, c’est bien la Monarchie royale qui peut réaliser cette synthèse entre l’ordre nécessaire à toute cité pour être et durer, et les libertés publiques qui font battre le cœur de notre nation…

Aux États-Unis, la Fed est en train de capituler et de faire marche arrière face au risque imminent de krach, d’où les cocoricos triomphants des médias sur l’envolée récente à Wall Street, qui repose en fait sur du sable. La Fed met fin à la politique annoncée de l’augmentation des taux d’intérêt actuellement à 2,25 %-2,50 % et envisage même, l’année prochaine, l’arrêt de la politique d’assouplissement quantitatif monétaire à l’envers, voire même, si nécessaire, une reprise de la création monétaire et, donc, de l’augmentation de ses actifs. La Fed a acheté des centaines de milliards d’obligations de 2008 à 2015, au point d’avoir quintuplé, à 4.500 milliards dollars, la taille de son bilan. Face aux « contre-courants » possibles évoqués par Jerome Powell, la Fed, comme au Japon, n’hésitera pas à condamner la monnaie, à réduire les taux d’intérêt pour prolonger la vie du Système et éviter le krach boursier, jusqu’au jour où, suite à la perte subite de confiance, tout explosera !

Aux États-Unis, la Fed est en train de capituler et de faire marche arrière face au risque imminent de krach, d’où les cocoricos triomphants des médias sur l’envolée récente à Wall Street, qui repose en fait sur du sable. La Fed met fin à la politique annoncée de l’augmentation des taux d’intérêt actuellement à 2,25 %-2,50 % et envisage même, l’année prochaine, l’arrêt de la politique d’assouplissement quantitatif monétaire à l’envers, voire même, si nécessaire, une reprise de la création monétaire et, donc, de l’augmentation de ses actifs. La Fed a acheté des centaines de milliards d’obligations de 2008 à 2015, au point d’avoir quintuplé, à 4.500 milliards dollars, la taille de son bilan. Face aux « contre-courants » possibles évoqués par Jerome Powell, la Fed, comme au Japon, n’hésitera pas à condamner la monnaie, à réduire les taux d’intérêt pour prolonger la vie du Système et éviter le krach boursier, jusqu’au jour où, suite à la perte subite de confiance, tout explosera ! Le bitcoin, c’est fini, avec une crypto-devise à 4.000, contre 20.000 dollars fin 2017 ! Les banques centrales, un signe qui ne trompe pas, se sont ruées sur l’or et ont acheté 4.315 tonnes d’or en 2018, les réserves actuelles de la Chine s’élevant probablement à 17.100 tonnes, soit deux fois celles des États-Unis. À Londres, l’once d’or vient de franchir le seuil psychologique de 1.300 dollars.

Le bitcoin, c’est fini, avec une crypto-devise à 4.000, contre 20.000 dollars fin 2017 ! Les banques centrales, un signe qui ne trompe pas, se sont ruées sur l’or et ont acheté 4.315 tonnes d’or en 2018, les réserves actuelles de la Chine s’élevant probablement à 17.100 tonnes, soit deux fois celles des États-Unis. À Londres, l’once d’or vient de franchir le seuil psychologique de 1.300 dollars.

Nos compatriotes inclinent à percevoir le président comme le représentant des maîtres du pouvoir économique, et ne pensent pas que, de toute façon, même s’il le désirait, ou même s’il était remplacé par quelque autre, il puisse mettre en œuvre une politique qui ne satisferait pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Ils sont, au fond, pénétrés de cette conviction fataliste que la politique d’austérité est « la seule politique possible », comme disait Alain Juppé, au temps où il était Premier ministre, en 1995. À cette époque, les Français ne se résignaient pas à ce douloureux principe de réalité, et ils partaient en grève à la moindre annonce de réforme de la SNCF ou du régime des retraites. Puis, vaincus par le découragement et par l’expérience vécue de la dégradation continue de leurs conditions de vie, déçus par les mensonges et palinodies des partis (à commencer par le PS), ils ont accepté ce qu’ils refusaient quelque vingt ans plus tôt : la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF, celle des études secondaires et de l’accès aux études supérieures, etc. Ils ont, certes, montré avec le mouvement des Gilets jaunes les limites de ce qu’ils pouvaient supporter. Mais ils sont néanmoins sans illusion. Et cela explique à la fois la résignation de ceux qui souhaitent un arrêt du mouvement, persuadés de l’inanité de la poursuite de cette action, et la détermination désespérée de ceux qui rechignent à lever le camp, refusant que tout continue comme avant. C’est la révolte de l’impuissance, de tous ceux qui sont écrasés par des forces économiques qui les asservissent, et qui ne voient pas comment s’en délivrer pour améliorer leur sort, et qui croient leurs dirigeants politiques aussi incapables qu’eux-mêmes de changer les choses (les socialistes, en 1981, disaient « changer la vie »), à supposer qu’ils en aient l’intention. Ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, c’est que les Français sont des victimes impuissantes, et qui croient leurs dirigeants eux aussi impuissants. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont infirmer ce jugement. Dernièrement, nous avons vu Ford refuser tout net le sauvetage de son usine de Blanquefort, malgré ses promesses, à la colère de notre ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui ne peut rien faire d’autre que se déclarer « indigné » et « écœuré », c’est-à-dire trépigner d’une rage impuissante. Certes, M. Le Maire, inspecteur des Finances, connaît très bien le monde de l’industrie et du business, et est donc peut-être moins surpris et indigné qu’il ne l’affirme. Mais cette hypothèse confirmerait alors l’idée d’une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique (nonobstant certains accrocs), et cela n’est pas fait pour réconcilier les Français avec leurs représentants et dirigeants.

Nos compatriotes inclinent à percevoir le président comme le représentant des maîtres du pouvoir économique, et ne pensent pas que, de toute façon, même s’il le désirait, ou même s’il était remplacé par quelque autre, il puisse mettre en œuvre une politique qui ne satisferait pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Ils sont, au fond, pénétrés de cette conviction fataliste que la politique d’austérité est « la seule politique possible », comme disait Alain Juppé, au temps où il était Premier ministre, en 1995. À cette époque, les Français ne se résignaient pas à ce douloureux principe de réalité, et ils partaient en grève à la moindre annonce de réforme de la SNCF ou du régime des retraites. Puis, vaincus par le découragement et par l’expérience vécue de la dégradation continue de leurs conditions de vie, déçus par les mensonges et palinodies des partis (à commencer par le PS), ils ont accepté ce qu’ils refusaient quelque vingt ans plus tôt : la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF, celle des études secondaires et de l’accès aux études supérieures, etc. Ils ont, certes, montré avec le mouvement des Gilets jaunes les limites de ce qu’ils pouvaient supporter. Mais ils sont néanmoins sans illusion. Et cela explique à la fois la résignation de ceux qui souhaitent un arrêt du mouvement, persuadés de l’inanité de la poursuite de cette action, et la détermination désespérée de ceux qui rechignent à lever le camp, refusant que tout continue comme avant. C’est la révolte de l’impuissance, de tous ceux qui sont écrasés par des forces économiques qui les asservissent, et qui ne voient pas comment s’en délivrer pour améliorer leur sort, et qui croient leurs dirigeants politiques aussi incapables qu’eux-mêmes de changer les choses (les socialistes, en 1981, disaient « changer la vie »), à supposer qu’ils en aient l’intention. Ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, c’est que les Français sont des victimes impuissantes, et qui croient leurs dirigeants eux aussi impuissants. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont infirmer ce jugement. Dernièrement, nous avons vu Ford refuser tout net le sauvetage de son usine de Blanquefort, malgré ses promesses, à la colère de notre ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui ne peut rien faire d’autre que se déclarer « indigné » et « écœuré », c’est-à-dire trépigner d’une rage impuissante. Certes, M. Le Maire, inspecteur des Finances, connaît très bien le monde de l’industrie et du business, et est donc peut-être moins surpris et indigné qu’il ne l’affirme. Mais cette hypothèse confirmerait alors l’idée d’une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique (nonobstant certains accrocs), et cela n’est pas fait pour réconcilier les Français avec leurs représentants et dirigeants. À l’évidence, un tel pouvoir ne peut plus prétendre représenter la nation. Souvenons-nous, d’ailleurs, que M. Macron n’est que l’élu des deux tiers de 43% d’électeurs inscrits, autrement dit d’une très étroite minorité. L’affaire des Gilets jaunes aura aggravé ce déficit de légitimité. Il est d’ailleurs inquiétant de songer à la possible influence de ce mouvement sur notre vie politique. À quoi ressemblerait une république des Gilets jaunes ? À une sorte d’anarchie, sans dirigeants, sans hiérarchie, sans représentants élus. Quelle peut être l’influence des Gilets jaunes sur les élections ? Une phénoménale abstention, ou des listes ou candidatures individuelles de Gilets jaunes absolument dissonantes. Cela promet.

À l’évidence, un tel pouvoir ne peut plus prétendre représenter la nation. Souvenons-nous, d’ailleurs, que M. Macron n’est que l’élu des deux tiers de 43% d’électeurs inscrits, autrement dit d’une très étroite minorité. L’affaire des Gilets jaunes aura aggravé ce déficit de légitimité. Il est d’ailleurs inquiétant de songer à la possible influence de ce mouvement sur notre vie politique. À quoi ressemblerait une république des Gilets jaunes ? À une sorte d’anarchie, sans dirigeants, sans hiérarchie, sans représentants élus. Quelle peut être l’influence des Gilets jaunes sur les élections ? Une phénoménale abstention, ou des listes ou candidatures individuelles de Gilets jaunes absolument dissonantes. Cela promet.

À peine Macron a-t-il annoncé, dans son discours de fin d’année, l’ouverture d’un « grand débat national » cadré par une Lettre aux Français à paraître au milieu de ce mois, que le collectif des Gilets jaunes, La France en colère, lui écrit une lettre ouverte, datée du 3 janvier, destinée à expliquer que non seulement son propos ne les a en rien convaincus, mais qu’ils restent plus que jamais déterminés à poursuivre leur action, persuadés qu’ils sont de sa légitimité, nonobstant les sondages. Ce fléchissement, d’ailleurs, quoique important, est relatif, puisque les Gilets jaunes peuvent encore compter sur 55% d’approbations, selon un sondage tout récent (4 janvier) d’Odoxa Dentsu consulting. Sous la plume de Priscilla Ludovsky, Éric Drouet et Maxime Nicolle, le collectif accuse le pouvoir de chercher à endormir les Français, et affirme sa résolution de relancer le mouvement, prévoyant la possible transformation en « haine » de la « colère » populaire, au cas où le président persisterait à ignorer leurs revendications. Et de relancer, dans la foulée, l’exigence de la tenue du fameux référendum d’initiative citoyenne, dont nous avons dit, plus haut, ce que nous en pensions.

À peine Macron a-t-il annoncé, dans son discours de fin d’année, l’ouverture d’un « grand débat national » cadré par une Lettre aux Français à paraître au milieu de ce mois, que le collectif des Gilets jaunes, La France en colère, lui écrit une lettre ouverte, datée du 3 janvier, destinée à expliquer que non seulement son propos ne les a en rien convaincus, mais qu’ils restent plus que jamais déterminés à poursuivre leur action, persuadés qu’ils sont de sa légitimité, nonobstant les sondages. Ce fléchissement, d’ailleurs, quoique important, est relatif, puisque les Gilets jaunes peuvent encore compter sur 55% d’approbations, selon un sondage tout récent (4 janvier) d’Odoxa Dentsu consulting. Sous la plume de Priscilla Ludovsky, Éric Drouet et Maxime Nicolle, le collectif accuse le pouvoir de chercher à endormir les Français, et affirme sa résolution de relancer le mouvement, prévoyant la possible transformation en « haine » de la « colère » populaire, au cas où le président persisterait à ignorer leurs revendications. Et de relancer, dans la foulée, l’exigence de la tenue du fameux référendum d’initiative citoyenne, dont nous avons dit, plus haut, ce que nous en pensions.