Maurras et le Fascisme [4]

« La conception fasciste de l’État rejoint étrangement la pratique stalinienne »

Par Pierre Debray

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Pourtant, c’était Mussolini et non point Maurras qui avait affirmé : « Nous qui détestons intimement tous les christianismes, aussi bien celui de Jésus que celui de Marx, nous gardons une extraordinaire sympathie pour cette reprise, dans la vie moderne, du culte païen de la force et de l’audace. » M. Gaston Rabeau n’ignorait certes pas cette déclaration de principe, puisqu’elle date du 1er décembre 1919. Pas davantage, il ne lui était possible d’ignorer que Mussolini, alors qu’il affichait des velléités littéraires, avait composé un roman pornographique, tout rempli d’injures pour la religion. Il est vrai que la démocratie-chrétienne devait éprouver plus de mansuétude pour le fascisme que pour l’Action française, pour cette bonne raison que l’Action française se voulait contre-révolutionnaire, tandis que le fascisme s’inscrivait dans le grand mouvement de l’action subversive.

Dans un essai beaucoup plus récent, puisque publié trente ans plus tard, un autre démocrate-chrétien, M. Henri Lemaître, distingue également fascisme et nationalisme. L’honnêteté commande de reconnaître qu’il le fait dans un esprit tout différent de celui de. Rabeau. Il remarque que le nationalisme « se présente comme un traditionalisme, comme un effort pour perpétuer un héritage historique, cet héritage étant le plus souvent légitimé par des références à des valeurs transcendantes, politiques, morales, religieuses... Le fascisme, au contraire, conçoit la nation non pas essentiellement comme un héritage de valeurs mais plutôt comme un devenir de puissance ... L’histoire n’est plus alors comme dans le nationalisme considérée comme une fidélité, mais comme une création continue, qui mérite de tout renverser sur son passage de ce qui peut lui résister, et comme une action délibérée du devenir humain. »

Le problème est posé dans ses justes termes. M. Henri Lemaître définit du reste le fascisme comme « un socialisme pur dans la mesure où il se charge de l’immédiate réalisation historique du dynamisme social...» M. Lemaître témoigne, en l’occurrence, d’une probité intellectuelle assez rare. Il est devenu en effet habituel de masquer la réalité idéologique du fascisme depuis que la gauche internationale, pour des raisons d’opportunité politique, est devenue résolument antifasciste, ce qu’elle n’était pas primitivement, du moins sans son ensemble, ainsi que le prouve l’exemple de M. Rabeau, qui d’ailleurs n’est pas isolé, car dans les premiers écrits du fondateur d’Esprit, Emmanuel Mounier, on trouverait de même une admiration mal dissimulée pour l’éthique mussolinienne.

Que le fascisme soit un socialisme pur, on en trouve la preuve dans le texte fondamental publié par Mussolini, après la prise de pouvoir, sous le titre Doctrine du fascisme. Mussolini affirme que « le fascisme ne fut pas le fruit d’une doctrine déjà élaborée ensemble : il naquit d’un besoin d’action et fut action ». (photo) Ce qui revient à transposer la célèbre maxime marxiste sur la priorité de la praxis. Mussolini ajoute aussitôt que toute « doctrine tend à diriger l’activité des hommes vers un objectif déterminé, mais l’activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l’adapte aux nécessités nouvelles ou la dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie... » L’empirisme total dont M. Rabeau faisait gloire au dictateur italien ne constitue en fait que l’expression de la dialectique marxiste de la praxis (c’est-à-dire de l’activité des hommes) et de la theoria (c’est-à-dire de la doctrine). Ainsi, Mussolini, alors même qu’il rompait de la façon la plus spectaculaire avec le socialisme, continuait de penser au moyen des catégories intellectuelles forgées par Marx.

Que le fascisme soit un socialisme pur, on en trouve la preuve dans le texte fondamental publié par Mussolini, après la prise de pouvoir, sous le titre Doctrine du fascisme. Mussolini affirme que « le fascisme ne fut pas le fruit d’une doctrine déjà élaborée ensemble : il naquit d’un besoin d’action et fut action ». (photo) Ce qui revient à transposer la célèbre maxime marxiste sur la priorité de la praxis. Mussolini ajoute aussitôt que toute « doctrine tend à diriger l’activité des hommes vers un objectif déterminé, mais l’activité des hommes réagit sur la doctrine, la transforme, l’adapte aux nécessités nouvelles ou la dépasse. La doctrine elle-même doit donc être non un exercice verbal, mais un acte de vie... » L’empirisme total dont M. Rabeau faisait gloire au dictateur italien ne constitue en fait que l’expression de la dialectique marxiste de la praxis (c’est-à-dire de l’activité des hommes) et de la theoria (c’est-à-dire de la doctrine). Ainsi, Mussolini, alors même qu’il rompait de la façon la plus spectaculaire avec le socialisme, continuait de penser au moyen des catégories intellectuelles forgées par Marx.

Il n’est donc pas surprenant que les deux valeurs auxquelles le fascisme accorde la primauté, le travail et la guerre, soient empruntées au marxisme.Marx, lui aussi, soutient que le progrès se fonde à la fois sur l’activité de l’homme en tant que producteur (c’est l’aspect matérialiste de la doctrine) et sur la lutte des contraires (ce qui est son aspect dialectique). Sans doute pourrait-on objecter que Mussolini se proclame « spiritualiste ». Il s’agit d’une simple habileté tactique, destinée à rassurer les masses catholiques. Le fascisme exalte non pas l’esprit, mais la vie qui n’est qu’une forme de la matière ou, en termes marxistes, que la matière devenue action.

Pas davantage, nous ne devons-nous laisser abuser par le fait que Mussolini répudie la lutte des classes. Il se contente de la situer à un autre plan, par l’opposition des « nations bourgeoises » et des « nations prolétariennes » Bien loin de se séparer du marxisme, il se borne à le « réviser », et sur ce point, il apparaît comme un précurseur. En effet, le léninisme, plus lentement sans doute, a évolué dans le même sens. Actuellement, c’est moins sur la lutte des classes que sur les luttes nationales entre États capitalistes et Pays sous-développés que le communisme compte afin d’assurer la domination mondiale de la Révolution.

La conception fasciste de l’État, « en tant que volonté éthique universelle » rejoint étrangement la pratique stalinienne, qui lui est contemporaine. Mussolini, à l’inverse de Maurras, soutient que l’État n’est pas au service de la nation, mais qu’au contraire, la nation représente un simple instrument de l’État car elle est créée par lui. C’est lui qui « donne au peuple conscience de sa propre unité morale, une volonté et par conséquent une existence effective ». L’État fasciste s’affirme impérialiste (carte), et Mussolini se plaît à exalter l’exemple de Rome. En réalité, c’est d’un impérialisme de type nouveau, d’un impérialisme beaucoup plus idéologique que territorial qu’il s’agit. « On peut concevoir, écrit-il, un empire, c’est-à-dire une nation qui, directement ou indirectement, guide d’autres nations, sans que la conquête d’un kilomètre carré de territoire soit nécessaire... » Il est donc en droit d’affirmer le 27 octobre 1930 dans le « Message pour l’An IX » que le fascisme italien dans ses institutions particulières est universel dans son esprit. Tout comme la nation russe pour Staline, la nation italienne constitue, pour Mussolini, le moyen d’imposer au reste du monde sa conception de la Révolution. ■ (A suivre)

La conception fasciste de l’État, « en tant que volonté éthique universelle » rejoint étrangement la pratique stalinienne, qui lui est contemporaine. Mussolini, à l’inverse de Maurras, soutient que l’État n’est pas au service de la nation, mais qu’au contraire, la nation représente un simple instrument de l’État car elle est créée par lui. C’est lui qui « donne au peuple conscience de sa propre unité morale, une volonté et par conséquent une existence effective ». L’État fasciste s’affirme impérialiste (carte), et Mussolini se plaît à exalter l’exemple de Rome. En réalité, c’est d’un impérialisme de type nouveau, d’un impérialisme beaucoup plus idéologique que territorial qu’il s’agit. « On peut concevoir, écrit-il, un empire, c’est-à-dire une nation qui, directement ou indirectement, guide d’autres nations, sans que la conquête d’un kilomètre carré de territoire soit nécessaire... » Il est donc en droit d’affirmer le 27 octobre 1930 dans le « Message pour l’An IX » que le fascisme italien dans ses institutions particulières est universel dans son esprit. Tout comme la nation russe pour Staline, la nation italienne constitue, pour Mussolini, le moyen d’imposer au reste du monde sa conception de la Révolution. ■ (A suivre)

Illustration ci-dessus : Pierre Debray au rassemblement royaliste des Baux de Provence [1973-2005]

Lire les article précédents ...

C’est ainsi que le 12 juin 1932, il s’élevait contre une déclaration de Mussolini selon laquelle « en dehors de l’État, rien de ce qui est humain ou spirituel n’a une valeur quelconque ». Maurras appelait cela un délire. « Même en confondant État et Nation, État et Société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l’État ainsi compris puisse prendre à l’engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait, il est aussi vain de prétendre qu’elle n’est rien que d’y sacrifier tout le reste. »

C’est ainsi que le 12 juin 1932, il s’élevait contre une déclaration de Mussolini selon laquelle « en dehors de l’État, rien de ce qui est humain ou spirituel n’a une valeur quelconque ». Maurras appelait cela un délire. « Même en confondant État et Nation, État et Société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l’État ainsi compris puisse prendre à l’engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait, il est aussi vain de prétendre qu’elle n’est rien que d’y sacrifier tout le reste. » Le nationaliste français qu’était Maurras savait trop qu’il y a autant de nationalismes que de nations pour porter d’emblée un jugement dogmatique sur les aspects de la doctrine fasciste qui lui répugnaient le plus. Le primat, par exemple, qu’elle donnait à l’action sur la pensée. Pour une part, le pragmatisme de Mussolini le rassurait plutôt. Il nourrissait l’espérance, nullement

Le nationaliste français qu’était Maurras savait trop qu’il y a autant de nationalismes que de nations pour porter d’emblée un jugement dogmatique sur les aspects de la doctrine fasciste qui lui répugnaient le plus. Le primat, par exemple, qu’elle donnait à l’action sur la pensée. Pour une part, le pragmatisme de Mussolini le rassurait plutôt. Il nourrissait l’espérance, nullement

Ces textes datent de 1926 et de 1932, une époque donc où Hitler n’avait pas encore conquis le pouvoir. Ainsi, Maurras, bien loin de céder à une impulsion idéologique en faveur du fascisme, tirait, de la considération de sa force, la nécessité plus urgente de la force française. Ce qui était la seule manière de maintenir la paix. Attitude toute empirique, qui s’exprime fort bien, à l’occasion du voyage qu’il fit à Palerme pour assister aux obsèques, en 1926, du duc Philippe d’Orléans (photo). « En Italie, écrivait-il alors, j’ai regardé tant que j’ai pu. Avec défiance. Avec soin. Sans doute avec passion. Mais c’est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l’on veut voir ! Et l’ardeur de conclure, la promptitude à déchiffrer sont des faiblesses si naturelles de l’esprit humain. »

Ces textes datent de 1926 et de 1932, une époque donc où Hitler n’avait pas encore conquis le pouvoir. Ainsi, Maurras, bien loin de céder à une impulsion idéologique en faveur du fascisme, tirait, de la considération de sa force, la nécessité plus urgente de la force française. Ce qui était la seule manière de maintenir la paix. Attitude toute empirique, qui s’exprime fort bien, à l’occasion du voyage qu’il fit à Palerme pour assister aux obsèques, en 1926, du duc Philippe d’Orléans (photo). « En Italie, écrivait-il alors, j’ai regardé tant que j’ai pu. Avec défiance. Avec soin. Sans doute avec passion. Mais c’est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l’on veut voir ! Et l’ardeur de conclure, la promptitude à déchiffrer sont des faiblesses si naturelles de l’esprit humain. »  La défiance de Maurras à l’égard des préjugés, fussent-ils favorables, le conduisait certes à condamner les idéologues tels que Renaudel, qui dénigraient Mussolini à partir de principes abstraits, mais aussi bien ceux, de l’espèce opposée, qui louaient démesurément le Duce, sans tenir compte du fait qu’un individu ne peut rien de durable s’il ne s’appuie sur des institutions qui lui préexistent. (Photo : Victor-Emmanuel III). Le 17 mai 1928, il constate que « la vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l’estime pour sa vigueur, on l’admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah ! si nous avions son pareil ! C’est la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu’une action d’ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie seule fournit et qu’un certain degré d’aristocratie ou, si l’on veut, d’anti-démocratie doit encore la soutenir. » Réflexion que l’avenir vérifiera. Mussolini, par la fatalité de tout pouvoir totalitaire, s’abandonnera sans doute à la démesure, mais ce sera malgré la maison de Savoie. C’est elle qui interviendra au dernier instant pour le chasser, sauvant ainsi l’Italie d’un effondrement total. Grâce au souverain, qui en sera d’ailleurs bien mal récompensé, le maréchal Badoglio signera l’armistice et permettra la transition, empêchant, du même coup, les communistes de conquérir l’État. Dans les premiers temps, du reste, Mussolini avait été assez prudent pour respecter le pouvoir monarchique et l’autorité de l’Église. Les dernières années ne doivent pas faire méconnaître que l’Italie lui doit la signature des accords du Latran qui mettaient un terme heureux au conflit des deux Rome. Il était encore permis d’espérer, en 1928, que le Duce saurait se contenter du rôle de grand commis de la monarchie et que la gloire d’être le Richelieu de l’Italie lui suffirait.

La défiance de Maurras à l’égard des préjugés, fussent-ils favorables, le conduisait certes à condamner les idéologues tels que Renaudel, qui dénigraient Mussolini à partir de principes abstraits, mais aussi bien ceux, de l’espèce opposée, qui louaient démesurément le Duce, sans tenir compte du fait qu’un individu ne peut rien de durable s’il ne s’appuie sur des institutions qui lui préexistent. (Photo : Victor-Emmanuel III). Le 17 mai 1928, il constate que « la vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l’estime pour sa vigueur, on l’admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah ! si nous avions son pareil ! C’est la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu’une action d’ordre et de progrès comme celle du fascisme italien suppose une base solide et stable, que la Monarchie seule fournit et qu’un certain degré d’aristocratie ou, si l’on veut, d’anti-démocratie doit encore la soutenir. » Réflexion que l’avenir vérifiera. Mussolini, par la fatalité de tout pouvoir totalitaire, s’abandonnera sans doute à la démesure, mais ce sera malgré la maison de Savoie. C’est elle qui interviendra au dernier instant pour le chasser, sauvant ainsi l’Italie d’un effondrement total. Grâce au souverain, qui en sera d’ailleurs bien mal récompensé, le maréchal Badoglio signera l’armistice et permettra la transition, empêchant, du même coup, les communistes de conquérir l’État. Dans les premiers temps, du reste, Mussolini avait été assez prudent pour respecter le pouvoir monarchique et l’autorité de l’Église. Les dernières années ne doivent pas faire méconnaître que l’Italie lui doit la signature des accords du Latran qui mettaient un terme heureux au conflit des deux Rome. Il était encore permis d’espérer, en 1928, que le Duce saurait se contenter du rôle de grand commis de la monarchie et que la gloire d’être le Richelieu de l’Italie lui suffirait.

D’ailleurs, le titre de l’ouvrage risque de provoquer quelques déceptions. Il fait attendre une étude générale du fascisme alors que Sérant ne traite que de l’œuvre politique de six écrivains de valeur, de valeur très inégale : Alphonse de Chateaubriant, Drieu la Rochelle, Brasillach, Céline, Abel Bonnard et Lucien Rebatet. Ce choix surprend. Abel Bonnard, Sérant le reconnaît lui-même, ne s’est jamais réclamé du fascisme, et pas davantage Céline. Par contre, on s’étonne qu’un doctrinaire tel que Marcel Déat, autrement représentatif, ait été négligé. C’est d’autant plus regrettable que Marcel Déat est le seul à avoir compris que le fascisme français sera jacobin ou ne sera pas, ce qui explique que les plus lucides des écrivains politiques fascistes de l’Occupation vinrent de la gauche plutôt que de la droite. Il est vrai que les transfuges de la droite apportaient le talent avec eux. Paul Sérant paraît avoir préféré le talent à la lucidité. C’est un tort quand on traite de l’histoire des idées.

D’ailleurs, le titre de l’ouvrage risque de provoquer quelques déceptions. Il fait attendre une étude générale du fascisme alors que Sérant ne traite que de l’œuvre politique de six écrivains de valeur, de valeur très inégale : Alphonse de Chateaubriant, Drieu la Rochelle, Brasillach, Céline, Abel Bonnard et Lucien Rebatet. Ce choix surprend. Abel Bonnard, Sérant le reconnaît lui-même, ne s’est jamais réclamé du fascisme, et pas davantage Céline. Par contre, on s’étonne qu’un doctrinaire tel que Marcel Déat, autrement représentatif, ait été négligé. C’est d’autant plus regrettable que Marcel Déat est le seul à avoir compris que le fascisme français sera jacobin ou ne sera pas, ce qui explique que les plus lucides des écrivains politiques fascistes de l’Occupation vinrent de la gauche plutôt que de la droite. Il est vrai que les transfuges de la droite apportaient le talent avec eux. Paul Sérant paraît avoir préféré le talent à la lucidité. C’est un tort quand on traite de l’histoire des idées.  Sans doute, Brasillach et Rebatet (photo) apportèrent-ils, un moment, leur collaboration au quotidien. Cependant, Brasillach, ainsi que le rappelle Paul Sérant, n’a « jamais donné son adhésion aux formations de militants, à la Ligue d’Action française ou aux Camelots du roi ». De même, Rebatet écrit, en évoquant ces années : « Nous étions plusieurs aux alentours de l’Action

Sans doute, Brasillach et Rebatet (photo) apportèrent-ils, un moment, leur collaboration au quotidien. Cependant, Brasillach, ainsi que le rappelle Paul Sérant, n’a « jamais donné son adhésion aux formations de militants, à la Ligue d’Action française ou aux Camelots du roi ». De même, Rebatet écrit, en évoquant ces années : « Nous étions plusieurs aux alentours de l’Action  Lors de la marche sur Rome (photo), Maurras avait sans doute de fortes raisons, des raisons françaises, de se féliciter de l’avènement du régime fasciste. Il ne faut pas oublier, en effet, que Mussolini avait rompu avec la social-démocratie italienne, dont le pacifisme dissimulait mal les sympathies allemandes, afin de mener campagne en faveur de l’entrée en guerre de son pays aux côtés

Lors de la marche sur Rome (photo), Maurras avait sans doute de fortes raisons, des raisons françaises, de se féliciter de l’avènement du régime fasciste. Il ne faut pas oublier, en effet, que Mussolini avait rompu avec la social-démocratie italienne, dont le pacifisme dissimulait mal les sympathies allemandes, afin de mener campagne en faveur de l’entrée en guerre de son pays aux côtés

Schœndœrffer évoquant son film, dit Grâce à tous ces jeunes hommes, la guerre d'Indochine a bien su mourir. La partie raisonnable de mon cerveau ne peut ni comprendre, ni expliquer. La partie émotionnelle de mon cerveau peut y adhérer, y dessiner un sens comme il y a un sens aux grandes symphonies de Beethoven. Dès lors, ce montage parallèle de séquences entre les collines de Dien Bien Phû, aux noms de femmes choisis comme des nostalgies, Béatrice, Anne-Marie, Claudine, Éliane... et la touffeur civilisée d'Hanoï prend tout son sens.

Schœndœrffer évoquant son film, dit Grâce à tous ces jeunes hommes, la guerre d'Indochine a bien su mourir. La partie raisonnable de mon cerveau ne peut ni comprendre, ni expliquer. La partie émotionnelle de mon cerveau peut y adhérer, y dessiner un sens comme il y a un sens aux grandes symphonies de Beethoven. Dès lors, ce montage parallèle de séquences entre les collines de Dien Bien Phû, aux noms de femmes choisis comme des nostalgies, Béatrice, Anne-Marie, Claudine, Éliane... et la touffeur civilisée d'Hanoï prend tout son sens.

Sur un sujet en apparence rebattu - qui ne connaît les adieux de Louis XVI à sa famille, le départ de Marie-Antoinette pour la Conciergerie ou le martyre de Louis XVII, scènes déchirantes qui ont eu le Temple pour cadre - l'auteur, recourant à des archives inexploitées, parvient encore une fois à offrir des perspectives nouvelles en reconstituant la vie des prisonniers royaux, mais également l'enjeu politique qu'ils ont représenté jusqu'au bout.

Sur un sujet en apparence rebattu - qui ne connaît les adieux de Louis XVI à sa famille, le départ de Marie-Antoinette pour la Conciergerie ou le martyre de Louis XVII, scènes déchirantes qui ont eu le Temple pour cadre - l'auteur, recourant à des archives inexploitées, parvient encore une fois à offrir des perspectives nouvelles en reconstituant la vie des prisonniers royaux, mais également l'enjeu politique qu'ils ont représenté jusqu'au bout.

C’est en quelque sorte un nouveau Croc-Blanc (photo) pour jeunes adolescents qui ne seraient pas trop sensibles, en tout cas une belle histoire de volonté et de fidélité, un film sain dans un monde brutal qui n’est pas de brutes.

C’est en quelque sorte un nouveau Croc-Blanc (photo) pour jeunes adolescents qui ne seraient pas trop sensibles, en tout cas une belle histoire de volonté et de fidélité, un film sain dans un monde brutal qui n’est pas de brutes.

Les éditions Interférences viennent de publier un livre, intitulé sobrement Poèmes, et qui est un recueil de quelques poésies de Fiodor Tiouttchev, élégamment traduites par Sophie Benech. Cet ouvrage est remarquable.

Les éditions Interférences viennent de publier un livre, intitulé sobrement Poèmes, et qui est un recueil de quelques poésies de Fiodor Tiouttchev, élégamment traduites par Sophie Benech. Cet ouvrage est remarquable.

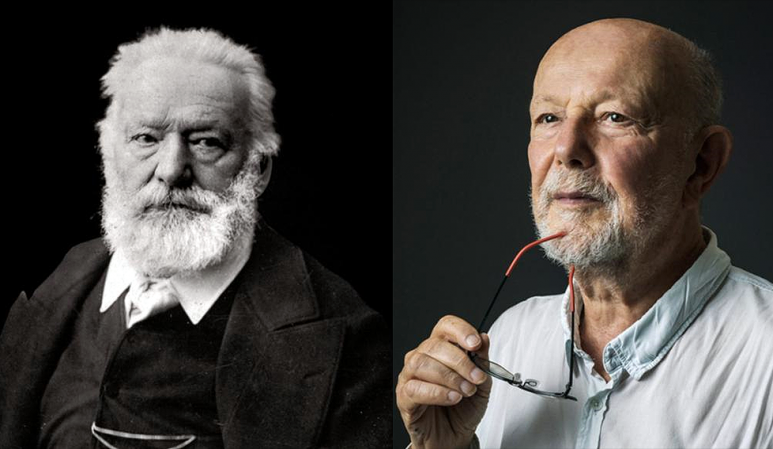

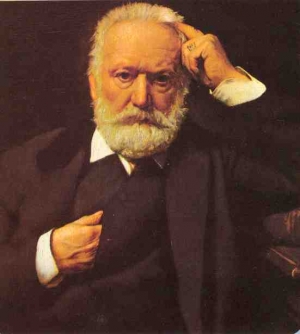

Jean-François Kahn : « Victor Hugo ne se reconnaîtrait pas dans l'Europe d'aujourd'hui »

Jean-François Kahn : « Victor Hugo ne se reconnaîtrait pas dans l'Europe d'aujourd'hui » Hugo croyait dans les États-Unis d'Europe. Serait-il toujours européen, actuellement ?

Hugo croyait dans les États-Unis d'Europe. Serait-il toujours européen, actuellement ?

Le vendredi 9 février 2018, Franz-Olivier Giesbert est à Martigues, pour la chaîne C8. Il doit y réaliser un court reportage sur Charles Maurras destiné à l'émission de Thierry Ardisson Salut les terriens programmée le surlendemain dimanche en soirée.

Le vendredi 9 février 2018, Franz-Olivier Giesbert est à Martigues, pour la chaîne C8. Il doit y réaliser un court reportage sur Charles Maurras destiné à l'émission de Thierry Ardisson Salut les terriens programmée le surlendemain dimanche en soirée.  La mairie lui refusera effectivement l'accès au jardin dans les termes étonnants qu'on peut lire en exergue de cet article. Et ce via un agent municipal chargé de cette réponse évidemment marquée par le sectarisme, l'ignorance et le simple déni de réalité. Franz-Olivier Giesbert filmera la maison et le jardin de Maurras de l'extérieur...

La mairie lui refusera effectivement l'accès au jardin dans les termes étonnants qu'on peut lire en exergue de cet article. Et ce via un agent municipal chargé de cette réponse évidemment marquée par le sectarisme, l'ignorance et le simple déni de réalité. Franz-Olivier Giesbert filmera la maison et le jardin de Maurras de l'extérieur... Ce transfert eut lieu le 27 septembre 1997, au cours d'une cérémonie tenue dans les jardins de la maison du Chemin de Paradis, en présence de Paul Lombard, maire (communiste) de Martigues (de 1968 à 2009), de Jacques Maurras, neveu de Charles Maurras et de Michel Déon, de l'Académie française. Michel Déon avait été secrétaire de Charles Maurras à Lyon pendant l'Occupation. Il était de l'Académie française, institution à laquelle Maurras avait appartenu. De nombreuses personnes, assistaient à la cérémonie dans le jardin dont l'actuelle équipe de Lafautearousseau.

Ce transfert eut lieu le 27 septembre 1997, au cours d'une cérémonie tenue dans les jardins de la maison du Chemin de Paradis, en présence de Paul Lombard, maire (communiste) de Martigues (de 1968 à 2009), de Jacques Maurras, neveu de Charles Maurras et de Michel Déon, de l'Académie française. Michel Déon avait été secrétaire de Charles Maurras à Lyon pendant l'Occupation. Il était de l'Académie française, institution à laquelle Maurras avait appartenu. De nombreuses personnes, assistaient à la cérémonie dans le jardin dont l'actuelle équipe de Lafautearousseau.  Déon prononça enfin un superbe discours, de pleine fidélité au maître de sa jeunesse. Ce discours, Paul Lombard l'entendit. Nous comptons bien le publier un jour prochain. Il y a de nombreux témoins de cet après-midi de septembre 1997 qui ne laissait pas présager l'ostracisme de tout ou partie de l'actuelle équipe municipale.Une plaque apposée sur la maison (ci-dessous) commémore cette journée.

Déon prononça enfin un superbe discours, de pleine fidélité au maître de sa jeunesse. Ce discours, Paul Lombard l'entendit. Nous comptons bien le publier un jour prochain. Il y a de nombreux témoins de cet après-midi de septembre 1997 qui ne laissait pas présager l'ostracisme de tout ou partie de l'actuelle équipe municipale.Une plaque apposée sur la maison (ci-dessous) commémore cette journée.

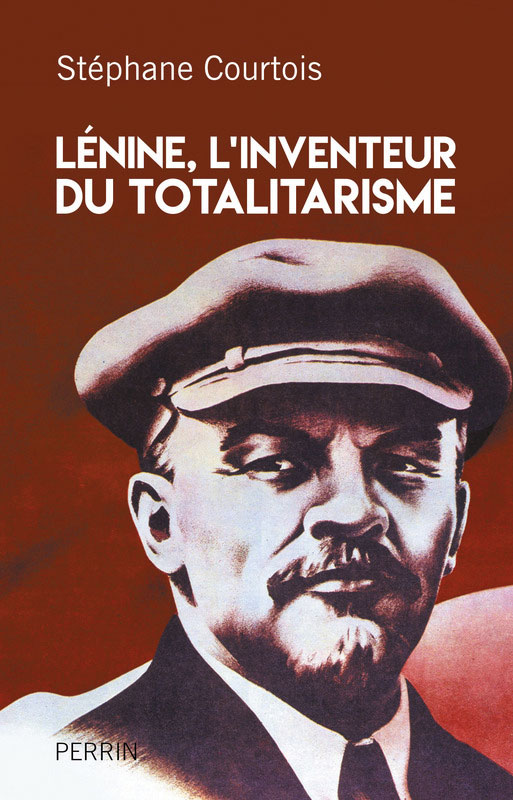

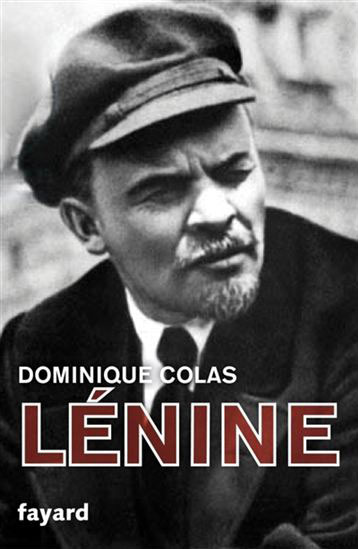

Mais les faits sont tenaces. La construction du paradis rouge se révèle plus difficile que prévu, impossibles peut-être. Effet de la désillusion, et du surmenage, Lénine meurt, victime d’accidents cérébraux répétés qui l’ont laissé intellectuellement amoindri, le 21 janvier 1924.

Mais les faits sont tenaces. La construction du paradis rouge se révèle plus difficile que prévu, impossibles peut-être. Effet de la désillusion, et du surmenage, Lénine meurt, victime d’accidents cérébraux répétés qui l’ont laissé intellectuellement amoindri, le 21 janvier 1924.

« La grande valeur, voire l'idée fondamentale de la monarchie, me semble reposer sur ceci que, comme les hommes restent des hommes, il faut en placer un dans une position si élevée, lui donner tant de pouvoir, de richesse, de sécurité et d'absolue inviolabilité, qu'il ne lui reste plus rien à souhaiter, à espérer, à craindre pour lui-même ; de ce fait, l'égoïsme, qui lui est inhérent comme à chacun, se trouve anéanti comme par neutralisation, et il devient désormais apte, comme s'il n'était pas un être humain, à exercer la justice et à ne plus viser son bien-être privé, mais le bien-être public. Voici l'origine de cette présence pour ainsi dire surhumaine qui accompagne toujours la dignité royale et la distingue si profondément de la simple présidence. C'est aussi pourquoi elle doit être héréditaire, c'est-à-dire non élective : en partie pour qu'aucun sujet ne puisse voir dans le roi son égal, en partie pour que le roi ne puisse s'occuper de ses descendants qu'en s'occupant du bien de l'État, lequel bien ne fait qu'un avec le bien de sa famille. »

« La grande valeur, voire l'idée fondamentale de la monarchie, me semble reposer sur ceci que, comme les hommes restent des hommes, il faut en placer un dans une position si élevée, lui donner tant de pouvoir, de richesse, de sécurité et d'absolue inviolabilité, qu'il ne lui reste plus rien à souhaiter, à espérer, à craindre pour lui-même ; de ce fait, l'égoïsme, qui lui est inhérent comme à chacun, se trouve anéanti comme par neutralisation, et il devient désormais apte, comme s'il n'était pas un être humain, à exercer la justice et à ne plus viser son bien-être privé, mais le bien-être public. Voici l'origine de cette présence pour ainsi dire surhumaine qui accompagne toujours la dignité royale et la distingue si profondément de la simple présidence. C'est aussi pourquoi elle doit être héréditaire, c'est-à-dire non élective : en partie pour qu'aucun sujet ne puisse voir dans le roi son égal, en partie pour que le roi ne puisse s'occuper de ses descendants qu'en s'occupant du bien de l'État, lequel bien ne fait qu'un avec le bien de sa famille. »