Le vrai mal : la République jacobine et oligarchique

Par Yves Morel

Le mouvement des Gilets jaunes signe la déchéance représentative du pouvoir politique et, plus gravement, la faillite de nos institutions. Soubresauts violents et résignation contrainte se partagent le cœur des Français et des Gilets jaunes.

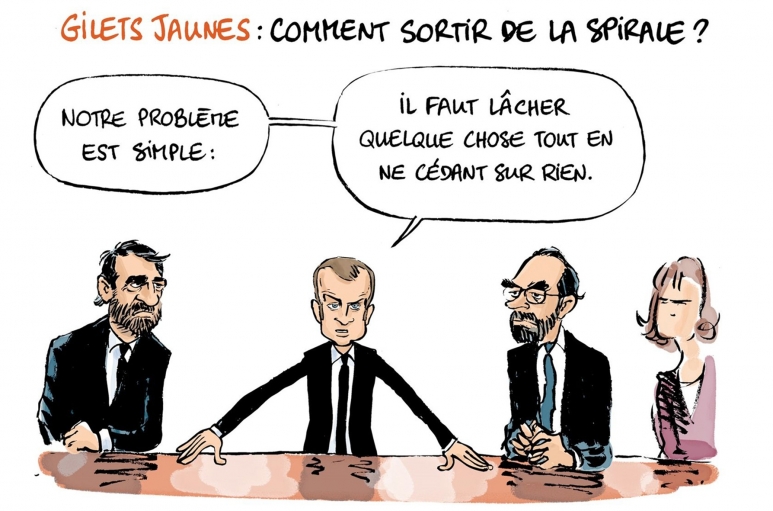

Les actes V, VI, VII, VIII et autres de la mobilisation des Gilets jaunes ont révélé un essoufflement incontestable du mouvement en même temps qu’un certain durcissement. Les annonces du président Macron ont relativement porté. La stratégie gouvernementale est parvenue à diviser le mouvement et à réduire le courant de sympathie dont il jouissait. Beaucoup de gens inclinent à croire que les mesures annoncées sont de peu de poids, n’auront aucune incidence positive réelle, et, de fait, seront annulées par d’autres initiatives gouvernementales, mais ils doutent que la prolongation du mouvement puisse avoir des retombées fastes et que l’exécutif puisse vraiment mettre en œuvre une politique alternative à celle qui a été la sienne jusqu’à présent. Les Français comprennent les Gilets jaunes, dont ils partagent les conditions de vie et les problèmes pécuniaires, mais ils ne croient pas que leur mouvement, prolongé sine die, puisse contribuer à améliorer leur quotidien. Et les Gilets jaunes eux-mêmes baignent dans cet état d’esprit. Devant les caméras, beaucoup d’entre eux, non convaincus par le discours présidentiel du 11 décembre dernier et par les vœux du 31 décembre, et déterminés à persévérer dans leur action, reprochent à Emmanuel Macron de rester muet sur les moyens de financement des mesures sociales qu’il vient d’annoncer et le soupçonnent, à terme, de vouloir “reprendre d’une main ce qu’il a accordé de l’autre”.

Le fatalisme face à l’omnipotence du pouvoir économique et à l’impuissance du politique

Les intéressés n’accordent donc aucune confiance au président de la République quant à l’application des mesures qu’il a énumérées. Et les Français en général partagent cette défiance.

Fort bien. Mais une pleine et exacte compréhension du discrédit qui atteint ainsi le président, le gouvernement et la classe politique, exige l’élucidation de la nature profonde de cette défiance. En quoi consiste exactement cette dernière ? On peut l’entendre comme une accusation tacite contre ce « président des riches », qui applique une politique favorable aux détenteurs de capitaux et défavorable aux travailleurs, aux petits retraités et aux agriculteurs. Mais on peut également l’interpréter comme une absence de confiance en la capacité de l’État à pratiquer une politique qui ne répondrait pas aux exigences des « riches » et serait plus soucieuse des intérêts des salariés et des petits entrepreneurs. La défiance viserait alors surtout l’impuissance de l’État et du gouvernement – et, pour tout dire, l’impuissance du politique – face au pouvoir économique, qui est le vrai pouvoir, celui qui a la faculté d’imposer sa loi et la prévalence de ses intérêts ; et qui se trouve en mesure d’obliger les pouvoirs publics et toute la population à identifier ses intérêts propres à ceux de la nation… et aux intérêts mêmes des travailleurs, dont le sort dépend de la décision des capitalistes d’investir ou de ne pas le faire, de laisser vivre ou de fermer les entreprises, de maintenir l’emploi sur place ou de délocaliser. Ces deux manières de concevoir la défiance à l’égard de la politique économique et sociale de l’exécutif ne s’excluent d’ailleurs pas. Et les propos tenus par les Gilets jaunes eux-mêmes, et par les Français interrogés sur le mouvement et la situation actuelle, montrent que, dans la tête de la plupart des gens, elles vont de pair.

Nos compatriotes inclinent à percevoir le président comme le représentant des maîtres du pouvoir économique, et ne pensent pas que, de toute façon, même s’il le désirait, ou même s’il était remplacé par quelque autre, il puisse mettre en œuvre une politique qui ne satisferait pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Ils sont, au fond, pénétrés de cette conviction fataliste que la politique d’austérité est « la seule politique possible », comme disait Alain Juppé, au temps où il était Premier ministre, en 1995. À cette époque, les Français ne se résignaient pas à ce douloureux principe de réalité, et ils partaient en grève à la moindre annonce de réforme de la SNCF ou du régime des retraites. Puis, vaincus par le découragement et par l’expérience vécue de la dégradation continue de leurs conditions de vie, déçus par les mensonges et palinodies des partis (à commencer par le PS), ils ont accepté ce qu’ils refusaient quelque vingt ans plus tôt : la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF, celle des études secondaires et de l’accès aux études supérieures, etc. Ils ont, certes, montré avec le mouvement des Gilets jaunes les limites de ce qu’ils pouvaient supporter. Mais ils sont néanmoins sans illusion. Et cela explique à la fois la résignation de ceux qui souhaitent un arrêt du mouvement, persuadés de l’inanité de la poursuite de cette action, et la détermination désespérée de ceux qui rechignent à lever le camp, refusant que tout continue comme avant. C’est la révolte de l’impuissance, de tous ceux qui sont écrasés par des forces économiques qui les asservissent, et qui ne voient pas comment s’en délivrer pour améliorer leur sort, et qui croient leurs dirigeants politiques aussi incapables qu’eux-mêmes de changer les choses (les socialistes, en 1981, disaient « changer la vie »), à supposer qu’ils en aient l’intention. Ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, c’est que les Français sont des victimes impuissantes, et qui croient leurs dirigeants eux aussi impuissants. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont infirmer ce jugement. Dernièrement, nous avons vu Ford refuser tout net le sauvetage de son usine de Blanquefort, malgré ses promesses, à la colère de notre ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui ne peut rien faire d’autre que se déclarer « indigné » et « écœuré », c’est-à-dire trépigner d’une rage impuissante. Certes, M. Le Maire, inspecteur des Finances, connaît très bien le monde de l’industrie et du business, et est donc peut-être moins surpris et indigné qu’il ne l’affirme. Mais cette hypothèse confirmerait alors l’idée d’une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique (nonobstant certains accrocs), et cela n’est pas fait pour réconcilier les Français avec leurs représentants et dirigeants.

Nos compatriotes inclinent à percevoir le président comme le représentant des maîtres du pouvoir économique, et ne pensent pas que, de toute façon, même s’il le désirait, ou même s’il était remplacé par quelque autre, il puisse mettre en œuvre une politique qui ne satisferait pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Ils sont, au fond, pénétrés de cette conviction fataliste que la politique d’austérité est « la seule politique possible », comme disait Alain Juppé, au temps où il était Premier ministre, en 1995. À cette époque, les Français ne se résignaient pas à ce douloureux principe de réalité, et ils partaient en grève à la moindre annonce de réforme de la SNCF ou du régime des retraites. Puis, vaincus par le découragement et par l’expérience vécue de la dégradation continue de leurs conditions de vie, déçus par les mensonges et palinodies des partis (à commencer par le PS), ils ont accepté ce qu’ils refusaient quelque vingt ans plus tôt : la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF, celle des études secondaires et de l’accès aux études supérieures, etc. Ils ont, certes, montré avec le mouvement des Gilets jaunes les limites de ce qu’ils pouvaient supporter. Mais ils sont néanmoins sans illusion. Et cela explique à la fois la résignation de ceux qui souhaitent un arrêt du mouvement, persuadés de l’inanité de la poursuite de cette action, et la détermination désespérée de ceux qui rechignent à lever le camp, refusant que tout continue comme avant. C’est la révolte de l’impuissance, de tous ceux qui sont écrasés par des forces économiques qui les asservissent, et qui ne voient pas comment s’en délivrer pour améliorer leur sort, et qui croient leurs dirigeants politiques aussi incapables qu’eux-mêmes de changer les choses (les socialistes, en 1981, disaient « changer la vie »), à supposer qu’ils en aient l’intention. Ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, c’est que les Français sont des victimes impuissantes, et qui croient leurs dirigeants eux aussi impuissants. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont infirmer ce jugement. Dernièrement, nous avons vu Ford refuser tout net le sauvetage de son usine de Blanquefort, malgré ses promesses, à la colère de notre ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui ne peut rien faire d’autre que se déclarer « indigné » et « écœuré », c’est-à-dire trépigner d’une rage impuissante. Certes, M. Le Maire, inspecteur des Finances, connaît très bien le monde de l’industrie et du business, et est donc peut-être moins surpris et indigné qu’il ne l’affirme. Mais cette hypothèse confirmerait alors l’idée d’une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique (nonobstant certains accrocs), et cela n’est pas fait pour réconcilier les Français avec leurs représentants et dirigeants.

La nocive illusion référendaire

Nos compatriotes sont si mécontents de ces derniers qu’ils demandent l’institution d’un référendum d’initiative citoyenne. Ce référendum pourra être législatif (un citoyen ou un groupe propose une loi, soumise au vote national en cas d’approbation préalable par 700 000 signataires), abrogatoire (suivant les mêmes conditions, pour faire abroger une loi), constituant (pour proposer une modification constitutionnelle) ou révocatoire (visant à démettre tout élu de son mandat).

Ce type de référendum irait beaucoup plus loin que ceux, de nature comparable, existant en d’autres pays, où ils restent encadrés par de strictes conditions d’application. Les partis « extrêmes » (RN, LFI) s’y montrent favorables, ceux « de gouvernement » (LREM, LR, PS) ne le sont guère. Mais, de toute façon, on se demande à quoi cela avancerait. Les grands problèmes demeureraient dans toute leur acuité, et leurs solutions, quelles qu’elles fussent, impliqueraient des sacrifices dont le refus par une majorité d’électeurs se révélerait une source de paralysie et d’enlisement. M. Macron envisage une grande consultation nationale sous les deux formes de cahiers de doléances et de plateformes en ligne, destinés à recueillir les attentes des Français dans tous les domaines. L’idée est nocive : l’exemple des cahiers de doléances de 1789 montre que le pouvoir recourt à ce type de consultation quand il a échoué dans tous ses essais de réforme, qu’il ne sait plus que faire, qu’il se sent acculé au point de s’en remettre à l’expression des desiderata de ses administrés. Et alors ? Soit cela n’avance à rien, soit c’est la porte ouverte à l’irruption des revendications les plus disparates, les plus contradictoires et les plus irréalistes. De là à penser qu’une révolution (avec toutes ses convulsions et ses misères) puisse se produire, comme en 1789, il y a peut-être un pas, mais plus court qu’on pourrait le croire. Un pouvoir qui demande leurs doléances à ses administrés est un pouvoir qui abdique parce qu’il ne se sent plus maître de la situation, ne sait plus gouverner, et sent vaciller son autorité. Tel est le cas de notre pouvoir actuel, coincé entre ce qu’il estime sans doute être « la seule politique possible » (mondialiste, européenne et néolibérale) et la nécessité que Macron reconnaît, depuis les derniers événements de « prendre le pouls de la France », sans conviction, sans savoir où il va, et en essayant de faire baisser la température par des mesures économiques auxquelles il ne croit pas, qu’au fond il réprouve, et qui, de toute façon, ne résoudront rien… si elles n’ont pas un effet délétère.

Un pouvoir qui a perdu toute légitimité représentative

À l’évidence, un tel pouvoir ne peut plus prétendre représenter la nation. Souvenons-nous, d’ailleurs, que M. Macron n’est que l’élu des deux tiers de 43% d’électeurs inscrits, autrement dit d’une très étroite minorité. L’affaire des Gilets jaunes aura aggravé ce déficit de légitimité. Il est d’ailleurs inquiétant de songer à la possible influence de ce mouvement sur notre vie politique. À quoi ressemblerait une république des Gilets jaunes ? À une sorte d’anarchie, sans dirigeants, sans hiérarchie, sans représentants élus. Quelle peut être l’influence des Gilets jaunes sur les élections ? Une phénoménale abstention, ou des listes ou candidatures individuelles de Gilets jaunes absolument dissonantes. Cela promet.

À l’évidence, un tel pouvoir ne peut plus prétendre représenter la nation. Souvenons-nous, d’ailleurs, que M. Macron n’est que l’élu des deux tiers de 43% d’électeurs inscrits, autrement dit d’une très étroite minorité. L’affaire des Gilets jaunes aura aggravé ce déficit de légitimité. Il est d’ailleurs inquiétant de songer à la possible influence de ce mouvement sur notre vie politique. À quoi ressemblerait une république des Gilets jaunes ? À une sorte d’anarchie, sans dirigeants, sans hiérarchie, sans représentants élus. Quelle peut être l’influence des Gilets jaunes sur les élections ? Une phénoménale abstention, ou des listes ou candidatures individuelles de Gilets jaunes absolument dissonantes. Cela promet.

En définitive, ce mouvement aura surtout fait apparaître en pleine lumière, mais en filigrane, l’inanité, l’épuisement et la faillite finale de notre République d’inspiration jacobine. Il conviendrait de voir là l’occasion d’une refondation de notre modèle politique. ■

À peine Macron a-t-il annoncé, dans son discours de fin d’année, l’ouverture d’un « grand débat national » cadré par une Lettre aux Français à paraître au milieu de ce mois, que le collectif des Gilets jaunes, La France en colère, lui écrit une lettre ouverte, datée du 3 janvier, destinée à expliquer que non seulement son propos ne les a en rien convaincus, mais qu’ils restent plus que jamais déterminés à poursuivre leur action, persuadés qu’ils sont de sa légitimité, nonobstant les sondages. Ce fléchissement, d’ailleurs, quoique important, est relatif, puisque les Gilets jaunes peuvent encore compter sur 55% d’approbations, selon un sondage tout récent (4 janvier) d’Odoxa Dentsu consulting. Sous la plume de Priscilla Ludovsky, Éric Drouet et Maxime Nicolle, le collectif accuse le pouvoir de chercher à endormir les Français, et affirme sa résolution de relancer le mouvement, prévoyant la possible transformation en « haine » de la « colère » populaire, au cas où le président persisterait à ignorer leurs revendications. Et de relancer, dans la foulée, l’exigence de la tenue du fameux référendum d’initiative citoyenne, dont nous avons dit, plus haut, ce que nous en pensions.

À peine Macron a-t-il annoncé, dans son discours de fin d’année, l’ouverture d’un « grand débat national » cadré par une Lettre aux Français à paraître au milieu de ce mois, que le collectif des Gilets jaunes, La France en colère, lui écrit une lettre ouverte, datée du 3 janvier, destinée à expliquer que non seulement son propos ne les a en rien convaincus, mais qu’ils restent plus que jamais déterminés à poursuivre leur action, persuadés qu’ils sont de sa légitimité, nonobstant les sondages. Ce fléchissement, d’ailleurs, quoique important, est relatif, puisque les Gilets jaunes peuvent encore compter sur 55% d’approbations, selon un sondage tout récent (4 janvier) d’Odoxa Dentsu consulting. Sous la plume de Priscilla Ludovsky, Éric Drouet et Maxime Nicolle, le collectif accuse le pouvoir de chercher à endormir les Français, et affirme sa résolution de relancer le mouvement, prévoyant la possible transformation en « haine » de la « colère » populaire, au cas où le président persisterait à ignorer leurs revendications. Et de relancer, dans la foulée, l’exigence de la tenue du fameux référendum d’initiative citoyenne, dont nous avons dit, plus haut, ce que nous en pensions.

10h22 ce matin à ma montre.

10h22 ce matin à ma montre.

Aujourd’hui, ironie de l’Histoire, voilà que les Etats-Unis, par la bouche de leur erratique président, semblent remettre en cause leur propre appartenance à l’Otan. Cette organisation, ce sont les Etats-Unis plus vingt-huit autres Etats membres. Les arguments comptables de M. Trump sont parfois contestables mais, finalement, il est exact que ce sont bien les Etats-Unis qui financent l’Otan pour l’essentiel (25% du budget de l’organisation et jusqu’à 70% de ses dépenses d’intervention). Arguant de cet état de fait, M. Trump vient donc d’évoquer la possibilité d’un retrait pur et simple si les autres membres ne se décident pas à payer davantage. Cela aurait pour première conséquence de laisser les Européens en tête-à-tête avec la Russie de M. Poutine : inutile de préciser que cette perspective ne déclenche pas de ce côté-ci de l’Atlantique les habituelles moqueries médiatiques à l’encontre du président américain. Il s’agirait en fait d’un véritable séisme géopolitique résultant de la simple mise à nu de la vérité : il n’existe pas de défense européenne, l’Union ayant toujours été incapable de sortir de sa matrice commerciale et financière. Plus de « parapluie nucléaire » américain donc, sauf pour la France et la Grande-Bretagne.

Aujourd’hui, ironie de l’Histoire, voilà que les Etats-Unis, par la bouche de leur erratique président, semblent remettre en cause leur propre appartenance à l’Otan. Cette organisation, ce sont les Etats-Unis plus vingt-huit autres Etats membres. Les arguments comptables de M. Trump sont parfois contestables mais, finalement, il est exact que ce sont bien les Etats-Unis qui financent l’Otan pour l’essentiel (25% du budget de l’organisation et jusqu’à 70% de ses dépenses d’intervention). Arguant de cet état de fait, M. Trump vient donc d’évoquer la possibilité d’un retrait pur et simple si les autres membres ne se décident pas à payer davantage. Cela aurait pour première conséquence de laisser les Européens en tête-à-tête avec la Russie de M. Poutine : inutile de préciser que cette perspective ne déclenche pas de ce côté-ci de l’Atlantique les habituelles moqueries médiatiques à l’encontre du président américain. Il s’agirait en fait d’un véritable séisme géopolitique résultant de la simple mise à nu de la vérité : il n’existe pas de défense européenne, l’Union ayant toujours été incapable de sortir de sa matrice commerciale et financière. Plus de « parapluie nucléaire » américain donc, sauf pour la France et la Grande-Bretagne. Il faut toutefois comprendre que cet éventuel retrait américain, ou pas, de l’Otan est l’option basse et qu’existe aussi une option haute car, avec M. Trump, les choses ne sont pas aussi simples que peuvent le penser les simplistes commentateurs de la presse française. En réalité, en bon manager, M. Trump menace un peu pour peut-être obtenir encore plus : il vient en effet d’annoncer également son intention de relancer la fameuse « guerre des étoiles », cette idée de feu M. Reagan,

Il faut toutefois comprendre que cet éventuel retrait américain, ou pas, de l’Otan est l’option basse et qu’existe aussi une option haute car, avec M. Trump, les choses ne sont pas aussi simples que peuvent le penser les simplistes commentateurs de la presse française. En réalité, en bon manager, M. Trump menace un peu pour peut-être obtenir encore plus : il vient en effet d’annoncer également son intention de relancer la fameuse « guerre des étoiles », cette idée de feu M. Reagan,  La voie est étroite et c’est au pouvoir politique qu’est dévolue la tâche essentielle de conjuguer au mieux alliances et souveraineté. Pour l’instant, l’Allemagne reste l’horizon indépassable de l’Elysée. M. Macron retrouvera ainsi Mme Merkel à Aix-la-Chapelle, demain, 22 janvier, pour la signature conjointe d’un nouveau traité franco-allemand, cinquante-six ans après celui de l’É

La voie est étroite et c’est au pouvoir politique qu’est dévolue la tâche essentielle de conjuguer au mieux alliances et souveraineté. Pour l’instant, l’Allemagne reste l’horizon indépassable de l’Elysée. M. Macron retrouvera ainsi Mme Merkel à Aix-la-Chapelle, demain, 22 janvier, pour la signature conjointe d’un nouveau traité franco-allemand, cinquante-six ans après celui de l’É

Il y a, d'ailleurs, dans Allemagne année zéro tout un discours sur le retournement des valeurs induit par le conflit : les chefs de famille sont des parasites inutiles, malades ou confinés dans leur maison et la nostalgie de ce qu'ils ont été ; les jeunes filles sont contraintes d'émoustiller les occupants alliés dans les dancings pour gagner quelques cigarettes, les bons soldats, qui se sont battus jusqu'au bout pour leur pays sont obligés de se terrer en craignant d'être arrêtés par la police...

Il y a, d'ailleurs, dans Allemagne année zéro tout un discours sur le retournement des valeurs induit par le conflit : les chefs de famille sont des parasites inutiles, malades ou confinés dans leur maison et la nostalgie de ce qu'ils ont été ; les jeunes filles sont contraintes d'émoustiller les occupants alliés dans les dancings pour gagner quelques cigarettes, les bons soldats, qui se sont battus jusqu'au bout pour leur pays sont obligés de se terrer en craignant d'être arrêtés par la police... Et lorsque Edmund, ayant finalement accompli ce que ces adultes/références avaient commandé, et devant la perception de son crime se rend compte de l'horreur et veut retrouver son âge, il est, presque symboliquement, exclu de la bande des gamins avec qui il voudrait jouer au football.

Et lorsque Edmund, ayant finalement accompli ce que ces adultes/références avaient commandé, et devant la perception de son crime se rend compte de l'horreur et veut retrouver son âge, il est, presque symboliquement, exclu de la bande des gamins avec qui il voudrait jouer au football. Roberto Rossellini filme précisément l'éclatement d'un monde dans les longues séquences sur Berlin dévasté. Voilà ce qu'il a écrit : La ville était déserte, le gris du ciel coulait dans les rues et, à hauteur d'homme, on dominait les toits du regard ; pour retrouver les rues sous les décombres, on avait déblayé et entassé les gravats ; dans les fêlures de l'asphalte, l'herbe commençait à pousser ; le silence régnait, chaque bruit en était le contrepoint et le soulignait davantage ; un mur solide au travers duquel il fallait passer était constituer par l'odeur douceâtre de matières organiques corrompues ; on flottait sur Berlin. Peut-on mieux décrire à la fois la forme des images et le fond du film ?

Roberto Rossellini filme précisément l'éclatement d'un monde dans les longues séquences sur Berlin dévasté. Voilà ce qu'il a écrit : La ville était déserte, le gris du ciel coulait dans les rues et, à hauteur d'homme, on dominait les toits du regard ; pour retrouver les rues sous les décombres, on avait déblayé et entassé les gravats ; dans les fêlures de l'asphalte, l'herbe commençait à pousser ; le silence régnait, chaque bruit en était le contrepoint et le soulignait davantage ; un mur solide au travers duquel il fallait passer était constituer par l'odeur douceâtre de matières organiques corrompues ; on flottait sur Berlin. Peut-on mieux décrire à la fois la forme des images et le fond du film ?

Sa tribune publiée le 9 octobre dans le Figaro appelant « à rétablir la constitution dans la perspective tracée par de Gaulle », qui avait songé un temps à rétablir la monarchie, avait été saluée par les constitutionnalistes. Alors que la France est plongée dans une grave crise institutionnelle et sociale, avec le mouvement des gilets jaunes « qui cristallise toutes les fractures de notre société », le prince Jean d’Orléans pose les fondations d’un projet dont il dessine avec précaution les contours tout en gardant la hauteur que lui imposent son héritage et sa future charge, si le destin devait l’appeler un jour à ceindre la couronne de France.

Sa tribune publiée le 9 octobre dans le Figaro appelant « à rétablir la constitution dans la perspective tracée par de Gaulle », qui avait songé un temps à rétablir la monarchie, avait été saluée par les constitutionnalistes. Alors que la France est plongée dans une grave crise institutionnelle et sociale, avec le mouvement des gilets jaunes « qui cristallise toutes les fractures de notre société », le prince Jean d’Orléans pose les fondations d’un projet dont il dessine avec précaution les contours tout en gardant la hauteur que lui imposent son héritage et sa future charge, si le destin devait l’appeler un jour à ceindre la couronne de France.  Drapé dans l’héritage capétien de Saint-Louis, ce père de 5 enfants a déjà tracé les lignes d’un début de programme, à travers un livre-entretien paru en 2004, intitulé Jean de France, un prince français, évoquant tous les sujets dans lesquels il est investi tels que l’éducation, la justice, la foi, la culture, l’économie, la politique étrangère, la défense nationale ou encore celui des institutions.

Drapé dans l’héritage capétien de Saint-Louis, ce père de 5 enfants a déjà tracé les lignes d’un début de programme, à travers un livre-entretien paru en 2004, intitulé Jean de France, un prince français, évoquant tous les sujets dans lesquels il est investi tels que l’éducation, la justice, la foi, la culture, l’économie, la politique étrangère, la défense nationale ou encore celui des institutions.

Des articles, à la fin des années quarante, sur celui que Sainte-Beuve appelait « notre Homère », salués à ce point par Maurras, alors prisonnier, que celui-ci lui demande de les récrire en vue d'un livre - la lettre de 1950 du prisonnier de Clairvaux servira de préface à ce La Fontaine politique qui ne sortira qu'en 1981, avant un autre livre, moins épais, La Fontaine. Les « Fables » ou la langue des dieux, en 1995 : Boutang et La Fontaine ne se sont jamais quittés.

Des articles, à la fin des années quarante, sur celui que Sainte-Beuve appelait « notre Homère », salués à ce point par Maurras, alors prisonnier, que celui-ci lui demande de les récrire en vue d'un livre - la lettre de 1950 du prisonnier de Clairvaux servira de préface à ce La Fontaine politique qui ne sortira qu'en 1981, avant un autre livre, moins épais, La Fontaine. Les « Fables » ou la langue des dieux, en 1995 : Boutang et La Fontaine ne se sont jamais quittés. Avec La Fontaine politique, nous entrons dans un registre, encore jamais étudié avant Boutang, celui de la jonction de la poésie et de la politique à partir de La Fontaine - qui n'est pas l'étude biographique des rapports de La Fontaine avec le pouvoir royal. Le premier enseignement, des multiples que contient l'ouvrage, est que restauration du politique et restauration du langage vont de pair, puisque le langage assure le lien entre les membres d'une communauté : « Comme au spirituel pur, celui de la transcendance, la charité commande tout ainsi au spirituel politique, le juste parler, la parole vivante sont toute la morale et le corps même des autres biens. » Il existe donc bien un spirituel politique, fondant le juste sens d'un politique d'abord que les fables illustrent à leur manière, essentielle. Car la restauration de l'intégrité de la langue, en cela véritable restauration nationale, est le préalable de la restauration politique à la condition, toutefois, de reposer sur la langue des dieux que parlent les Fables, depuis toujours, et non cette langue des hommes, qui est celle, post-cartésienne, de l'ère démocratique. Langue des dieux qu'ils parlent, suprême paradoxe de l'analogie, à travers des animaux qui livrent, dans les fables, pour l'homme, le secret de ces universaux fantastiques, de ces genere fantastici, ces « "généralités" sans abstraction », qui sont l'expression d'un universel analogique pré-rationnel. Sont-ce eux que l'enfant expérimente dans son besoin de nommer, cette connaissance préscientifique des formes ou des essences ? Au contraire, moderne, Descartes l'est, ou plutôt la modernité est cartésienne, en tant qu'il est le premier à tourner le dos à l'homme et à l'histoire par « sa réduction de l'homme, (et de l'histoire par là même annulée) au discours de "l'âge de l'homme': » Et Boutang d'ajouter : « Descartes abandonne tout le territoire de l'imagination à la machine, et avec l'imagination le monde effectivement réel de la vie ».

Avec La Fontaine politique, nous entrons dans un registre, encore jamais étudié avant Boutang, celui de la jonction de la poésie et de la politique à partir de La Fontaine - qui n'est pas l'étude biographique des rapports de La Fontaine avec le pouvoir royal. Le premier enseignement, des multiples que contient l'ouvrage, est que restauration du politique et restauration du langage vont de pair, puisque le langage assure le lien entre les membres d'une communauté : « Comme au spirituel pur, celui de la transcendance, la charité commande tout ainsi au spirituel politique, le juste parler, la parole vivante sont toute la morale et le corps même des autres biens. » Il existe donc bien un spirituel politique, fondant le juste sens d'un politique d'abord que les fables illustrent à leur manière, essentielle. Car la restauration de l'intégrité de la langue, en cela véritable restauration nationale, est le préalable de la restauration politique à la condition, toutefois, de reposer sur la langue des dieux que parlent les Fables, depuis toujours, et non cette langue des hommes, qui est celle, post-cartésienne, de l'ère démocratique. Langue des dieux qu'ils parlent, suprême paradoxe de l'analogie, à travers des animaux qui livrent, dans les fables, pour l'homme, le secret de ces universaux fantastiques, de ces genere fantastici, ces « "généralités" sans abstraction », qui sont l'expression d'un universel analogique pré-rationnel. Sont-ce eux que l'enfant expérimente dans son besoin de nommer, cette connaissance préscientifique des formes ou des essences ? Au contraire, moderne, Descartes l'est, ou plutôt la modernité est cartésienne, en tant qu'il est le premier à tourner le dos à l'homme et à l'histoire par « sa réduction de l'homme, (et de l'histoire par là même annulée) au discours de "l'âge de l'homme': » Et Boutang d'ajouter : « Descartes abandonne tout le territoire de l'imagination à la machine, et avec l'imagination le monde effectivement réel de la vie ». Cette édition est non seulement bienvenue - et nous ne pouvons que saluer le courage des éditions Les Provinciales qui republient, un à un, les textes essentiels de Boutang -, elle forme également un beau livre, dont la conception fait penser à l'édition de la traduction du Banquet de Platon par le même Boutang, chez Hermann, accompagnée de dessins de Maria Elena Vieira da Silva. L'édition présente est illustrée de trente-six animaux à l'encre de Chine de Gérard Breuil. De la belle ouvrage, pour les yeux et l'esprit.

Cette édition est non seulement bienvenue - et nous ne pouvons que saluer le courage des éditions Les Provinciales qui republient, un à un, les textes essentiels de Boutang -, elle forme également un beau livre, dont la conception fait penser à l'édition de la traduction du Banquet de Platon par le même Boutang, chez Hermann, accompagnée de dessins de Maria Elena Vieira da Silva. L'édition présente est illustrée de trente-six animaux à l'encre de Chine de Gérard Breuil. De la belle ouvrage, pour les yeux et l'esprit.

C'est raté, et même le jeune public qui remplissait la salle semblait davantage intéressé par ses paquets de bonbons et de pop-corn, si je me réfère au bruit qui couvrait les voix trop basses des actrices.

C'est raté, et même le jeune public qui remplissait la salle semblait davantage intéressé par ses paquets de bonbons et de pop-corn, si je me réfère au bruit qui couvrait les voix trop basses des actrices.

Et le président « présiderait » en majesté jupitérienne par la haute dignité de son intelligence –, ça, c’était pour le peuple français –, et, en même temps, en simplicité par son ouverture compréhensive à la vie d’aujourd’hui qui se doit d’accepter presque tout et de jouer le jeu de la vulgarité, s’il le faut jusqu’à la trivialité, avec cette idée qu’on ne perd rien à se mettre au niveau de la voyoucratie à la mode – et ça, c’était pour tous les bobos – dont les Macron font partie à leur manière – et les gars des banlieues qu’on se flattait de séduire.

Et le président « présiderait » en majesté jupitérienne par la haute dignité de son intelligence –, ça, c’était pour le peuple français –, et, en même temps, en simplicité par son ouverture compréhensive à la vie d’aujourd’hui qui se doit d’accepter presque tout et de jouer le jeu de la vulgarité, s’il le faut jusqu’à la trivialité, avec cette idée qu’on ne perd rien à se mettre au niveau de la voyoucratie à la mode – et ça, c’était pour tous les bobos – dont les Macron font partie à leur manière – et les gars des banlieues qu’on se flattait de séduire. Les Français demandent à vivre. On les en empêche au nom de vastes considérations dont ils n’ont strictement rien à faire. L’abîme qui se creuse entre les gouvernants et ce qu’il est convenu d’appeler le peuple, est tel que la crise devient naturellement institutionnelle. « Macron, démission ! » n’est pas seulement un cri jeté en l’air. S’il faut déplorer comme tous les honnêtes gens les destructions inutiles qui sont essentiellement le fait de casseurs qu’on laisse faire depuis des décennies, il est en revanche dans les manifestations des actes et des slogans qui signifient clairement le rejet d’un État et de gouvernants qui méprisent la France et les Français. « C’est à la République qu’on s’en prend », reprennent en chœur les Castaner, les Griveaux et autres qui n’ont cessé d’insulter des Français pacifiques en les traitant de voyous. Juste retour des choses. Et d’ailleurs la légitimité de tout ce personnel, d’où vient-elle ? Historiquement, de têtes coupées, mises au bout d’une pique. N’est-ce pas ? Et ils en sont fiers ! Et ils le revendiquent ! Alors ?

Les Français demandent à vivre. On les en empêche au nom de vastes considérations dont ils n’ont strictement rien à faire. L’abîme qui se creuse entre les gouvernants et ce qu’il est convenu d’appeler le peuple, est tel que la crise devient naturellement institutionnelle. « Macron, démission ! » n’est pas seulement un cri jeté en l’air. S’il faut déplorer comme tous les honnêtes gens les destructions inutiles qui sont essentiellement le fait de casseurs qu’on laisse faire depuis des décennies, il est en revanche dans les manifestations des actes et des slogans qui signifient clairement le rejet d’un État et de gouvernants qui méprisent la France et les Français. « C’est à la République qu’on s’en prend », reprennent en chœur les Castaner, les Griveaux et autres qui n’ont cessé d’insulter des Français pacifiques en les traitant de voyous. Juste retour des choses. Et d’ailleurs la légitimité de tout ce personnel, d’où vient-elle ? Historiquement, de têtes coupées, mises au bout d’une pique. N’est-ce pas ? Et ils en sont fiers ! Et ils le revendiquent ! Alors ?