Ce jour est d’action pour votre élu. Il a un devoir à remplir, une mémoire à faire revivre : celle d’un écrivain aussi célèbre par la maîtrise de son verbe que par les tempêtes de sa vie publique.

Comment capter quelques reflets d’un si grand art ?

Comment évoquer sans trouble cette carrière pathétique ?

Qu’attendez-vous de moi ? Sinon qu’ayant vécu, par tradition et par goût, loin des partis, et tant soit peu pratiqué cette sorte d’histoire qui, sans s’arrêter à ce qui divise, poursuit sa marche vers ce qui rassemble, j’aborde ma haute et redoutable tâche sans forfanterie et dans la sérénité.

La sérénité, Messieurs, c’en doit être ici le temple !

Ses murs abritent, comme un feu sacré, la continuité de la civilisation française. Le seuil en est ouvert à toutes les idées, mais elles ne doivent le franchir que sous une tunique de lin.

Si Charles Maurras n’avait tenu dans sa main une plume d’or, ce n’est point le seul polémiste que vous eussiez choisi, mais il était un haut écrivain et c’est celui-là que vous avez appelé à siéger parmi vous.

Vous savez quel était, de son côté, son éloignement des honneurs. Le seul auquel il se soit attaché fut celui d’être des vôtres. Il a aimé l’Académie française, non seulement dans son origine, mais dans le prestige continu de sa mission.

Cependant, en dehors des ouvrages de jeunesse qui se relient aux autres par une logique intérieure, presque tous ses livres ont un objet politique. On ne soulignera jamais assez que la matière en est principalement fournie par les articles donnés aux revues et à la presse quotidienne. La plus grande part de son œuvre et de son temps relève du journalisme.

De tout son cœur, il a soutenu cette branche de nos lettres dont l’importance n’a cessé de s’accroître au XIXème et au XXème siècle. Et il compte parmi ceux qui ont prouvé et continuent d’affirmer ici qu’un tel genre littéraire, grandi dans les tourmentes politiques, a de quoi s’égaler aux talents les plus affirmés.

De telle sorte que cet implacable adversaire de la Révolution française lui doit, au moins, une chose issue d’elle : sa profession !

Il n’a donc pas construit son système dans la retraite, à la manière de Descartes ou de Spinoza, mais il l’a martelé sur l’enclume de la discussion.

Ainsi jetées dans la mêlée, tantôt en ordre dispersé, tantôt resserrées en des formules rapides, qui n’ont leur plein sens que par les développements qu’elles rappellent, ses idées n’en forment pas moins un corps de doctrine tel qu’on ne peut ni l’adopter, ni le combattre sans s’imposer — comme l’a dit, au milieu de vous, M. Jules Romains — l’ascétisme de pensée qui a veillé à sa construction.

Et pourtant, au point de départ, se sont affrontés beaucoup de possibles et beaucoup de contraires.

« Pourquoi fais-tu cela ou ne le fais-tu pas ? »

Question que s’est posée, à vingt ans, le jeune Maurras qui ajoute : « Cela n’aurait pas fait difficulté pour nos parents. Leur vie se tenait ordonnée et claire. »

La lutte dans laquelle il va s’acharner contre les autres, il la livre d’abord à lui-même, étouffant ces effluves de romantisme qui baignent sa génération inquiète — et cela, grâce à l’autorité de son horizon natal, étendu à l’Hellade, et à la clarté de ses premières années.

Notre histoire littéraire offre peu de contrastes aussi saisissants que l’enfance de Charles Maurras et celle de Chateaubriand. C’est la clé de leur opposition d’esprit.

Votre pensée m’a déjà précédé, Messieurs, dans cette sombre galerie de Combourg, où M. de Chateaubriand, le père, devant la muette contemplation de sa femme et de ses enfants, faisait retentir ses pas. La crainte révérencielle, une interprétation tragique de la vie, favorisée par le poids des murailles, les hallucinations de la forêt, la houle impitoyable de l’Océan. Voilà les inspirations de René !

Puis, écoutons Charles Maurras :

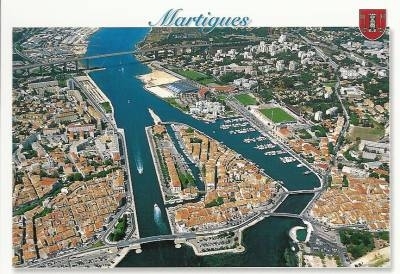

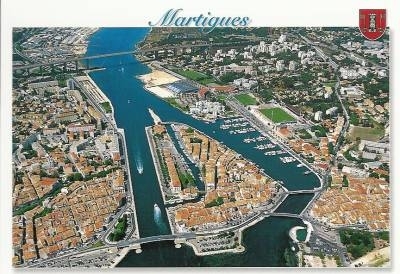

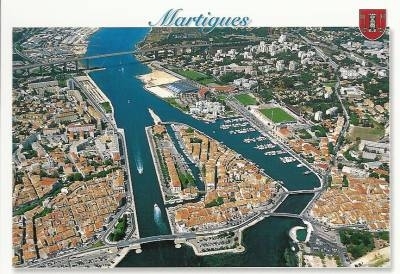

« S’il m’était offert, écrit-il, de revivre l’une de mes heures passées, je n’hésiterais pas à choisir ma petite enfance. Un mot dira tout, mes yeux s’ouvrent et le monde visible verse, en se révélant, je ne sais quelle fête de surprise enchantée... Mon père me prenait par la main : — Allons, viens, disait-il, nous sommes des hommes ! ... — ... Il me faisait sauter et rire. Tels ont été mes premiers pas dans les jardins et dans les vergers de Martigues, grâce, à l’humeur ingénieuse et gaie que me montrait mon père.

« De condition modeste et de profession sédentaire, il formait un type accompli de petit fonctionnaire, très appliqué à des devoirs que l’amour du bien public ennoblit, mais non moins passionné pour les livres, les arts et tous les autres délassements de l’esprit. »

Charles devait le perdre dès sa sixième année.

Il demeurait sous l’égide de sa mère, elle aussi, délicate et tendre, mais dont la volonté se faisait sentir davantage ne fût-ce que par l’obligation d’accoutumer ses fils à la modeste économie du foyer où elle maintenait, grâce à de sages efforts, une atmosphère d’indépendance.

Avec un accent aussi direct, aussi personnel que celui de père et mère, la Provence agissait sur sa très vive sensibilité.

C’est Martigues, au bord de l’étang de Berre, avec ses collines nues, ses champs de pierres plantés d’oliviers, auxquels s’adresse cette invocation :

« Petit arbre nerveux et pâle, vous n’interrompez d’aucun dissentiment la courbe déliée des collines de nos pays. Non, vous faites corps avec elles. Sans vous presser l’un l’autre, sensibles rameaux, vous aimez vous toucher en rendant un son qui ressemble aux discours de la mer.

« Le paysage, dit-il ailleurs, a des formes calmes, précises, pourtant passionnées. Nos bâtiments couleur d’or roux, aiment à montrer leur dédain du soleil et du vent. Beaucoup s’opposent, seuls et nus sur une éminence, au ciel dur ; les autres se contentent de l’ombre aérienne, spirituelle, abstraite de l’unique cyprès, planté sur le flanc de la maison et qui, bien orienté, dessine l’aiguille du cadran solaire. »

On peut déjà reconnaître chez Maurras, dans la contemplation de ce décor, son penchant pour les idées claires, les situations nettes et même tranchées. Il y trouve aussi son goût de la règle et de la cadence :

« Jamais les défilés de la nuit et du jour ne me sont apparus dans un ordre si beau. »

Après avoir montré que, devant la petite maison parfaitement orientée, le soleil, dans son majestueux arc de cercle, donne une idée des règles du monde, Maurras salue la nuit méditerranéenne :

« Ainsi, sous la tenture de cet air sombre, la campagne se soulevait avec moi : je la sentais monter comme si elle n’eût rien été que la suite de mon regard... Cette large nuit de printemps dut remuer quelques-unes des semences de poésie dont rien ne m’a plus délivré, probablement versa-t-elle un peu de raison... Le soleil est là-haut que nous ne créons pas, ni ses sœurs les étoiles. C’est à nous de régler au céleste cadran, comme au pas de nos idées-mères, la démarche de notre cœur et de notre corps ! Nous ne possédons qu’à la condition d’acquérir la notion de nos dépendances pour conserver un sens de la disproportion des distances de l’univers.

« Si, en présence de ce vaste éloignement, il nous était permis de nous contenter de nous-mêmes, ne serions-nous pas nos premières dupes ? Rien ne contente et ne rassasie que le ciel ! »

C’est dans ces dispositions, éminemment favorables, que ce fils de la petite cité gréco-romaine est allé recevoir au collège d’Aix, selon les bonnes règles, le bienfait des humanités. Il a parlé en connaisseur de ses excellents maîtres, au premier rang desquels il n’a cessé de vénérer le grand humaniste chrétien que fut Mgr Penon.

Nous avons eu sous les yeux, remis par ce prélat à l’un de ses derniers élèves, l’archiprêtre Léon Côte, un cahier d’une juvénile écriture, qui ne laisse point prévoir les mystérieux hiéroglyphes des manuscrits fameux, et qui, pourtant, est signé Charles Maurras, à l’âge de seize ans.

Rencontré au hasard, voici le commentaire d’une fable de La Fontaine : Le chat, la belette et le petit lapin. Et le jeune élève d’écrire : « La question sociale, l’origine de la propriété, tels sont les graves problèmes soulevés dans cette fable. Et l’on traite le genre de frivolités ! »

Voilà quelles étaient déjà ses préoccupations.

La surdité complète dont il fut atteint, avant même cette époque, lui fit traverser une double détresse. Il se sentit comme séparé de son corps, et la vocation de la mer, dont il avait rêvé, lui fut à jamais interdite.

Ce sera vraiment la poésie, la musique intérieure, qui lui apportera son plein réconfort. Il a dit :

« J’ai gardé la poésie comme une prière qui empêche mon âme de se dessécher. »

Mais, bientôt, un autre choc se produisit, et celui-là dans son âme. Il perdait la foi de son premier âge. La privation du secours spirituel, assez fièrement cachée, ne cessera, dès lors, de le hanter silencieusement.

Nous le retrouvons à Paris où il aborde, par le journal, l’activité, qu’il ne quittera plus jamais. Lui-même a évoqué le tourbillon d’anarchie intellectuelle où sa génération s’agitait et dans lequel il se précipita.

Alors, il sent que va lui échapper cette concentration d’esprit — le seul bien qui lui reste — et qu’il tient de ses humanités et de ses contemplations méditerranéennes. Il n’admet pas sa défaite. Il a besoin d’attaquer quelque chose ou quelqu’un. Découvrant que le romantisme a failli l’entraîner, c’est à lui qu’il s’en prend. Il le charge de tous ses maux. Et cette bataille littéraire sera le prologue de sa politique.

Le voilà aux prises avec le fantôme de Chateaubriand !

Il l’accuse d’avoir renversé toutes les positions intellectuelles des lettres françaises. Et, pour mieux l’atteindre, il drape ses invectives dans une magnificence digne des périodes de l’autre :

« Race de naufrageurs et de faiseurs d’épaves, oiseau rapace et solitaire, amateur de charniers, Chateaubriand n’a jamais cherché, dans la mort et dans le passé, le transmissible, le fécond, le traditionnel, l’éternel ; mais le passé comme passé et la mort comme mort furent ses uniques plaisirs. À la cour, dans les camps, dans les charges publiques comme dans ses livres, il est lui, et il n’est que lui, ermite de Combourg, solitaire de la Floride. Il se soumettait l’univers. »

Il y a dans cette éloquence furieuse, le tracé, en lettres de feu, d’une attitude que Chateaubriand ne se fût peut-être pas déplu à reconnaître. Mais il aurait pu justement se plaindre qu’on eût oublié quelques services éclatants, rendus au gouvernement de la Restauration et aussi l’hommage porté dans l’exil au vieux Charles X et au petit duc de Bordeaux.

Laissons un instant, face à face, ces deux illustres tenants de la monarchie. Et demandons-nous, par rapport à elle, ce qui les rapproche et ce qui les oppose.

Et d’abord, on ne saurait voir en eux des serviteurs faciles, mais ils n’ont jamais accepté d’un autre régime aucune compromission, toujours prompts à offrir leur vie à leur cause et à lui sacrifier les honneurs et les biens. Chacun d’eux est mort pauvre et solitaire, fier, ombrageux et fidèle.

Seulement le gentilhomme breton a monté, près de la monarchie, une sorte de garde funèbre, tandis que le petit bourgeois de Provence en a ranimé la flamme dans l’histoire.

Venons au grand débat qui opposait le vivant au mort : le Romantisme !

Maurras n’attaque pas la sensibilité, le mal du siècle, à la manière de ces gens qui, n’ayant jamais péché, ignorent la faiblesse humaine, ou de ces bien portants qui, jetant un regard froid sur les malades, se bornent à leur dire : « Portez-vous mieux ! »

Il a participé à leur inquiétude. Sur son front a passé le vent de leur détresse. Il ne propose pas à la littérature de s’enfermer, du jour au lendemain, ni jamais, dans le genre didactique.

Ce qui l’irrite, c’est le renversement des normes, c’est le caprice individuel érigé en principe, la sensation faite règle. C’est cette hypocrisie qui transforme l’humeur en loi.

Il ne s’est jamais refusé ni à comprendre la volupté, ni à regarder vers les pentes où glisse l’humaine nature. Il demande seulement que l’intelligence mesure les passions et que le dernier mot lui reste.

Avec quelle sollicitude le voit-on se pencher sur Les amants de Venise. Sans doute va-t-il condamner l’amour romantique, l’amour prétendu de droit divin. Mais quelle tendre condamnation ! Quel beau roman compréhensif, avec tant de sympathie pour Alfred de Musset, dont le bien dire — plus classique que romantique — et la naïveté généreuse ont ému, sous toutes les réserves que l’on voudra, le cœur de Maurras.

Même, à ses yeux, « n’avoir pas déliré avec le poète des Nuits n’est pas très bon signe ».

Ce qui est grave, pour l’auteur des Amants de Venise et de l’Avenir de l’Intelligence, ce n’est pas un délire momentané. Les classiques n’ont point supprimé la sensation, mais ils l’ont maintenue sous le gouvernement de l’intelligence.

Avec les romantiques, cette royauté est renversée, comme l’autre. Il suffit de sentir et il n’est plus nécessaire d’expliquer ni de comprendre.

Maurras considère que les tendances du romantisme se sont singulièrement aggravées sous l’influence des philosophes et des poètes allemands — Goethe excepté, auquel il attribue une mystérieuse origine provençale — et il ne cessera de cribler le germanisme de ses flèches et de le repousser comme incompatible avec la tradition du génie français.

Le per

(retrouvez l'intégralité des textes et documents de cette visite, sous sa forme de feuilleton ou bien sous sa forme d'Album)

Aujourd'hui : Les trente beautés de Martigues (en provençal) Li Trento Bèuta dou Martegue

I felibre de Paris.

Sabès ço que me rememoron vòsti parladuro, sabès ço que me dison e me retrason ? D'abord que sian eici pèr charra de nòstis endré, pode bèn vous lou dire. Es lou Martegue que vese en aquéli moumen, quàuqui roudelet de terro encenturado pèr la lono, tres iscleto que se tènon e s'enfielon au tremount de l'Estang de Berro, em'un un ribanet d'oustau que floto sus li dos ribo. Dirias que soun aqui pèr amarra au countinènt tres perleto que l'aigo empourtarié vo manjarié.

Ame moun vilage mai que toun vilage ! nous canto Fèlis Gras. Va crese que l'ame ! E tóuti li Martegau coume iéu. Nòstis ome de mar n'en sabon quaucarèn. Autre-tèms, s'un veissèu sourtié de Marsiho, qu'un Martegau ié coumandèsse, emé lou meiour vènt, la mar tout-bèu-just proun esmougudo pèr carreja plan-plan à Ceto, à Barcilouno vo à Maiorco, cresès-ti que lou Martegau s'aliuen-chavo coume acò ? Pas mai ! Eilalin miraiavon li tres clouchié de soun endré, e zóu ! un cop de barro en Bou, e zóu ! lou barquet à la mar pèr l'adurre enjusqu'au Martegue ounte beisavo un darrié cop li plaço vivo de soun cor !

D'aqui vènon, bessai, li martegalado que se conton sus nautre. Li Marsihés cansounejèron nòsti capitàni, que n'en fuguéron que mai fièr. E pèr acó-d'aqui sarés emé nautre, Felibre, d'abord que voste Felibrige es lou mantenamen de l'amour dóu païs.

Ah ! se vous disiéu nosto istóri, tant enciano qu'a belèu acoumença peraqui dous milo an avans que nasquèsse noste vièi crousa Gerard Tenco, lou foundatour di Mounge Espitalié de Sant Jan de Jerusalèn ! Se vouliéu desplega nosto bandiero que, dóu tèms dóu rèi de Franço Enri lou tresen, en quinge cènt vue-tanto-tres, enauravo li tres coulour de nósti quartié, que soun lou blu, lou blanc e l'escarlato, basto que lou drapèu francés noun avié encaro gausi si grand ple blanquinèu, mounte sarien li darnagas pèr ausa m'afourti que lou Martegue n'es pas dins lou trin dóu prougrès ?

Ah ! tóuti si bèuta, se n'en fasiéu dedu e conte, sarias eici fin-qu'à deman. Pèr vous faire plesi, meten que lou Martegue siegue soulamen prouvesi de trento bèuta. Lou plus poulit moussèu de la creacioun, qu'es la femo, n'en a pas mai.

Prove tout ço que dise.

La bèuta proumiero de moun Martegue, es l'Estang de Berro que, de matin, blanquejo e de vèspre bluiejo se regarde de moun oustau ; l'estang qu'émé si verdo lengo amourousido lipo la sablo di calanco e rouigo li roucas ounte se pesco lou rouget.

La segoundo, es l'Estang de Carounto que lou religo à la grand mar. Aqui tartano e beto fan regounfla si làrguis velo is ange boufarèu.

La tresenco, es si colo nuso que reboumbellon coume mamèu e qu'embaimon li càudi sentour di ferigoulo, di fenoui, di roumanin, di pebre-d'ai.

La quatrenco, es li clapeirolo e si plant d'óulivié ounte vèn l'óudour de la sau, dins l'aureto.

La cinquenco, aquelo capeleto de la Bono-Maire qu'es quihado tant aut, ounte un boulet anglés es vengu s'esquicha, qu saup quand ?, e qu'estellon, coume di floureto d'amour, lis es-voto di pauri gènt.

La sieisenco, avèn loti mistrau pèr escoubaire municipau.

La setenco, avèn per pouciéu la grando mar.

La vuechenco, lou Sant-Crist qu'es à l'intrado d'un canau e que, lou sèr, un lume rouginèu ensaunousis si cambo routo.

La nòuvenco, lis gràndis arribado de caïque, d'ivér, a cop de remo, plen d'ome endemounia, que si sauto-en-barco regoulon de pluejo e d'aigo de mar.

La desenco, li vàsti gorbo ounte boulego loti bèu pèis coume d'argènt vièu ; qu pôu dire quant n'i'a de bouï-abaisso, aqui dedins !

La voungenco, li moulounas de sau, i salino, qu'espèron lou chaland, émé li douanié, fasènt un pau mens que d'espera, li feniantas !

La dougenco, lou cop d'alo di gabian que rego lou cèu.

La tregenco, li cabriola di muge en foro de la mar, tre que sènton lou gran.

La quatourgenco bèuta, es lou flame parisen di vagoun de noste camin de fèrri, ço que fai vèire uno fes de mai qu'au nostre degun fai sa part.

La quingenco, es, pèr Nouvè, l'anguielo que se manjo entre dos candèlo.

La segenco, li penitènt au souleias que van en Santo-Terro (i'a dos lègo de marrit camin), li blanc davans, li blu darrié, pèr canta messo à Santo-Crous.

La des-e-setenco, es, loti jour de Pasco, la tartano de la Vierge, aquelo qu'a lou mai pesca de l'an, qu'es flourido coume uno nóvio.

La des-e-vuechenco, nòsti pesco de niue, que l'estang cubert de fasquié es un cèu respoundènt i trelus d'amoundaut, siau e clarinèu.

La des-e-nouvenco, nòsti targo acoulourido, lou port clafi de bastimèn, de pavaioun, e li bèu drole, au cant di tambourin e di flahut, que parton mitanus, e, dre sus la tintèuno, dounon, e reçaupon li cop de lanço, coume d'eros de Tolosa.

La vintenco bèuta dóu Martegue, es de segur, nosto poutargo, que pèr n'en tasta la parièro, se fau ana enjusqu'amount, encò di Rùssi palinéu.

La vint-unenco, nòsti prudome tant ounoura qu'an fa aquéu prouvèrbi : « Que touto barbo d'ome cale, lou prudome vai parla. » Es lou rèsto darrié d'aquéli conse pouderous que, pèr tòuti li pescarié dóu Miejour, fugueron renouma ; à provo Calendau disènt à-n-Esterello, de soun grand :

— Que fugué conse dòu Martegue.

La vint-e-dousenco bèuta martegalo, es aquelo marmaio que nado entre li quèi, dins lou vièsti d'Adam, moustran si pichot quiéu brounza au coumessàri foutrejant.

La vint-e-tresenco, li quatro pont jita d'isclo en isclo, d'ounte li badaire arregardon la tourre d'Embou e fan tuba si cachimbau.

La vint-e-quatrenco, es lou sang cremesin d'aquéli pescaire e de si brùni fiho.

La vint-e-cinquenco, es la font de Ferriero, que pèr soun aigo fresco, lou fihan iè vai, de vèspre, emé de bro, e barjo tant que pòu, e se fa coutiga per si calignaire.

La vint-e-sieisenco, es la grand cariero que passo sus li pont carga d'ome e qu'es, au sèr, un riéu d'amour, carrejant pèr centeno li parèu enchuscla.

La vint-e-setenco, es aquelo desaviado de luno que jito dins nòsti clar tant de beloio diamantino, e fai courre sus l'aigo si blànqui fernisoun.

La vint-e-vuechenco, es la dougeno de moulin qu'espèron Anfos Daudet e mounte soulet se recampon li lapin.

Espetaclouso e mistoulino, la vint-e-nouvenco bèuta es l'auto flour qu'au mitan di pougnard un cop, dison, cade cènt ans cracino e flouris ; mai ié fau basto cinq semano pèr vira lou candelabre au prefouns de l'aire espanta.

La trentenco… Santa bono Maire, li sian ! E vous ai rèn dit de si tres glèiso, nimai de si tres curat, nimai de si tres coungregacioun de fiho !

Fau saupre qu'au Martegue s'amo d'ana pèr tres. E que degun s'en trufe, perqué lou noumbre tres es sacra dins tóuti li religioun e li filousoufio. Ai rèn di, paure de iéu, de nósti salo verdo, nimai di fió que fasen pèr Santo Madaleno ! S'ai pas vougu tira de long pèr lou marrit retra di bèuta martegalo, esque, messiés li Felibre, vous vole dire de i'ana vèire, que noun poudrès feni lou comte pèr iéu acoumença.

(retrouvez l'intégralité des textes et documents de cette visite, sous sa forme de feuilleton ou bien sous sa forme d'Album)

Aujourd'hui : À l'Académie française, Henri Bordeaux répond à Charles Maurras, qui vient de prononcer son discours de réception...

En 1952, Henry Bordeaux intervient, avec Maxime Réal del Sarte, auprès du Président de la République, Vincent Auriol, et obtient la grâce médicale pour Charles Maurras...

"...Je suis fier d'avoir contribué à la liberté qui lui a été rendue - une liberté de sept mois après sept années d'injuste emprisonnement, car il est mort libre dans cette Touraine, coeur de la France qu'il a tant aimée..."

Lorsque Maurras fut élu à l'Académie, et prononça son traditionnel Discours de réception, ce fut Henry Bordeaux qui, après lui, répondit à ce disours :

Réponse au discours de réception de Charles Maurras

Le 8 juin 1939

Henry BORDEAUX

Réception de M. Charles Maurras

Monsieur,

Le roi Louis XIV, dont vous avez en quelques pages tracé un magnifique portrait politique, le Roi-Soleil qui fut notre protecteur après Richelieu, manda un jour à Versailles certain abbé de Caumartin qui était alors directeur de notre Compagnie et il le morigéna vertement. Quelle faute le malheureux avait-il donc commise ? Il s’était permis de mal accueillir au Louvre, siège, avant cette Coupole, de nos réceptions, le nouvel élu, Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de Noyon. J’espère ne pas être appelé à l’Élysée par notre libéral protecteur actuel pour vous avoir distribué des louanges insuffisantes.

D’Alembert, ratifiant le verdict royal, assure que l’orateur de l’Académie est voué et même condamné à l’éloge, comme le récipiendaire à la modestie et la timidité. Sans accepter cette condamnation qui exclurait une liberté dont nous revendiquons les privilèges, tempérés par la courtoisie, je ne serais gêné, pour vous accueillir, que par ma vieille et fidèle amitié. Elle est née, cette amitié, au pays latin où je vous rencontrais, mon aîné de peu d’années, au café Vachette en compagnie du poète Jean Moréas, célèbre déjà parmi nous, ou chez l’aimable et fringant Lionel des Rieux qui habitait dans le voisinage de la Sûreté générale et nous offrait des orgies de poésie d’où nous ne sortions guère qu’à trois ou quatre heures du matin, et par la fenêtre afin de ne point contrister le concierge. Je me hâte d’ajouter que notre hôte logeait au rez-de-chaussée.

Jean Moréas, Lionel des Rieux, ne devais-je pas commencer ma réponse par ce rappel de votre jeunesse ? Lâun, venu de Grèce pour vous faire plaisir et aussi pour enrichir notre patrimoine littéraire, lâautre dont vous avez célébré la mort héroïque dans la guerre et qui, dans le comte dâOrange, paraphrasant sans le savoir la formule de Maurice Barrès : « Nous sommes les instants dâune chose immortelle », écrivait ce vers digne de servir dâépigraphe à lâhistoire de France :

Tous nos êtres changeants font un peuple éternel.

Tandis que vous hantait la poésie avant la politique, Henri-Robert, dont vous venez de prononcer le panégyrique avec une telle puissance dâévocation que nous avons cru le revoir quelques instants parmi nous, remportait ses triomphes oratoires dans ce Palais de Justice que vous ne fréquentiez pas encore pour votre compte personnel. Plus dâune fois jâai connu la joie de lâentendre. Toujours il a mis des visages sur les dossiers, sur les chiffres, sur les mots, sur les idées. Il ne plaidait pas abstrait, il concrétait et à travers les faits on pénétrait plus avant dans le cÅur des hommes. Sa manière, vous lâavez dit, câétait la tactique napoléonienne : il sâacharnait sur les points faibles et tout cédait. Il déployait ses arguments en ordre serré, jamais en ordre dispersé, et câétait la charge menée à une cadence prévue, soudaine, rapide, irrésistible.

à mesure que lââge venait, se reconnaissait son travail de ciselure à plus de hauteur de vues, à plus de sérénité. Il dominait sa matière. Il revêtait, avec lâauréole du prestige et des honneurs, une sorte de majesté.

Jâai assisté à ce procès de Maubeuge dont vous avez souligné lâimportance. Le général Fournier comparaissait devant le Conseil de guerre pour y répondre de la reddition de la place. Henri-Robert commença par un coup de maître : il vint sâasseoir à côté de son client. Son client, un petit homme blanc, dâun aspect si honnête, si consciencieux, mais si douloureux. Et tout de suite lâavocat eut cet art de le relever à ses propres yeux, de ne pas le laisser au rang des accusés, de le porter sur le même plan que lâassemblée des généraux appelés à le juger. Maubeuge nâétait tombée que le 7 septembre. Maubeuge avait donc pris sa place dans le commencement de la bataille de la Marne en maintenant devant elle jusque là le corps dâarmée qui lâassiégeait, et le maréchal Joffre lâavait déclaré. Jâentends encore la voix incisive et musicale dâHenri-Robert, volontairement sans éclat, déclarer que le général Fournier réclamait à ses juges de pas lui enlever lâhonneur sans quoi lâon ne peut vivre.

â Prenez garde, ajouta-t-il. Vous êtes les bleu horizon qui allez juger les pantalons rouges. Votre expérience, à vous qui êtes les vainqueurs, nâest-elle pas faite des erreurs des autres ?

Et jâentendis le président, cet admirable général Maistre qui, vainqueur de la plus parfaite bataille de la guerre, la Malmaison, était resté le plus modeste des chefs, murmurer à mi-voix :

â Et des nôtres...

Dans sa péroraison, Me Henri-Robert, rappelant que lâAllemagne vaincue nâavait pas cessé dâhonorer ses Hindenburg et ses Ludendorf, demanda simplement aux juges de ne pas diminuer notre victoire en frappant des hommes entravés dans lâaccomplissement de leur devoir par les instruments imparfaits quâils tenaient de notre imprévoyance politique.

Ce fut peut-être la plus belle plaidoirie de celui qui en prononça tant dâémouvantes et qui connut tous les succès.

Nous le vîmes plus tard chez nous ennobli par la plus redoutable épreuve. Frappé dans sa vue, il refusa dâabdiquer. Jamais on ne lâentendit se plaindre. Il écartait la compassion. Il prenait au contraire cette noblesse dâallure que le malheur communique à ceux qui lâacceptent et en lâacceptant le dominent. Tranquillement, il se contenta de modifier ses méthodes de travail. Le dévouement de ses secrétaires et le développement de sa mémoire lui permettaient de sâemparer de la lecture des pièces et, avec les conversations directes des clients, il composait ses plaidoiries où lâon ne pouvait relever nulle défaillance. Câétait presque un continuel tour de force. De même, il se faisait lire les ouvrages dâhistoire indispensables à la composition de ses conférences aux Annales et mentalement il en tirait lâordonnance de ses exposés lumineux et de ses arguments toujours persuasifs, quand il faisait acquitter Louis XVI par le tribunal révolutionnaire, ou condamner une seconde fois Calas. Les auditeurs non prévenus ne pouvaient se douter de sa cécité. Il avait réussi à la vaincre, à lâasservir à sa profession. Mais elle lui avait apporté autre chose encore, dont lui-même ne se doutait pas, et qui était la grandeur. Rien nâest plus rare que la grandeur. Si peu de vies y parviennent ! Réellement, dans ses dernières années, cet homme dâun si beau talent, de tant de courtoisie et dâaffabilité, qui aimait la vie et le monde, mais qui, somme toute, était paré des qualités et des défauts humains, sâétait élevé au-dessus de lui-même. Il fut grand dans sa stoïque résignation et nous garderons le souvenir de cette existence brillante et de cette fin magnanime.

La soumission au destin aboutissant à sa domination, comment la demander à un enfant ? Et pourtant câest le drame que vous avez traversé dans votre adolescence. Avant de le rencontrer, ne dois-je pas remonter jusquâaux années heureuses où vous fûtes bercé, mais aussi formé par la tendresse familiale et la terre de Provence ? Plus dâune fois, au cours de votre vie de batailles, vous vous êtes abandonné, dans vos livres ou vos préfaces, à ces confidences où lâon entend battre le cÅur de lâhomme, même sâil est recouvert dâune cuirasse, et câest lâhomme que je chercherai en vous avant de chercher la doctrine.

Une sorcière du nom de Marthe qui accompagnait Marius dans les Gaules a donné son nom à Martigues, votre ville natale. Mais les Grecs, déjà soucieux de vous obliger avant leur descendant le poète Moréas, avaient précédé les Romains sur la terre de Provence. Peut-être même ont-ils débarqué chez vous avant dâaborder à Marseille et bâti une ville sur le promontoire qui domine lâétang de Citis, si lâon en croit les vestiges de ce beau mur antique, déjà palpé par vos mains dâenfant, que vous mâavez montré un jour avec émotion parce que vous y retrouviez lâempreinte des ouvriers qui bâtirent lâAcropole et le Temple de Delphes.

Martigues est un pays de marins. Un de ses écrivains locaux assure que la mer est pour les enfants de Martigues un élément aussi naturel que le feu lâest aux salamandres : « à peine sortent-ils du berceau, écrit-il, quâils tendent vers elle leurs petites mains empressées ; à peine ils se soutiennent sur leurs pieds chancelants que les premiers pas sont pour le rivage... Le premier usage quâils font de leur liberté câest dâentrer dans lâélément qui les attire ; on les voit en foule et tout nus, en dépit des remontrances et des coups du soleil et du vent, de la pudeur et de la police, se jouer au milieu des ondes et disputer aux poissons lâhabileté de la nage. » Vous fûtes de ces gentils polissons. Plus tard, vous avez célébré comme des héros dâHomère, ces excellents marins, tels le patron Victor Domenge bravant la mer démontée avec les dix sauveteurs de Carro pour secourir le vaisseau la Russie échoué devant la plage de Faraman, digne descendant de ces Martégaux qui défendirent la tour de Bouc dont ils avaient la garde contre la flotte de lâamiral Doria envoyée par Charles-Quint.

Tandis que le monde entier se contente de sept merveilles, vous avez relevé à Martigues jusquâà trente beautés. Câest peut-être que vous la voyez de loin. Un de vos chroniqueurs, François Amy, avocat provençal, prétendait au XVIIIe siècle quâil fallait naître à Martigues pour les talents, mais en sortir pour les faire valoir. Vous y êtes né, vous en êtes sorti, mais vous y retournez fidèlement.

Henri III érigea la vicomté de Martigues en principauté. Ainsi le maréchal de Villars fut-il prince de Martigues. Vous pouvez revendiquer pour prédécesseur un maréchal de France. Vous en retrouvez deux ici pour confrères. Le prince de Martigues avait droit à lâencens à lâéglise : vous nây avez droit que sous la Coupole.

Je nâai quâà puiser dans vos livres, Nuits de Provence, Au signe de Flore, les Vergers sur la mer, lâÃtang de Berre, pour connaître vos familles paternelle et maternelle. La première venait de Roquevaire qui nâest pas très loin de Martigues. Le passé romain se manifestait par les prénoms, tirés de Plutarque et de Tite Live, qui décoraient votre père et ses sept frères et sÅurs. Vous-même, occasion dâune flatterie grecque, fûtes appelé Photius. Déçu par lâEmpire libéral, votre père mourut plein dâespérance en M. Thiers. Mais votre famille maternelle se revendiquait de la vielle tradition religieuse et royaliste. En 1848, il fallut apprendre avec ménagements à votre grandâmère lâavènement de la IIe République : malgré ces précautions, elle sâévanouit. Encore nâavait-elle accepté Louis-Philippe que par condescendance pour son mari qui avait servi sous le prince de Joinville et que celui-ci vint voir en petite tenue de la marine. Votre mère, tout enfant, était présente à la visite. Elle sâattendait à voir un fils de roi en grand apparat. Ce fut, vous avoua-t-elle plus tard, sa première déception. Quelle compensation ne lui apporteriez-vous pas aujourdâhui avec lâhabit vert ?

Ces humbles vies provinciales, ces familles honorables de fonctionnaires, dâofficiers, de magistrats, de médecins, dâarchitectes, proche les souches paysannes de Sophie, la servante de votre enfance, de cette Adrienne, sa pareille, qui garde aujourdâhui sur le chemin de Paradis votre maison ancestrale, de toutes ces petites gens si dignes et si probes qui transmettent dans leur pureté primitive la pensée et le langage populaires et qui ont entouré vos premières années des « chefs-dâÅuvre de lâaffection », câest le bon terreau sur quoi a poussé la force française. Aujourdâhui encore, il nây quâà gratter le sol pour retrouver sous lâherbe ou les cailloux la glèbe qui attend la main du semeur et ne demande quâà porter les moissons futures.

Votre maison de famille, vous-même lâavez décrite un jour à lâun de vos plus anciens amis dont la présence, aujourdâhui, vous manque, ce Frédéric Amouretti à qui vous avez dédié le Chemin de Paradis : « Vous vous rappelez ce chemin. Il est pauvre, il est nu et triste, souvent pris entre deux murailles et seulement fleuri de joncs et de plantes salines. Je lâaime chèrement, comme tout ce qui est, je crois, ce que jâai de meilleur au monde. Terre maigre et dorée où siffle le vent éternel, ses vergers dâoliviers, ses bois de roseaux et de pins voilent à peine ses rochers ; mais le ciel y est magnifique, exquis le dessin des rivages et si gracieuse la lumière que les moindres objets se figurent dans lâair comme des Esprits bienheureux. »

Les parvenus tuent les châteaux rien quâen les achetant, et les vrais terriens le font avec une chaumière, rien quâen sây succédant. Je connais votre maison, un peu au-dessus des eaux et de lâassemblée des barques, un peu au-dessous dâun moulin qui ne bat plus dâaucune aile. Le jardin fait figure de parc et de musée, avec son allée des philosophes, avec des vases de grès et des morceaux de sculpture antique.

Vous y recevez en seigneur, comme Mistral recevait à Maillane. Charles Gounod, composant la musique de Mireille, écrivait que Maillane un jour signifierait Mistral, et Camille Bellaigue, commentant Gounod, ajoutait que Martigues un jour se confondrait avec Maurras. Jâai goûté les plaisirs de votre hospitalité et nâoublierai point ces soirées où nous nous enchantions, loin de la politique, et après une bouillabaisse parfumée, avec des poèmes alternés de Lamartine que vous appeliez lâarchange, de Baudelaire qui sent, disiez-vous, le musc et les roses fanées, et du Jean Moréas de ces Stances parfaites et brèves comme les statuettes de Tanagra.

Là , jâai retrouvé vos origines et votre cÅur. Toute la Provence sâest réunie, comme une assemblée de fées, autour de vos premiers ans, avec lâodeur spéciale de sa mer, la splendeur de son soleil, la beauté même de son ciel nocturne qui vous bouleversait enfant, avec ses chansons dont raffolait votre père, avec ses enchantements et ses sorcelleries quâentretenait soigneusement Sophie, la vieille servante accordée aux secrets et au merveilleux de la terre. Toute une musique intérieure sâamassait en vous pour vous composer un trésor qui vous deviendrait bientôt nécessaire et ne sâépuiserait jamais. Vous avez quitté Martigues à huit ans pour Aix-en-Provence, mais vous nâavez pas cessé dây revenir. Elle pouvait changer physiquement, vous acceptiez ces changements et preniez bravement votre parti des ponts métalliques et des autobus. « Tant quâon ne touchera ici, disiez-vous, ni à lâeau, ni à lâair, ni au vent, ni à lâastre, les éléments sacrés se riront des entreprises de lâhomme. »

Et voici que, plus tard, vous y découvriez nos réserves historiques, cette large autonomie qui laissait à chaque province son caractère et ses libertés. Ainsi la Provence, réunie à la France, garda-t-elle sous le pouvoir royal ses lois et ses mÅurs. Louis Veuillot pourra écrire en 1872 que le comte de Chambord serait le protecteur des républiques françaises et, lors du triomphe de Mistral, le maire dâAix, évoquant le passé, sâécriera : « Alors nous avions des droits véritables. Alors nous avions des privilèges, nous avions des franchises, des prérogatives, des libertés ! Le rouleau de lâuniformité nâavait pas encore fait de la terre de France une grande aire plane ; les sangsues de la centralisation ne sâétaient pas encore gorgées de nos énergies : aujourdâhui la même cloche règle tout uniformément. »

Continuant ce voyage de découvertes au pays du passé qui devait orienter un jour votre carrière politique, vous vous aperceviez encore que la différence des classes, quâun parti ignorant de la vraie France a tenté de transformer aujourdâhui en haine de classes, ne ressemblait nullement au tableau tant de fois décrit avec complaisance par les écrivains révolutionnaires. Du peuple à la bourgeoisie, de la bourgeoisie à la noblesse, lâaccession était insensible et continue, venue du libre effort accumulé du travail et de lâépargne. En philosophes réalistes qui connaissaient lâhistoire, Bonald lâavait bien vu pour le Rouergue et Maistre pour la Savoie. Ainsi, plus tard, direz-vous de votre rencontre avec Maurice Barrès : « Nous venions de Mistral et de nos braves contes ; il dérivait de Claude Gelée, de Callot et de ses bons ducs. » Ainsi devait-il écrire les Déracinés comme vous entrepreniez vos campagnes pour décongestionner Paris et rendre au sang provincial, au bon sang de France, sa force vitale.

La dette de gratitude que vous avez contractée envers la Provence, comment la rappeler ici sans évoquer celui qui fut ensemble son Homère et son Littré, Frédéric Mistral qui se fût réjoui tout à lâheure dâentendre citer sous la Coupole les vers dâun chanoine provençal et dont vous avez voulu mêler le souvenir à lâémouvante évocation des grandes ombres qui habitent toujours notre maison ? Sur chaque feu qui meurt dans lââtre des mas provençaux a soufflé son génie pour en ranimer la cendre. Vous a-t-il apporté à votre naissance les présents dâusage, une couple dâÅufs, un quignon de pain, un grain de sel et une allumette avec la formule sacrée : « Mignon, sois plein comme un Åuf, sois bon comme le pain, sois sage comme le sel, sois droit comme une allumette » ?

Il vous fallait cette provision de lumière et de bonheur pour les années qui allaient suivre. Vous voici donc à Aix à lââge de huit ans. Vous étiez un bon élève, couvert dâaccessits et même de prix. « Je jouais bien, me battais bien », vous souvenez-vous. Déjà ! suis-je tenté dâajouter. « Je nâobéissais quâà ma mère, dites-vous encore, mais, il est vrai, au seul mouvement de ses yeux. » La terrible épreuve est là qui vous attend. Une phrase, inscrite presque négligemment dans vos mémoires, contient à elle seule votre supplice dâenfant, votre volonté, la matière de votre action, comme disait Marc-Aurèle de lâobstacle. Elle évoque votre classe de quatrième au delà de laquelle lâenfant, qui avait engrangé les chants et la musique pour la saison mauvaise, nâaurait plus jamais accès dans le royaume des sons. Comme un oiseau blessé se cache dans les fourrés, vous avez tenté alors de vous abriter dans la passion intellectuelle et de vous perdre dans les livres. La vie vous était devenue indifférente. Quelquâun avait compris ce grand drame douloureux qui se prolongea cinq années et vous me reprocheriez de ne pas rappeler son nom. Câétait lâ

Réception de Charles Maurras à l'Académie française - Discours

Cette publication nous est l'occasion de signaler une fois de plus l'excellence du site Maurras.net, fort utile pour la connaissance de la vie, la pensée et l'œuvre de Charles Maurras mais aussi - et peut-être surtout - pour retrouver - via Google - de nombreux ouvrages de Charles Maurras mis en ligne par le Site, se trouvant ainsi à la disposition des lecteurs et chercheurs ...

Le 8 juillet 2016

Chers Amis,

Après une période de relâche que certains d’entre vous ont pu juger longue, mais que nous n’avons jamais tenue que pour provisoire, notre site reprend aujourd’hui ses publications. Et pour entamer cette nouvelle étape de son développement, quoi de mieux qu’un vigoureux coup d’épée à même de pourfendre cette démoralisante morosité qui, d’année en année, semble monter autour de nous comme une marée visqueuse ?

Peu de gens ont eu le privilège de toucher, de tenir entre leurs mains l’épée d’académicien de Charles Maurras. Elle fut conservée pendant longtemps dans un coffre au plus profond des sous-sols du Crédit Lyonnais à Paris, boulevard des Italiens, grâce à l’entremise de Marcel Wiriath*. Mais vingt-deux ans après la mort de ce dernier (1974), un incendie criminel ravageait le prestigieux bâtiment et tous les dépositaires étaient priés de reprendre leurs avoirs dans les plus brefs délais. C’était il y a vingt ans…

Depuis, gardée dans un lieu privé dont nous ne dirons rien de plus pour d’évidentes raisons de sécurité, l’épée attend de connaître ce que sera sa destination définitive. À Martigues, dans la maison du Chemin de Paradis, enfin restaurée et aménagée en Musée reconnu et promu comme tel par les autorités locales ? Ou à l’Institut ? ou encore, hypothèse moins honorable, chez un richissime collectionneur chinois ?

Charles Maurras a été élu à L’Académie Française le 9 juin 1938. L’épée, financée par une souscription nationale, lui fut remise salle Wagram, le 4 mars 1939, par Charles Trochu, président du Conseil municipal de Paris.

Ciselée par Maxime Real del Sarte, elle a été exécutée par le joaillier Mellerio.

Sa poignée représente Sainte Geneviève protégeant de ses mains un écu fleurdelysé posé à la proue d’une nef d’où se détache le chapiteau de pierre, dit « bucrâne », qui orne la terrasse de la bastide du Chemin de Paradis. Les vagues stylisées viennent nous rappeler la vocation de marin à laquelle Charles Maurras dut renoncer en raison de la surdité qui le frappa à l’âge de quatorze ans. Elles battent contre un mur de pierres surmonté de « merlons » semblables à ceux du Mur grec de Saint-Blaise, ce lieu exhumé par Henri Rolland qui impressionna tant l’académicien.

Sa poignée représente Sainte Geneviève protégeant de ses mains un écu fleurdelysé posé à la proue d’une nef d’où se détache le chapiteau de pierre, dit « bucrâne », qui orne la terrasse de la bastide du Chemin de Paradis. Les vagues stylisées viennent nous rappeler la vocation de marin à laquelle Charles Maurras dut renoncer en raison de la surdité qui le frappa à l’âge de quatorze ans. Elles battent contre un mur de pierres surmonté de « merlons » semblables à ceux du Mur grec de Saint-Blaise, ce lieu exhumé par Henri Rolland qui impressionna tant l’académicien.

En dessous, on reconnaît bien entendu la bastide du Chemin de Paradis, gardée par deux cyprès d’émeraudes, encadrée par les armoiries de Provence et de Martigues, et surmontée d’un ciel où brille une Grande Ourse de petits diamants. De l’autre côté (celui qu’on ne voit pas sur la photo) lui fait pendant le château de Versailles, surmonté du bouquet d’Orion et flanqué des armes de Versailles et de Paris.

Quant au fourreau, il se termine par une ravissante petite amphore. •

* Marcel Wiriath

Drieu la Rochelle - Mussolini

Par Pierre Debray

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici depuis quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'est étalée sur une dizaine de jours. Ceux qui en auront fait ou en feront la lecture - car elle restera disponible - en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici depuis quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'est étalée sur une dizaine de jours. Ceux qui en auront fait ou en feront la lecture - car elle restera disponible - en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Le fascisme français (suite)

Déat et ses amis s’inspiraient du « plan de travail » élaboré, vers le même moment, par Henri de Man, qui venait de s’emparer de la direction du parti ouvrier belge. Henri de Man préconisait la nationalisation du crédit et des monopoles de fait, la rationalisation et l’élargissement des marchés intérieurs.

Néanmoins, la petite et la moyenne industrie, l’artisanat et, bien entendu, l’agriculture demeureraient sous le contrôle de l’initiative privée.

Lui aussi soutenait que ces réformes exigeaient un État fort. Dès 1929, Paul Henri Spaak et lui-même parlaient déjà de la nécessité d’une « démocratie autoritaire ». L’Assemblée nationale, en particulier, devrait être assistée de « conseils consultatifs dont les membres seraient choisis en partie en dehors du parlement, en raison de leur compétence reconnue ». Ce qui revenait à légaliser les brain-trusts d’inspiration technocratique, qui, toujours à la même époque faisaient leur apparition dans l’Amérique de Roosevelt.

Par la suite, Henri de Man, dans Après coup, donnera une assez bonne définition des objectifs qu’il poursuivait. Il s’agissait de substituer à la lutte des classes de style marxiste, qu’il estimait périmée, « le front commun des couches sociales productrices contre les puissances d’argent parasitaire ». Ce qui n’était rien d’autre que le programme même de Mussolini.

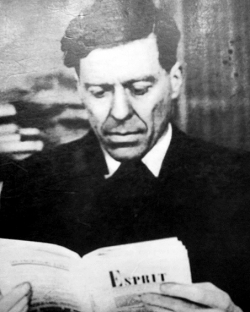

Le Duce, à l’époque, était d’ailleurs fort loin de faire figure, dans les milieux de gauche, de réprouvé. C’est ainsi que, dans la revue Esprit qu’il venait de fonder afin de renouveler, de l’intérieur, la démocratie chrétienne, Emmanuel Mounier (photo) traitait de l’expérience italienne avec une sympathie qu’il ne songeait pas à déguiser. Il en condamnait certes l’aspect totalitaire, mais il n’hésitait pas à se montrer dans les congrès aux côtés des jeunes dirigeants du syndicalisme fasciste.

Le Duce, à l’époque, était d’ailleurs fort loin de faire figure, dans les milieux de gauche, de réprouvé. C’est ainsi que, dans la revue Esprit qu’il venait de fonder afin de renouveler, de l’intérieur, la démocratie chrétienne, Emmanuel Mounier (photo) traitait de l’expérience italienne avec une sympathie qu’il ne songeait pas à déguiser. Il en condamnait certes l’aspect totalitaire, mais il n’hésitait pas à se montrer dans les congrès aux côtés des jeunes dirigeants du syndicalisme fasciste.

La grande crise de 1929 faisait plutôt apparaître Mussolini comme une manière de précurseur. En effet, nous mesurons mal à distance l’ébranlement prodigieux provoqué par le grand krach boursier et la vague de chômage qui déferla à sa suite comme un mascaret et faillit bien emporter le capitalisme.

Les remèdes classiques empruntés à la pharmacopée du libéralisme se révélèrent non seulement inefficaces, mais nocifs. C’est que les économistes libéraux continuaient de raisonner comme si l’ouvrier continuait d’être uniquement un producteur. Effectivement, au XIXe siècle, il ne consommait qu’une fraction négligeable des produits de l’industrie, l’essentiel de son salaire étant absorbé par l’alimentation. Depuis, cependant, il s’était organisé, et, grâce à la lutte syndicale, il était parvenu à élever son niveau de vie, si bien qu’il n’était plus exclusivement, pour la grande industrie, un producteur, mais aussi un consommateur, dont elle ne pouvait plus se passer. Le premier, l’Américain Ford, avait pris conscience de ce phénomène nouveau. Il en avait déduit la nécessité, pour le patronat, de pratiquer désormais une politique de haut salaire.

On se rendit compte qu’on ne sortirait de la crise qu’à l’unique condition de fournir aux chômeurs, fût-ce artificiellement, le pouvoir d’achat qui leur manquait. Il est remarquable que l’Allemagne d’Hitler et l’Amérique de Roosevelt s’engagèrent simultanément dans la même voie. Les chômeurs furent employés par l’État à des grands travaux « improductifs » (ainsi les autoroutes allemandes). Ce qui supposait l’abandon de l’étalon or et de la conception traditionnelle de la monnaie. Dans sa célèbre « théorie générale », l’Anglais Keynes s’efforça de fonder en doctrine ce renversement de l’économie classique. L’Italie fasciste, où le chômage sévissait à l’état endémique, depuis la fin de la guerre mondiale, avait la première montré l’exemple, en utilisant son surcroît de main-d’œuvre à l’assèchement des marais pontins.

Si bien qu’elle fut, avec la Russie stalinienne, le seul pays que la grande crise de 1929 ne bouleversa pas. On comprend, dans ces conditions, l’incontestable prestige qu’en retira le Duce.

Ceux des contemporains qui étaient imprégnés d’idéologie socialiste et démocratique, en tirèrent deux conséquences. D’une part, que la révolution économique qui s’opérait s’accomplissait dans le cadre national. D’autre part, qu’elle n’avait pas été réalisée par le bas, grâce à une pression des masses, mais par le haut, grâce à l’initiative gouvernementale. Ce n’étaient ni les lois universelles de l’économie, ni l’insurrection généralisée du prolétariat mondial qui avaient contraint le capitalisme à s’organiser en dehors du libéralisme, mais les décisions de l’État, et, qui plus est, d’un État national, utilisant des méthodes de police économique.

En France, il n’y eut sans doute que Drieu la Rochelle (photo) pour aller jusqu’au bout de l’analyse. Cherchant à fonder la doctrine d’un « socialisme fasciste », il expliquait qu’il s’agissait d’une « adaptation à la révolution industrielle ».

En France, il n’y eut sans doute que Drieu la Rochelle (photo) pour aller jusqu’au bout de l’analyse. Cherchant à fonder la doctrine d’un « socialisme fasciste », il expliquait qu’il s’agissait d’une « adaptation à la révolution industrielle ».

Selon lui, le régime parlementaire correspondait à la libre concurrence du premier âge capitaliste. Au XIXe siècle, il y avait une libre concurrence des idées, comme une libre concurrence des produits. Désormais cependant, l’économie se trouvait contrainte de s’organiser, de se discipliner. Elle n’y pourrait parvenir qu’à condition d’être soumise à une « police de la production » et donc indirectement de la répartition des biens. Cette police, remarquait Drieu, n’était susceptible de s’exercer que par les moyens éternels de la police.

Incapables de s’organiser et de se discipliner eux-mêmes, les capitalistes se voyaient obligés de confier ce soin à l’État, même si la fiction de la propriété privée était conservée. Ainsi le parti unique de style fasciste représentait l’agent de police de l’économie.

Selon Drieu, « une nouvelle élite de gouvernement apparaît et alentour se forme une nouvelle classe d’appui et de profit » qui est formée « d’éléments empruntés à toutes les classes ». Elle comprend en effet la bureaucratie politique des militants du parti unique, qui constitue l’appareil d’État, la bureaucratie syndicale chargée de  l’encadrement des masses et aussi bien les bureaucrates de l’économie, car « les propriétaires se transforment en de gros fonctionnaires, non pas tant héréditaires que se recrutant par cooptation – et partageant le prestige et l’influence avec leurs surveillants étatistes ». On remarquera que le livre de Drieu date de 1932 – c’est-à-dire de ce moment crucial qui précède le 6 février (photo).

l’encadrement des masses et aussi bien les bureaucrates de l’économie, car « les propriétaires se transforment en de gros fonctionnaires, non pas tant héréditaires que se recrutant par cooptation – et partageant le prestige et l’influence avec leurs surveillants étatistes ». On remarquera que le livre de Drieu date de 1932 – c’est-à-dire de ce moment crucial qui précède le 6 février (photo).

Drieu disait du fascisme mussolinien qu’il était un demi socialisme et du communisme stalinien qu’il était un demi fascisme. Sur ce point, il était bon prophète. Il s’agit effectivement de deux régimes qui vont à la rencontre l’un de l’autre, parce qu’ils recouvrent, en définitive, une réalisation sociale assez semblable. Le régime que préconise Drieu en 1932 ne recouvre-t-il pas exactement celui que décrit l’ancien compagnon de Tito, Djilas, dans son livre La Nouvelle Classe, publié à New-York, il y a quelques années ? ■ (A suivre)

Illustration ci-dessus : Pierre Debray au rassemblement royaliste des Baux de Provence [1973-2005]

Lire les article précédents ...

Maurras et le Fascisme [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Mussolini - Marche sur Rome

Par Pierre Debray

Cette étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions depuis quelques jours, s'achève ici. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'est étalée sur une dizaine de jours. Ceux qui en auront fait ou en feront la lecture - car elle reste disponible - en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Cette étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions depuis quelques jours, s'achève ici. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'est étalée sur une dizaine de jours. Ceux qui en auront fait ou en feront la lecture - car elle reste disponible - en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Le fascisme français (suite et fin)

Sans doute, le fascisme se donne-t-il pour un nationalisme, mais le stalinisme, quand il sera menacé, n’utilisera-t-il pas, lui aussi, la passion patriotique du peuple russe ? C’est qu’en effet, pour l’un et l’autre, le nationalisme spontané, quasi viscéral ne représente qu’un instrument au service d’une révolution. Là-dessus, Drieu, toujours lui, s’est exprimé avec le plus de franchise ou si l’on veut de cynisme. « Le nationalisme, écrit-il, est l’axe de l’activité fasciste. Un axe, ce n’est pas un but. Ce qui importe pour le fascisme, c’est la révolution sociale, la marche lente, effacée, détournée, selon les possibilités européennes, au socialisme. S’il y avait encore des défenseurs conscients et systématiques du capitalisme, ils dénonceraient le fascisme comme usant du chantage nationaliste pour imposer le regard de l’État sur les grandes affaires. Ses défenseurs les moins inconscients et hasardeux ne sont pas loin maintenant de le faire, mais la négation furieuse des socialistes et communistes masque cette vérité. Non seulement le nationalisme n’est qu’un prétexte, mais ce n’est aussi qu’un moment dans l’évolution sociale du fascisme. »

Sans doute, Drieu demeurait-il un intellectuel isolé. Pourtant, certaines de ses vues les plus originales et, sur le moment les moins bien comprises, connaîtront une singulière fortune. C’est ainsi qu’il considérait le parti radical comme « un vieux  fascisme sclérosé ». Le 17 septembre 1937, il remarquait, dans L’Émancipation nationale de Doriot (photo 1) qu’en 1792, « il y avait dans toute la France des soviets ou des faisceaux de combat, c’est-à-dire que dans chaque village, dans chaque quartier, il y avait un groupe de militants autour d’un meneur », et que ce meneur obéissait aux mots d’ordre décidés « dans les conseils étroits du parti unique », club des Cordeliers ou Club des Jacobins.

fascisme sclérosé ». Le 17 septembre 1937, il remarquait, dans L’Émancipation nationale de Doriot (photo 1) qu’en 1792, « il y avait dans toute la France des soviets ou des faisceaux de combat, c’est-à-dire que dans chaque village, dans chaque quartier, il y avait un groupe de militants autour d’un meneur », et que ce meneur obéissait aux mots d’ordre décidés « dans les conseils étroits du parti unique », club des Cordeliers ou Club des Jacobins.

La tradition jacobine, ajoutait-il, s’est sans doute maintenue dans le parti radical, mais celui-ci, faute d’avoir pu « se constituer en parti solide, viril », n’a conservé que les inconvénients du système et pas ses avantages. Déjà, dans Socialisme fasciste, Drieu rêvait de ce grand parti du centre, rassemblant les classes moyennes, qui aurait remplacé le syndicalisme ou l’aurait rénové. Ce n’était pas une billevesée de l’imagination puisqu’il se retrouvera  quelqu’un pour tenter de l’accomplir. Ce quelqu’un, ce sera Mendès (photo). Ne nous y trompons pas, en effet, l’idéologie mendésiste des années 1955 exhalait des relents fascistes dont les narines des parlementaires furent désagréablement chatouillées. Ce qui, bien plutôt que sa politique coloniale, provoqua la chute de « superman ». Par beaucoup de points, Mendès s’apparente du reste à un autre Israélite qui, celui-là, opérait en Allemagne, Rathenau, qui fut assassiné par les « réprouvés » qui devaient fournir plus tard ses cadres militaires à l’hitlérisme, mais qui n’en avait pas moins été l’un des premiers à proposer aux Allemands la formule d’un socialisme national.

quelqu’un pour tenter de l’accomplir. Ce quelqu’un, ce sera Mendès (photo). Ne nous y trompons pas, en effet, l’idéologie mendésiste des années 1955 exhalait des relents fascistes dont les narines des parlementaires furent désagréablement chatouillées. Ce qui, bien plutôt que sa politique coloniale, provoqua la chute de « superman ». Par beaucoup de points, Mendès s’apparente du reste à un autre Israélite qui, celui-là, opérait en Allemagne, Rathenau, qui fut assassiné par les « réprouvés » qui devaient fournir plus tard ses cadres militaires à l’hitlérisme, mais qui n’en avait pas moins été l’un des premiers à proposer aux Allemands la formule d’un socialisme national.

Quoiqu’il en soit, en France comme ailleurs, le fascisme a constitué un phénomène idéologique de « gauche ». Qu’il ait su rallier un certain nombre de militants d’extrême droite qui lui fournirent d’ordinaire ses troupes d’assaut, c’est à la suite d’une double mystification qui porte sur la notion d’ordre d’une part, sur la conception de l’antiparlementarisme d’autre part. L’ordre fasciste n’est pas fondé sur l’harmonie naturelle des groupes humains, mais sur un encadrement totalitaire qui impose à la nation la discipline toute extérieure de « l’organisation industrielle » telle que la conçoit le système Taylor. Quant à son antiparlementarisme, il dissimule un attachement à d’autres formes de démocratisme, car le chef ne tient certes pas son pouvoir du suffrage, mais sa légitimité n’en repose pas moins sur la seule acclamation populaire.

Cependant, le fascisme latent d’un Drieu la Rochelle, d’un Marcel Déat et des innombrables faiseurs de plans moins talentueux qui s’agitèrent aux alentours des années 30, n’a finalement débouché sur rien de concret. On peut trouver à cette solution un certain nombre d’explications.

1. Économiquement, le fascisme suppose, pour réussir, une industrie soumise à des rythmes tempétueux d’expansion et de récession. Ce qui était le cas dans l’Italie du lendemain de la première guerre mondiale, comme dans l’Allemagne pré-hitlérienne. Par contre, la France, à la même époque, subissait les effets anesthésiants de la politique malthusienne des dirigeants républicains.

2. Politiquement, le fascisme exige un climat d’humiliation nationale, un sentiment généralisé de dégoût et de lassitude, qui porte l’opinion à préférer n’importe quelle aventure à la chute sans fin dans l’abîme. À l’époque, la France conservait encore ses illusions de grande puissance victorieuse.

3. Idéologiquement, le fascisme a besoin de rallier autour du noyau originel de doctrinaires venus de la gauche, une masse de manœuvre que seule la droite est capable de lui fournir. L’influence de Maurras (photo) a sans aucun doute empêché la fraction la plus courageuse de la jeunesse française de se lancer à corps perdu dans une désastreuse équipée, en lui révélant les conditions réelles de l’ordre, en lui montrant qu’un antiparlementarisme purement sentimental n’était qu’un attrape-nigauds, s’il ne s’accompagnait pas de la volonté de détruire le système démocratique sous toutes ses formes. Il n’est besoin que de relire les pages lumineuses consacrées par Maurras à Napoléon pour se convaincre qu’il a élevé entre cette magnifique jeunesse qui le suivait et la tentation fasciste le plus solide des remparts. Rebatet, dans sa haine furieuse, a eu du moins le mérite involontaire de mettre en pleine lumière ce magnifique service rendu par notre maître.

3. Idéologiquement, le fascisme a besoin de rallier autour du noyau originel de doctrinaires venus de la gauche, une masse de manœuvre que seule la droite est capable de lui fournir. L’influence de Maurras (photo) a sans aucun doute empêché la fraction la plus courageuse de la jeunesse française de se lancer à corps perdu dans une désastreuse équipée, en lui révélant les conditions réelles de l’ordre, en lui montrant qu’un antiparlementarisme purement sentimental n’était qu’un attrape-nigauds, s’il ne s’accompagnait pas de la volonté de détruire le système démocratique sous toutes ses formes. Il n’est besoin que de relire les pages lumineuses consacrées par Maurras à Napoléon pour se convaincre qu’il a élevé entre cette magnifique jeunesse qui le suivait et la tentation fasciste le plus solide des remparts. Rebatet, dans sa haine furieuse, a eu du moins le mérite involontaire de mettre en pleine lumière ce magnifique service rendu par notre maître.

Nous en mesurons mieux aujourd’hui l’étendue, puisque nous vivons sous un régime techno-bureaucratique, qui, sans doute, a renoncé aux liturgies extérieures du fascisme comme à la construction, après l’échec du R.P.F., d’un parti unique, mais qui n’en demeure pas moins le véritable équivalent français d’un fascisme, c’est-à-dire un jacobinisme adapté à la révolution industrielle. Le caractère thaumaturgique de l’autorité de Charles De Gaulle, sa prétention d’être l’expression immédiate de la volonté nationale, son antiparlementarisme doublé d’un respect obséquieux des dogmes démocratiques, sa démagogie nationalitaire et son mépris des intérêts réels du pays, l’inscrivent dans la lignée des Césars modernes.

Si De Gaulle (photo) est parvenu à mystifier la révolution du 13 mai, c’est sans doute que les conditions économiques et politiques d’un fascisme se trouvaient cette fois-ci réunies, mais surtout, parce que la République, en jetant Maurras en prison, en faisant de lui le grand maudit, en démantelant pour une part le barrage qu’il dressait contre l’idée folle et fausse du césarisme, a permis que l’imposture gaullienne puisse, pour un temps, triompher.

Si De Gaulle (photo) est parvenu à mystifier la révolution du 13 mai, c’est sans doute que les conditions économiques et politiques d’un fascisme se trouvaient cette fois-ci réunies, mais surtout, parce que la République, en jetant Maurras en prison, en faisant de lui le grand maudit, en démantelant pour une part le barrage qu’il dressait contre l’idée folle et fausse du césarisme, a permis que l’imposture gaullienne puisse, pour un temps, triompher.

Il n’est que trop certain que si De Gaulle était remplacé par un autre avatar du fascisme, celui-ci conduirait la France à d’autres désastres ou au même. C’est pourquoi il importe plus que jamais que l’intelligence politique, dont Maurras nous a laissé l’héritage, soit assez bien enracinée, en particulier dans cette jeunesse qui lutte pour l’Algérie française, afin qu’elle ne soit pas trompée une nouvelle fois. Nous n’avons pas d’autre choix qu’entre Maurras et le démocratisme – démocratisme parlementaire, fasciste ou communiste. ■ (FIN)

Illustration ci-dessus : Pierre Debray au rassemblement royaliste des Baux de Provence [1973-2005]

Lire les article précédents ...

Maurras et le Fascisme [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Par Hilaire de Crémiers

Maurras est censuré ! Comme du temps des Boches ! Le livre des commémorations nationales de l’année 2018 a été expédié au pilon pour avoir comporté l’annonce du 150e anniversaire de la naissance de l’écrivain et poète martégal : 20 avril 1868.

Mme Nyssen, ministre de la Culture, a obtempéré sur le champ à l’ordre venu de politiciens en mal de célébrité et d’officines stipendiées qui sont, comme on ne le sait que trop, les hauts lieux magistériels de la République. Question de foi et de morale : un citoyen n’a pas le droit de penser en dehors du dogme défini et encore moins d’oser regarder au-delà de la règle que lui assigne ledit Magistère.

L’index est là qui maintient en Enfer ceux qui ne doivent pas en sortir. Non, même pas le purgatoire dont ils risqueraient de se libérer ! Là, c’est définitif. Maurras, c’est le Mal absolu. Comment et pourquoi a-t-il été possible de seulement envisager une telle célébration ? Voilà donc que le Comité des célébrations avec ses sommités a été convoqué à comparaître devant la haute autorité ministérielle pour répondre d’une telle négligence ou, pire, de l’audace d’un tel crime. Nous sommes en 2018 ! Il faut le faire.

Rappelons, pour les sots qui jouent à l’autorité religieuse et qui prétendent nous régenter, que François Mitterrand plaçait Charles Maurras parmi ses auteurs préférés. Il l’écrit à Anne Pingeot, lettre intéressante que personne n’a jamais citée et où il exprime ses préférences littéraires : de Barrès à Montherlant, en passant par Chardonne et en n’oubliant pas Maurras dont il avait fréquenté l’œuvre, et plus que fréquenté ! Evidemment ! Mitterrand était tout, sauf un cuistre.

Pompidou, l’un de nos présidents cultivés, non seulement citait Maurras, mais, à la grande fureur des butors de la Gauche salonnarde, lui rendait hommage : dans Le nœud gordien, dans son dernier discours à Sciences-Po. Il considérait le Kiel et Tanger de Maurras comme un livre majeur pour la compréhension de la politique extérieure française. Lequel de nos censeurs ignares en connaît même le titre ? Charles de Gaulle avait dans sa bibliothèque les œuvres de Maurras et n’a pas manqué avant guerre de lui dédicacer ses livres. André Malraux, jeune homme, donnait une préface chaleureuse à Mademoiselle Monk de Charles Maurras.

Avant-guerre, pas un écrivain, pas un homme d’esprit, à l’exception de quelques envieux, qui ne se flattât d’avoir une relation avec l’écrivain de style puissant et le penseur de haute volée : de Barrès à Anatole France, de Proust à Apollinaire. Il avait pour compagnon Léon Daudet et Jacques Bainville.

Presque toute la jeune génération littéraire de l’entre-deux guerres a reconnu devoir son initiation intellectuelle à l’homme qui avait offert son génie à la postérité : de Maulnier à Boutang, de Bernanos à Brasillach. Combien d’académiciens lui sont restés fidèles : de Massis à Lévis-Mirepoix, de Bordeaux à Déon, de Gaxotte à Michel Mohrt ! L’Académie française s’est honorée en refusant de le remplacer de son vivant. Et les Français se laisseraient dicter leur goût, leur choix par une petite bande de corniauds incultes. C’est donc ça, la République ? Celle qui envoie Chénier et Lavoisier à l’échafaud !

Pourquoi tant de haine ? C’est la vraie question. Question bien connue des honnêtes gens et il en reste en France malgré tout. La bêtise et la méchanceté n’ont qu’un seul talent : déceler, sentir leur adversaire, sorte d’hommage que le vice rend à la vertu.

Charles Maurras est trop haut pour eux, trop profond aussi, trop vrai surtout. Le mensonge ne peut supporter la lumière. « C’est un abri et un bouclier que la lumière ; elle est impénétrable aux curiosités du commun. Les mystères qu’elle recouvre ne seront jamais divulgués. Je lui ai confié les miens » écrivait Charles Maurras en 1894 dans la préface à son Chemin de Paradis.

Puisse cette lumière jaillir quelque jour pour nous sortir de l’Enfer où la satanique imbécillité à l’intention de nous enfermer pour toujours, et pour nous entraîner sur son chemin de gloire jusqu’aux portes du Royaume. ■

Hilaire de Crémiers

Blum versus Mussolini

Par Pierre Debray

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Le fascisme français

L’essai de M. Paul Sérant, parce qu’il se borne à l’étude des réactions, d’ailleurs plus passionnelles que concertées, d’écrivains, risque d’accréditer la légende selon laquelle le fascisme serait un phénomène politique de droite. En fait, les auteurs dont il traite ont tous, à l’exception de Céline, plus ou moins fleureté avec les milieux nationalistes.

À la vérité, il ne saurait y avoir de fascisme français que jacobin. Marcel Déat devait en apporter, sous l’Occupation, une démonstration irréfutable. Il n’avait pas de peine à découvrir dans Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, les fondations idéologiques de l’État totalitaire. « Il y a eu, écrivait-il, tout au long des cent cinquante années, une école démocratique autoritaire », qu’il suffirait de prolonger pour retrouver, sous une forme authentiquement nationale, l’inspiration même du fascisme italien et du national-socialisme allemand. Selon lui, « la révolution française comme la révolution allemande* sont pour une large part des mouvements nationaux, une affirmation unitaire irrésistible. Voilà qui entraîne quelques conséquences et permet quelques rapprochements. C’est par là que s’explique l’esprit totalitaire du jacobinisme, par là que se manifeste le rôle de l’État, c’est de là que part l’incontestable socialisme montagnard ». On ne saurait mieux dire.

Sans doute, s’est-il trouvé, dans la droite française, quelques esprits faibles que troublaient les succès de Mussolini, et qui prétendaient fabriquer un fascisme français tout d’imitation, en se contentant de reprendre les uniformes et les rites des  faisceaux de combat, c’est-à-dire l’aspect purement extérieur, et contingent (photo). Le premier en date d’entre eux fut Georges Valois, qui devait d’ailleurs finir communiste après quelques péripéties intellectuelles assez pitoyables. Il est troublant que cet exemple malheureux ait eu quelque pouvoir de fascination sur un journaliste qui, plus récemment, prétendait lui aussi « recommencer Maurras », en attendant de finir comme bas agent de M. De Gaulle. Ce qui est du reste une fin plus logique qu’il pourrait sembler au premier abord.

faisceaux de combat, c’est-à-dire l’aspect purement extérieur, et contingent (photo). Le premier en date d’entre eux fut Georges Valois, qui devait d’ailleurs finir communiste après quelques péripéties intellectuelles assez pitoyables. Il est troublant que cet exemple malheureux ait eu quelque pouvoir de fascination sur un journaliste qui, plus récemment, prétendait lui aussi « recommencer Maurras », en attendant de finir comme bas agent de M. De Gaulle. Ce qui est du reste une fin plus logique qu’il pourrait sembler au premier abord.

Et dépit du soutien de cette haute finance qu’il insultait publiquement, tout en la courtisant en secret, Valois n’a guère duré plus d’une saison. Son fascisme n’était en réalité qu’une diversion, simple tentative pour diviser l’Action française dont le pouvoir craignait les menaces. Quant aux Ligues, comme les « Jeunesses patriotes », il leur arriva sans doute d’utiliser certaines des techniques d’action de propagande du fascisme, mais elles ne faisaient que continuer le vieux courant, plébiscitaire et boulangiste, plus puissant d’ailleurs à Paris que dans les provinces, que l’on ne saurait ni socialement, ni idéologiquement, confondre avec le fascisme.

Les seules tentatives sérieuses furent conduites par des éléments socialistes ou socialisants. L’histoire des mois fiévreux qui précédèrent le 6 février 1934, reste sans doute à faire. On ne saurait trop souhaiter que les témoins, et je pense en particulier à Georges Calzant, apportent à cet épisode mal connu de notre histoire nationale, l’irremplaçable contribution de leurs souvenirs.

Qu’il suffise d’évoquer les conciliabules entre journalistes de droite et politiciens de gauche, comme Eugène Frot, ou ce « Plan du 9 juillet », préfacé par Jules Romains qui préconisait – assez voisin de celui mis en place plus tard par Charles De Gaulle : renforcement de l’exécutif, vote de défiance contre le ministère entraînant la dissolution automatique, Sénat ne pouvant ni renverser le gouvernement, ni être dissous. Ce sont les promoteurs du « Plan du 9 juillet » qui avancèrent les premiers l’idée d’une école polytechnique d’administration, véritable séminaire technocratique pour hauts fonctionnaires. On sait que Jean Zay, ministre de Léon Blum, la fera sienne et que M. Michel Debré la réalisera en 1945, par l’installation de l’École Nationale d’Administration. On trouvait d’ailleurs, dans l’aréopage du Plan du 9 juillet, à côté de jeunes socialistes comme P. O. Lapie, des hommes comme Philippe Boegner et Louis Vallon, dont on n’ignore pas le rôle qu’ils devaient jouer par la suite dans l’entourage du gaullisme.

Néanmoins, c’est lors du trentième congrès du parti S.F.I.O., réuni à partir du 14 juillet 1933 à la Mutualité, qu’on vit éclater une révolte qui pouvait faire penser à celle qui avait dressé, à la veille de la première guerre mondiale, Mussolini contre les « officiels » du socialisme. Le congrès, en principe, était chargé de régler un obscur différend entre la commission exécutive du parti et le groupe parlementaire, accusé d’avoir soutenu un « gouvernement bourgeois ». Bientôt, il apparut que cet incident servait de prétexte à une offensive en règle conduite par Max Bonnafous, Adrien Marquet, député-maire de Bordeaux et surtout Marcel Déat. Lorsque  Marquet déclara que la France entrait « dans la phase qui préparera et permettra la réalisation des idéologies du XIXe siècle, chaque nation constituant, dans son cadre intérieur, un pouvoir fort qui se substituera à la bourgeoisie défaillante », Léon Blum s’écria (photo) : « je suis épouvanté ». De même il murmura, dit-on, « c’est presque du fascisme » en entendant le jeune Charles Lussy soutenir que « c’est par le gouvernement qu’on peut faire la révolution ».

Marquet déclara que la France entrait « dans la phase qui préparera et permettra la réalisation des idéologies du XIXe siècle, chaque nation constituant, dans son cadre intérieur, un pouvoir fort qui se substituera à la bourgeoisie défaillante », Léon Blum s’écria (photo) : « je suis épouvanté ». De même il murmura, dit-on, « c’est presque du fascisme » en entendant le jeune Charles Lussy soutenir que « c’est par le gouvernement qu’on peut faire la révolution ».

Les hérétiques furent d’ailleurs battus, très largement, en dépit des succès de  tribunes que Déat surtout avait remportés (photo), car Léon Blum tenait solidement l’appareil du Parti. Quelques semaines plus tard, ils quittèrent la S.F.I.O., qui perdit à cette occasion quelque chose comme vingt mille adhérents. Néanmoins, ceux que l’on nommait désormais les néo-socialistes ne parvinrent pas à conquérir une base militante. Ils se trouvèrent réduits à s’amalgamer à quelques autres groupuscules pour constituer, sous la houlette de Paul-Boncour, « l’union socialiste et républicaine », qui n’eut jamais d’importance que dans l’arithmétique parlementaire.