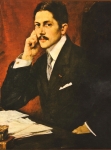

1867 : Naissance de Léon Daudet

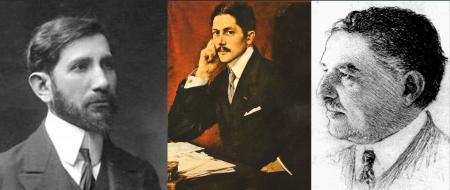

Que trois hommes aussi différents et, chacun, d'une personnalité aussi affirmée aient pu durant toute leur vie - à partir du moment où ils se sont rencontrés - être et rester amis au quotidien, dans le même mouvement et les mêmes locaux, sans la moindre "dispute" notable, voilà qui constitue une exception remarquable dans l'histoire politique...

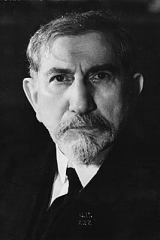

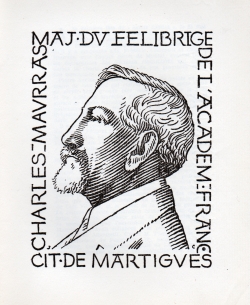

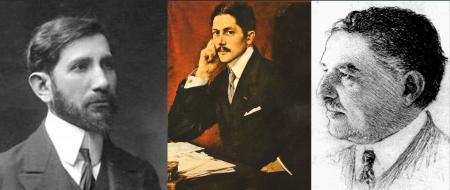

Lorsqu'on parle de Charles Maurras, de Léon Daudet et de Jacques Bainville, c'est peut-être la première chose qu'il convient de signaler (voir l'Éphéméride du 9 février - naissance et mort de Jacques Bainville; l'Éphéméride du 20 avril - naissance de Charles Maurras; l'Éphéméride du 1er juillet - mort de Léon Daudet; et l'Éphéméride du 16 novembre - naissance de Léon Daudet et mort de Charles Maurras)...

Ce cas unique d'amitié a été magnifiquement évoquée par Jacques Bainville dans les quelques mots de remerciements qu'il prononça au siège du journal, à l'occasion de son élection à l'Académie française :

Vertu de l'amitié

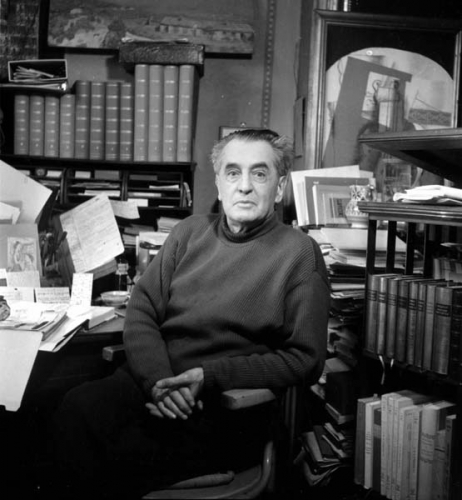

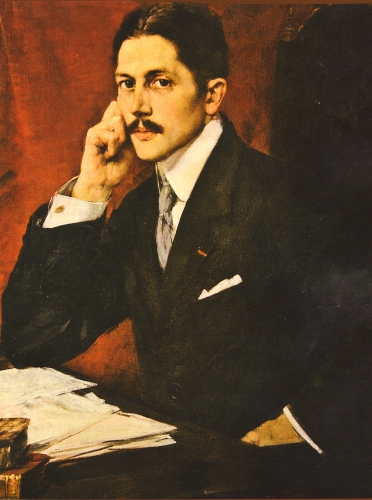

Voir notre album : Maîtres et témoins (III) : Léon Daudet

Comment mieux évoquer Léon Daudet qu'en mettant en exergue son extra-ordinaire amitié avec Charles Maurras, et les raisons profondes de cette amitié ? C'est Henri Massis qui nous les donne, dans son très intéressant Maurras et notre temps : cette amitié littéralement exceptionnelle a bien été l'essentiel de sa vie !... :

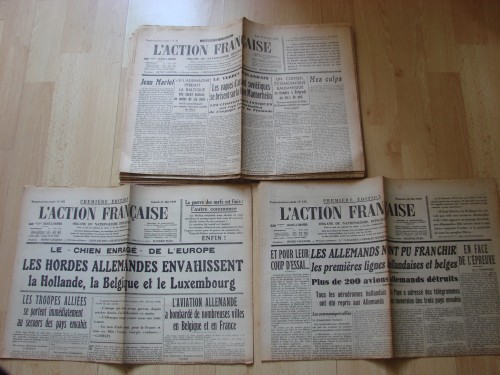

"...Le tempérament de Léon Daudet exigeait une entière liberté. C'est parce que l'Action Française la lui a donnée, cette liberté, que Daudet a pu développer tous ses dons, toutes les puissances de sa nature. Les richesses, les infinies curiosités de cet esprit si ample dans ses profondeurs, tout ce qu'il y avait en lui de vivant et de fort, l'Action Française a su l'intégrer, s'en accroître.

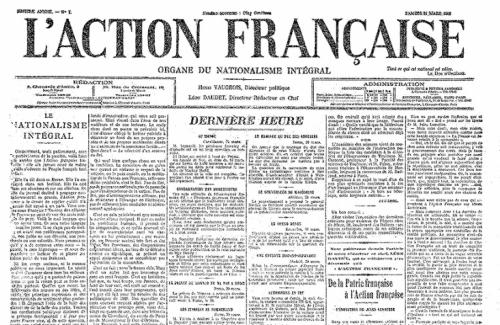

"Si nous n'avions pas Daudet, nous serions un journal de professeurs !" disait Maurras. L'amitié de Léon Daudet et de Charles Maurras avait accompli ce miracle, et si l'on songe que ces deux personnalités si entières étaient loin de coïncider en tous points, il y eut là une sorte de merveille ! Rien jamais ne détendit ces liens; les épreuves ne firent que renforcer leur amitié en la sublimant...

Je ne me suis jamais disputé une seule fois en vingt ans avec Maurras", disait Léon Daudet avec une fierté où il y avait du bonheur. Et à Saint-Rémy-de-Provence, sur la tombe de son ami, Maurras nous a livré leur secret : "Notre amitié, dit-il, avait à sa base un respect profond, le respect de nos différences de goût, de caractères, le respect de nos raisons d'être où chacun avait besoin de se complaire et d'aboutir.

Quand, le 21 mars 1908, Maurras et Daudet s'attelèrent ensemble au journal, les bonnes langues leur donnaient de trois à six mois de cohabitation possible; elle devait durer plus de trente ans, et la mort seule les sépara. Leur accord parfait tenait au plus vif de leurs esprits et de leurs âmes . Au terme du voyage, quand détaché de presque tout, le regard déjà fixé sur le visage d'un autre monde, Daudet songeait aux seules choses qui lui importassent encore, il les ramassait toutes en ce trait suprême : "Ma prière du soir... et ma vie pour Charles Maurras !"

Il y avait chez Léon Daudet, sous la spontanéité de ses mouvements, la vivacité de ses appétits, une aspiration non moins instinctive à l'harmonie, à l'équilibre, à l'ordre, un désir de perfection humaine qui, chez lui, prenait sa forme dans l'image qu'il se faisait de l'artiste supérieur, de l'homme de génie, et Maurras, à ses yeux était de ces hommes là. Leurs esprits se rejoignaient, en dépit des différences, dans ce quelque chose d'organisé qui est au fond des grandes constructions de la logique et de la raison.

Tout, au reste, chez Léon Daudet tendait à la synthèse, jusqu'à ce sens du surnaturel si puissant en lui, et qu'il ne faut pas confondre avec l'illimité. S'il avait soif d'infini dans la pensée, le précis, le concret le réel, l'attiraient invinciblement. Oui, ce visionnaire possédait le "sens synthétique" par excellence. Tous les appoints de la connaissance et de l'expérience nourrissaient ses visions, mais rien ne lui faisait tant horreur que le rêve vide, inorganique par essence. L' "universel créé", c'était sa pâture, à lui Daudet - mais seul l'ordre le divinise qui permet à la liberté intérieure d'y atteindre et d'étendre son champ.

Voilà ce que Maurras lui avait fait redécouvrir, et sa rencontre avait été pour lui une illumination de tout l'être. "Quel homme !" s'écriait Daudet au spectacle que, rien qu'en vivant, Maurras lui offrait. Et je ne sais pas de plus belle définition de Maurras, fils du Stagirite, que celle où Daudet le nomme : "stratège de l'esprit, battant toutes les places rétives, avec l'aide de Minerve, et les forçant par les mots".

La devise personnelle de Daudet était : Qui n'a pas lutté n'a pas vécu !

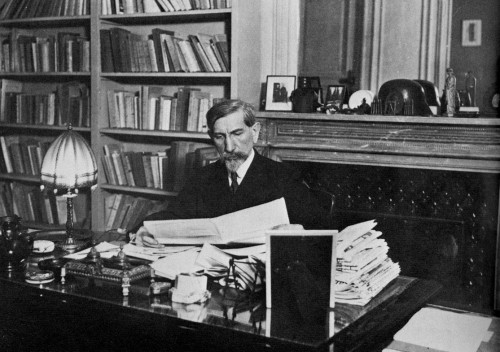

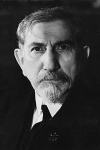

1952 : Mort de Charles Maurras

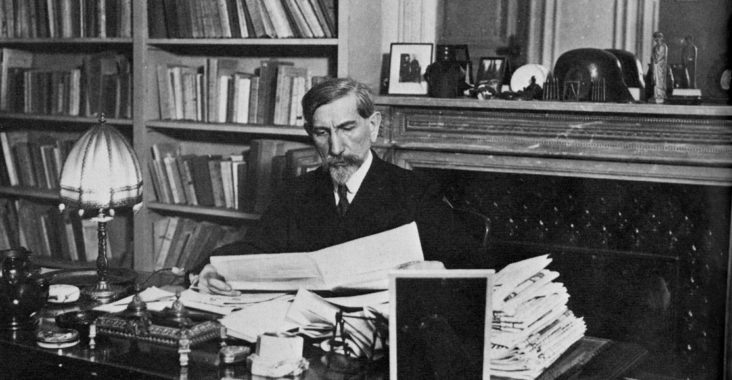

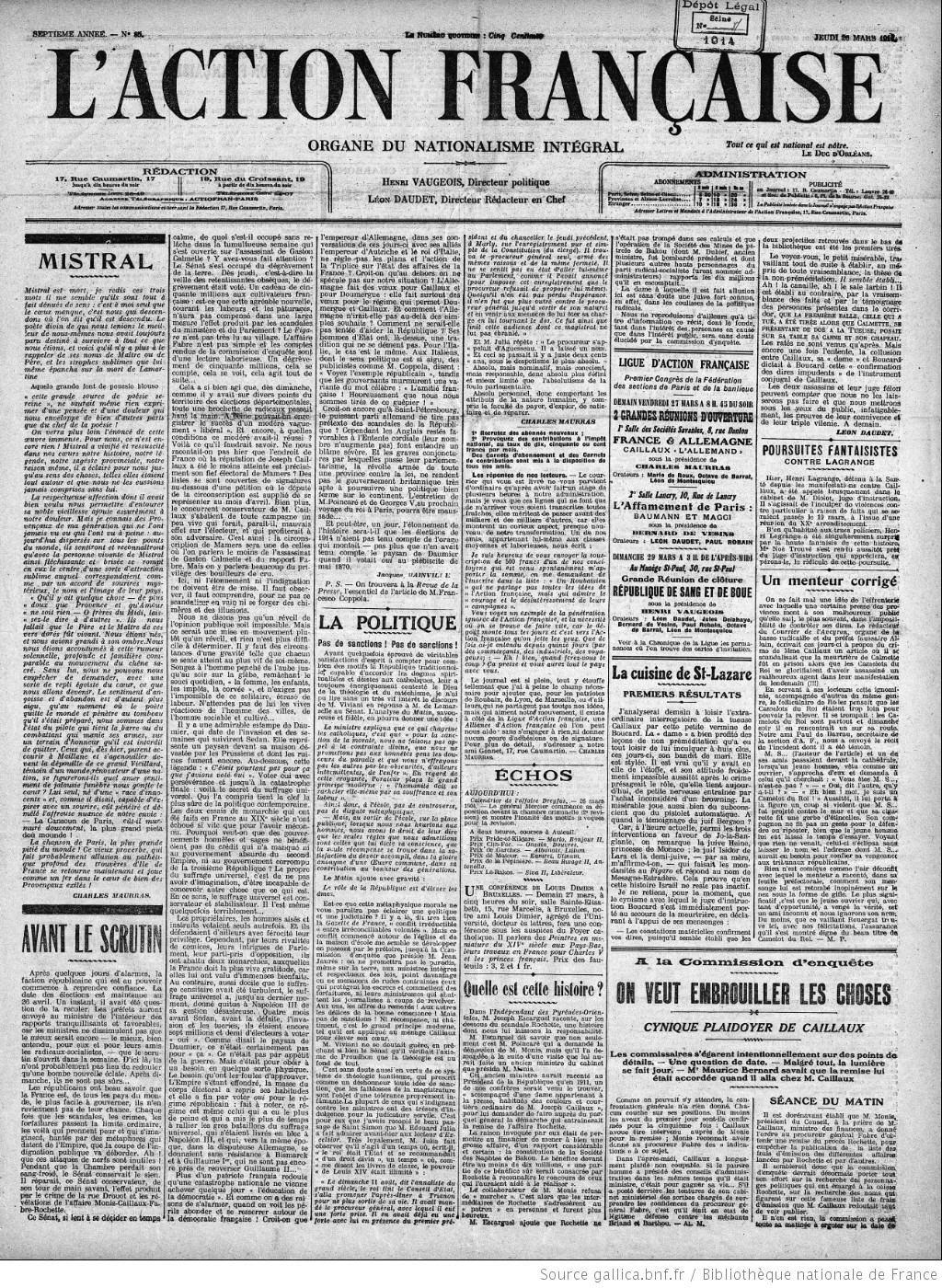

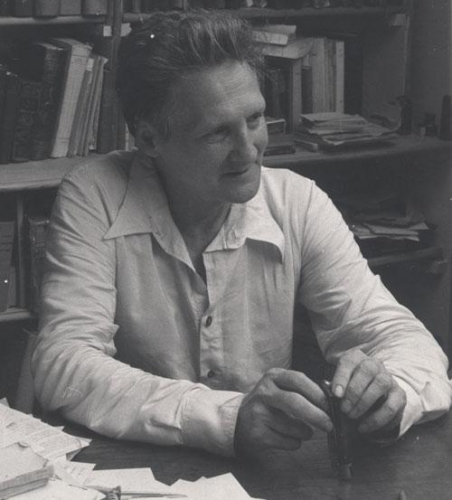

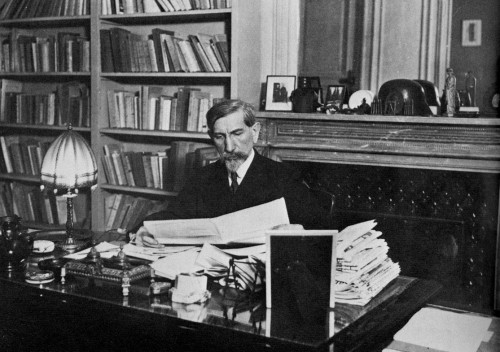

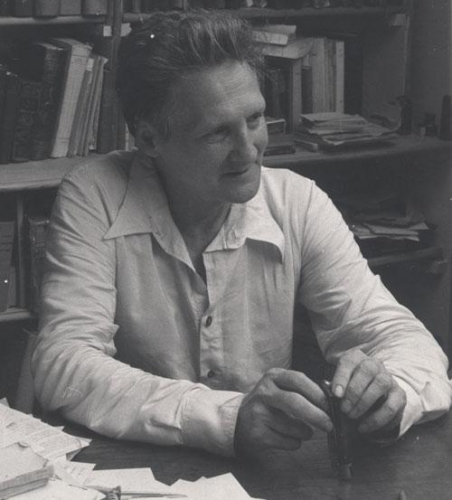

À sa table de travail, dans les locaux de l'Action française

Voir notre album : Une visite chez Charles Maurras

Jean Paulhan a publié un beau texte sur Maurras, que Pierre Boutang évoque et reprend ainsi :

"...Il est bon que Paulhan, plus qu'aucun autre, ait contribué à donner un nom à ce livre, à indiquer l'absence originelle d'écart entre la pensée, la vie et l'œuvre, chez Maurras; cela précisément par une lettre où il énumérait trois sortes de reconnaissance "que tout homme de pensée nourrit aujourd'hui à son égard".

Nourrit ? Devrait nourrir, et les voici :

"L'extrême noblesse et pureté de sa vie, sa vertu dans le sens le plus fort du terme"; ensuite l'affirmation, par "cet écrivain farouche", de "la place apparemment modeste qu'a l'intelligence dans la société – et qu'à vouloir diriger le monde, un auteur perd la grande part de sa dignité"; enfin, et ensemble, "qu'il appartient à cet auteur de connaître la vérité et de la dire... À partir de quoi ses pouvoirs sont sans limites.

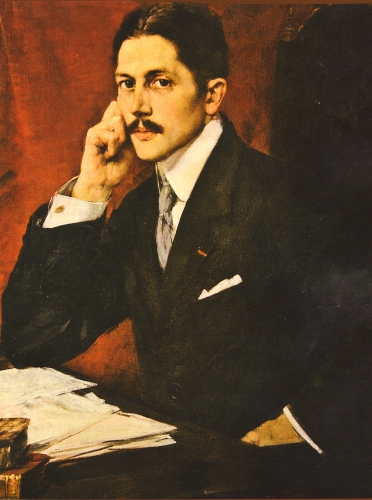

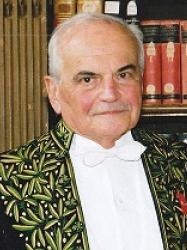

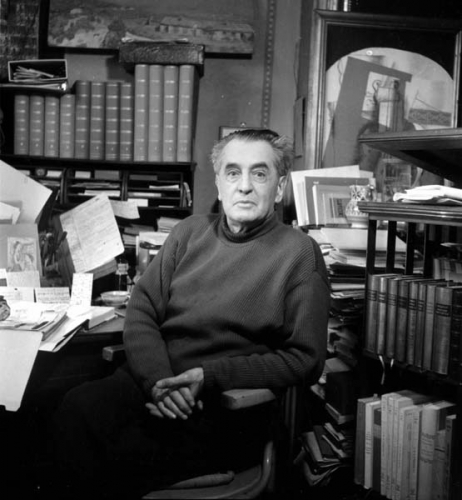

Jean Paulhan, en 1954

Au-delà de ces trois titres à la reconnaissance de tels « hommes de pensée », dont les deux derniers renvoient au livre décisif pour notre époque, l'Avenir de l'Intelligence – décisif pour la spéculation de notre siècle – Paulhan ajoutait un étrange pouvoir, « une sagesse plus grande et plus héroïque, qui maintient à tous risques celle de nos vérités sociales qui risque d'être négligée : Charles Maurras n'a cessé de nous rappeler, contre la mode, contre les puissances d'argent et les facilités de tout ordre (1), que nous nous trouvions être Français, et que ce n'était qu'à force d'amour pour elle que nous pouvions rendre la France – admirable, il se peut; supportable en tout cas.

Nous lui devons tous d'être meilleurs que nous ne méritons d'être."

(Pierre BOUTANG, "Maurras, la destinée et l’œuvre", PLON, 1984)

Et Léon Daudet, lors de la réunion d'hommage national à Charles Maurras (tenue à Paris le 8 juillet 1937, au Vel d'Hiv, après la sortie de prison de Maurras ) a prononcé le bel hommage suivant :

"...Vous avez entendu ce soir bien des chefs de partis différents s'associer dans la reconnaissance que le pays doit à Charles Maurras. Je l'aime fraternellement, vous le savez; je l'aime fraternellement d'abord pour les immenses qualités de sensibilité, de finesse qui sont en lui. Et puis parce que... il est pour moi le symbole de mon pays. Je crois fermement, et je vous le dis avec tristesse et sincérité, dépouillé, croyez-moi, de tout esprit partisan, je crois fermement que la France dans la situation où elle est ne peut être sauvée des dangers qui la menacent, et qui sont pires qu'en 1914, que par le fait que Maurras soit au pouvoir.

Je ne parle pas, je vous le répète, en partisan. Ma conviction, puisée dans l'Histoire, est ce qui fait que je me suis donné à Maurras - et sachez bien que je ne me suis donné à aucune autre personne vivante que lui , parce que je me fiche à peu près de tout...

Je me fiche de tout le monde, comme je me fiche de toutes les dignités, comme je me fiche de tous les honneurs. Je tiens cette indifférence de mon père, Alphonse Daudet, qui ne voulut jamais être de rien, et comme Alphonse Daudet je considère ceux qu'on appelle les puissants de l'heure comme des impuissants de la nuit !

Je me fiche de tout, sauf de ma Patrie. Mais lui, Maurras, représente la Patrie, et c'est pour cela que je me suis donné à lui. Il est un autre grand citoyen, malheureusement disparu, dont la figure doit être ici évoquée en ce jour de grande clarté et de grande union française, vous l'avez déjà nommé, c'est l'irremplaçable Jacques Bainville..."

Parlant de Molière, illustrateur de Plaute et de Térence, son ami La Fontaine lui dédia cet épigraphe : "...Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit / Dont le bel Art réjouissait la France...".

Ne peut-on en dire autant de cette Action française qui a réussi le prodige de faire vivre ensemble, pendant quarante ans, trois personnalités aussi dissemblables que le bouillant et truculent Daudet, le placide Bainville, le poète Maurras ? : d'eux aussi, de cette "amitié d'AF" exceptionnelle, on peut dire, en reprenant La Fontaine, "Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit / Dont le bel Art réjouissait la France..."

• Voir notre album

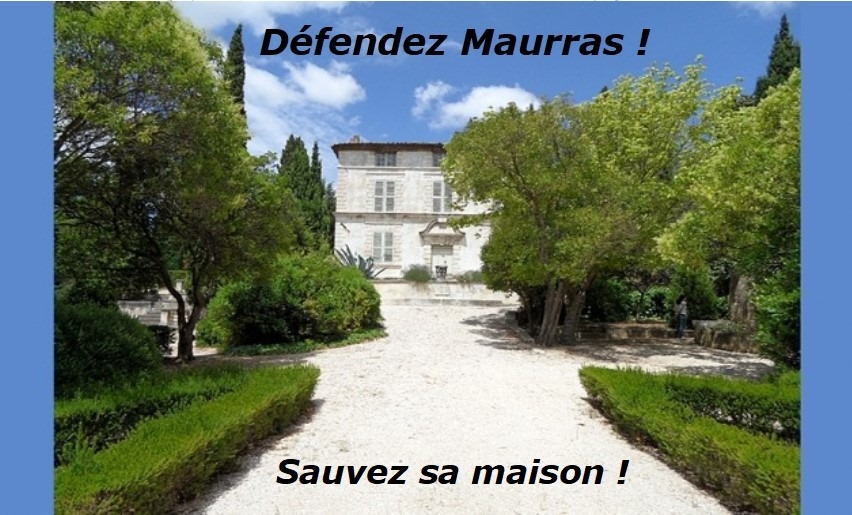

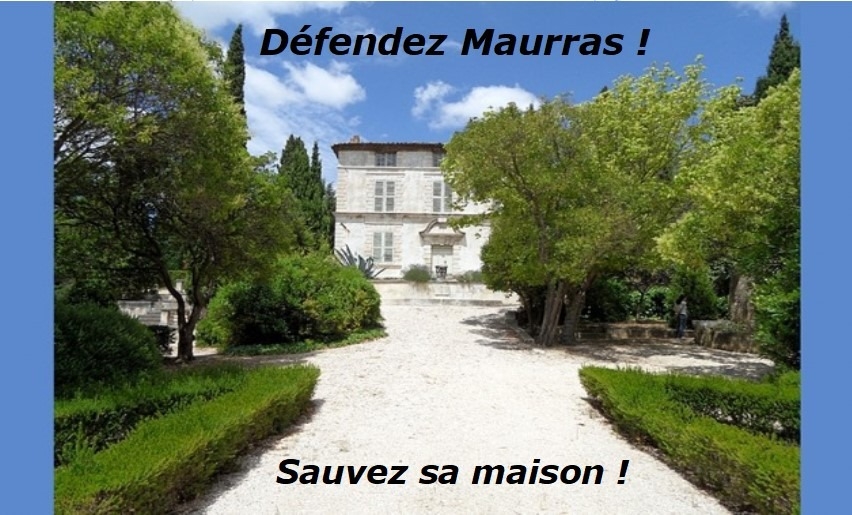

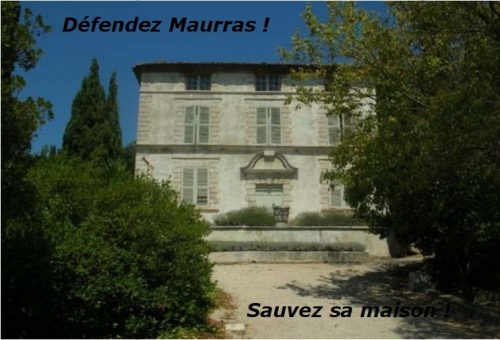

Le vendredi 9 février 2018, Franz-Olivier Giesbert est à Martigues, pour la chaîne C8. Il doit y réaliser un court reportage sur Charles Maurras destiné à l'émission de Thierry Ardisson Salut les terriens programmée le surlendemain dimanche en soirée.

Le vendredi 9 février 2018, Franz-Olivier Giesbert est à Martigues, pour la chaîne C8. Il doit y réaliser un court reportage sur Charles Maurras destiné à l'émission de Thierry Ardisson Salut les terriens programmée le surlendemain dimanche en soirée.  La mairie lui refusera effectivement l'accès au jardin dans les termes étonnants qu'on peut lire en exergue de cet article. Et ce via un agent municipal chargé de cette réponse évidemment marquée par le sectarisme, l'ignorance et le simple déni de réalité. Franz-Olivier Giesbert filmera la maison et le jardin de Maurras de l'extérieur...

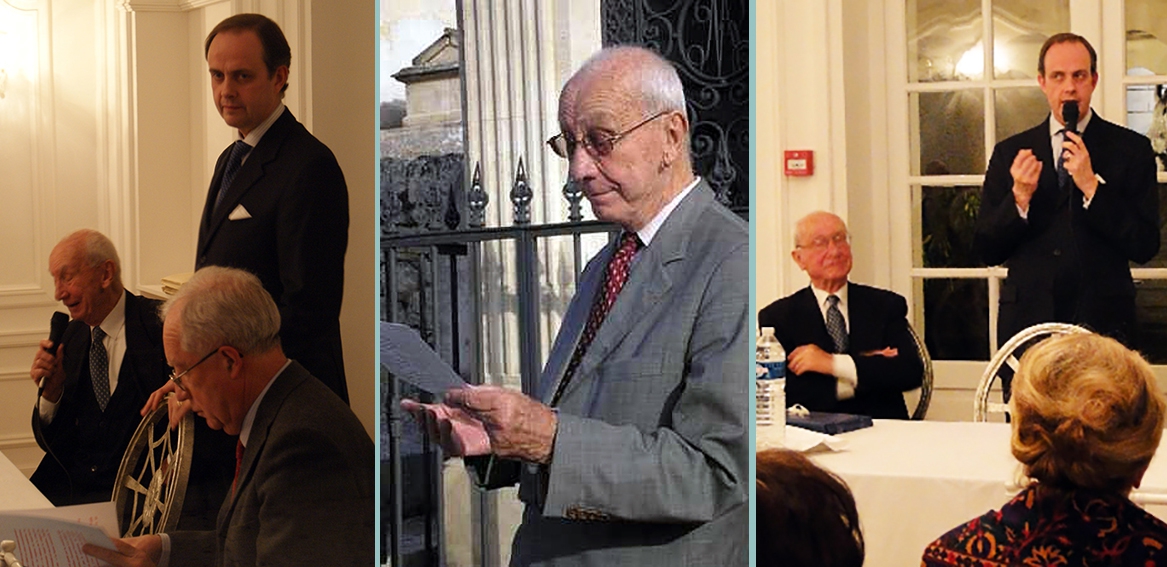

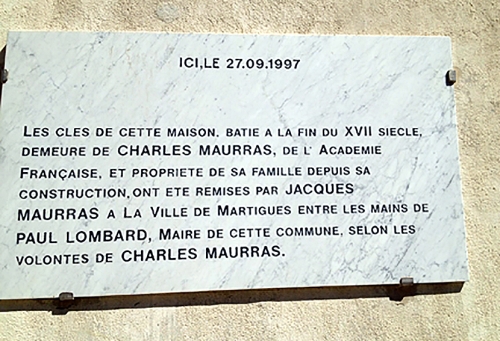

La mairie lui refusera effectivement l'accès au jardin dans les termes étonnants qu'on peut lire en exergue de cet article. Et ce via un agent municipal chargé de cette réponse évidemment marquée par le sectarisme, l'ignorance et le simple déni de réalité. Franz-Olivier Giesbert filmera la maison et le jardin de Maurras de l'extérieur... Ce transfert eut lieu le 27 septembre 1997, au cours d'une cérémonie tenue dans les jardins de la maison du Chemin de Paradis, en présence de Paul Lombard, maire (communiste) de Martigues (de 1968 à 2009), de Jacques Maurras, neveu de Charles Maurras et de Michel Déon, de l'Académie française. Michel Déon avait été secrétaire de Charles Maurras à Lyon pendant l'Occupation. Il était de l'Académie française, institution à laquelle Maurras avait appartenu. De nombreuses personnes, assistaient à la cérémonie dans le jardin dont l'actuelle équipe de Lafautearousseau.

Ce transfert eut lieu le 27 septembre 1997, au cours d'une cérémonie tenue dans les jardins de la maison du Chemin de Paradis, en présence de Paul Lombard, maire (communiste) de Martigues (de 1968 à 2009), de Jacques Maurras, neveu de Charles Maurras et de Michel Déon, de l'Académie française. Michel Déon avait été secrétaire de Charles Maurras à Lyon pendant l'Occupation. Il était de l'Académie française, institution à laquelle Maurras avait appartenu. De nombreuses personnes, assistaient à la cérémonie dans le jardin dont l'actuelle équipe de Lafautearousseau.  Déon prononça enfin un superbe discours, de pleine fidélité au maître de sa jeunesse. Ce discours, Paul Lombard l'entendit. Nous comptons bien le publier un jour prochain. Il y a de nombreux témoins de cet après-midi de septembre 1997 qui ne laissait pas présager l'ostracisme de tout ou partie de l'actuelle équipe municipale.Une plaque apposée sur la maison (ci-dessous) commémore cette journée.

Déon prononça enfin un superbe discours, de pleine fidélité au maître de sa jeunesse. Ce discours, Paul Lombard l'entendit. Nous comptons bien le publier un jour prochain. Il y a de nombreux témoins de cet après-midi de septembre 1997 qui ne laissait pas présager l'ostracisme de tout ou partie de l'actuelle équipe municipale.Une plaque apposée sur la maison (ci-dessous) commémore cette journée.

Une des originalités de l'Action française est d'être un mouvement tout à fait laïc mais qui a joué un rôle central dans l'histoire de l'Église. Non seulement le parcours de l'AF dans le siècle est jalonné par des événements en rapport avec le catholicisme (défense des églises pendant les inventaires, polémique avec le Sillon, condamnation romaine) mais encore la condamnation de 1926 est une date-clé dans l'histoire de l'Église elle-même. Même si ses motivations n'étaient pas seulement doctrinales (comme le montre la levée sans contrepartie de cette condamnation en 1939), ses conséquences, en reversant le rapport de force entre modernistes et conservateurs, non seulement pour l'Église de France mais pour l'Église universelle, se feront sentir jusqu'au concile Vatican II et à la tempête révolutionnaire qui le suivra.

Une des originalités de l'Action française est d'être un mouvement tout à fait laïc mais qui a joué un rôle central dans l'histoire de l'Église. Non seulement le parcours de l'AF dans le siècle est jalonné par des événements en rapport avec le catholicisme (défense des églises pendant les inventaires, polémique avec le Sillon, condamnation romaine) mais encore la condamnation de 1926 est une date-clé dans l'histoire de l'Église elle-même. Même si ses motivations n'étaient pas seulement doctrinales (comme le montre la levée sans contrepartie de cette condamnation en 1939), ses conséquences, en reversant le rapport de force entre modernistes et conservateurs, non seulement pour l'Église de France mais pour l'Église universelle, se feront sentir jusqu'au concile Vatican II et à la tempête révolutionnaire qui le suivra. L'accusation la plus fréquente portée contre l'AF en cette matière serait d'avoir "instrumentalisé" l'Église. Cette idée, contredite par la formule de saint Pie X déjà citée, ne résiste pas à l'examen. Maurras voit dans le catholicisme la composante principale de l'identité morale, esthétique et spirituelle de la nation française et, au-delà de la France, il identifie catholicisme et civilisation parce que l'Église a opéré dans l'expression de ses dogmes comme dans sa structure hiérarchique et ses rites, la synthèse de l'héritage helléno-latin et du christianisme. On est loin de la conception voltairienne d'une Église-gendarme, tout juste bonne pour le petit peuple !

L'accusation la plus fréquente portée contre l'AF en cette matière serait d'avoir "instrumentalisé" l'Église. Cette idée, contredite par la formule de saint Pie X déjà citée, ne résiste pas à l'examen. Maurras voit dans le catholicisme la composante principale de l'identité morale, esthétique et spirituelle de la nation française et, au-delà de la France, il identifie catholicisme et civilisation parce que l'Église a opéré dans l'expression de ses dogmes comme dans sa structure hiérarchique et ses rites, la synthèse de l'héritage helléno-latin et du christianisme. On est loin de la conception voltairienne d'une Église-gendarme, tout juste bonne pour le petit peuple !

Regards sur Maurras

Regards sur Maurras