La rivalité entre ashkénazes et séfarade

À gauche comme à droite, beaucoup partagent le même diagnostic : le « procès[1] historique du capitalisme » illusionna les gauchistes. Serge Audier, qui s’est intéressé aux discours de ceux qui jugent que Mai 68 fut globalement une négativité, constate que « l’une des thèses les plus en vogue est que mai 1968 n’a été que l’accoucheur de la société libérale capitaliste : les soixante-huitards se réclamaient de Mao et de Trotski, ils dénonçaient la société de consommation, alors qu’ils étaient à leur insu, en réalité, les meilleurs agents historiques de la société marchande et de consommation. »[2] Ainsi un sous-groupe se détache à l’intérieur de la bande des meneurs de Mai, dont les motivations ont pu en réalité être distinctes de celles des piétons qu’ils entraînèrent derrière eux.

L’avant-garde étudiante a su déclencher une émeute dans le Quartier latin qui a progressivement embrasé l’ensemble du pays. Un phénomène en fait ni nouveau ni spécifique à la France, comme en atteste le commentaire de V. Choulgine sur les manifestations d’étudiants en 1889 à Saint-Pétersbourg : « Les longs couloirs de l’université grouillaient d’une foule de jeunes en effervescence. Je fus frappé de voir prédominer les Juifs. Étaient-ils plus ou moins nombreux que les Russes, je ne saurais le dire, mais ils prédominaient incontestablement, car c’est eux étaient aux commandes de cette mêlée tumultueuse en blousons. »[3]

Annie Kriegel précise que les ashkénazes étaient plus nombreux par rapport aux séfarades dans les instances dirigeantes des groupuscules gauchistes pour deux raisons. La tradition socialiste y était plus développée, et ce depuis plusieurs décennies. Le Bund, un mouvement socialiste spécifiquement juif qui s’étendait sur la Pologne, la Lituanie et la Russie avait été créé en 1897 à Vilnius. Un an plus tard il adhérait au Parti social-démocrate russe (PSDR) de Lénine. Mais en 1903, lors du IIème Congrès du PSDR, à Bruxelles, le Bund décidait de reprendre sa liberté en quittant le parti de Lénine.

Beaucoup d’ashkénazes, qui arrivèrent en France essentiellement dans les années 1930, avaient été influencés, directement ou indirectement, par ce mouvement. La violente répression nazie et la guerre opposant l’Allemagne hitlérienne et l’Union Soviétique de Staline avaient renforcé leur inclination communiste. En revanche, toute cette histoire était étrangère aux séfarades, qui dans leur grande masse venaient d’Algérie, de Tunisie et du Maroc. Leur passé récent, marqué par le déchirement de l’exil dû à la décolonisation, ne les portait pas tellement à embrasser la cause communiste. Tel est notamment le cas du pied-noir Jean-Marc Salmon, qui dans sa prime jeunesse était plus Algérie française, c’est-à-dire bien à droite, que porté vers le gauchisme militant. C’est un « juif italien par son père, hispano-kabyle par sa mère, et rapatrié d’Algérie en 1961. […] Seul l’antisémitisme de ses copains de l’OAS l’a empêché de les rejoindre. Son virage à gauche, il l’a pris plus tard, préparant HEC dans la bonne ville de Nice »[4].

À l’intérieur des instances de direction des groupuscules des révolutionnaires professionnels, la rivalité entre ashkenazim et sepharadim est palpable.

Mais pas seulement : au sein de l’UNEF aussi, le principal syndicat étudiant, au milieu des années 1960, entre le sépharade Jean-Marc Salmon, qui en 1964, arrivé à Paris, en devient un cadre important, et l’ashkénaze Marc Kravetz, le premier représentant le courant des « statutaires », le second celui des « structuristes » : « Au cours d’interminables assemblées générales, les partisans des deux thèses dissertent, gagnent, perdent, regagnent. ʽʽQuel rabbin, ce Salmon ! ʼʼ, murmure un soir Kravetz, excédé par les arguties de son adversaire. Même là, l’éternelle rivalité entre les ashkénazes et les sépharades trouve son expression. »[5]

Le 14 juin 1967, les « maos » sont réunis dans la salle V de l’école normale supérieure de la rue d’Ulm, le quartier général. Le séfarade Tiennot Grumbach « est sur la sellette »[6]. Il lui est reproché par Robert Linhart l’ashkénaze son rapprochement avec les concurrents du CMLF (Cercles marxistes-léninistes de France), en particulier pour l’organisation d’une manifestation contre Israël pendant la guerre des Six-Jours. « Tiennot aime Robert. Il lui voue une intense admiration – pour son brio, sa clairvoyance intellectuelle, son aptitude à rebondir au détour d’un rapport. Et il aime aussi l’homme privé, sa sincérité, sa passion, la qualité du rêve qui l’habite et le meut. […] Blessé, pâle, le camarade Grumbach empoigne à son tour le fouet :

– Allons-nous supporter longtemps, crache-t-il d’une voix blanche, le style grand seigneur du camarade Linhart ? Ses coquetteries vestimentaires ? Son dandysme nonchalant qui ne l’empêche pas de distribuer, autour de lui, les consignes et les mauvais points ? Son mépris pour l’élaboration collective ?

Tiennot défie l’assistance, monte d’un cran, apostrophe son ami les yeux dans les yeux :

– Tu as de beaux costards, Robert, tu préfères le velours bien coupé. Tu ne te rases pas le matin pour ajouter une touche de négligence à ton élégance soignée. […]

Tiennot, dans son emportement, a violé un tabou, déchiré le paravent d’une zone obscure. Et les autres s’engouffrent par la brèche. Haro sur la souffrance du camarade Linhart, sur sa hauteur, sur sa morgue ! Benny, un éclat d’ironie socratique dans l’œil, se garde d’enchérir, lui qui vit mal l’ascendant du Polack ashkénaze. »[7]

Linhart, à ses yeux, « paraît moins étranger que distant – une distance dérangeante, provocante, lourde de sens, d’émulation. Un ashkénaze polonais (comme Jacques-Alain Miller) volontiers méprisant, dont les gestes et les mots trahissent une arrogance retenue. Le séfarade égyptien confie à son ami Broyelle, garanti goy, et, en la matière, témoin impartial, que Robert « a un côté polak. […] L’ ‘’ étudiant pauvreʼʼ méditerranéen se sent gauche, un peu emprunté, à côté du Parisien si parisien, juif comme lui et juif autrement que lui. »[8]

Ce qui est corroboré par ailleurs, dans un livre du journaliste Maurice Szafran : « Le juif égyptien, pauvre et apatride, est en concurrence avec le dandy juif, parfaitement intégré à la société, personnage du Tout-Paris, si civilisé et si européen. »[9]

Si une telle thèse est quelque peu caricaturale elle repose sur un fond de vérité. Elle traduit une réalité que certains pourraient relever à des fins polémiques. Mais ce fait est indiscutable, corroboré par une grande variété de sources. Nous nous abstiendrons de les citer toutes, tellement elles sont nombreuses. Ce sont surtout des publications internes aux milieux juifs, très enclines à un nombrilisme que l’on ne saurait leur reprocher, qui ont insisté sur la « forte présence juive à la tête des organisations d’extrême gauche en France. »[10] (Dossier à suivre) •

[1] Au sens de processus.

[2] Serge Audier, La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuelle, La Découverte, Paris, 2008, p. 14.

[3] Alexandre Soljenitsyne, Deux siècles ensemble (1795-1995), I, Paris, Fayard, 2002, p. 265.

[4] Hervé Hamon, Patrick Rotman, Génération. Les années de rêve, Paris, Seuil, 1987, p. 295.

[5] Ibid., p. 296.

[6] Ibid., p. 339.

[7] Ibid., p. 339-340.

[8] Ibid., p. 276.

[9] Maurice Szafran, Les juifs dans la politique française de 1945 à nos jours, Paris, Flammarion, 1990, p. 180.

[10] Yaël Auron, Les juifs d’extrême gauche en mai 68, Paris, Albin Michel, 1998, p. 146.

Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...

Dossier spécial Mai 68

Dans cette chronique fort intéressante du Journal de Montréal [1.05] Mathieu Bock-Côté, après avoir dit que « nous aimons croire que nous vivons en démocratie », expression singulièrement restrictive et dubitative, ajoute que nous aimons croire aussi que « jamais, dans l’histoire, les hommes n’ont été aussi libres que maintenant » ». Et il concède : « Globalement, c’est vrai. » Précaution oratoire ? On peut le penser car la suite de sa réflexion est tout entière non pas tout à fait pour démontrer le contraire, mais pour marquer toutes les redoutables limites et restrictions de tous ordres qu'il est réaliste d'opposer à cet optimisme de principe. L'article dans son énoncé et sa composition est nuances, prudence et habileté. Au bout du compte, c'est la vérité vrai, lucide et réaliste qu'il dévoile. Et nous sommes d'accord. LFAR

Dans cette chronique fort intéressante du Journal de Montréal [1.05] Mathieu Bock-Côté, après avoir dit que « nous aimons croire que nous vivons en démocratie », expression singulièrement restrictive et dubitative, ajoute que nous aimons croire aussi que « jamais, dans l’histoire, les hommes n’ont été aussi libres que maintenant » ». Et il concède : « Globalement, c’est vrai. » Précaution oratoire ? On peut le penser car la suite de sa réflexion est tout entière non pas tout à fait pour démontrer le contraire, mais pour marquer toutes les redoutables limites et restrictions de tous ordres qu'il est réaliste d'opposer à cet optimisme de principe. L'article dans son énoncé et sa composition est nuances, prudence et habileté. Au bout du compte, c'est la vérité vrai, lucide et réaliste qu'il dévoile. Et nous sommes d'accord. LFAR

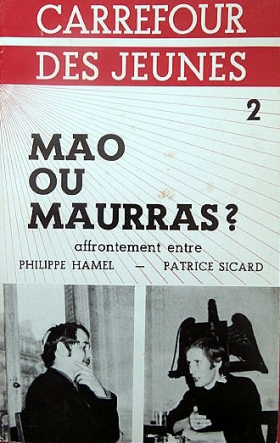

Lorsque le Quartier latin s’embrase, les royalistes ne restent pas inactifs, même si leurs marges de manœuvre sont plutôt étroites, coincés entre le pouvoir gaulliste et les contestataires, anarchistes ou gauchistes de toutes tendances… A partir du 13 mai, ils organisent des manifestations quotidiennes « contre la subversion » sur les Champs Elysées et dans le quartier de l’Opéra, et ce jusqu’au 20 mai. Durant ces manifestations, préparées dans les locaux d’Aspects de la France (rue Croix-des-petits-champs, à Paris 1er), les jeunes monarchistes, s’ils brandissent des calicots surtout anticommunistes, développent des arguments un peu différents de ceux de leurs aînés, arguments plus « avancés » et très critiques à l’égard de la Société de consommation, déjà dénoncée par leur « maître spirituel » Pierre Debray. Les affrontements avec le groupe d’extrême-droite et européiste « Occident », qui se joint au bout de quelques jours aux manifestations « contre-révolutionnaires » menées par l’AF, sont parfois violents et montrent clairement la dichotomie entre les stratégies et les idées des deux mouvements, même si quelques ententes fort temporaires peuvent se faire dans quelques facultés. Mais les deux mégaphones de ces manifestations parisiennes restent la propriété de l’AF, tenus solidement par Yvan Aumont et un autre jeune militant, parfois Gérard Leclerc qui harangue ses camarades sur le pavé parisien en vantant le « socialisme de Maurras », socialisme pris dans son sens véritable et non pas idéologique. Contre Marx, Maurras !

Lorsque le Quartier latin s’embrase, les royalistes ne restent pas inactifs, même si leurs marges de manœuvre sont plutôt étroites, coincés entre le pouvoir gaulliste et les contestataires, anarchistes ou gauchistes de toutes tendances… A partir du 13 mai, ils organisent des manifestations quotidiennes « contre la subversion » sur les Champs Elysées et dans le quartier de l’Opéra, et ce jusqu’au 20 mai. Durant ces manifestations, préparées dans les locaux d’Aspects de la France (rue Croix-des-petits-champs, à Paris 1er), les jeunes monarchistes, s’ils brandissent des calicots surtout anticommunistes, développent des arguments un peu différents de ceux de leurs aînés, arguments plus « avancés » et très critiques à l’égard de la Société de consommation, déjà dénoncée par leur « maître spirituel » Pierre Debray. Les affrontements avec le groupe d’extrême-droite et européiste « Occident », qui se joint au bout de quelques jours aux manifestations « contre-révolutionnaires » menées par l’AF, sont parfois violents et montrent clairement la dichotomie entre les stratégies et les idées des deux mouvements, même si quelques ententes fort temporaires peuvent se faire dans quelques facultés. Mais les deux mégaphones de ces manifestations parisiennes restent la propriété de l’AF, tenus solidement par Yvan Aumont et un autre jeune militant, parfois Gérard Leclerc qui harangue ses camarades sur le pavé parisien en vantant le « socialisme de Maurras », socialisme pris dans son sens véritable et non pas idéologique. Contre Marx, Maurras ! Dans le même temps, la presse monarchiste d’AF poursuit sa parution, dans des conditions parfois épiques, et multiplie sa diffusion qui atteint en quelques jours des dizaines de milliers d’exemplaires, assurant une nouvelle visibilité près de publics nouveaux, mais qui laissent là encore, au regard des violences et des tendances et idées dominantes, peu de traces dans la mémoire collective, comme le prouvent les multiples publications récentes, articles ou livres, consacrées à Mai 68 et à ses acteurs.

Dans le même temps, la presse monarchiste d’AF poursuit sa parution, dans des conditions parfois épiques, et multiplie sa diffusion qui atteint en quelques jours des dizaines de milliers d’exemplaires, assurant une nouvelle visibilité près de publics nouveaux, mais qui laissent là encore, au regard des violences et des tendances et idées dominantes, peu de traces dans la mémoire collective, comme le prouvent les multiples publications récentes, articles ou livres, consacrées à Mai 68 et à ses acteurs.