Société & Actualité • Nul n’osera décapiter la République

Par Aristide Leucate

Plus que quelques jours et nous serons fixés sur les deux outsiders qui auront réussi à accéder au second tour de l’élection présidentielle. Il ne sera proposé ici aucun pronostic, tant les imprévus et autres surprises peuvent toujours survenir, en application de cet aphorisme, souvent vérifié, selon lequel «

Plus que quelques jours et nous serons fixés sur les deux outsiders qui auront réussi à accéder au second tour de l’élection présidentielle. Il ne sera proposé ici aucun pronostic, tant les imprévus et autres surprises peuvent toujours survenir, en application de cet aphorisme, souvent vérifié, selon lequel « lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité

» (Arthur Conan Doyle). Toutefois, pouvons-nous, sans risque de nous tromper, prophétiser que quel que soit l’heureux élu, rien ne changera positivement pour la France et les Français.

Commençons par observer que les onze candidats revendiquent ne pas faire partie du « Système

» et se présentent même comme « anti-Système

». Il ne s’agit, rien de moins, que d’un effet d’annonce apophatique (ou, si l’on préfère, un discours récurrent centré sur le déni) dont le but est prosaïquement d’attirer le chaland dans les mailles piégeuses de son filet électoraliste. Le plus troublant, en apparence, réside dans le fait qu’aucun d’entre eux ne semble partager une définition commune de ce qu’ils dénoncent…

À chacun son système

L’on n’est guère avancé, sauf à considérer avec Alain de Benoist que « les choses s’éclairent si on ajoute un adjectif

». En effet, « les maurrassiens s’en prennent au système démocratique, les antilibéraux au système capitaliste, les écologistes au système productiviste, les tenants de la théorie du genre au système familial

». Cependant, poursuit-il, « si le mot Système est vague, cela correspond aussi à son caractère intrinsèquement englobant

». Et de poursuivre : « Une critique anti-Système est toujours une critique globale. Elle peut viser le couple droite-gauche, le système des partis, la classe politique dans son ensemble, ou encore ce qu’on appelle l’Establishment, la Caste, la Nouvelle Classe, les élites, etc. Dans tous les cas, on s’en prend à un tout dont les parties font système.

» (Monde & Vie, mars 2017) S’emmurant, plus que jamais, dans une logique d’enchérissement permanent, le Système démo-représentatif n’est jamais à court d’imagination ; partant, nos onze concurrents renforcent la résilience du Système qu’ils vitupèrent, démontrant, par là même, qu’ils en font partie. C’est dire que l’on ne doit raisonnablement rien attendre du futur gouvernement du quinquennat à venir.

Nécessité de la monarchie

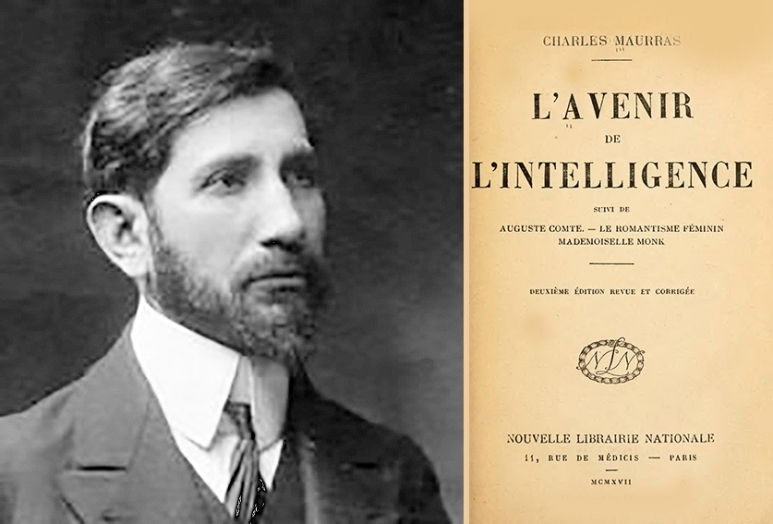

Le régime républicain perdurera, aucun des candidats en lice n’ayant prévu de rappeler un prince dynastique sur le trône vacant. L’enjeu n’est pas que de principe – il n’a même, d’ailleurs, rien à voir avec un quelconque principe –, attendu précisément que la preuve a été maintes fois administrée, notamment par la République elle-même, que cette dernière était proprement nocive à la France. Le maître de l’Action française, Charles Maurras, a écrit une multitude de belles et fortes pages s’attachant à démonter l’écheveau républicain de façon à démontrer la nécessité politique et vitale de la monarchie : « Dans l’état présent des nations, les royaumes, les empires, les républiques se plaignent tous du gaspillage financier : ce gaspillage sort de la confusion générale du Parlement et du Souverain.

[…] La Monarchie existe par sa propre force, sua mole stat. Elle n’a pas besoin de consulter à chaque instant un prétendu souverain électeur.

[…] Précisément parce que son principe ne l’oblige pas à harceler les gens, à aller les sommer constamment de la trouver belle. La République est une religion. La Monarchie est une famille. Celle-ci n’a besoin que d’être trouvée acceptable. Celle-là exige que l’on suive ses rites, ses dogmes, ses prêtres, ses partis.

» (Mes idées politiques, 1937) Contre la démesure sans fin des partis, ferments de stériles divisions, la monarchie a pour elle la vertu rare de la tempérance.

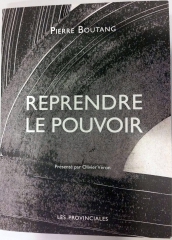

La souveraineté sauve

Il ne s’agit point d’une clause de style, mais de la claire et haute conscience du souci primordial de la politique qu’avait génialement entrevu Pierre Boutang dans Reprendre le pouvoir : le salut. « Il y a souci lorsqu’émerge une possibilité de perdre ou de sauver

», soulignait-il. Ce souci est inhérent à l’exercice du pouvoir dont « la nature

[…] est de sauver

» ; « celui qui sauve – les autres et les pauvres, le peuple, donc –, celui qui est en situation de garder sauf, exerce un pouvoir légitime devant quoi les clercs, les “intellectuels” n’ont pas plus à se prosterner qu’à prendre des airs dégoutés

», précise Boutang. Dans sa quête du « secret

» politique, le même remarquait judicieusement que cet acte de sauver avait quelque cousinage étymologique avec le mot salut : « ancienne monnaie (salus nummarius) ainsi nommée parce que sa légende portait “salus populi suprema lex esto”

». De première part, l’on voit combien est irréductible le lien entre le pouvoir et le peuple et que ce lien ne peut être soumis aux caprices et humeurs, par définition inconstants et variables, de la seule volonté, même et surtout générale. De seconde part, comment rester aveugle à cette homologie entre ce salus nummarius et la prérogative régalienne, héritée de Jean II le Bon, de battre monnaie, soit après le droit de lever l’ost (l’armée) et celui de rendre justice, le signe le plus tangible, le plus visible, sinon le plus éclatant de la souveraineté ? Patiemment, la monarchie française a fini par comprendre qu’en aliénant ce souverain bien, elle se condamnait à la servitude.

Que n’a commis, pourtant, la République en se donnant sans retenue, ni solide contrepartie, et avec une imprudence consommée, à l’oligopole de Bruxelles ? Ce faisant, elle a considérablement alourdi les autres malheurs français, là où la monarchie, sans probablement les éviter, les aurait assurément tempérés. Parmi les candidats animés de la farouche volonté de s’extirper de l’hydre européo-mondialiste, combien parviendront réellement à leurs fins ? L’invocation des mânes gaulliennes risque, indubitablement, de s’avérer inopérante. Le temps manquera, des pesanteurs de toutes sortes se feront irrémédiablement sentir, sans parler des obstacles qui se multiplieront comme les pains christiques.

L’État a perdu le peuple

Mais en perdant le pouvoir, l’État a aussi perdu le peuple. Celui-ci est devenu parfaitement abêt, gâté par une société d’abondance où le principe de plaisir – analysé par Zygmunt Bauman comme le « le fait d’avoir des sensations, voire même d’en espérer de nouvelles, que l’on a tendance à vivre comme un plaisir

» –, s’est substitué à l’éthique de la responsabilité, pour parler comme Max Weber. La constance avec laquelle, scrutins après scrutins, nos contemporains – bien que progressivement gagnés par une lassitude confinant à la lucidité – pérennisent, volens nolens, le système démocratique sans jamais s’émanciper de son Église républicaine, est un indicateur fiable de l’état de liquéfaction avancée de la société actuelle. Le naturaliste américain Henry-David Thoreau ne cessait de s’étonner de cette « bien étrange époque que celle ou les empires, les royaumes et les républiques viennent mendier à la porte d’un simple particulier et s’installer à ses côtés pour débiter leurs doléances

» : « je ne peux pas prendre un journal sans trouver quelque lamentable gouvernement, aux abois et en fin de course, qui vient intercéder auprès de moi, lecteur, afin que je vote pour lui qui m’importune autant qu’un mendiant italien

» (Essais, 2007). À méditer… •

« Quelquefois, les peuples s’éteignent dans une agonie insensible, qu’ils aiment comme un repos doux et agréable; quelquefois ils périssent au milieu des fêtes, en chantant des hymnes de victoire et en s’appelant immortels. »

« Quelquefois, les peuples s’éteignent dans une agonie insensible, qu’ils aiment comme un repos doux et agréable; quelquefois ils périssent au milieu des fêtes, en chantant des hymnes de victoire et en s’appelant immortels. »

Enfin ! Enfin, nous arrivons au bout de cette campagne électorale. Peut-être ai-je tort de m’exprimer ainsi, car l’impatience d’en finir pourrait être demain relayée par le désolation d’une nouvelle impasse, ou pire encore du chaos. Certes, il ne faut jamais parier pour le pire, et même si c’est la crise institutionnelle qui s’imposait dans les prochains mois, il faudrait espérer contre toute espérance, en se persuadant que souvent le sursaut peut jaillir de l’abîme. Il s’agit de ne décourager personne, et surtout pas les courageux militants qui se sont engagés, corps et âmes, dans un combat qu’ils croient nécessaire. Mais c’est la situation qui rend perplexe l’observateur que je suis. Un observateur nullement détaché, mais suffisamment indépendant pour tenter de juger les choses sans trop de préjugés.

Enfin ! Enfin, nous arrivons au bout de cette campagne électorale. Peut-être ai-je tort de m’exprimer ainsi, car l’impatience d’en finir pourrait être demain relayée par le désolation d’une nouvelle impasse, ou pire encore du chaos. Certes, il ne faut jamais parier pour le pire, et même si c’est la crise institutionnelle qui s’imposait dans les prochains mois, il faudrait espérer contre toute espérance, en se persuadant que souvent le sursaut peut jaillir de l’abîme. Il s’agit de ne décourager personne, et surtout pas les courageux militants qui se sont engagés, corps et âmes, dans un combat qu’ils croient nécessaire. Mais c’est la situation qui rend perplexe l’observateur que je suis. Un observateur nullement détaché, mais suffisamment indépendant pour tenter de juger les choses sans trop de préjugés.

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle la plus surréaliste de la Vème République, les métaphores pleuvent, et la rhétorique, et les hystéries contradictoires : tendez vos rouges tabliers. Et chacun d'évoquer l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, la course du lièvre à travers les champs, l'infini babil du roitelet sans divertissement, les émois de Brutus et autres figures de style du plus émouvant effet. Dans l'ultime virage avant l'arrivée, les quatre mousquetaires donnés favoris s'échangent coups bas, sonnantes et trébuchantes insultes, sans qu'aucun sondage ne puisse dégager autre chose qu'un sentiment infini de brouillard et de brouillage. Léger inventaire.

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle la plus surréaliste de la Vème République, les métaphores pleuvent, et la rhétorique, et les hystéries contradictoires : tendez vos rouges tabliers. Et chacun d'évoquer l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, la course du lièvre à travers les champs, l'infini babil du roitelet sans divertissement, les émois de Brutus et autres figures de style du plus émouvant effet. Dans l'ultime virage avant l'arrivée, les quatre mousquetaires donnés favoris s'échangent coups bas, sonnantes et trébuchantes insultes, sans qu'aucun sondage ne puisse dégager autre chose qu'un sentiment infini de brouillard et de brouillage. Léger inventaire.

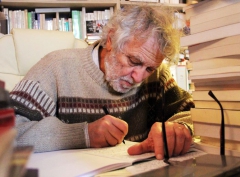

Au printemps 2016, alors qu’il dîne avec François Hollande à l’Élysée, l’acteur Fabrice Luchini évoque ses lectures du moment. Le comédien confie qu’il est plongé dans un livre de Pierre Boutang (1916-1998), poète éruptif, philosophe difficile et journaliste cogneur, en son temps pétainiste et disciple favori de Charles Maurras à l’Action française (AF). « Vous lisez Boutang ! C’est l’écrivain préféré de mon père ! », répond Hollande, au grand étonnement de son hôte.

Au printemps 2016, alors qu’il dîne avec François Hollande à l’Élysée, l’acteur Fabrice Luchini évoque ses lectures du moment. Le comédien confie qu’il est plongé dans un livre de Pierre Boutang (1916-1998), poète éruptif, philosophe difficile et journaliste cogneur, en son temps pétainiste et disciple favori de Charles Maurras à l’Action française (AF). « Vous lisez Boutang ! C’est l’écrivain préféré de mon père ! », répond Hollande, au grand étonnement de son hôte.

Je ne lis jamais Le Monde. Mais Monsieur Jean Birnbaum est très sympathique et a écrit un livre que j’apprécie sur les relations de la gauche et de la religion. De plus, il a sorti le 30 mars un article sur Pierre Boutang, où il me fait l’honneur de me citer. L’article dans un style agréable développe deux idées : la première, que la Manif pour tous aurait été boutangienne et que le philosophe vulcanique aurait retrouvé une influence secrète chez la droite-conservatrice-réactionnaire ou tous autres qualificatifs à la Lindenberg qui nuisent à la subtilité globale du propos. La seconde, qu’il y aurait une problématique de l’éternel retour du Père chez Boutang.

Je ne lis jamais Le Monde. Mais Monsieur Jean Birnbaum est très sympathique et a écrit un livre que j’apprécie sur les relations de la gauche et de la religion. De plus, il a sorti le 30 mars un article sur Pierre Boutang, où il me fait l’honneur de me citer. L’article dans un style agréable développe deux idées : la première, que la Manif pour tous aurait été boutangienne et que le philosophe vulcanique aurait retrouvé une influence secrète chez la droite-conservatrice-réactionnaire ou tous autres qualificatifs à la Lindenberg qui nuisent à la subtilité globale du propos. La seconde, qu’il y aurait une problématique de l’éternel retour du Père chez Boutang.  Plus encore Birnbaum explique que ce que Boutang a apporté de nouveau, par rapport à Maurras ce sont les questions du consentement populaire et de la paternité. Ce qui est faux : nous renvoyons Monsieur Birnbaum à la « Politique naturelle » qui introduit Mes idées politiques et aux pages de Maurras sur le suffrage universel ou la décentralisation. Il n’y perdra pas son temps et verra comment Boutang a tonifié, réargumenté, nuancé des positions maurrassiennes.

Plus encore Birnbaum explique que ce que Boutang a apporté de nouveau, par rapport à Maurras ce sont les questions du consentement populaire et de la paternité. Ce qui est faux : nous renvoyons Monsieur Birnbaum à la « Politique naturelle » qui introduit Mes idées politiques et aux pages de Maurras sur le suffrage universel ou la décentralisation. Il n’y perdra pas son temps et verra comment Boutang a tonifié, réargumenté, nuancé des positions maurrassiennes.

Octave Mirbeau - écrivain détesté de beaucoup de talent dit Sacha Guitry - critique ici frontalement ce qu'il nomme le système politique bourgeois, qui se prétend abusivement républicain, alors qu’il ne fait qu’assurer la mainmise d'une minorité sur tout le pays, avec la bénédiction des électeurs moutonniers,

Octave Mirbeau - écrivain détesté de beaucoup de talent dit Sacha Guitry - critique ici frontalement ce qu'il nomme le système politique bourgeois, qui se prétend abusivement républicain, alors qu’il ne fait qu’assurer la mainmise d'une minorité sur tout le pays, avec la bénédiction des électeurs moutonniers,

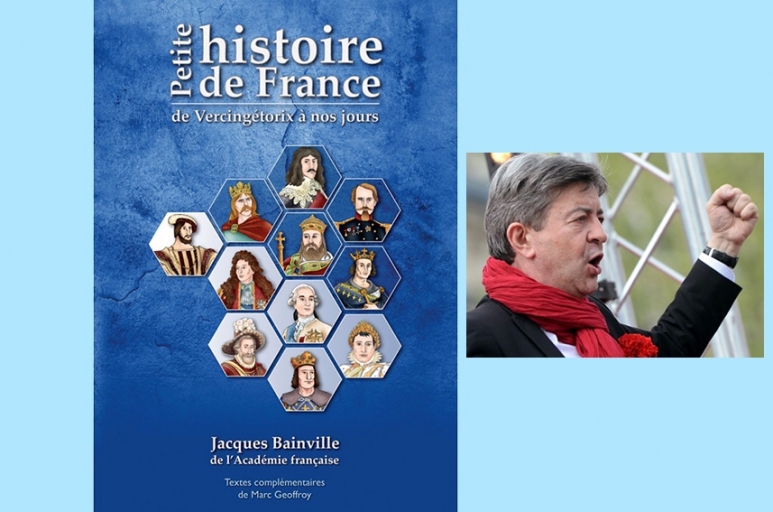

La confusion entre monocratie et monarchie, confusion entretenue (parfois de bonne foi, d'ailleurs) par les partisans de MM. Mélenchon et Hamon, est néanmoins compréhensible, non au regard de la réalité historique mais au regard de l'image que certains (fort nombreux, au demeurant) se font de la Monarchie elle-même qu'ils confondent avec l'apparat que la République a récupéré sans pour autant en comprendre toujours le sens et la portée qu'il pouvait avoir sous la Monarchie absolue de François Ier à Louis XVI, voire au-delà avec la Restauration : quand la Monarchie pense le prestige comme un moyen de gouverner et de se représenter aux yeux des autres États en assumant la part de « spectaculaire utile » qui, d'ailleurs, peut survivre à travers un riche patrimoine aujourd'hui devenu attraction touristique (un des atouts de la France...), la République se l'approprie sous la forme d'avantages privés avec, parfois, quelques corruptions certaines qui émaillent la longue suite des Républiques sans s'en défaire autrement qu'en promesses et qu'en paroles... Est-il nécessaire de donner des noms ? Cette dernière décennie présidentielle a de quoi remplir encore quelques gazettes à scandales et tant d'éprouvettes à indignations...

La confusion entre monocratie et monarchie, confusion entretenue (parfois de bonne foi, d'ailleurs) par les partisans de MM. Mélenchon et Hamon, est néanmoins compréhensible, non au regard de la réalité historique mais au regard de l'image que certains (fort nombreux, au demeurant) se font de la Monarchie elle-même qu'ils confondent avec l'apparat que la République a récupéré sans pour autant en comprendre toujours le sens et la portée qu'il pouvait avoir sous la Monarchie absolue de François Ier à Louis XVI, voire au-delà avec la Restauration : quand la Monarchie pense le prestige comme un moyen de gouverner et de se représenter aux yeux des autres États en assumant la part de « spectaculaire utile » qui, d'ailleurs, peut survivre à travers un riche patrimoine aujourd'hui devenu attraction touristique (un des atouts de la France...), la République se l'approprie sous la forme d'avantages privés avec, parfois, quelques corruptions certaines qui émaillent la longue suite des Républiques sans s'en défaire autrement qu'en promesses et qu'en paroles... Est-il nécessaire de donner des noms ? Cette dernière décennie présidentielle a de quoi remplir encore quelques gazettes à scandales et tant d'éprouvettes à indignations...  Non, décidément, la République n'est pas la Monarchie royale : se battre « contre la Monarchie » n'a pas grand sens dans notre pays, surtout si c'est juste l'alibi pour renouer avec les mauvais précédents de la Troisième et de la Quatrième Républiques... La Cinquième, si elle peut parfois emprunter quelques aspects de la Monarchie (et parfois les meilleurs, comme un hommage du vice à la vertu) et si elle a pu vouloir, par la volonté de son fondateur, renouer avec une tradition monarchique d'autorité et de liberté de l’État, reste bien une République, malgré tout : c'est d'ailleurs ce dernier aspect-là du régime né en 1958 qui, en grignotant peu à peu les vestiges de la logique capétienne remise en valeur par le général de Gaulle, a motivé l'effacement de moins en moins discret de notre pays sur la scène diplomatique mondiale, processus accéléré depuis une décennie à travers les deux quinquennats successifs de MM. Sarkozy et Hollande.

Non, décidément, la République n'est pas la Monarchie royale : se battre « contre la Monarchie » n'a pas grand sens dans notre pays, surtout si c'est juste l'alibi pour renouer avec les mauvais précédents de la Troisième et de la Quatrième Républiques... La Cinquième, si elle peut parfois emprunter quelques aspects de la Monarchie (et parfois les meilleurs, comme un hommage du vice à la vertu) et si elle a pu vouloir, par la volonté de son fondateur, renouer avec une tradition monarchique d'autorité et de liberté de l’État, reste bien une République, malgré tout : c'est d'ailleurs ce dernier aspect-là du régime né en 1958 qui, en grignotant peu à peu les vestiges de la logique capétienne remise en valeur par le général de Gaulle, a motivé l'effacement de moins en moins discret de notre pays sur la scène diplomatique mondiale, processus accéléré depuis une décennie à travers les deux quinquennats successifs de MM. Sarkozy et Hollande.

Le discours d’Emmanuel Macron à Marseille restera dans les annales politiques comme une anthologie de médiocrité absolue. Où l’on voit que la bête de scène compte sur l’inaudibilité par des auditeurs admiratifs de ce bout-à-bout de mots magiques qui ont fait la force, jusqu’à présent, du candidat. Car, ne nous y trompons pas, Macron est un jeune homme intelligent et opportuniste qui n’a d’ambition que pour sa carrière. S’il est élu président de la République (le summum d’une vie pour le commun des mortels), dès la fin de son mandat, il reprendra du service auprès de ses obligés de la finance. Et ce langage indescriptible, où les mots savants se suivent dans un brouillamini savant, le sert auprès des plus faibles de nos concitoyens qui ne réalisent pas qu’ils sont l’objet d’une OPA qui va lui permettre d’atteindre son but, si on ne réussit pas à l’éliminer avant le 23 avril.

Le discours d’Emmanuel Macron à Marseille restera dans les annales politiques comme une anthologie de médiocrité absolue. Où l’on voit que la bête de scène compte sur l’inaudibilité par des auditeurs admiratifs de ce bout-à-bout de mots magiques qui ont fait la force, jusqu’à présent, du candidat. Car, ne nous y trompons pas, Macron est un jeune homme intelligent et opportuniste qui n’a d’ambition que pour sa carrière. S’il est élu président de la République (le summum d’une vie pour le commun des mortels), dès la fin de son mandat, il reprendra du service auprès de ses obligés de la finance. Et ce langage indescriptible, où les mots savants se suivent dans un brouillamini savant, le sert auprès des plus faibles de nos concitoyens qui ne réalisent pas qu’ils sont l’objet d’une OPA qui va lui permettre d’atteindre son but, si on ne réussit pas à l’éliminer avant le 23 avril.

Que dit Pierre Boutang dans ce livre profond et érudit ? Il n’envisage évidemment pas l’acte en lui-même de prendre le pouvoir, encore moins les techniques du coup de force, du coup d’Etat, que les royalistes, comme d’autres, ont évoquées tant de fois dans le passé. Boutang sait trop bien que cette affaire, dans l'immédiat, n’est pas sérieuse ; qu’elle n’est pas, dans l'instant, d’actualité ; que, sur ce plan là, comme, d’ailleurs, sur le plan électoral, les royalistes sont « un néant de force » ; que la leur est autre ; qu’il est donc illusoire et coupable de les entretenir dans ce mythe, à ce stade, inactuel. Ce n'est pas que les royalistes aient jamais renoncé à faire la monarchie - Pierre Boutang, en vérité, y a songé, y a travaillé toute sa vie - mais que les conditions doivent préalablement en être réunies; que la chose doit devenir possible, actuelle et réalisable; qu'elle doit sortir de l'ordre du fantasme. On verra comment...

Que dit Pierre Boutang dans ce livre profond et érudit ? Il n’envisage évidemment pas l’acte en lui-même de prendre le pouvoir, encore moins les techniques du coup de force, du coup d’Etat, que les royalistes, comme d’autres, ont évoquées tant de fois dans le passé. Boutang sait trop bien que cette affaire, dans l'immédiat, n’est pas sérieuse ; qu’elle n’est pas, dans l'instant, d’actualité ; que, sur ce plan là, comme, d’ailleurs, sur le plan électoral, les royalistes sont « un néant de force » ; que la leur est autre ; qu’il est donc illusoire et coupable de les entretenir dans ce mythe, à ce stade, inactuel. Ce n'est pas que les royalistes aient jamais renoncé à faire la monarchie - Pierre Boutang, en vérité, y a songé, y a travaillé toute sa vie - mais que les conditions doivent préalablement en être réunies; que la chose doit devenir possible, actuelle et réalisable; qu'elle doit sortir de l'ordre du fantasme. On verra comment...  Si la pensée politique de Boutang s'enrichit puissamment de celle des autres, elle est antérieure à leurs apports et plus riche. Parce que le principe foncier de sa réflexion est son expérience première de la naissance et du langage que l'enfant tient de son père, ses père et mère, sa nation. C’est sur cette reconnaissance du PERE, du consentement à ce SOUVERAIN, de ce premier regard d'en dessous vers une PROVIDENCE bienveillante, que toute la Politique sacrée de Boutang s’est fondée. Fut-ce avant la rencontre de Maurras ou après, ? En tout cas, la leçon de Maurras rejoignait l'attachement au Père, et dans la communion de ces deux mouvements Boutang a formulé très tôt son ample théorie de la tradition royaliste française et de son nationalisme intégral. Il a su en montrer, même chez Maurras, au-delà de son positivisme méthodique, l'inspiration et le fondement chrétiens, quitte à admettre que parfois Maurras s'est trompé sur le Christ (170). Sa réhabilitation de la politique maurrassienne n'en est que plus forte (27, 151).

Si la pensée politique de Boutang s'enrichit puissamment de celle des autres, elle est antérieure à leurs apports et plus riche. Parce que le principe foncier de sa réflexion est son expérience première de la naissance et du langage que l'enfant tient de son père, ses père et mère, sa nation. C’est sur cette reconnaissance du PERE, du consentement à ce SOUVERAIN, de ce premier regard d'en dessous vers une PROVIDENCE bienveillante, que toute la Politique sacrée de Boutang s’est fondée. Fut-ce avant la rencontre de Maurras ou après, ? En tout cas, la leçon de Maurras rejoignait l'attachement au Père, et dans la communion de ces deux mouvements Boutang a formulé très tôt son ample théorie de la tradition royaliste française et de son nationalisme intégral. Il a su en montrer, même chez Maurras, au-delà de son positivisme méthodique, l'inspiration et le fondement chrétiens, quitte à admettre que parfois Maurras s'est trompé sur le Christ (170). Sa réhabilitation de la politique maurrassienne n'en est que plus forte (27, 151).