LA VÉRITÉ DES GILETS JAUNES • UN PEUPLE EXSANGUE

Par Yves Morel

Il n'est pas besoin de supputer des calculs politiques ni de chercher des complots ni de faire des rapprochements avec les années 30 pour expliquer le mouvement des Gilets jaunes.

Les Gilets jaunes sont ce qui reste des Français après qu'ils ont perdu toute foi en leur pays, la société, leurs institutions, leurs gouvernants, leurs syndicats, en les autres, en eux-mêmes, en l'avenir. C'est ce qui reste des Français quand ils ne parviennent même pas à vivre à peu près décemment, et qu'ils n'ont plus que la colère et la révolte pures. En présence de ce mouvement, toutes les logiques idéologiques, politiques et morales se cassent le nez.

Une réalité disparate, insaisissable, déconcertante.

Le seul point commun des Gilets jaunes, qui cimente leur union, est leurs difficultés matérielles, la baisse continue de leur pouvoir d'achat, et leur situation de laissés-pour-compte du « nouveau monde » macronien, d'une politique qui les relègue au rang de rebuts, et d'une société qui sourit exclusivement aux nantis, aux forts, aux malins et aux chanceux. Aussi trouve-t-on de tout, parmi eux ; et, suivant leur personnalité, leurs préoccupations particulières, leurs intérêts catégoriels et leur sensibilité, ils sont susceptibles des réactions les plus contradictoires. Dans l'adversité, ils peuvent se révéler xénophobes, sexistes, racistes, sans que l'on puisse distinguer ce qui relève du « propos qui dépasse la pensée » de ce qui exprime au contraire une mentalité profonde, ordinairement bridée par les exigences de la bienséance ou du politiquement correct.

Certains vivent véritablement « la galère » : retraités à pension mensuelle inférieure à mille euros nets, travailleurs enchaînant les petits emplois ingrats et alternant les périodes de travail et de chômage, les uns et les autres habitant des HLM insalubres, décrépites ou minées par les nuisances, les incivilités et l'insécurité.

D'autres connaissent un sort un peu plus enviable : ouvriers qualifiés et employés, commerciaux, VRP, infirmiers et infirmières libéraux, les uns et les autres à peu près sûrs de conserver leur emploi, certains ayant pu accéder (non sans peine) à la propriété, mais contraints de se contenter du strict nécessaire pour vivre, et toujours au bord du découvert bancaire. Seule l'exaspération les a fait agir. Tous étaient dénués de passé militant et de sympathies politiques précises, et aucun (ou presque) ne se signalait par quelque conviction idéologique ou éthique affirmée. Leur vote tenait à leurs intérêts et à leur état d'esprit vis-à-vis de la politique menée par les divers gouvernements.

Naturellement portés sur la gauche, mais déçus par celle-ci, ils ont pu être tentés, pour nombre d'entre eux, par les promesses d'un Sarkozy, avant d'être définitivement dégoûtés de tous les partis et de s'inclure dans les 57% d'électeurs inscrits qui se sont abstenus lors de la dernière présidentielle. Mais certains ont pu compter parmi les électeurs de Marine Le Pen, cependant que d'autres ont pu succomber aux sirènes macroniennes, dans l'espoir de voir enfin la réalisation d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, ils éprouvent le sentiment de ne devoir compter que sur eux-mêmes, et se méfient de tous les partis, y compris les partis protestataires comme La France insoumise ou le Rassemblement national. Et les centrales syndicales ne sont pas logées à meilleure enseigne. Ce sont des Français seuls et tout nus qui se rassemblent et se révoltent.

De faux ascendants

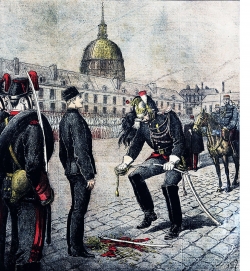

Ce phénomène, l'a-t-on assez dit, est sans précédent. Or, ce qui est sans précédent, ce qui bouscule les codes et les classements reconnus, irrite. On ne le supporte pas, et on essaie de le ranger dans les catégories et les rubriques habituelles. Ainsi, expliquent certains, les Gilets jaunes relèvent d'une manière de néo-poujadisme ; et d'aucuns, comme le récurrent Bernard-Henri Lévy, voient en eux une résurgence des ligues qui, le 6 février 1934, marchèrent sur le Palais-Bourbon.

La comparaison ne vaut pas. Les poujadistes des années 1950 appartenaient à seulement deux catégories professionnelles, celles des commerçants et des artisans, le plus souvent assez aisées, nonobstant leurs problèmes fiscaux et les risques que laissaient planer sur elles la modernisation de l'économie et l'évolution de la société. Pas de pauvres, de chômeurs ou de travailleurs précaires parmi elles. Quant aux manifestants du 6 Février, ils relevaient le plus souvent des classes moyennes, et dénonçaient la corruption de la caste politique et l'incurie des institutions plus que leur situation sociale. Les Gilets jaunes, eux, recrutent dans les classes moyennes comme dans les plus modestes, voire les pauvres, et dans toutes les professions ; ils se battent pour la défense de leur niveau de vie ; et s'ils dénoncent une politique qui les sacrifie et « clive » la société en winners et loosers, et se défient de la classe politique, ils ne taxent pas cette dernière de corruption et ne vouent pas les institutions aux gémonies. Et, contrairement aux précurseurs qu'on veut leur donner, ils ne subissent nullement l'influence de quelque idéologie fascisante ou socialisante, n'aspirent ni à un sauveur de type bonapartiste, ni à la conquête du pouvoir par le peuple insurgé. Un phénomène inédit, donc, et qui ne ressortit pas aux explications habituelles.

Le rôle ambigu et l'influence incertaine des médias

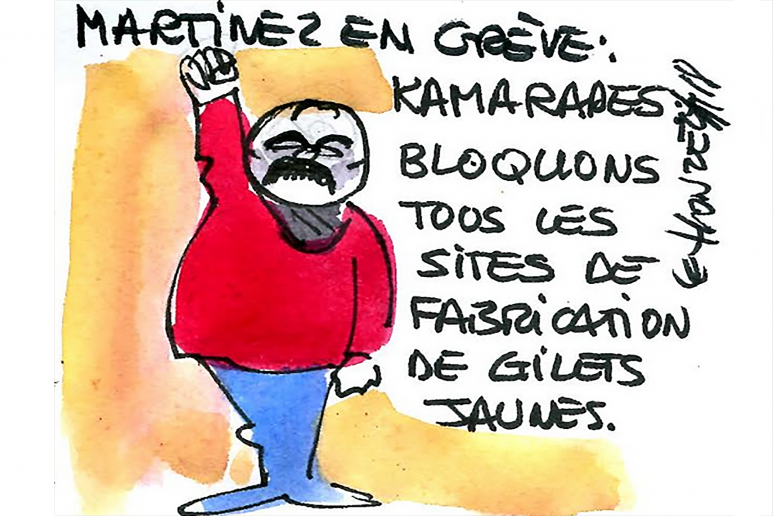

On a beaucoup insisté sur le rôle des moyens informatiques de communication, qui ont permis aux Gilets jaunes de se concerter et de décider de leur action en court-circuitant les syndicats et en se passant de chefs et de structures de coordination. On a également mis en relief le rôle de la presse télévisuelle (BFMTV, les JT des grandes chaînes) dans la promotion de l'événement, et leur influence sur la destinée encore incertaine du mouvement : celui-ci, selon divers observateurs, commencera à piquer du nez le jour où, pour des raisons d'audimat, les journalistes cesseront d'en parler ou de lui accorder la primauté, et pointeront les dérives inhérentes à des démonstrations protestataires non étayées sur des revendications précises et une assise politique ou morale tant soit peu cohérente. Et il s'affaissera d'autant plus vite qu'il est inorganisé. Il s'évanouira comme un ectoplasme et sombrera dans la déconsidération puis l'oubli. D'aucuns vont jusqu'à affirmer que la médiatisation de sa récusation des organisations syndicales aura, en définitive, servi la politique de Macron, fort désireux de mettre sur la touche ces organisations et tous les corps intermédiaires susceptibles de contrer son action. Peut-être, mais ce n'est pas certain. Et nul ne peut anticiper sur des résurgences que les conditions sociales du moment rendent non seulement possibles mais plus que probables.

Un peuple réduit à sa plus simple expression

En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.

En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.

Notre sémillant président pouvait-il le comprendre ? Son discours du 27 novembre montrait qu'il l'a fort mal discerné. Il s'est, en effet, efforcé de raccrocher à son écologisme militant la résolution des problèmes de nos compatriotes en montrant la solidarité des questions environnementales et des difficultés sociales, et les méfaits d'une société productiviste insoucieuse de la préservation de la nature et du cadre de vie des hommes. De là, il a conclu à la nécessité de lier étroitement le social et l'écologique et de s'engager sur la voie de l'édification d'un nouveau modèle économique respectueux de l'environnement et des conditions de vie, justifiant sa politique de taxation des carburants et de renoncement graduel aux énergies fossiles, et annonçant la création d'un Haut-conseil pour le climat. Sa seule concession est la subordination de l'augmentation des taxes sur les carburants aux fluctuations du cours de ces derniers.

Les réactions des Gilets jaunes à ce long discours, toutes négatives, montrent qu'il ne les a pas convaincus. D'aucuns affirment que les Français auront toutes les peines du monde à se convertir au nécessaire modèle socio-économique à dominante écologique, défendu par Macron, et voient là l'origine de la révolte des Gilets jaunes. Et, sans doute, convient-il de beaucoup critiquer la société productiviste, rentabiliste, massificatrice et consommatrice de la seconde moitié du XXe siècle, source de détresse matérielle et morale. Mais ce que voient nos compatriotes, c'est qu'après les avoir sacrifiés à la société du profit, on les sacrifie à la reconversion écologique de cette dernière, et, qui plus est, au moment où ils n'ont plus rien pour vivre, pas même l'espérance. Et le tout pour un discours convenu de politiques qui refusent de les comprendre.

Que Macron prenne garde : de cette nouvelle exigence risque de sortir quelque chose de terrible. Le peuple de France ne peut disparaître dans un trou noir. ■

Le sociologue Michel Maffesoli livre un texte consacré à la sécession du peuple à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes, et au désarroi des élites. En cette période troublée, conséquence inéluctable des profondes mutations à l’œuvre dans nos sociétés, peut-être n’est-il pas inutile de se souvenir de la distinction proposée par Nicolas Machiavel entre « la pensée du Palais » et « la pensée de la place publique ! »

Le sociologue Michel Maffesoli livre un texte consacré à la sécession du peuple à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes, et au désarroi des élites. En cette période troublée, conséquence inéluctable des profondes mutations à l’œuvre dans nos sociétés, peut-être n’est-il pas inutile de se souvenir de la distinction proposée par Nicolas Machiavel entre « la pensée du Palais » et « la pensée de la place publique ! »

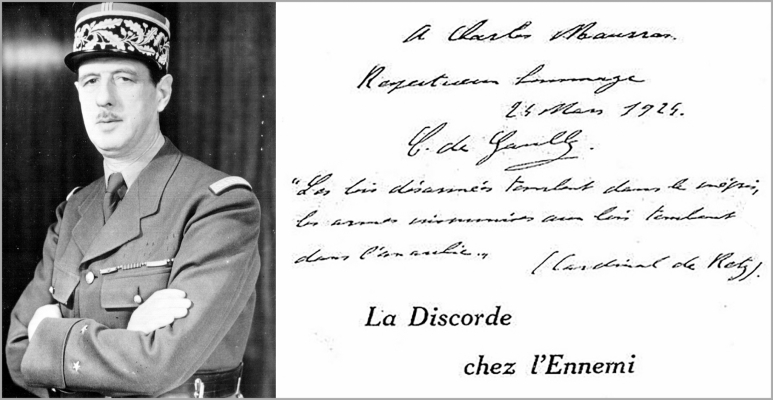

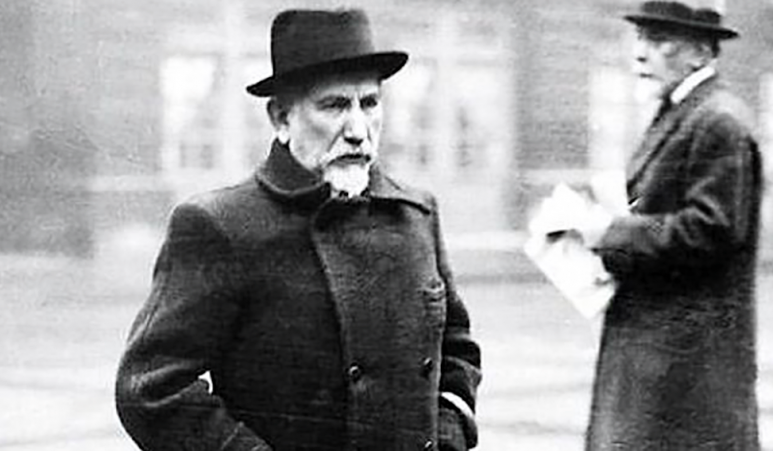

Au moment où s'achève l'année du cent-cinquantenaire de Charles Maurras, Rémi Hugues nous propose une série de quatre articles - à venir les jours suivants, « Rétrospective : 2018 année Maurras ». Notre collaborateur et confrère y évoque différents aspects ou moments importants de la vie et l'oeuvre de Charles Maurras à travers les écrits fort contestables de

Au moment où s'achève l'année du cent-cinquantenaire de Charles Maurras, Rémi Hugues nous propose une série de quatre articles - à venir les jours suivants, « Rétrospective : 2018 année Maurras ». Notre collaborateur et confrère y évoque différents aspects ou moments importants de la vie et l'oeuvre de Charles Maurras à travers les écrits fort contestables de

Et pour preuve : de Gaulle a parfaitement retenu la leçon de son maître à penser à propos des quatre états confédérés quand il dit à Alain Peyrfefitte que la franc-maçonnerie fait office de quatrième colonne, un parti de lʼétranger, inféodé à la perfide Albion : « Sénat, Club Jean-Moulin, francs-maçons, tout se tient. Ces gens-là cherchent à me mettre des sabots aux pieds. On mʼassure que la moitié des sénateurs, de la gauche à la droite, sont franc-maçons. On mʼen dit autant des magistrats, quʼils soient du siège ou du parquet. Ça expliquerait bien des choses. Ces gens-là nʼaiment pas la France, ils préfèrent les Anglo-Saxons. »

Et pour preuve : de Gaulle a parfaitement retenu la leçon de son maître à penser à propos des quatre états confédérés quand il dit à Alain Peyrfefitte que la franc-maçonnerie fait office de quatrième colonne, un parti de lʼétranger, inféodé à la perfide Albion : « Sénat, Club Jean-Moulin, francs-maçons, tout se tient. Ces gens-là cherchent à me mettre des sabots aux pieds. On mʼassure que la moitié des sénateurs, de la gauche à la droite, sont franc-maçons. On mʼen dit autant des magistrats, quʼils soient du siège ou du parquet. Ça expliquerait bien des choses. Ces gens-là nʼaiment pas la France, ils préfèrent les Anglo-Saxons. » Lʼanalyse de Winock révèle ici ses limites : il montre quʼil nʼa guère compris que le politique est dʼabord une somme dʼinteractions sociales, de relations humaines (quʼelles soient dʼamitié ou dʼinimitié

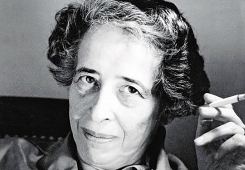

Lʼanalyse de Winock révèle ici ses limites : il montre quʼil nʼa guère compris que le politique est dʼabord une somme dʼinteractions sociales, de relations humaines (quʼelles soient dʼamitié ou dʼinimitié Or cʼest mal connaître la généalogie de la question juive. Lʼantisémitisme présuppose lʼexistence de races distinctes, ce qui dans la modernité, comme le souligne Hannah Arendt (photo) dans le passage qui suit, a été introduit par des Juifs.

Or cʼest mal connaître la généalogie de la question juive. Lʼantisémitisme présuppose lʼexistence de races distinctes, ce qui dans la modernité, comme le souligne Hannah Arendt (photo) dans le passage qui suit, a été introduit par des Juifs. Se situant à extrême distance de ces Juifs qui théorisèrent la diversité raciale du genre humain, du racialisme en somme qui, dʼaprès Hannah Arendt est une invention juive, Maurras, ce fidèle de lʼÉglise de Rome en vertu non de la foi mais de la raison, entendait rester fidèle à lʼesprit de lʼépître aux Galates de saint Paul qui continuait la parabole christique du Bon Samaritain.

Se situant à extrême distance de ces Juifs qui théorisèrent la diversité raciale du genre humain, du racialisme en somme qui, dʼaprès Hannah Arendt est une invention juive, Maurras, ce fidèle de lʼÉglise de Rome en vertu non de la foi mais de la raison, entendait rester fidèle à lʼesprit de lʼépître aux Galates de saint Paul qui continuait la parabole christique du Bon Samaritain.

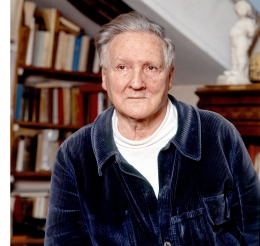

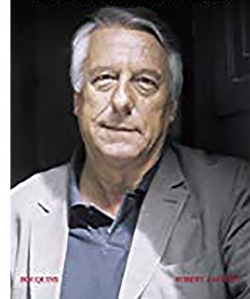

La Fontaine politique, de Pierre Boutang vient récemment d'être réédité. Bérénice Levet salue un ouvrage qui décèle dans les Fables une profondeur philosophique digne d'Aristote

La Fontaine politique, de Pierre Boutang vient récemment d'être réédité. Bérénice Levet salue un ouvrage qui décèle dans les Fables une profondeur philosophique digne d'Aristote  Quasiment disparu de l'école républicaine depuis les années 1970 - si vous en doutez, interrogez vos enfants, et si vous êtes quarantenaires, interrogez-vous vous-mêmes ! -, La Fontaine connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt et de faveur. À la fin des années 1990, le comédien Fabrice Luchini inscrit Les Fables au programme de ses représentations. La gourmandise, la délectation, la jubilation avec lesquelles il les récite provoquent un effet d'entraînement qui dure depuis lors. En juin dernier, dans le cadre de l'opération « un livre pour les vacances », le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer offrait à 800 000 élèves sortant de classe de CM2, un recueil des œuvres du poète. Ce printemps, Le Monde et Le Figaro consacraient chacun un numéro spécial au fabuliste, Le Point, L'Obs, Lire lui réservaient leur couverture. Sans être dupe des motifs purement mercantiles qui président à ce retour en force et en grâce - l'industrie culturelle, avide de produits toujours neufs, toujours frais se plaît à puiser et à épuiser les ressources spirituelles du passé -, ce phénomène dit quelque chose de notre présent. Comme si nous pressentions que rouvrir La Fontaine ne nous serait peut-être pas inutile, comme si nous devinions que cette œuvre avait encore bien des choses à nous dire, bref qu'il était, pour user d'une formule vermoulue, un poète pour notre temps.

Quasiment disparu de l'école républicaine depuis les années 1970 - si vous en doutez, interrogez vos enfants, et si vous êtes quarantenaires, interrogez-vous vous-mêmes ! -, La Fontaine connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt et de faveur. À la fin des années 1990, le comédien Fabrice Luchini inscrit Les Fables au programme de ses représentations. La gourmandise, la délectation, la jubilation avec lesquelles il les récite provoquent un effet d'entraînement qui dure depuis lors. En juin dernier, dans le cadre de l'opération « un livre pour les vacances », le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer offrait à 800 000 élèves sortant de classe de CM2, un recueil des œuvres du poète. Ce printemps, Le Monde et Le Figaro consacraient chacun un numéro spécial au fabuliste, Le Point, L'Obs, Lire lui réservaient leur couverture. Sans être dupe des motifs purement mercantiles qui président à ce retour en force et en grâce - l'industrie culturelle, avide de produits toujours neufs, toujours frais se plaît à puiser et à épuiser les ressources spirituelles du passé -, ce phénomène dit quelque chose de notre présent. Comme si nous pressentions que rouvrir La Fontaine ne nous serait peut-être pas inutile, comme si nous devinions que cette œuvre avait encore bien des choses à nous dire, bref qu'il était, pour user d'une formule vermoulue, un poète pour notre temps. Pour Pierre Boutang, ce n'est pas qu'un pressentiment, c'est une conviction, qu'il déploie dans cet ouvrage que « Les provinciales » ont l'heureuse idée de rééditer aujourd'hui, La Fontaine politique.

Pour Pierre Boutang, ce n'est pas qu'un pressentiment, c'est une conviction, qu'il déploie dans cet ouvrage que « Les provinciales » ont l'heureuse idée de rééditer aujourd'hui, La Fontaine politique. Avant d'aller plus avant, prévenons un malentendu. On conçoit que résumé ainsi, l'objet de ce livre puisse rebuter et ce n'est plus seulement La Fontaine qui risque de prendre ses jambes à son cou mais non moins l'éventuel lecteur de Boutang, redoutant de voir le fabuliste enseveli sous des considérations abstraites, dépossédé de son charme, de sa grâce, de sa légèreté, de son « sourire ». Il n'en est rien. Pierre Boutang ne cède à ce péché (familier à ses semblables) d'abaisser la fable au statut de servante de la philosophie, et le fabuliste à celui de simple illustrateur de thèses et de concepts.

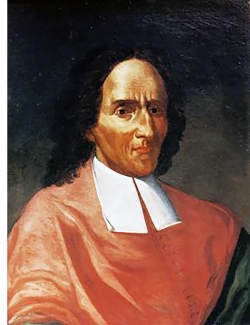

Avant d'aller plus avant, prévenons un malentendu. On conçoit que résumé ainsi, l'objet de ce livre puisse rebuter et ce n'est plus seulement La Fontaine qui risque de prendre ses jambes à son cou mais non moins l'éventuel lecteur de Boutang, redoutant de voir le fabuliste enseveli sous des considérations abstraites, dépossédé de son charme, de sa grâce, de sa légèreté, de son « sourire ». Il n'en est rien. Pierre Boutang ne cède à ce péché (familier à ses semblables) d'abaisser la fable au statut de servante de la philosophie, et le fabuliste à celui de simple illustrateur de thèses et de concepts. Boutang puisa chez « le grand, le sublime Vico » (photo) différents outils conceptuels, et tout particulièrement, la notion d' « universaux fantastiques ». Que désigne cette expression peu amène à l'oreille, qui sent son jargon philosophique ? « Fantastique» s'entend en son sens grec étymologique, produit par la « fantasia », par l'imagination mais une imagination qui n'est pas la folle du logis, mais l' « ouvrière d'universaux », c'est-à-dire de généralités, de vérités qui mordent sur la condition humaine, qui mettent en forme les invariants de l'humaine condition. Des universaux, et c'est là leur spécificité par rapport aux universaux produits par les sciences ou la philosophie, sans abstraction, qui procèdent du particulier, qui se donnent sous la forme colorée, chatoyante, concrète d'histoires singulières, de récits. Et Boutang se propose d'établir une sorte de table des universaux, des catégories d'intelligibilité, du vocabulaire de la sensibilité et de l'intelligence que recèlent Les Fables de La Fontaine.

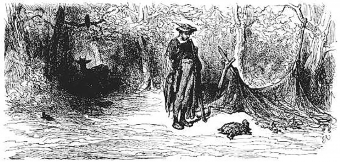

Boutang puisa chez « le grand, le sublime Vico » (photo) différents outils conceptuels, et tout particulièrement, la notion d' « universaux fantastiques ». Que désigne cette expression peu amène à l'oreille, qui sent son jargon philosophique ? « Fantastique» s'entend en son sens grec étymologique, produit par la « fantasia », par l'imagination mais une imagination qui n'est pas la folle du logis, mais l' « ouvrière d'universaux », c'est-à-dire de généralités, de vérités qui mordent sur la condition humaine, qui mettent en forme les invariants de l'humaine condition. Des universaux, et c'est là leur spécificité par rapport aux universaux produits par les sciences ou la philosophie, sans abstraction, qui procèdent du particulier, qui se donnent sous la forme colorée, chatoyante, concrète d'histoires singulières, de récits. Et Boutang se propose d'établir une sorte de table des universaux, des catégories d'intelligibilité, du vocabulaire de la sensibilité et de l'intelligence que recèlent Les Fables de La Fontaine. Le thème de l'amitié en offre une belle illustration. Aristote est le philosophe par excellence de cette vertu, mais les deux livres de l'Éthique à Nicomaque qu'il lui consacre pâlissent face à ce « chef d'œuvre absolu » qu'est « Le Corbeau, la Gazelle, le rat, la tortue » (XII, 15): cet «universal fantastique complexe, [cette] délicate machine de l'imaginaire ne contredit point aux chapitres d'Aristote mais combien plus elle parle à tout homme encore capable de devenir pareil à des enfants'' » , « à quelle profondeur elle pénètre dans nos vies » ?

Le thème de l'amitié en offre une belle illustration. Aristote est le philosophe par excellence de cette vertu, mais les deux livres de l'Éthique à Nicomaque qu'il lui consacre pâlissent face à ce « chef d'œuvre absolu » qu'est « Le Corbeau, la Gazelle, le rat, la tortue » (XII, 15): cet «universal fantastique complexe, [cette] délicate machine de l'imaginaire ne contredit point aux chapitres d'Aristote mais combien plus elle parle à tout homme encore capable de devenir pareil à des enfants'' » , « à quelle profondeur elle pénètre dans nos vies » ? « La tâche terminée, écrit Boutang au moment de clore son La Fontaine politique, j'avoue qu'elle m'a été joyeuse, et continûment ». Nous n'en doutons pas un instant. Boutang a le goût, le sens des mots, sa verve interprétative est souvent inspirée, son enjouement, communicatif - même si, et on ne le dissimulera pas, la lecture de cet ouvrage n'est guère aisée, elle demande de la patience, des efforts. Mais on aurait tort de se priver de cette extraordinaire occasion de revisiter ou de visiter ce continent que sont Les Fables - « musarder dans les fables », dit joliment Boutang, mais il fait plus qu'y musarder, il s'y promène avec une agilité, une souplesse, tout à fait vertigineuse (est-il une seule fable qui ne soit pas convoquée par le philosophe ?) L'effet le plus assuré de ce livre, et qui à soi seul en justifie la lecture, est de conduire à La Fontaine…Et de prendre exemple sur Boutang, de lire le poète de telle sorte que l'on vive avec ses histoires, avec ses mots. Que La Fontaine nous devienne réellement compagnon de vie et de pensée.

« La tâche terminée, écrit Boutang au moment de clore son La Fontaine politique, j'avoue qu'elle m'a été joyeuse, et continûment ». Nous n'en doutons pas un instant. Boutang a le goût, le sens des mots, sa verve interprétative est souvent inspirée, son enjouement, communicatif - même si, et on ne le dissimulera pas, la lecture de cet ouvrage n'est guère aisée, elle demande de la patience, des efforts. Mais on aurait tort de se priver de cette extraordinaire occasion de revisiter ou de visiter ce continent que sont Les Fables - « musarder dans les fables », dit joliment Boutang, mais il fait plus qu'y musarder, il s'y promène avec une agilité, une souplesse, tout à fait vertigineuse (est-il une seule fable qui ne soit pas convoquée par le philosophe ?) L'effet le plus assuré de ce livre, et qui à soi seul en justifie la lecture, est de conduire à La Fontaine…Et de prendre exemple sur Boutang, de lire le poète de telle sorte que l'on vive avec ses histoires, avec ses mots. Que La Fontaine nous devienne réellement compagnon de vie et de pensée.

Il est vrai que Michel Winock (photo) sʼest spécialisé dans lʼétude des figures « réactionnaires » (pour reprendre le vocable du libéral Benjamin Constant

Il est vrai que Michel Winock (photo) sʼest spécialisé dans lʼétude des figures « réactionnaires » (pour reprendre le vocable du libéral Benjamin Constant Comme le suggèrent le titre de lʼarticle puis son contenu, ce qui obnubile Winock chez Maurras cʼest son rapport à la question juive et à Adolf Hitler. En choisissant « La revanche de Dreyfus ? » comme titre, il fait un clin d’œil à la saillie que prononça Maurras en apprenant sa condamnation à l’indignité nationale et à la détention à vie pour intelligence avec lʼennemi en 1945 : « cʼest la revanche de Dreyfus ! »

Comme le suggèrent le titre de lʼarticle puis son contenu, ce qui obnubile Winock chez Maurras cʼest son rapport à la question juive et à Adolf Hitler. En choisissant « La revanche de Dreyfus ? » comme titre, il fait un clin d’œil à la saillie que prononça Maurras en apprenant sa condamnation à l’indignité nationale et à la détention à vie pour intelligence avec lʼennemi en 1945 : « cʼest la revanche de Dreyfus ! » En outre, cʼest une erreur dʼidentifier le nationalisme intégral de Maurras à un conservatisme, idéologie qui vient dʼAngleterre (des Tories) et qui est donc étrangère à notre culture politique. Même si, aujourd’hui, un certain courant intellectuel plutôt traditionaliste et largement antimoderne, lui donne un sens nouveau, en France et ailleurs. Comment est-il possible de sʼattacher à vouloir conserver des mœurs et un droit positif qui, du fait du changement social, évoluent constamment ? En 2010 si je suis conservateur je suis contre le mariage pour les homosexuels. En 2018 en tant que conservateur je suis favorable au maintien de lʼexistant, au statut quo, donc à la loi Taubira qui accorde aux homosexuels le droit de sa marier.

En outre, cʼest une erreur dʼidentifier le nationalisme intégral de Maurras à un conservatisme, idéologie qui vient dʼAngleterre (des Tories) et qui est donc étrangère à notre culture politique. Même si, aujourd’hui, un certain courant intellectuel plutôt traditionaliste et largement antimoderne, lui donne un sens nouveau, en France et ailleurs. Comment est-il possible de sʼattacher à vouloir conserver des mœurs et un droit positif qui, du fait du changement social, évoluent constamment ? En 2010 si je suis conservateur je suis contre le mariage pour les homosexuels. En 2018 en tant que conservateur je suis favorable au maintien de lʼexistant, au statut quo, donc à la loi Taubira qui accorde aux homosexuels le droit de sa marier.

Le « conservatisme » ainsi défini, nous l'acceptons. Il est nôtre, même si nous n'avons jamais beaucoup aimé le mot s'il signifie « conservation molle de l'existant ». C'est à dire de la modernité y compris en ce qu'elle a de plus détestable. Si on lit cet article, qui est important, on verra que ce n'est pas du tout le sens que Mathieu Bock-Côté donne à conservatisme et encore moins le fond de sa riche pensée. Lafautearousseau reprend ces réflexions parce qu'elles comptent et qu'elles doivent être connues des royalistes. Notamment de nos lecteurs.

Le « conservatisme » ainsi défini, nous l'acceptons. Il est nôtre, même si nous n'avons jamais beaucoup aimé le mot s'il signifie « conservation molle de l'existant ». C'est à dire de la modernité y compris en ce qu'elle a de plus détestable. Si on lit cet article, qui est important, on verra que ce n'est pas du tout le sens que Mathieu Bock-Côté donne à conservatisme et encore moins le fond de sa riche pensée. Lafautearousseau reprend ces réflexions parce qu'elles comptent et qu'elles doivent être connues des royalistes. Notamment de nos lecteurs.

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur

Au moment où s'achève l'année du cent-cinquantenaire de Charles Maurras, Rémi Hugues nous propose une série de quatre articles - à venir les jours suivants, « Rétrospective : 2018 année Maurras ». Notre collaborateur et confrère y évoque différents aspects ou moments importants de la vie et l'oeuvre de Charles Maurras à travers les écrits fort contestables de

Au moment où s'achève l'année du cent-cinquantenaire de Charles Maurras, Rémi Hugues nous propose une série de quatre articles - à venir les jours suivants, « Rétrospective : 2018 année Maurras ». Notre collaborateur et confrère y évoque différents aspects ou moments importants de la vie et l'oeuvre de Charles Maurras à travers les écrits fort contestables de A son mitan, s'est produite une vague nationaliste de grande ampleur, rappelant quelque peu l'euphorie qui gagna la France un autre été, celui de la mobilisation de 1914. Visages grimés aux couleurs de la patrie, Marseillaises entonnées a tout va et nombre pléthorique de drapeaux déployés, aux fenêtres des voitures en marche ou des logements... tel est ce que l'on a pu observer après la victoire de la France lors de la coupe du monde de football en Russie.

A son mitan, s'est produite une vague nationaliste de grande ampleur, rappelant quelque peu l'euphorie qui gagna la France un autre été, celui de la mobilisation de 1914. Visages grimés aux couleurs de la patrie, Marseillaises entonnées a tout va et nombre pléthorique de drapeaux déployés, aux fenêtres des voitures en marche ou des logements... tel est ce que l'on a pu observer après la victoire de la France lors de la coupe du monde de football en Russie. Ce sentiment d'unité nationale a muté au moment de l'automne en une fièvre saine de contestation radicale du Pouvoir. Après les célébrations du centenaire du dénouement de la Grande Guerre, dont l'issue favorable pour notre pays doit en grande partie à l'énergie, au courage et à la probité de Maurras et des siens, le Pays Réel a initié un mouvement extraordinaire de révolte contre le Pays Légal, cette bancocratie cosmopolite que Macron représente avec une morgue typique des golden boys de la City et de Wall Street.

Ce sentiment d'unité nationale a muté au moment de l'automne en une fièvre saine de contestation radicale du Pouvoir. Après les célébrations du centenaire du dénouement de la Grande Guerre, dont l'issue favorable pour notre pays doit en grande partie à l'énergie, au courage et à la probité de Maurras et des siens, le Pays Réel a initié un mouvement extraordinaire de révolte contre le Pays Légal, cette bancocratie cosmopolite que Macron représente avec une morgue typique des golden boys de la City et de Wall Street.

A vrai dire, elle m’a plutôt déçu par rapport à l’idée que je m’en faisais, et l’émotion que j’en éprouvais. J’ai notamment trouvé Daniel Auteuil médiocre avec sa barbe postiche (ce n’est pas l’avis de mon épouse).

A vrai dire, elle m’a plutôt déçu par rapport à l’idée que je m’en faisais, et l’émotion que j’en éprouvais. J’ai notamment trouvé Daniel Auteuil médiocre avec sa barbe postiche (ce n’est pas l’avis de mon épouse).

Le très nationaliste premier ministre nippon, Monsieur Shinzö Abe, a annoncé lui-même cette importante nouvelle – du moins importante pour son pays. On y respecte les traditions. L'on y honore l'Empereur. On y chérit la nation. Et l'on se soucie de ses intérêts avec l'ardeur de ceux qui chez nous travaillent à trahir les nôtres.

Le très nationaliste premier ministre nippon, Monsieur Shinzö Abe, a annoncé lui-même cette importante nouvelle – du moins importante pour son pays. On y respecte les traditions. L'on y honore l'Empereur. On y chérit la nation. Et l'on se soucie de ses intérêts avec l'ardeur de ceux qui chez nous travaillent à trahir les nôtres. Cette mince affaire de la pêche à la baleine nous rappelle, si nous l'avons oublié, ce que valent les conventions, accords ou traités internationaux, de quelque nom qu'on les baptise ; et quelle est leur capacité à durer, à résister, quand les réalités, les nécessités, en bref les intérêts des peuples et des nations en lice viennent à s'en trouver contrariés. Le multilatéralisme à vrai dire est en train de s'effondrer, lui aussi, un peu partout dans le monde, comme bien d'autres illusions de notre époque en train de changer.

Cette mince affaire de la pêche à la baleine nous rappelle, si nous l'avons oublié, ce que valent les conventions, accords ou traités internationaux, de quelque nom qu'on les baptise ; et quelle est leur capacité à durer, à résister, quand les réalités, les nécessités, en bref les intérêts des peuples et des nations en lice viennent à s'en trouver contrariés. Le multilatéralisme à vrai dire est en train de s'effondrer, lui aussi, un peu partout dans le monde, comme bien d'autres illusions de notre époque en train de changer.

Afin de comprendre, il faut se tourner vers la Turquie. Pour Erdogan, mais ce serait la même chose pour tout dirigeant turc, l’ennemi c’est le Kurde (photo). L’alliance américano-kurde l’exaspérait donc. La Russie lui faisait les yeux doux malgré leur fort antagonisme du début de la guerre, et l’achat de missiles russes se profilait à l’horizon. Pour un membre de l’OTAN cela faisait désordre.

Afin de comprendre, il faut se tourner vers la Turquie. Pour Erdogan, mais ce serait la même chose pour tout dirigeant turc, l’ennemi c’est le Kurde (photo). L’alliance américano-kurde l’exaspérait donc. La Russie lui faisait les yeux doux malgré leur fort antagonisme du début de la guerre, et l’achat de missiles russes se profilait à l’horizon. Pour un membre de l’OTAN cela faisait désordre.

« Le vent tourne ». Les éditorialistes sentent-ils venu le moment d'envisager les hypothèses incorrectes ? Préparer le terrain aux bouleversements qui, peut-être se préparent, en France et ailleurs ? En Europe, en tout cas ! Songent-ils à leur avenir professionnel ? Aux mouvements de l'opinion, qui les juge ... Ecoutez, c'est instructif ! Pour qui préfère lire, le texte est au-dessous. LFAR

« Le vent tourne ». Les éditorialistes sentent-ils venu le moment d'envisager les hypothèses incorrectes ? Préparer le terrain aux bouleversements qui, peut-être se préparent, en France et ailleurs ? En Europe, en tout cas ! Songent-ils à leur avenir professionnel ? Aux mouvements de l'opinion, qui les juge ... Ecoutez, c'est instructif ! Pour qui préfère lire, le texte est au-dessous. LFAR