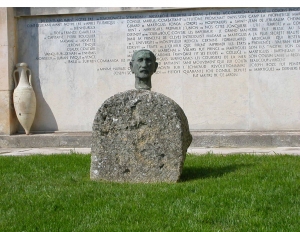

Jacques Bainville, ce royaliste qui annonça la guerre suivante, un matin de novembre 1918...

Les négociateurs du Traité de Versailles

Par Jean-Philippe Chauvin

C'est là le deuxième de plusieurs articles de Jean-Philippe Chauvin, rédigés pour ce centenaire de la victoire de 1918. Nous les publions au fil des jours. Ils nous parlent d'hier mais avec de fortes implications pour aujourd'hui. LFAR

Quand on s’intéresse à l’histoire et, dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, à la fin de la guerre de 1914-18 et aux traités de paix qui ont suivi, Jacques Bainville peut être un guide utile, même s'il n'est pas forcément le bienvenu dans l'école républicaine, celle qui l'a tant ignoré, lui l'historien « amateur » qui, pourtant, a mieux vu que beaucoup d'universitaires professionnels la suite des événements et compris le « sens » de l'histoire (non pas la direction mais l'ontologie de l'histoire, et les raisons de celle-ci, de ses « suites logiques »). Bien sûr, il y a son livre constamment réédité depuis la chute du Mur de Berlin, Les conséquences politiques de la paix, et qui annonce dès 1920, en fait et alors dans l'indifférence quasi-générale, la triste suite des années 30 (Bainville ne verra pas tout se dérouler, victime d'un cancer en février 1936, avant la tragédie guerrière de 1939), avec une prescience qui n'est rien d'autre que l'application d'un empirisme que Maurras, à la suite de Sainte-Beuve, qualifiait d'organisateur...

Bainville était aussi un journaliste du quotidien mais qui voyait loin, dans une optique capétienne, et ses articles dans L'Action française mériteraient une relecture attentive et une réédition générale, avec un bon appareil critique (pourquoi pas dans la Pléiade ?) pour les remettre en contexte et les expliquer aux lecteurs de notre temps.

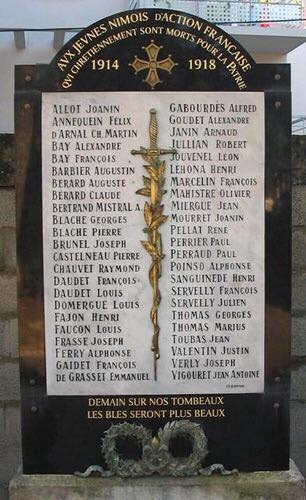

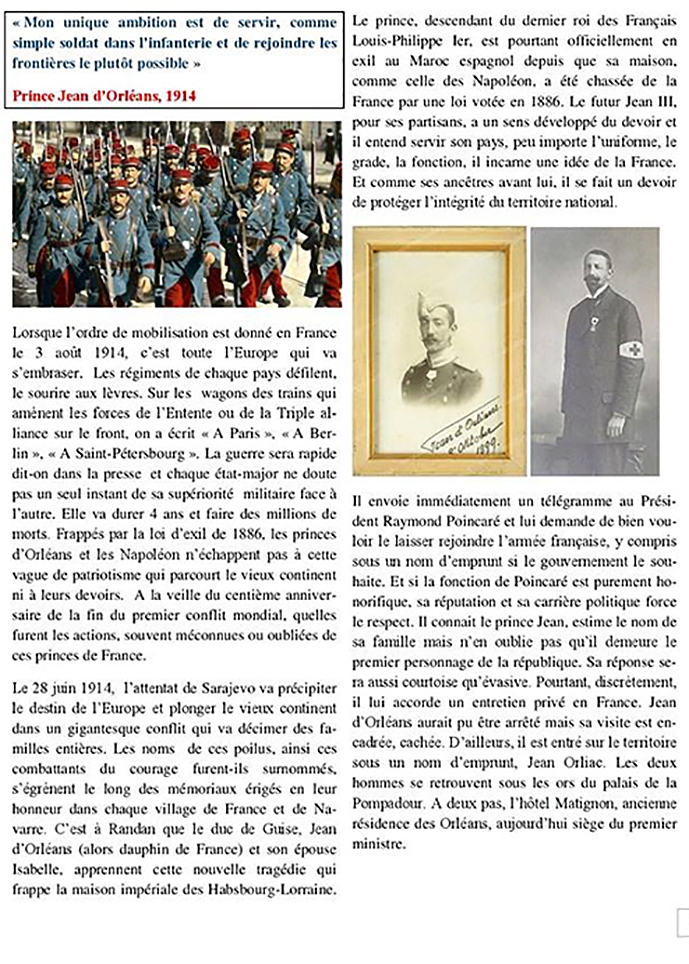

Justement, l'un de ses articles a été republié dans le recueil intitulé La monarchie des lettres, dans la collection Bouquins de Robert Laffont, et apparaît comme malheureusement visionnaire, comme celui d'une Cassandre que l'Opinion et les élites de la République n'entendent pas, ne veulent pas entendre, engoncées dans leurs certitudes et aveuglées d'illusions. Cet article c'est celui du... 14 novembre 1918, dans l'A.F. monarchiste qui sort exsangue d'une guerre qui l'a privée de sa jeunesse saignée dans la Somme ou à Verdun. Son titre : Demain ?. Il faudrait le citer en entier, même si, en définitive, sa lecture est éprouvante, presque désespérante lorsque l'on connaît la suite et que l'on constate que les avertissements de Bainville n'ont servi à rien : comme le général de Gaulle, grand lecteur de Bainville, on peut n'en éprouver que plus de mépris pour cette IIIe République imbécile et assassine par son aveuglement, sa lâcheté aussi face au pangermanisme et au nazisme des années 30, cette République qui se réfugiera dans les bras d'un vieux maréchal qu'elle ira chercher à son ambassade de Madrid avant de disparaître dans la catastrophe de mai-juin 1940...

Justement, l'un de ses articles a été republié dans le recueil intitulé La monarchie des lettres, dans la collection Bouquins de Robert Laffont, et apparaît comme malheureusement visionnaire, comme celui d'une Cassandre que l'Opinion et les élites de la République n'entendent pas, ne veulent pas entendre, engoncées dans leurs certitudes et aveuglées d'illusions. Cet article c'est celui du... 14 novembre 1918, dans l'A.F. monarchiste qui sort exsangue d'une guerre qui l'a privée de sa jeunesse saignée dans la Somme ou à Verdun. Son titre : Demain ?. Il faudrait le citer en entier, même si, en définitive, sa lecture est éprouvante, presque désespérante lorsque l'on connaît la suite et que l'on constate que les avertissements de Bainville n'ont servi à rien : comme le général de Gaulle, grand lecteur de Bainville, on peut n'en éprouver que plus de mépris pour cette IIIe République imbécile et assassine par son aveuglement, sa lâcheté aussi face au pangermanisme et au nazisme des années 30, cette République qui se réfugiera dans les bras d'un vieux maréchal qu'elle ira chercher à son ambassade de Madrid avant de disparaître dans la catastrophe de mai-juin 1940...

Que dit Bainville, en ce jour du 14 novembre 1918, quelques dizaines d’heures après l’arrêt des combats ? Lisons : « Devant quoi la France, au sortir de la grande joie de sa victoire, risque-t-elle de se réveiller ? Devant une République allemande, une république sociale-nationale supérieurement organisée et qui, de toute façon, sera deux fois plus peuplée que notre pays. Cette république (si l'Allemagne reste une république, ce qui n'est pas encore assuré) ne sera pas, comme dirait M. Roosevelt, « du type flasque ». Elle sera productrice et expansionniste. Elle aura une politique étrangère et économique. Cette république des Allemands-Unis, qui aura achevé l'unité allemande, continuera l'empire. C'est contre elle, à un contre deux, que nous aurons à défendre notre industrie d'abord, et bientôt les provinces que nous lui auront reprises et auxquelles elle n'aura renoncé qu'en grinçant des dents. » Une république sociale-nationale : le nazisme sera l’abréviation des deux termes, national et social(isme)… L’empire sera ce IIIe Reich que le chancelier Hitler déclarera être l’achèvement de l’unité allemande et le totalitarisme nazi, pangermaniste, ce régime « supérieurement organisé » (n’est-ce pas la caractéristique affichée d’un système totalitaire ?) dira réunir tous les « Allemands », y compris au-delà des frontières officielles de l’Allemagne…

Relisez ce texte, relisez-le, et rappelez-vous qu'il a été écrit alors même que les canons de la Grande guerre viennent à peine de se taire, et que la France et ses alliés espèrent et affirment que la tragédie guerrière qui s'achève au bout de quatre longues années est « la Der des Der » !

Le 14 novembre 1918, Jacques Bainville, ce « Vergennes » de L'Action française méconnu de la République (pas totalement, en fait...), alarme la France sur les périls qui la menacent si elle ne gagne pas la paix : mais Bainville crie dans le désert d'une République amnésique et qui subira, pour le plus grand malheur de la France, la montée des périls sans pouvoir (sans vouloir ?) l'arrêter...

Dès 1918, c'est 1940 qui se prépare... « La République n'a pas de politique étrangère », disait Anatole France en haussant les épaules : c'est le moindre de ses défauts, diraient certains ; c'est le pire, au regard de l'Europe et du monde qui, eux, ont besoin, malgré la République et en attendant mieux, de la France ! ■

Le blog de Jean-Philippe Chauvin

Cette guerre terrible est, à nos yeux de contemporains, absurde. Mais elle a mobilisé 65 millions de personnes sur tous les champs de batailles (9 millions, je crois, de Français) sans vraiment de révoltes ni de mutineries, à quelques exceptions près. « Quand la guerre est là, qu'il y a danger aux portes de la Cité, il n'y a plus qu'à la faire, et à la gagner », expliquaient alors les monarchistes, pourtant méfiants à l'égard de la IIIème République qui gouvernait alors le pays. Les générations d'après-40 reprocheront beaucoup à ceux de 1940 de n'avoir pas su la faire, et la gagner... L'Occupation montra, avec toutes les horreurs liées à l'application de l'idéologie nazie, que la défaite ou la soumission (même au nom du pacifisme), est la pire des catastrophes pour les « occupés ». Cela permet aussi de mieux comprendre l'acharnement des soldats de 1914-1918 « à ne pas céder », malgré l'horreur de cette première « guerre industrielle ».

Cette guerre terrible est, à nos yeux de contemporains, absurde. Mais elle a mobilisé 65 millions de personnes sur tous les champs de batailles (9 millions, je crois, de Français) sans vraiment de révoltes ni de mutineries, à quelques exceptions près. « Quand la guerre est là, qu'il y a danger aux portes de la Cité, il n'y a plus qu'à la faire, et à la gagner », expliquaient alors les monarchistes, pourtant méfiants à l'égard de la IIIème République qui gouvernait alors le pays. Les générations d'après-40 reprocheront beaucoup à ceux de 1940 de n'avoir pas su la faire, et la gagner... L'Occupation montra, avec toutes les horreurs liées à l'application de l'idéologie nazie, que la défaite ou la soumission (même au nom du pacifisme), est la pire des catastrophes pour les « occupés ». Cela permet aussi de mieux comprendre l'acharnement des soldats de 1914-1918 « à ne pas céder », malgré l'horreur de cette première « guerre industrielle ».

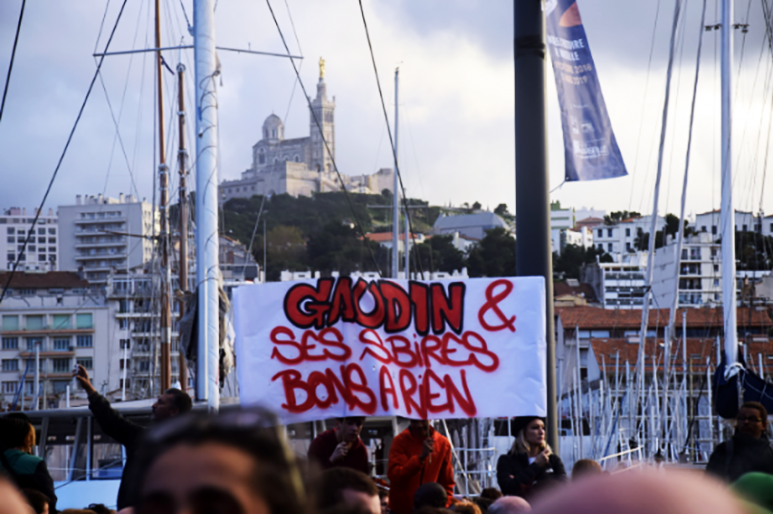

On sait que nous aimons les textes de Jean-Paul Brighelli, son style, son humour, son expression directe et sans ambages, son érudition, son bon sens, son non-conformisme et jusqu'à la verdeur de son langage. Qui mieux que lui pouvait dire ce qu'il convient de penser des effondrements de Marseille ? Il l'a fait, dans son blog, ce 11 novembre. Voici !

On sait que nous aimons les textes de Jean-Paul Brighelli, son style, son humour, son expression directe et sans ambages, son érudition, son bon sens, son non-conformisme et jusqu'à la verdeur de son langage. Qui mieux que lui pouvait dire ce qu'il convient de penser des effondrements de Marseille ? Il l'a fait, dans son blog, ce 11 novembre. Voici !

Une promenade, nez en l’air, vous en convaincra aisément. Les immeubles du Quartier Noailles furent jadis de bonne tenue. Mais les saints patrons installés aux corniches ne protègent plus les habitants des coups du sort et de l’incurie municipale. D’ailleurs, ils sont désormais en concurrence avec les poêles à frire qui permettent de capter Sainte Al Jezeera, nouvelles paraboles d’une nouvelle religion.

Une promenade, nez en l’air, vous en convaincra aisément. Les immeubles du Quartier Noailles furent jadis de bonne tenue. Mais les saints patrons installés aux corniches ne protègent plus les habitants des coups du sort et de l’incurie municipale. D’ailleurs, ils sont désormais en concurrence avec les poêles à frire qui permettent de capter Sainte Al Jezeera, nouvelles paraboles d’une nouvelle religion. Les façades écaillées, lézardées, condamnées,camouflent à peine les toits crevés, rue du Musée. C’est bien pour les pigeons. C’est médiocre pour les humains qui s’obstinent à vivre ici. Que ne déménagent-ils donc pour aller habiter le VIIIe arrondissement, comme Gaudin, ou le VIIe, comme la sénatrice Samia Ghali…

Les façades écaillées, lézardées, condamnées,camouflent à peine les toits crevés, rue du Musée. C’est bien pour les pigeons. C’est médiocre pour les humains qui s’obstinent à vivre ici. Que ne déménagent-ils donc pour aller habiter le VIIIe arrondissement, comme Gaudin, ou le VIIe, comme la sénatrice Samia Ghali… Plus de la moitié des habitants de la ville ne sont pas assujettis à l’impôt, par défaut de revenus — contre 12% à Lyon. Et le petit paquet noir assis sur une cagette au milieu du carrefour, c’est une gamine en burka qui fait la manche — c’était vendredi, jour propice à l’aumône…

Plus de la moitié des habitants de la ville ne sont pas assujettis à l’impôt, par défaut de revenus — contre 12% à Lyon. Et le petit paquet noir assis sur une cagette au milieu du carrefour, c’est une gamine en burka qui fait la manche — c’était vendredi, jour propice à l’aumône… Oui — mais les façades se lézardent. Un rapport en 2015 ciblait déjà les immeubles qui se sont effondrés, rue d’Aubagne ? Broutilles. C’est la faute à la pluie, as-tu dit…

Oui — mais les façades se lézardent. Un rapport en 2015 ciblait déjà les immeubles qui se sont effondrés, rue d’Aubagne ? Broutilles. C’est la faute à la pluie, as-tu dit… Tu sais, mon Jean-Claude, je suis passé deux fois dans ton bureau du Sénat, quand tu en étais vice-président. Le gentil jeune homme rougissant qui te servait alors de secrétaire, et qui faisait une thèse sur Jacques Maritain (eh, sur qui d’autre pouvait-il la faire !) m’avait montré, très fier, les belles photos où tu posais en compagnie du pape. Es-tu allé à confesse récemment, Jean-Claude ? L’homicide par imprudence, par incurie, par incompétence, ce n’est pas prévu dans les canons de l’Eglise ? « Tu ne tueras point », Jean-Claude — remember ?

Tu sais, mon Jean-Claude, je suis passé deux fois dans ton bureau du Sénat, quand tu en étais vice-président. Le gentil jeune homme rougissant qui te servait alors de secrétaire, et qui faisait une thèse sur Jacques Maritain (eh, sur qui d’autre pouvait-il la faire !) m’avait montré, très fier, les belles photos où tu posais en compagnie du pape. Es-tu allé à confesse récemment, Jean-Claude ? L’homicide par imprudence, par incurie, par incompétence, ce n’est pas prévu dans les canons de l’Eglise ? « Tu ne tueras point », Jean-Claude — remember ?

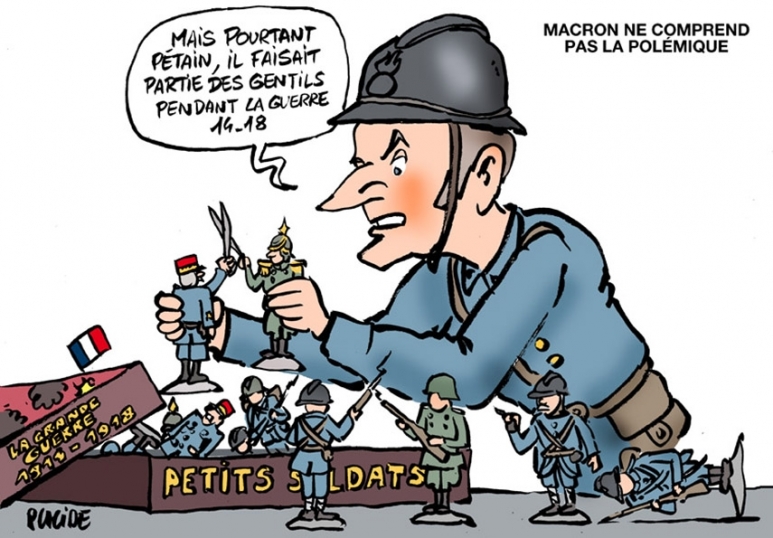

Si le populisme pose les bonnes questions, Emmanuel Macron a du mal à convaincre qu‘il peut y apporter les bonnes réponses.

Si le populisme pose les bonnes questions, Emmanuel Macron a du mal à convaincre qu‘il peut y apporter les bonnes réponses.

Si c’est à Luxembourg qu’a été signée une «

Si c’est à Luxembourg qu’a été signée une «  Qu’est-ce en effet qu’une « armée européenne », si ce n’est une armée unique qui remplacerait les armées nationales ? Or, on se rappelle l’échec de 1952 (Communauté européenne de défense) et même celui de 1999 (Force d’intervention rapide). C’est que les Etats existent et que la défense relève de leur souveraineté - ce que l’U.E. elle-même admet dans un texte de 2016, tandis que le document de la D.G.R.I.S. se contente de noter, à propos de l’I.E.I., sa « forte compatibilité avec l’Otan et/ou l’U.E. ». Il est donc plus réaliste d’envisager une solide alliance fondée sur un engagement sérieux (et financier) de la part d’une Allemagne toujours frileuse dans ce domaine depuis la fin de la seconde guerre et de quelques autres partenaires jusqu’à présent confortablement à l’abri sous le parapluie américain.

Qu’est-ce en effet qu’une « armée européenne », si ce n’est une armée unique qui remplacerait les armées nationales ? Or, on se rappelle l’échec de 1952 (Communauté européenne de défense) et même celui de 1999 (Force d’intervention rapide). C’est que les Etats existent et que la défense relève de leur souveraineté - ce que l’U.E. elle-même admet dans un texte de 2016, tandis que le document de la D.G.R.I.S. se contente de noter, à propos de l’I.E.I., sa « forte compatibilité avec l’Otan et/ou l’U.E. ». Il est donc plus réaliste d’envisager une solide alliance fondée sur un engagement sérieux (et financier) de la part d’une Allemagne toujours frileuse dans ce domaine depuis la fin de la seconde guerre et de quelques autres partenaires jusqu’à présent confortablement à l’abri sous le parapluie américain.

Après avoir dénoncé les faiblesses de la politique étrangère de la IIIème République (notamment à travers ce chef-d’œuvre qu’est le Kiel et Tanger de Maurras, qui faisait l’admiration du président Pompidou), après avoir contribué puissamment par ses campagnes au vote de la loi des trois ans, qui allongeait la durée du service militaire, l’Action française participa sans réserve en 1914 à l’Union sacrée et jeta toutes ses forces dans la guerre.

Après avoir dénoncé les faiblesses de la politique étrangère de la IIIème République (notamment à travers ce chef-d’œuvre qu’est le Kiel et Tanger de Maurras, qui faisait l’admiration du président Pompidou), après avoir contribué puissamment par ses campagnes au vote de la loi des trois ans, qui allongeait la durée du service militaire, l’Action française participa sans réserve en 1914 à l’Union sacrée et jeta toutes ses forces dans la guerre.

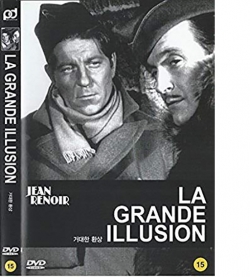

Après une bonne dizaine de visionnages, anciens et récents, de ce chef d’œuvre de Jean Renoir, j'en suis toujours à me demander ce qui lui vaut sa réputation d’œuvre pacifiste, de brûlot subversif, qui lui a - ou lui aurait - valu interdictions diverses et mises sous le boisseau. Ou alors - et c'est plutôt même sans doute là qu'il faut chercher - parce qu'en 1937, date de sortie du film, les lourdes machines des propagandes se sont mises à accélérer et ne tolèrent plus, pour la commodité de leur fonctionnement, qu'il y ait nuances, ambiguïtés, subtilités dans la mise en scène des réalités.

Après une bonne dizaine de visionnages, anciens et récents, de ce chef d’œuvre de Jean Renoir, j'en suis toujours à me demander ce qui lui vaut sa réputation d’œuvre pacifiste, de brûlot subversif, qui lui a - ou lui aurait - valu interdictions diverses et mises sous le boisseau. Ou alors - et c'est plutôt même sans doute là qu'il faut chercher - parce qu'en 1937, date de sortie du film, les lourdes machines des propagandes se sont mises à accélérer et ne tolèrent plus, pour la commodité de leur fonctionnement, qu'il y ait nuances, ambiguïtés, subtilités dans la mise en scène des réalités. Qu'il existe une sorte d'Internationale « des gens bien élevés », qui transcende les appartenances nationales ?

Qu'il existe une sorte d'Internationale « des gens bien élevés », qui transcende les appartenances nationales ? Je ne vois pas, en tout cas, chez Renoir un appel à la désobéissance, une remise en question du rôle de chacun ; bien au contraire, les combattants combattent dans un respect mutuel (mais il ne faut pas méconnaître que nos combattants sont des aviateurs, des aristocrates de la bagarre, qu'ils ne sont pas soumis à la promiscuité dégradante de la tranchée !) ; chacun fait son devoir, sans détestation de l'autre (c'est généralement seulement dans les guerres civiles qu'on déteste le type d'en face, parce qu'on sait pourquoi on le hait) ; chacun joue son rôle : les prisonniers cherchent à s'évader, les geôliers à les en empêcher. Et si Rauffenstein (quel rôle aura plus fait pour la légende d'Erich von Stroheim ?) se résout à tirer sur Boeldieu (même remarque pour Pierre Fresnay), ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais parce que c'est l'ordre des choses.

Je ne vois pas, en tout cas, chez Renoir un appel à la désobéissance, une remise en question du rôle de chacun ; bien au contraire, les combattants combattent dans un respect mutuel (mais il ne faut pas méconnaître que nos combattants sont des aviateurs, des aristocrates de la bagarre, qu'ils ne sont pas soumis à la promiscuité dégradante de la tranchée !) ; chacun fait son devoir, sans détestation de l'autre (c'est généralement seulement dans les guerres civiles qu'on déteste le type d'en face, parce qu'on sait pourquoi on le hait) ; chacun joue son rôle : les prisonniers cherchent à s'évader, les geôliers à les en empêcher. Et si Rauffenstein (quel rôle aura plus fait pour la légende d'Erich von Stroheim ?) se résout à tirer sur Boeldieu (même remarque pour Pierre Fresnay), ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur, mais parce que c'est l'ordre des choses. En fait, chacun fait son Devoir, sans fanatisme ou joie mauvaise ; mais il n'y a pas non plus d'aspect niais et grandiloquent, comme dans le J'accuse d'Abel Gance où les morts sortent des tranchées pour demander des comptes, et moins encore de côté « lendemains qui chantent » comme dans La vie est à nous, délicieux film de propagande communiste du même Jean Renoir.

En fait, chacun fait son Devoir, sans fanatisme ou joie mauvaise ; mais il n'y a pas non plus d'aspect niais et grandiloquent, comme dans le J'accuse d'Abel Gance où les morts sortent des tranchées pour demander des comptes, et moins encore de côté « lendemains qui chantent » comme dans La vie est à nous, délicieux film de propagande communiste du même Jean Renoir.

Hôte du Banquet en compagnie de Diotime, Maurras entrevoit la métaphysique dont il se défia, au contraire de Léon Daudet, lorsqu’elle lui advint par l’entremise des œuvres de René Guénon ; alors qu’apologiste du Dogme, la métaphysique et le Mystère semblent céder la place à des considérations organisatrices. S’il est, pour Maurras, un Mystère vécu, un Mystère éprouvé, ce n’est point le Mystère christique de l’Eucharistie et de la Résurrection des corps, mais, ainsi que le nomme son poème, Le Mystère d’Ulysse:

Hôte du Banquet en compagnie de Diotime, Maurras entrevoit la métaphysique dont il se défia, au contraire de Léon Daudet, lorsqu’elle lui advint par l’entremise des œuvres de René Guénon ; alors qu’apologiste du Dogme, la métaphysique et le Mystère semblent céder la place à des considérations organisatrices. S’il est, pour Maurras, un Mystère vécu, un Mystère éprouvé, ce n’est point le Mystère christique de l’Eucharistie et de la Résurrection des corps, mais, ainsi que le nomme son poème, Le Mystère d’Ulysse: Cette « haute et subtile discipline du sourire et des larmes », certes, nous la reconnaissons également chez Novalis, Hölderlin, Nietzsche ou Heine, mais nous n’oublions pas davantage que cette reconnaissance, nous la disons en français. De même que Léon Daudet rendit un magnifique hommage à Shakespeare, Maurras sut prolonger dans son œuvre les résonnances du Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe (Image). Pourquoi être français plutôt qu’autre chose ? La réponse est dans le Colloque qui se poursuit entre les vivants et les morts, entre les prochains et les lointains. Que ce Colloque se poursuive, d’âme en âme, c’est là toute la raison d’être de la tradition, et de la traduction, dont surent si bien s’entretenir Pierre Boutang et Georges Steiner.

Cette « haute et subtile discipline du sourire et des larmes », certes, nous la reconnaissons également chez Novalis, Hölderlin, Nietzsche ou Heine, mais nous n’oublions pas davantage que cette reconnaissance, nous la disons en français. De même que Léon Daudet rendit un magnifique hommage à Shakespeare, Maurras sut prolonger dans son œuvre les résonnances du Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe (Image). Pourquoi être français plutôt qu’autre chose ? La réponse est dans le Colloque qui se poursuit entre les vivants et les morts, entre les prochains et les lointains. Que ce Colloque se poursuive, d’âme en âme, c’est là toute la raison d’être de la tradition, et de la traduction, dont surent si bien s’entretenir Pierre Boutang et Georges Steiner. Peut-être cette obstination à défendre les limites où l’universel se recueille. « Ai-je découvert plusieurs choses ? Je ne suis sûr que d’une, mais de conséquence assez grave : car de ce long Colloque avec tous les esprits du regret, du désir et de l’espérance qui forment le Chœur de nos Morts, il ressortait avec clarté que l’humaine aventure ramenait indéfiniment sous mes yeux la même vérité sous les formes les plus diverses. » Cette vérité, pour Charles Maurras, fut celle des « métamorphoses de l’amitié et de l’amour » de ses Maîtres platoniciens. La véritable leçon de ces Maîtres, à qui sait les entendre, n’est point dans l’abstraction, mais dans la métamorphose. La phrase, ou, plus exactement, le phrasé maurrassien, dans ses périodes les mieux inspirées, s’entrelace à ce mouvement d’inépuisable diversité. Ce sont « de rapides alternances de lune et de soleil, or liquide, argent vif, qui me réchauffaient le cœur, me déliaient l’esprit, et, d’un seul coup, m’ouvraient la conscience et la mémoire toutes grandes. » L’espace à défendre est celui où cette extase est possible, où ni la conscience, ni la mémoire ne sont obscurcies ou avilies. (FIN)

Peut-être cette obstination à défendre les limites où l’universel se recueille. « Ai-je découvert plusieurs choses ? Je ne suis sûr que d’une, mais de conséquence assez grave : car de ce long Colloque avec tous les esprits du regret, du désir et de l’espérance qui forment le Chœur de nos Morts, il ressortait avec clarté que l’humaine aventure ramenait indéfiniment sous mes yeux la même vérité sous les formes les plus diverses. » Cette vérité, pour Charles Maurras, fut celle des « métamorphoses de l’amitié et de l’amour » de ses Maîtres platoniciens. La véritable leçon de ces Maîtres, à qui sait les entendre, n’est point dans l’abstraction, mais dans la métamorphose. La phrase, ou, plus exactement, le phrasé maurrassien, dans ses périodes les mieux inspirées, s’entrelace à ce mouvement d’inépuisable diversité. Ce sont « de rapides alternances de lune et de soleil, or liquide, argent vif, qui me réchauffaient le cœur, me déliaient l’esprit, et, d’un seul coup, m’ouvraient la conscience et la mémoire toutes grandes. » L’espace à défendre est celui où cette extase est possible, où ni la conscience, ni la mémoire ne sont obscurcies ou avilies. (FIN)