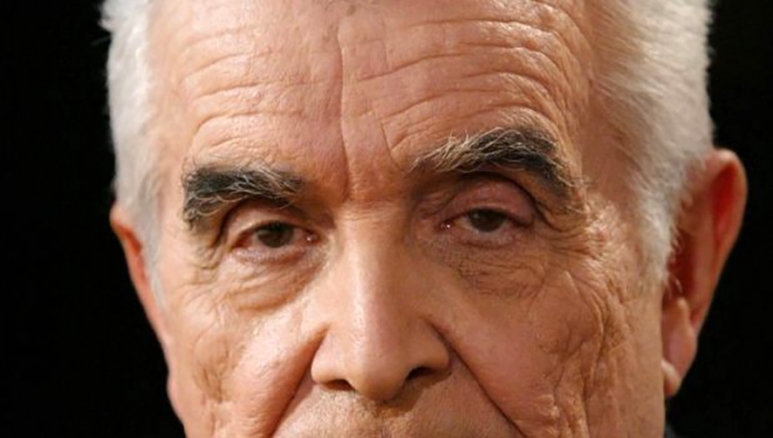

A l'occasion de la sortie de son dernier livre Bienheureuse vieillesse, Robert Redeker a accordé un grand entretien à FigaroVox. Pour lui, il faut sauver la vieillesse de l'élimination : car sans elle, c'est notre civilisation qui est menacée de s'éteindre. Bien d'autres dangers la menacent aussi. Y compris une proportion trop faible de jeunes-gens. Mais Robert Redeker nous paraît voir juste lorsqu'il dénonce une société qui bloque la fluidité des âges. Et une idéologie qui refuse le passé comme elle ignore l'avenir. LFAR

Votre dernier livre Bienheureuse vieillesse est un éloge de l'âge. Faut-il se réjouir de de vieillir ?

Votre dernier livre Bienheureuse vieillesse est un éloge de l'âge. Faut-il se réjouir de de vieillir ?

La vieillesse nous libère de bien des fardeaux, dictés par la biologie et l'imaginaire, qui pèsent sur la jeunesse et l'âge mûr. Cicéron et Sénèque le savaient, notre société l'ignore : la vieillesse est libération. Elle débarrasse l'être humain de certains obstacles à sa liberté. La vieillesse est l'âge du bonheur, de la sagesse.

L'habitude n'existe pas de présenter la vieillesse comme une libération. Il est vrai qu'elle peut, à l'extrémité de la vie, enchaîner au corps, servitude qui peut rendre enviable l'euthanasie. Pourtant la vieillesse, ce que les Stoïciens avaient remarqué, libère les êtres humains des fardeaux liés aux désirs qui rendent intempérants, qui soulèvent des tempêtes de chair, en particulier les désirs sexuels. Ces désirs rendent esclaves, c'est un fait. Mais souvent aussi ils se transforment en passions dévastatrices empêchant toute forme de bonheur. Ils partent en guerre contre le bonheur, que souvent ils détruisent. Livré à eux-mêmes, les désirs de cette farine empêchent, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, un bonheur durable et serein (dont l'éternité en paradis, une éternité, j'insiste sur ce point, du corps et de l'âme, de la personne ressuscitée avec son corps, est la figure métaphorique) de s'installer. Cette idée-là de l'éternité laisse entendre la possibilité d'un corps non enchaîné aux désirs. La vieillesse rend plus facile l'exercice des aspirants à la sagesse et des mystiques, auquel la plupart des humains échouent quand ils veulent s'y essayer : le renoncement.

Libération, la vieillesse est surtout une chance. Celle de redécouvrir le temps et la consistance des choses.

Selon vous, la société contemporaine serait obsédée par la jeunesse. Pourquoi ?

Alain Finkielkraut en a établi le constat bien avant moi, et l'a bien mieux dit. C'est parce qu'elle refuse le temps et sa caducité que notre société ontologise la jeunesse. Rappelons-nous de l'opposition entre Parménide, le philosophe de l'Etre, et Héraclite, le philosophe du Devenir. Tout est, affirmait Parménide. Rien n'est, tout passe, on ne se rebaigne jamais dans le même fleuve, prétendait Héraclite. Ontologie est le nom du discours sur l'Etre, celui de Parménide. Depuis les années 60, en lien avec le triomphe planétaire de la société de consommation, la jeunesse a été ontologisée. Elle a été figée en Être excluant le Devenir. De cette ontologisation découle l'impératif collectif de rester jeune jusqu'aux bords du tombeau. Pour nos contemporains, ne plus être jeune, c'est ne plus être. Nous avons refusé de voir dans la jeunesse un devenir sans retour, une transition, un passage, une étape sur le chemin de la vie, un moment dans son écoulement. Disciples de Parménide sans le savoir, nous avons figé la vie dans un seul de ses âges, la jeunesse, déclassant tous les autres, favorisant la honte de ne plus être jeune. Le Tartuffe contemporain, au temps où les corps s'exposent volontiers dans tous leurs charmes, dira plutôt: cachez votre vieillesse que nous ne saurions voir. Oui, nous avons arrêté la jeunesse dans une trompeuse éternité.

Vous abordez assez peu la question du jeunisme sous l'angle économique. Mais l'autre nom de cette idéologie n'est-il pas tout simplement le capitalisme ?

Le fanatisme de la jeunesse est lié à la modernité bien plus largement qu'au seul capitalisme. Dans « Notre avant-guerre », lorsqu'il conte son périple dans l'Italie mussolinienne, Brasillach observe que « jeunesse » est « le mot de passe » du fascisme. En même temps, l'U.R.S.S. exaltait la jeunesse comme jamais. Sous toutes ses formes - fascistes, communistes ou consuméristes - le jeunisme est surtout anti-bourgeois, il est un anti-bourgeoisisme systématique.

Par-delà leurs abyssales différences, en particulier l'opposition entre l'hédonisme et l'héroïsme, l'ontologisation de la jeunesse hissée au rang de valeur suprême couplée à la haine du bourgeois, rassemble les contestataires de Mai 68 et les jeunes fascistes des années 30.

Derrière la question de la vieillesse, il y a aussi la question du passé. Le jeunisme est-il aussi un moyen de faire table rase de celui-ci ?

Le jeunisme est l'idéologie d'un temps qui veut faire table rase du passé. « Du passé faisons table rase », était l'hymne du progressisme - à tout le moins du progressisme mal compris, éradicateur. Mais l'époque actuelle veut aussi supprimer l'avenir. Elle ne veut de racines ni dans le passé ni dans l'avenir. Elle ne veut être ni redevable ni responsable. Ni redevable au passé ni responsable devant l'avenir - d'où la crise de l'éducation. La destruction irréversible de l'école par Mme Valaud-Belkacem est une suite logique de ce double refus. Comment éduquer quand il n'y plus rien à transmettre et plus rien à promettre ? Voilà pourquoi les vieux inquiètent : au sein de ce vide temporel qu'est devenu notre société, ils sont la présence du passé, la présence et le présent des racines, leur présence témoigne en faveur de l'exigence de transmettre, pour que ce qui fut par le passé soit dans l'avenir (les œuvres, la langue, les bonnes meurs). Parallèlement à son « du passé faisons table rase », l'hymne de notre époque pourrait aussi être la chanson des Sex Pistols, le groupe punk des années 80, « No future ». Or, les vieux et la vieillesse représentent une promesse d'avenir. L'impératif que nous impose le jeunisme, « rester jeune », ce n'est pas seulement arracher les racines, c'est aussi, c'est surtout, refuser qu'on ait un avenir. C'est refuser l'avenir, tout simplement parce que l'idée d'avenir suppose celle de passage. Que la vieillesse soit une promesse d'avenir est, tout en restant incompréhensible à nos contemporains, l'une des plus fortes suggestions de l'idée chrétienne de résurrection.

On a le sentiment que la génération 68, obsédée par son éternelle jeunesse, a refusé l'idée même de transmission. Finalement, les jeunes ne sont-ils pas les premières victimes du jeunisme ?

Il est manifeste que les plus âgés détiennent les pouvoirs, tous les pouvoirs, qu'ils n'ouvrent pas la porte aux plus jeunes, qu'ils ne s'effacent pas. Cette vérité touche la politique, l'industrie, la culture, la presse, les professions prestigieuses et valorisantes. Il y a une gérontocratie - rien de plus exact ! - mais qui exerce son pouvoir selon une idéologie qui dit l'inverse, une idéologie anti-vieux, une gérontophobie, autrement dit une peur et haine de la vieillesse, le jeunisme. Gérontocratie et gérontophobie sont les deux faces de la même médaille. Les vieux sont les plus nombreux, la pyramide des âges est renversée, mais la jeunesse est tellement adulée que tout le monde veut rester jeune. Pourtant, cet amour déraisonnable, inhumain dans la mesure où il est un mépris pour les périodes ultérieures de la vie, bloque la fluidité des âges, contrairement à ce qui s'est toujours passé. Un seul âge, dans notre société, demeure légitime: la jeunesse. Du coup, personne ne veut la quitter. Un inquiétant paradoxe en résulte: les jeunes sont empêchés d'entrer dans la vie parce que la jeunesse est trop aimée (les vieux gardent le plus longtemps possible les postes et les pouvoirs, les places et privilèges, s'il le faut en étant, pour parler comme Philippe Muray, des rebellocrates). La domination de l'idéologie jeuniste est néfaste aux vieux et aux jeunes, bref à l'ensemble de la société.

Selon vous, le « gérontocide » peut devenir le génocide du XXI siècle. Vous exagérez...

L'histoire, a dit Hegel, est celle du malheur des peuples, les pages de bonheur restant des pages blanches. L'humanité a toujours fait preuve d'une grande inventivité dans l'art de massacrer. Devant les problèmes démographiques et de confort, l'infanticide est dans les sociétés humaines, comme l'a montré Gaston Bouthoul, la norme. Tantôt, il l'est directement à la naissance, tantôt différé sous la forme des guerres, ou encore, comme aujourd'hui, sous la forme de l'avortement qui est pour nous l'infanticide moralement acceptable. Dans mon livre Bienheureuse vieillesse, l'idée de gérontocide est méthodologique: raisonnons comme si ce massacre correspondait à une certitude afin de pouvoir l'empêcher. Le modèle logique de ce type de raisonnement réside dans l'état de nature chez Rousseau: il n'a jamais existé, il n'existe pas, il n'existera probablement jamais, mais il faut pour comprendre l'homme raisonner comme s'il existait. L'état de nature est une fiction théorique qui permet de découvrir la vérité. Ainsi aussi fonctionne le gérontocide dans mon livre.

Que répondez-vous à ceux qui estime que l'euthanasie est un moyen de combattre, non pas la vieillesse ou la faiblesse, mais la souffrance ?

Le mot d'euthanasie, qui signifie bonne mort, mort douce voire heureuse, est un mensonge, un mot totalitaire qui contient une contradiction: camoufler une mise-à-mort en opération humanitaire. On peut bien sûr en comprendre les raisons, l'approcher avec empathie, mais on ne peut accepter le mensonge. Il y a une grande différence entre laisser mourir et mettre à mort. Il est vrai aussi que, d'une part, la mort et la souffrance sont devenues dans nos sociétés insupportables, et que, d'autre part nous sommes devenus incapables de les penser. Généraliser l'euthanasie signe la fin d'une civilisation, celle dans laquelle le « Tu ne tueras point » est un principe fondamental. C'est entrer dans une civilisation dans laquelle « tuer pour le bien-être » devient la norme. Serons-nous en état d'en fixer les limites? C'est, quoi qu'il en soir, banaliser ce geste de tuer, au nom même du bien de celui qui est tué. Comme il y a l'avortement de confort, il y a aura les euthanasies de confort, comme il y a l'avortement-contraception, il y aura l'euthanasie-tranquillisation. Nous nous apprêtons à ouvrir une terrifiante boîte de Pandore.

A l'inverse, vous dénoncez également l'idéologie « immortaliste ». De quoi s'agit-il ?

L'immortalisme est l'opposé de la résurrection. Notre société est la société du refus de la vieillesse - donc du passé et de l'avenir - qui est aussi la société de l'immortalisme. Ce refus de la vieillesse est partout signifié, dans le sport, la publicité, le show business, le cinéma, et aussi dans notre vie quotidienne. Partout il s'agit de cacher l'âge, de le nier. Ainsi, lorsqu'on évoque les performances de la championne cycliste Jeannie Longo, c'est pour bien préciser que ses exploits ne sont pas de son âge, qu'à 50 ans largement passés elle en a toujours 25 biologiquement, sportivement, bref qu'elle est toujours jeune, que le temps ne passe pas sur elle, sur ses muscles, son cœur, ses cuisses et ses mollets, qu'elle n'est pas de son âge. Elle fait son âge, car elle a l'aspect d'une quinquagénaire, mais elle n'est pas de son âge. Il est bien évident qu'à travers une pareille présentation de cette championne, le fait de ne pas être de son âge lorsqu'on n'a plus 25 ans est proposé à tous comme un modèle et comme un idéal, éventuellement comme un impératif. Un immortalisme implicite perce à travers de pareils propos, un pareil idéal comme il perce chez la dame de plus de 50 ans qui se vêt encore comme une poupée Barbie. Les poupées sont immortelles n'est-ce pas, comme les déesses de l'Antiquité? L'immortalisme a deux aspects: vivre comme si on était immortel, et le transhumanisme (fabrique artificielle de l'humain par emplacement des pièces obsolètes). L'immortalisme est inhumain parce qu'il repose sur la négation de la mort. L'immortalité inhumaine qu'il propose se différencie de la résurrection, laquelle exige le passage par la mort.

Avec les progrès technologiques, ce fantasme prométhéen n'est-il pas en train de devenir réalité ?

Il l'essaie. Mais on peut résister, par exemple en sauvant la vieillesse.

La condition humaine est-elle en train de disparaître ?

La condition humaine est bien décrite par Pascal. L'idée de péché originel - le plus puissant garde-fou contre l'inhumain que la sagesse ait pu inventer - exprime à merveille à la fois la persistance de cette condition et la finitude à laquelle l'homme est vouée par essence. Le péché originel pose une limite, un mur, laissant entendre que passer de l'autre côté de ce mur revient à sortir de l'humain, à verser dans l'inhumanité, à transformer l'homme en autre chose, ni un ange ni une bête mais un monstre. Dans la mesure où notre modernité tardive cherche à construire un homme nouveau, hors-sol et hors-nature (ce dont témoigne la faveur de la théorie du genre), régénérable à volonté, interminablement réparable, la réponse est oui. Effacer les limitations - dont, également la vieillesse et la mort, sur lesquelles le péché originel insiste - équivaut à travailler à l'effacement de la condition humaine. •

Professeur agrégé de philosophie, Robert Redeker est écrivain. Son dernier livre, Bienheureuse vieillesse vient de paraître aux éditions du Rocher.

Entretien par Alexandre Devecchio

Angela Merkel est en train de payer cher son excès d’empathie de septembre pour les migrants clandestins, puis sa volte-face un mois plus tard, et sa visite controversée au premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, le 18 octobre, à Istanbul. L’accueil des migrants fait de plus en plus débat en Allemagne. En découvrant l’ampleur du flux migratoire attendu dans leur pays — jusqu’à 1,5 million de réfugiés seront accueillis —, l’opinion allemande se retourne. Le succès des manifestations anti-immigrés à Dresde, chaque lundi soir, et la poussée dans les sondages des libéraux populistes du mouvement Alternative pour l’Allemagne illustrent ce retour à la réalité. La cote de popularité de la chancelière est à son plus bas niveau en plus de trois ans.

Angela Merkel est en train de payer cher son excès d’empathie de septembre pour les migrants clandestins, puis sa volte-face un mois plus tard, et sa visite controversée au premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, le 18 octobre, à Istanbul. L’accueil des migrants fait de plus en plus débat en Allemagne. En découvrant l’ampleur du flux migratoire attendu dans leur pays — jusqu’à 1,5 million de réfugiés seront accueillis —, l’opinion allemande se retourne. Le succès des manifestations anti-immigrés à Dresde, chaque lundi soir, et la poussée dans les sondages des libéraux populistes du mouvement Alternative pour l’Allemagne illustrent ce retour à la réalité. La cote de popularité de la chancelière est à son plus bas niveau en plus de trois ans.

La première est le rejet, par la majorité des peuples, du système économique. L’effondrement des valeurs morales, conforté par la mondialisation, a fini par faire du capitalisme une voyoucratie sans précédent. Les gens en ont marre de la clique qui s’en met plein les poches alors qu’ils ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. D’être les victimes de la précarité de l’emploi ! D’être considérés au travail comme le dernier des chiens ! D’être de plus en plus trompés sur la qualité des produits qu’ils achètent !

La première est le rejet, par la majorité des peuples, du système économique. L’effondrement des valeurs morales, conforté par la mondialisation, a fini par faire du capitalisme une voyoucratie sans précédent. Les gens en ont marre de la clique qui s’en met plein les poches alors qu’ils ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. D’être les victimes de la précarité de l’emploi ! D’être considérés au travail comme le dernier des chiens ! D’être de plus en plus trompés sur la qualité des produits qu’ils achètent !

La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.

La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.

Les événements de janvier 2015 auront été un terrible révélateur de la crise fondamentale à laquelle notre pays et nos institutions se trouvent confrontés. Ils ont souligné, avec la présence sur notre sol d’un ennemi de l’intérieur prêt à frapper partout et à n’importe quel moment, l’incapacité absolue de nos dirigeants à trouver une réponse à un problème qui conduira, à moyen terme, si l’on n’y remédie pas très vite, non à la fin du « vivre ensemble » dont on nous rebat les oreilles, mais à l’éclatement pur et simple de notre société.

Les événements de janvier 2015 auront été un terrible révélateur de la crise fondamentale à laquelle notre pays et nos institutions se trouvent confrontés. Ils ont souligné, avec la présence sur notre sol d’un ennemi de l’intérieur prêt à frapper partout et à n’importe quel moment, l’incapacité absolue de nos dirigeants à trouver une réponse à un problème qui conduira, à moyen terme, si l’on n’y remédie pas très vite, non à la fin du « vivre ensemble » dont on nous rebat les oreilles, mais à l’éclatement pur et simple de notre société.

Votre dernier livre Bienheureuse vieillesse est un éloge de l'âge. Faut-il se réjouir de de vieillir ?

Votre dernier livre Bienheureuse vieillesse est un éloge de l'âge. Faut-il se réjouir de de vieillir ?

C’est la bourde du jour. Celle que tous les médias aiment relayer. L’info est juteuse, elle fait cliquer les internautes. Comme vous. Alors allons-y, dégainons la scandaleuse, l’outrageuse, la révoltante erreur de Myriam El Khomri, récemment nommée ministre du Travail suite au départ de François Rebsamen le 2 septembre dernier, après près d’un an et demi de bons et loyaux services.

C’est la bourde du jour. Celle que tous les médias aiment relayer. L’info est juteuse, elle fait cliquer les internautes. Comme vous. Alors allons-y, dégainons la scandaleuse, l’outrageuse, la révoltante erreur de Myriam El Khomri, récemment nommée ministre du Travail suite au départ de François Rebsamen le 2 septembre dernier, après près d’un an et demi de bons et loyaux services.

Dans son dernier livre, un recueil d’entretiens avec son éditeur Benoît Chantre, intitulé Achevez Clausewitz, René Girard, plus que jamais fidèle à sa théorie de la rivalité mimétique, propose une analyse neuve de l’histoire moderne. À la lueur du fameux traité du stratège prussien, témoin privilégié de la modernité en marche, il décortique avec une rare érudition le ressort des rapports conflictuels entre la France et l’Allemagne. Avec, en point de mire, les enjeux contemporains : quand la politique n’a plus les moyens de réguler la violence, il en appelle à une radicale conversion au christianisme. Professeur émérite de l’Université de Stanford, vivant aux États-Unis, l’académicien français était de passage à Paris où il a reçu Politique magazine.

Dans son dernier livre, un recueil d’entretiens avec son éditeur Benoît Chantre, intitulé Achevez Clausewitz, René Girard, plus que jamais fidèle à sa théorie de la rivalité mimétique, propose une analyse neuve de l’histoire moderne. À la lueur du fameux traité du stratège prussien, témoin privilégié de la modernité en marche, il décortique avec une rare érudition le ressort des rapports conflictuels entre la France et l’Allemagne. Avec, en point de mire, les enjeux contemporains : quand la politique n’a plus les moyens de réguler la violence, il en appelle à une radicale conversion au christianisme. Professeur émérite de l’Université de Stanford, vivant aux États-Unis, l’académicien français était de passage à Paris où il a reçu Politique magazine.