Le mépris du peuple et L'insécurité culturelle : les livres que doit lire Manuel Valls ... Selon Alexandre Devecchio *

Alexandre Devecchio voit dans les résultats des départementales la preuve de la rupture entre la gauche et le peuple. Il conseille au Premier ministre la lecture de deux essais qui analysent ce qui se passe dans les tréfonds de la France populaire. Ce ne sont pas là des analyses ou des thèses réactionnaires, au sens de la tradition, ou de ce que nous nommons ainsi. Ce sont néanmoins des réflexions en parfaite réaction contre le Système. Et si nous n'en acceptons pas nécessairement tous les éléments ni toutes les conclusions, force est de constater, selon l'expression d'Alexandre Devecchio, leur caractère subversif du dit Système. Et ce, avec beaucoup d'autres ! Un flot ! Une vague ! Nous n'aurons pas lieu de nous en plaindre, Raphaël Glucksmann dût-t-il en être effrayé encore davantage. Lafautearousseau •

Ce soir, les formations républicaines ont tenu leur place. Ce soir, l'extrême droite, même si elle est trop haute, n'est pas la première formation politique de France », a martelé Manuel Valls après le premier tour des départementales. Et de souligner: « Je m'en félicite car je me suis personnellement engagé. Quand on mobilise la société, quand on mobilise les Français, ça marche ». Une autosatisfaction qui ne doit pas masquer la réalité de ce scrutin. Certes, la déroute de la gauche a été moins lourde que ne le prévoyaient les sondages et le Premier ministre obtient un sursis politique jusqu'aux régionales. Mais le PS reste le grand perdant de la soirée. Avec moins de 20% des suffrages exprimés selon CSA, il est évincé d'environ 500 cantons dès le premier tour. Quant au FN, il obtient le meilleur score de son histoire et s'enracine dans les territoires de la France périphérique. Les classes populaires, raison d'être de la gauche, se détournent de celle-ci au profit du parti de Marine Le Pen. Entre les deux tours, Manuel Valls a pourtant décidé de persévérer dans l'incantation antifasciste qualifiant le « Ni-ni » de Nicolas Sarkozy de « faute morale et politique ». Si cette stratégie peut s'avérer payante dans l'immédiat, elle ne règle pas le problème de fond : la gauche a perdu le peuple. Pour certains observateurs, cette troisième défaite du PS après celle des européennes et des municipales est synonyme de mort lente. Manuel Valls, le 5 mars dernier, déplorait le silence des intellectuels. On lui conseillera de lire deux essais qui tentent d'analyser ce qui se passe dans les tréfonds de la France populaire : Le mépris du peuple, comment l'oligarchie a pris la société en otage de Jack Dion (Les Liens qui libèrent) et L'insécurité culturelle de Laurent Bouvet (Fayard).

● Le mépris du peuple

Dans Le mépris du peuple, fidèle à son style incisif, le directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne, adopte le ton du pamphlet. « Marine Le Pen serait bien inspirée d'envoyer un message de remerciement à tous les idiots utiles qui lui ont fait la courte échelle, de BHL à Harlem Désir et à Jean-Christophe Cambadélis - les parrains de SOS racisme - en passant par quelques étoiles de moindre écla t» écrit Dion. Car pour le journaliste, la montée du FN est avant tout le résultat de trois décennies de diabolisation. Loin de l'avoir fait reculer, celle-ci est au contraire devenue sa principale arme: « Le bulletin FN est celui que l'on jette à la figure des notables (…) Nombre de salariés humbles, oubliés, déclassés, humiliés, abandonnés, ont fini par se dire que, si la caste politico-médiatique - celle qui fait l'unanimité contre elle - tape sur le FN, c'est que ce dernier n'est peut-être pas si pourri que ça ! ».

La deuxième clef pour comprendre l'attrait des classes populaires pour le parti de Marine Le Pen, est, selon Jack Dion, l'alignement du PS sur les thèses néo-libérales. L'auteur regrette la métamorphose de François Hollande après son élection: « L'ennemi déclaré de la finance», s'est mué en «ami des grands argentiers », « l'homme de gauche critique à l'égard du lobby bancaire » s'est transformé en « partisan acharné de la non-réforme bancaire ». S'il achève de briser le lien de confiance entre les citoyens et les politiques, le virage à 180 degrés de François Hollande n'est guère surprenant. Comme l'explique Dion, il s'inscrit dans une lente évolution du PS depuis le tournant de la rigueur de François Mitterrand en 1983. « La première loi bancaire au monde ayant mis fin à la séparation entre banques d'affaires et banques de dépôt a été votée en France le 24 janvier 1984 par le président socialiste.», rappelle le journaliste. Suivront en 1986, la loi Bérégovoy sur la déréglementation financière généralisée.

La même année, l'Acte unique européen consacre la libre circulation des personnes, mais aussi des biens et des capitaux. Pour Dion, « les marchés ne remercieront jamais assez le PS, avec l'aide efficace de Jacques Delors, alors président de la Commission européenne à Bruxelles.». Non seulement, l'avènement de l'Union européenne marque le triomphe de la finance sur la politique, mais aussi celui de la technocratie sur la démocratie. « Faute de construire l'Europe des peuples dont rêvait Fernand Braudel, on a bâti l'Europe contre les peuples, en instaurant le pouvoir conjoint des oligarques et des eurocrates », conclut Dion. Et gare à ceux qui osent remettre en cause ce système. Les voilà immédiatement rejetés dans le camp des populistes, comme si « peuple » était un gros mot et qu'en faire usage était la preuve d'une dérive contraire aux valeurs universelles. Ainsi, d'après l'auteur, le débat sur le traité constitutionnel européen de 2005 a été ramené à un « clivage entre les gens de biens, membres d'une avant-garde éclairée, et les gens de peu, ignorants, bêtes et revêches ».

Dix ans plus tard cette fracture entre l' « élite » et le « peuple » perdure et bénéficie essentiellement au FN. Plus encore que l'UMP, le PS en subit les conséquences, sans doute parce que depuis la quasi disparition du Parti communiste, celui-ci était censé incarner l'espérance des plus modestes. Manuel Valls ferait bien de méditer ce constat qui rejoint celui d'autres intellectuels de gauche: Régis Debray, Jean-Claude Michéa, Christophe Guilluy ou Jean-François Kahn. On regrettera cependant que Jack Dion élude certaines problématiques : la question de l'immigration est évoquée au détour de quelques lignes tandis que celles de l'islam ou du mariage pour tous sont tout simplement passées sous silence. L'analyse de l'auteur est fondée sur une grille de lecture marxiste des évènements où l'économie et le social priment sur les enjeux sociétaux. Si celle-ci s'avère souvent pertinente, elle ne permet pas de comprendre entièrement la singularité d'une crise dont les ressorts sont également profondément identitaires.

● L'insécurité culturelle

Manuel Valls pourra donc compléter cette lecture par celle de L'insécurité culturelle de Laurent Bouvet. Le style du politologue est plus consensuel et apaisé que celui de Dion, mais son propos n'est pas moins subversif. Pour l'auteur, la crise économique ne suffit pas à expliquer la montée du FN: « elle témoigne aussi d'un doute profond et insidieux sur ce que nous sommes, sur « qui » nous sommes ». Bouvet défend ainsi la notion d' « insécurité culturelle ». Celle-ci mêle deux inquiétudes nées de la mondialisation et de l'ouverture des frontières chez les classes populaires : la peur économique et sociale du déclassement mais aussi l'angoisse identitaire de voir disparaître leur héritage culturel. Pour Bouvet, l'insécurité culturelle se trouve notamment « dans les craintes exprimées à longueur d'enquêtes d'opinion par ceux que l'on nomme trop facilement les « petits Blancs », parce qu'ils rejettent l'immigration au nom de leur survie économique ou l'islam au nom de la volonté de préserver leur mode de vie».

La grande force du FN est de répondre à cette insécurité culturelle à travers un programme qui articule à la fois protectionnisme économique et protectionnisme culturel dans une sorte de souverainisme intégral. « Le contrôle étroit des frontières que Marine Le Pen propose s'étend de manière continue des capitaux aux personnes. », souligne Bouvet. Cela explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne parvient pas à concurrencer le Front national malgré un programme économique très proche. Si le leader du Front de gauche rejoint Marine Le Pen dans sa critique de la construction européenne, il se montre en revanche beaucoup plus libéral en matière de mœurs et d'immigration. Quant au PS, pris en étau entre les exigences imposées par Bruxelles et les aspirations sociales de son aile gauche, il parvient à séduire une partie de la bourgeoisie urbaine des grandes métropoles protégée économiquement et favorable aux réformes sociétales, mais est désormais rejeté en bloc par les classes populaires

Pour Laurent Bouvet, la gauche radicale et le Parti socialiste ont pour point commun une vision individualiste et multiculturaliste de la société tournée vers les minorités culturelles. Et c'est finalement la stratégie du think thank Terra Nova, - qui, durant la présidentielle de 2012 recommandait au PS de se tourner vers les jeunes, les diplômés, les femmes et les immigrés, plutôt que vers les classes populaires - qui s'impose. Selon lui, il s'agit d'une faute politique : les intérêts catégoriels des différentes minorités sont trop disparates pour former une coalition électorale stable et cohérente. Mais aussi d'une faute morale : la gauche s'éloigne de son ambition originelle d'émancipation sociale et collective et ouvre la porte aux communautarismes sur fond de choc des civilisations. Injustement accusé de dérive identitariste, Bouvet semble au contraire profondément redouter la guerre du tous contre tous. A travers son livre, il appelle avant tout la gauche à renouer avec un projet commun. Dans une interview récente à l'excellent site Philitt, il rappelait ainsi : « Le « jeune de banlieue » et le « petit blanc » ou « Français de souche » ont davantage d'intérêts communs que divergents, ils ont en commun des intérêts sociaux notamment, et disent la même chose de ceux d'en-haut. Ils leur reprochent la relégation, l'abandon, l'oubli… les choix de politiques publiques.» Manuel Valls les entendra-t-il ? •

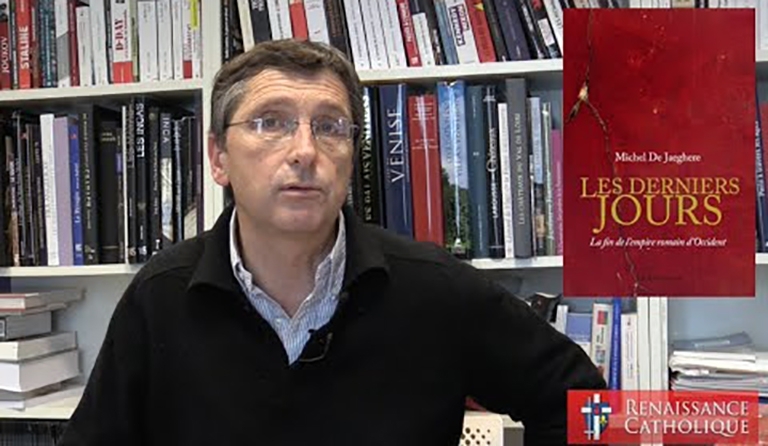

● Le mépris du peuple, comment l'oligarchie a pris la société en otage de Jack Dion (Les Liens qui libèrent)

● L'insécurité culturelle de Laurent Bouvet (Fayard).

* Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro et responsable du FigaroVox. Chaque semaine, il y observe le mouvement des idées. Passionné par le cinéma, la politique et les questions liées aux banlieues et à l'intégration, il a été chroniqueur au Bondy blog. Retrouvez-le sur son compte twitter @AlexDevecchio

Baudelaire écrivait dans son recueil de Fusées : « De Maistre et Edgar Poe m’ont appris à raisonner » (aphorisme 27). Pour suivre le principe d’analogie, on pourrait dire aussi bien de Maurras : « Shakespeare et Edgar Poe m’ont appris à raisonner ». Ces cinq auteurs, Shakespeare, De Maistre, Baudelaire, Poe et Maurras envisagent en effet la réalité de l’homme et de la politique à partir de ce que Baudelaire nommait « l’universelle analogie », et Mallarmé « le démon de l’analogie ».

Baudelaire écrivait dans son recueil de Fusées : « De Maistre et Edgar Poe m’ont appris à raisonner » (aphorisme 27). Pour suivre le principe d’analogie, on pourrait dire aussi bien de Maurras : « Shakespeare et Edgar Poe m’ont appris à raisonner ». Ces cinq auteurs, Shakespeare, De Maistre, Baudelaire, Poe et Maurras envisagent en effet la réalité de l’homme et de la politique à partir de ce que Baudelaire nommait « l’universelle analogie », et Mallarmé « le démon de l’analogie ».

Le Cercle Afl Okkat a reçu l’africaniste Bernard Lugan à Strasbourg. Il est intervenu sur le thème : « La bande sahélo-saharienne, un enjeu stratégique pour la sécurité de l’Europe ». TV Libertés a interrogé Bernard Lugan après sa conférence. On écoutera cet entretien avec intérêt.

Le Cercle Afl Okkat a reçu l’africaniste Bernard Lugan à Strasbourg. Il est intervenu sur le thème : « La bande sahélo-saharienne, un enjeu stratégique pour la sécurité de l’Europe ». TV Libertés a interrogé Bernard Lugan après sa conférence. On écoutera cet entretien avec intérêt.

Les superstitieux sont dans la société ce que les poltrons sont dans une armée : ils ont et donnent des terreurs paniques », a écrit Voltaire dans son Dictionnaire philosophique. La panique n’est pas seulement mauvaise conseillère. Elle révèle aussi la nature profonde de ceux qui sont emportés par elle, ou font mine de l’être, et qui, de ce fait, la sèment.

Les superstitieux sont dans la société ce que les poltrons sont dans une armée : ils ont et donnent des terreurs paniques », a écrit Voltaire dans son Dictionnaire philosophique. La panique n’est pas seulement mauvaise conseillère. Elle révèle aussi la nature profonde de ceux qui sont emportés par elle, ou font mine de l’être, et qui, de ce fait, la sèment. Quoi que disent les appareils, les hommes et leurs discours dits de droite, dits de gauche ou d'ailleurs, ... partageons les

Quoi que disent les appareils, les hommes et leurs discours dits de droite, dits de gauche ou d'ailleurs, ... partageons les

Le Syndicat de la magistrature a encore frappé ! Avec le bon sens qu’on lui connaît, il rappelle urbi et orbi que le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles. Pour clôturer en beauté la campagne des départementales, il vient de rendre une décision qui, à n’en pas douter, enrichira les pages de jurisprudence placées sous l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 traitant de la diffamation.

Le Syndicat de la magistrature a encore frappé ! Avec le bon sens qu’on lui connaît, il rappelle urbi et orbi que le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles. Pour clôturer en beauté la campagne des départementales, il vient de rendre une décision qui, à n’en pas douter, enrichira les pages de jurisprudence placées sous l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 traitant de la diffamation.