Assistons-nous à la fin du règne des partis ? On pourrait le croire. À ce jour, seulement 1% de nos compatriotes adhèrent à l’un d’eux, alors qu’ils se comptèrent jusqu’à 20% durant la période 1945-1978, et encore 10% durant les années 1980. 1%, un chiffre bien inférieur à celui des autres pays comparables au nôtre : Royaume-Uni (15%), Allemagne (7%), Italie (8%), Espagne (9,5%). Et surprenant en une nation gangrenée par la contestation permanente et l’idéologie.

Mais justement, les Français sont saturés de politique et d’idéologie ; à cela s’ajoutent leurs déceptions à l’égard de gouvernements incapables de résoudre les difficultés dont ils souffrent et qui ont fait perdre au pays ce qui lui restait de puissance.

Réduits au rôle de machines électorales

À quoi s’ajoute encore l’évolution du rôle dévolu aux partis sous la Ve République. Cette dernière, selon le vœu de son fondateur, s’est, d’emblée, voulue hostile au « régime des partis » et a fait du Président de la République, élu au suffrage universel direct, le personnage clef de la vie politique, doté de tous les pouvoirs. Et, suivant l’expression consacrée, son élection est devenue le « temps fort » de cette vie politique. Dès l’époque du général de Gaulle, les députés du parti majoritaire sont devenus des « godillots », suivant une autre expression consacrée. Et la réforme du quinquennat a accentué cette tendance. Désormais, les législatives, intervenant immédiatement après la présidentielle, ont pour seul rôle de donner au nouveau maître de l’Elysée une majorité parlementaire. Or, les partis s’affrontent bien davantage lors des législatives que pendant la présidentielle, où les candidatures sont personnalisées à l’extrême. Et, de ce point de vue, les « primaires » n’ont rien arrangé, au contraire, puisque ces élections inconstitutionnelles font s’affronter les caciques d’un même parti, mettant en lumière les profondes divisions qui grèvent les partis; les citoyens finissent par penser que ces derniers n’ont aucune cohérence idéologique et politique. Résultat : ils ne croient plus ni aux hommes politiques, ni aux partis. À leurs yeux, ces partis ne sont plus que de simples machines électorales au service de notables ambitieux.

Une logique républicaine infernale

De surcroît, nécessité faisant loi, leurs dirigeants, lorsqu’ils exercent le pouvoir, font tous grosso modo la même politique, Ajetant à la corbeille leurs promesses électorales.

Car il faut bien promettre ce à quoi aspirent les électeurs pour capter leurs suffrages, même si on sait qu’on ne pourra tenir ces promesses. Un homme politique qui tiendrait le langage de la vérité n’accéderait jamais au pouvoir.

De même les partis, lesquels n’intéressent plus personne, quand ils n’écœurent pas tout le monde.

Mais cette crise des partis est tout simplement celle de notre démocratie. Elle en révèle l’absurdité foncière. Des problèmes se font jour ; on ne s’entend pas sur les solutions, pas plus que sur un « projet de société » ; donc, on vote, c’est-à-dire qu’on se prononce pour tel parti qui, concurremment avec ses adversaires, propose son programme ; mais, sauf en période faste (et encore), la réalité ne s’accommode pas des idées et des programmes, il faut composer ; on s’incline devant la loi d’airain de la nécessité, et on opte pour un compromis qui revient à poursuivre peu ou prou la politique du prédécesseur qu’on critiquait ; mais il ne faut pas décevoir l’électorat : on prétend donc avoir tenu ses promesses, en usant d’un discours abscons et emberlificoté, et on continue à mentir pour être réélu ; et ainsi, les gouvernements se succèdent en faisant tous la même chose, sans l’avouer… et en ne résolvant aucun des problèmes en suspens, dans la mesure où ils sont bridés par les échéances électorales, lesquelles les privent du temps et des moyens d’agir efficacement.

Voilà la logique infernale de notre système politique. Il en va de même dans tous les pays démocratiques, mais, en France, ce travers fondamental se trouve aggravé à la fois par notre tradition étatique qui fait reposer toute la société sur l’État, et par notre tradition révolutionnaire, qui renforce puissamment cette tendance et instille en notre nation un esprit permanent de contestation et de revendication.

Au terme du processus – et nous semblons y être arrivés –, notre nation est gavée à vomir, épuisée, exténuée. Et les électeurs boudent les urnes : rappelons que le taux d’abstention grimpa à 25 % au second tour de la dernière présidentielle, à 57 % aux législatives qui suivirent. Nos députés sont les élus d’une minorité. La machine politique tourne à vide. La recomposition de la droite, la recomposition de la gauche qui font les choux gras de la presse, ne donneront rien d’autre que des luttes plus acharnées et des divisions plus violentes. Pour quel résultat ?

Macron et LREM : renouveau de pure apparence

Emmanuel Macron et ses troupes ont tiré avantage de cette désaffection. Le triomphe de La République en marche (LREM) en procède, avec ses 308 députés qui ont provoqué un renouvellement de 75 % de l’Assemblée nationale. Mais cela ne dure pas : la popularité du nouveau et fringant président s’effondre à une allure vertigineuse, et les nouveaux élus étalent leur inexpérience ; ils font naître doute et irritation chez les Français, en particulier leurs électeurs, lesquels en viennent à regretter leur choix. Et, quoique limitées à un corps électoral restreint, les dernières sénatoriales attestent de cette tendance.

C’est que, dans une certaine mesure, leur vote du printemps était protestataire. D’une façon moins évidente que celui des électeurs du Front national ou de la France insoumise, mais certaine. En effet, ce scrutin ne signifiait pas vraiment qu’ils tournaient enfin le dos aux idéologies, aux projets de société et programmes utopiques, aux promesses en l’air, et qu’ils optaient en faveur du réalisme. Cependant, dans le vote Macron, se signalait pareillement un rejet du système des partis dont le bénéficiaire a su jouer à sa façon. Mais rien n’était clair. Certes, les électeurs étaient déniaisés, mais ils ne se soumettaient pas pour autant au principe de réalité. Et, lorsque Macron met en œuvre, conformément à ce qu’il avait annoncé, sa réforme du droit du travail, ou quand il prépare un budget d’austérité ou restreint les aides de l’État aux collectivités locales, les Français manifestent leur exaspération à l’encontre des mesures drastiques qu’ils supportent depuis des décennies. Autrement dit, rien de nouveau sous le soleil. Le grand ménage opéré au sein de la classe politique et de l’Assemblée nationale par Macron et LREM, qui ont évincé les vieux caciques et les partis traditionnels, n’inaugure nullement une ère nouvelle empreinte de raison, de réalisme et de courage. La mentalité des Français n’a pas changé. De même le paysage politique. Après tout, que sont les figures en vue de LREM, sinon des notables PS et LR recyclés ? Et la politique conduite par le présent pouvoir ne diffère pas de celle de ses prédécesseurs.

On ne choisit ni ne change les contraintes du réel

Et, là, il convient de clarifier la situation. Pourquoi et en quoi cette politique devrait-elle changer ? Les Français changent de dirigeants chaque fois qu’ils sont mécontents des sacrifices que leur réclame une politique destinée à sortir le pays du marasme. Or, ces sacrifices sont inévitables, et cette politique est nécessaire. De plus, elle ne peut pas produire d’effets bénéfiques sensibles avant de longues années, dont la durée d’ensemble excède de beaucoup le temps d’une législature ou d’un mandat présidentiel. Aussi, chaque président se voit conduit à édulcorer et tronquer sa politique de redressement en raison de la contrainte électorale permanente, tout en ayant soin de donner des gages démagogiques à ceux qui veulent le voir prendre le contre-pied de son prédécesseur. D’où une instabilité permanente au sommet de l’État et une politique incohérente et cahoteuse, même si, sous l’empire de la nécessité et de la contrainte extérieure (l’Europe et la mondialisation), elle va toujours dans le même sens (celui de l’austérité et du bradage continu de notre souveraineté et de notre indépendance dans tous les domaines). Nos hommes politiques, aspirant à conquérir ou reconquérir le pouvoir, évoquent « la seule politique possible » et proclament leur refus des promesses mensongères, tout en annonçant une amélioration rapide de la situation du pays et des conditions de vie des Français, du fait de leurs initiatives. Or, l’indispensable redressement ne peut jamais être entrepris et, de toute façon, son déroulement serait long, et ses fruits ne seraient accessibles qu’à long terme, après que deux générations de nos compatriotes auraient mangé de la vache maigre.

Une illusion obsédante entretenue par le système

Notre système interdit l’acceptation de cette vérité, pourtant évidente à l’esprit des Français, même des plus contestataires. Il l’interdit en raison de ses principes et de sa dynamique. Ce système dit en effet au citoyen qu’il a le choix entre plusieurs politiques possibles, plusieurs projets de société, plusieurs programmes, que l’on choisit comme parmi des articles d’hypermarché. Et il ajoute que s’il n’est pas satisfait de l’un d’eux, il peut opter en faveur d’un autre, et que cela est on ne peut plus conforme à la logique et à la bonne santé de la démocratie. En clair, il entretient et stimule sempiternellement le mécontentement, la contestation et la revendication. Partant, il empêche les Français de tirer les conclusions de cette vérité que pourtant ils discernent intuitivement : que la situation dramatique de leur pays appelle une œuvre de relèvement de longue haleine, impliquant des sacrifices durables, et pour laquelle il n’existe aucune autre option moins douloureuse. Il n’y a pas d’alternative, contrairement à ce que l’on fait croire, pas de choix.

Un pouvoir impuissant, des Français enfermés dans leur révolte et leur obsession contestatrice, voilà le résultat – logique, au demeurant – de notre république fondée sur des principes révolutionnaires, individualistes et égalitaires. Jamais le caractère fondamentalement mortifère de ce système n’est apparu avec autant d’évidence qu’à notre époque de déchéance.

L’opposition frelatée des partis protestataires

Et, corollaire de cette incapacité de notre nation à se rassembler autour d’un pouvoir fort pour se relever, les formations politiques protestataires continuent de croître et fleurir sur le terreau du mécontentement, lors même que leurs propres sympathisants les savent dans l’erreur. Le « leader » de La France insoumise, vulgaire bateleur d’estrade, est pourtant perçu comme inapte à gouverner par 66 % de nos compatriotes ; et cette proportion est la même que celle des électeurs qui, le 6 juin dernier récusèrent Marine Le Pen, présidente du Front national, au profit de Macron. Et cependant, ces deux « incapables » – à en croire les Français eux-mêmes – représentent la seule opposition visible à Macron. C’est que tous deux incarnent on ne peut plus l’enkystement des Français dans leur imaginaire républicain. Jean-Luc Mélenchon, dans ses harangues, convoque toute les grandes figures de l’histoire républicaine et des mouvements sociaux, à titre de symboles de la France contemporaine née de la Révolution, debout contre le pouvoir macronien qui voudrait l’enterrer. Marine Le Pen, elle, se veut le dernier défenseur de la vraie France républicaine, à la fois patriote, populaire, cocardière mais généreuse, contre la dissolution de son identité dans l’Europe, le néo-libéralisme sans frontières et le melting pot international. Il est permis de préférer ce qu’il y a de plus réellement national. Bien sûr, et le départ de Philippot resolidifie quelque peu un certain électorat, mais pour aller où ? Le patriotisme se doit d’être éclairé. Rien ne sortira de formes frelatées de patriotisme, qui nous enferment dans notre modèle républicain dont la faillite est patente aujourd’hui, et qui nous étiole complètement, nous condamnant à la cécité volontaire et à la mort par paralysie et immuno-déficience.

La guérison ? impossible ?

Les Français d’aujourd’hui ne croient plus ni au pouvoir en place, ni à ceux qui le contestent. Ils devraient s’en débarrasser, faire leur révolution, la vraie ! Ils ne la font pas, car notre système a émoussé leur intelligence et les voue à une oscillation constante entre illusions obnubilantes et fatalisme. Et ainsi, subsistent des partis inutiles et décrédibilisés, la révolution que nous évoquions à l’instant se ramenant à congédier temporairement les plus usés d’entre eux en faveur d’un nouveau mouvement (LREM) qui n’est que leur synthèse. Il est sans doute dur de conclure qu’il n’y a aucun avenir dans le cadre des institutions actuelles. Il faut dès maintenant penser au-delà. •

Yves Morel

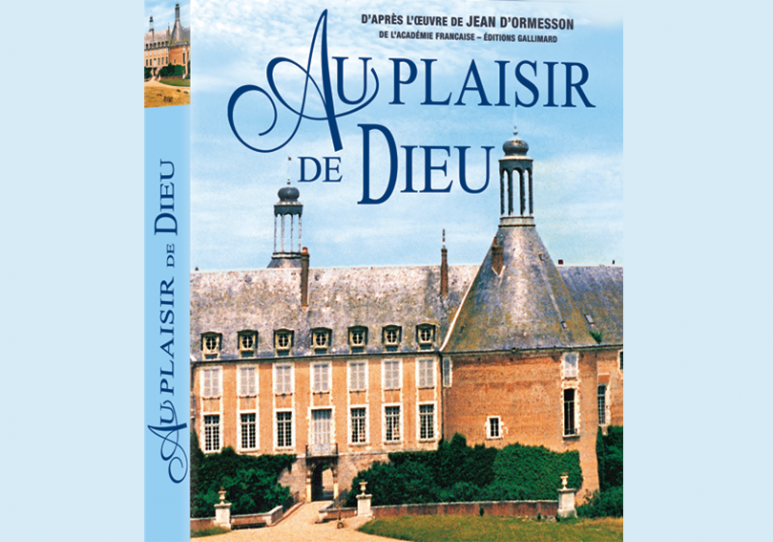

On pense ce que l'on veut de Jean d'Ormesson et de Johnny Halliday, l'un grand aristocrate accompagnateur lucide mais complaisant de nos décadences, l'autre chantant avec force et talent, sur des rythmes américains avec l'accent de Memphis.

On pense ce que l'on veut de Jean d'Ormesson et de Johnny Halliday, l'un grand aristocrate accompagnateur lucide mais complaisant de nos décadences, l'autre chantant avec force et talent, sur des rythmes américains avec l'accent de Memphis.

Avec Jean d'Ormesson disparaît cette génération de grands aristocrates libéraux qui a accompagné de son élégance et de son esprit, de son détachement et de ses passions, de sa culture et de ses talents, le déclin de la civilisation franco-européenne.

Avec Jean d'Ormesson disparaît cette génération de grands aristocrates libéraux qui a accompagné de son élégance et de son esprit, de son détachement et de ses passions, de sa culture et de ses talents, le déclin de la civilisation franco-européenne. Notre contribution sera plus personnalisée et plus exclusive ; elle appartiendra à notre mémoire de royalistes membres de l'Action Française. Lorsque il y a autour de quarante ans les plus anciens de l'équipe qui réalise aujourd'hui Lafautearousseau publiaient le mensuel Je Suis Français, Pierre Builly et François Davin avaient rencontré Jean d'Ormesson ; il avait accepté le principe d'un entretien pour Je Suis Français et le rendez-vous se tint dans le bureau que Jean d'Ormesson occupait alors à l'UNESCO. La réception fut cordiale, l'entretien intéressant et

Notre contribution sera plus personnalisée et plus exclusive ; elle appartiendra à notre mémoire de royalistes membres de l'Action Française. Lorsque il y a autour de quarante ans les plus anciens de l'équipe qui réalise aujourd'hui Lafautearousseau publiaient le mensuel Je Suis Français, Pierre Builly et François Davin avaient rencontré Jean d'Ormesson ; il avait accepté le principe d'un entretien pour Je Suis Français et le rendez-vous se tint dans le bureau que Jean d'Ormesson occupait alors à l'UNESCO. La réception fut cordiale, l'entretien intéressant et

Sommes-nous, comme nous pourrions parfois le donner à croire par maladresse, antieuropéens ? Sommes-nous contre l'Europe ?

Sommes-nous, comme nous pourrions parfois le donner à croire par maladresse, antieuropéens ? Sommes-nous contre l'Europe ?

Je suis toujours surpris de constater comment certaines informations, pas forcément négligeables, sont littéralement occultées dans notre pays, comme si elles dérangeaient l'ordre bien établi des idées reçues et de l'idéologie dominante. Ainsi, la décision de la Pologne de « supprimer le travail dominical » comme le titre, pour un court article, Le Figaro en pages économie, information qui ne peut laisser indifférent les royalistes sociaux, héritiers d'Albert de Mun, grand défenseur des ouvriers et promoteur infatigable du repos dominical combattu par les républicains libéraux et anticléricaux.

Je suis toujours surpris de constater comment certaines informations, pas forcément négligeables, sont littéralement occultées dans notre pays, comme si elles dérangeaient l'ordre bien établi des idées reçues et de l'idéologie dominante. Ainsi, la décision de la Pologne de « supprimer le travail dominical » comme le titre, pour un court article, Le Figaro en pages économie, information qui ne peut laisser indifférent les royalistes sociaux, héritiers d'Albert de Mun, grand défenseur des ouvriers et promoteur infatigable du repos dominical combattu par les républicains libéraux et anticléricaux. Internet. » Sans doute faudrait-il ôter de cette liste le dernier élément qui ne me semble pas non plus indispensable mais l'idée générale est bonne et la décision prise par les députés polonais juste et éminemment sociale, même si elle ne sera sans doute pas immédiatement comprise d'une part de la jeunesse désormais habituée à une « immédiateté consommatrice » peu soucieuse du « partage familial ». Cette mesure s'inscrit néanmoins dans la nécessaire « dé-marchandisation » du temps qu'il me paraît utile de promouvoir, en rupture avec la logique de Benjamin Franklin, celle résumée par la célèbre et maudite formule « Le temps c'est de l'argent ».

Internet. » Sans doute faudrait-il ôter de cette liste le dernier élément qui ne me semble pas non plus indispensable mais l'idée générale est bonne et la décision prise par les députés polonais juste et éminemment sociale, même si elle ne sera sans doute pas immédiatement comprise d'une part de la jeunesse désormais habituée à une « immédiateté consommatrice » peu soucieuse du « partage familial ». Cette mesure s'inscrit néanmoins dans la nécessaire « dé-marchandisation » du temps qu'il me paraît utile de promouvoir, en rupture avec la logique de Benjamin Franklin, celle résumée par la célèbre et maudite formule « Le temps c'est de l'argent ».