Discrédit de l’élite politique, par Philippe Germain.

La technocrature, maladie sénile de la démocratie : 9/11

Résumé : En 2017 la technocrature à pris le pouvoir pour sauver la démocratie disqualifiée par son élite politique. Insatisfaite de l’explication par le complotisme d’ultragauche et celle du référentiel populiste, l’Action française analyse la technocrature comme un phénomène de physique sociale. Utilisant la loi historique « du développement d’oligarchies nouvelles », elle découvre que Bonaparte a crée une nouvelle classe de privilégiés. Ce « pays légal » est un système oligarchique circulaire où trois élites financière, politique et médiatique se completent pour s’épanouir dans la République. Avec la V° République la Technocratie se constitue en quatrième élite. Avec dépérissement de la société industrielle sous Giscard et Mitterand, la technocratie surmonte son conflit avec l’élite politique et fait prendre le virage mondialiste au pays légal.

Répartition de l’élite politique

Répartition de l’élite politique

Les grandes familles républicaines, l’Etablissement, préfèrent que la France soit gouvernée au centre. Le jeu de bascule entre un centre droit et un centre gauche leur permet d’imposer le pouvoir de l’argent.

L’observation historique de la nouvelle classe des privilégiés issue du Directoire, montre une élite politique effectivement divisée : « Disons pour simplifier que le centre-droit est composé d’anciens royalistes et de catholiques ralliés, le centre gauche de maçons. Certes, les cartes ont été brouillées. Il y a de nos jours, des maçons de centre-droit, ralliés à Giscard, et des chrétiens de gauche… Mais, en gros, la démocratie chrétienne.. est demeurée fidèle à Giscard tandis que la maçonnerie, par ses gros bataillons fournissait à Mitterand la victoire. »

Nul pacte secret entre ce centre-droit et ce centre-gauche. Ils se combattent durement, pour une basse mais simple raison. La faction victorieuse s’empare des postes les plus juteux, ne laissant à l’autre que les miettes du festin républicain.

Depuis la présidentielle de 1974, la répartition droite-gauche de l’élite politique s’équilibrait. Giscard puis Mitterand ne l’emportèrent que d’une faible marge. Il suffisait de 1 % pour que la victoire change de camp avec tous ses avantages.

Elite politique et souci nationaliste

D’où l’idée de Mitterand d’introduire le gravier nationaliste dans le soulier de la droite, comme De Gaulle avait mis le caillou communiste dans la chaussure de la gauche. Il offre donc à l’orateur Jean-Marie Le Pen le tremplin médiatique d’une émission de grande écoute, un peu avant les élections européennes de 1984. Le Front National y obtient un spectaculaire 10,95 % des voix. Succès pour Mitterand mais symptôme électoral d’une démocratie affaiblie.

C’était jouer à l’apprenti sorcier. Le pseudo feu de paille d’un minuscule parti nationaliste ayant fait 0,44 % des voix aux législatives de 1973, va se transformer en une force populiste de 33,94 % à la présidentielle de 2017. Le virage mondialiste et européiste soutenu par la Technocratie n’est pas pour rien dans ce phénomène.

C’est sous le pied de l’élite politique au complet et non de la seule droite que le caillou a été mis. Ce petit caillou est devenu grand, au point que le Front National va être le principal, sinon l’unique souci de l’élite politique pendant les vingt-deux années des mandats de Jacques Chirac (1995-2007), de Nicolas Sarkozy (2007-2012) et de François Hollande (2012-2017). Un souci pouvant d’ailleurs aussi être utilisé comme Joker « plafond de verre » pour gagner la présidentielle. Ce que fait Chirac en 2002 pour obtenir un score de 82,21 % et transformer la Ve République, de fausse république-monarchiste en véritable république bananière.

La lutte contre le nationalisme devient l’objectif principal et le souci permanent de l’élite politique à partir de 1986. Année où le Front National obtient trente-cinq députés au Palais-Bourbon et un groupe parlementaire. Un simple exercice de physique sociale mené par Pierre Debray permet de comprendre que « les exclus du Système » sont la conjonction des victimes du mode de gestion technocratique, née de la rencontre des classes moyennes et des couches de la classe ouvrière qui se savent condamnées par les mutations technologiques. Ces exclus, justement qualifiés par Pierre-André Taguieff de nationaux-populistes, deviennent les empêcheurs d’oligarcher en rond. D’exclus du Système, ils en deviennent les ennemis objectifs. La situation se dégrade pour le pays légal, déjà perturbé par l’apparition de la Technocratie comme élite supplémentaire grippant la quadrature du cercle de l’oligarchie démocratique.

Dans la répartition des rôles, le règlement du problème populiste relève de l’élite politique soutenue par l’élite médiatique. En revanche, malgré la diversité des stratégies utilisées, légales, judiciaires, front républicain, découpage électoral, immunité parlementaire, diabolisation… l’élite politique prouve son incapacité chronique à régler le caillou nationaliste. Pour l’élite financière, l’élite politique échoue dans son rôle essentiel. Pire, le national-populisme est devenu une pièce majeure du grand échiquier de la révolte des peuples contre les élites mondialisées. Pendant ce temps, la Technocratie continue de servir les intérêts de l’Etablissement en s’appuyant sur le virage mondialiste pris sous Giscard et Mitterand. Tout comme les trois métastases de la démocratie continue de se développer : la désindustrialisation, la société multiculturelle et la perte de souveraineté.

Echec du centre-droit identitaire

La plus sérieuse tentative de l’élite politique fut de relancer un clivage droite-gauche, par un bipartisme sachant digérer le populisme. Une élite politique alternant une Droite et une Gauche avec une politique économique proche mais bien séparées idéologiquement. C’était aller un peu dans le sens de la stratégie pour « sauver la République », préconisée par Pierre-André Taguieff à la place de la diabolisation.

La tentative du centre-droit va échouer derrière un Sarkozy (2008-2012) tentant de revenir idéologiquement sur l’identité nationale, cornaqué par le « sulfureux » Patrick Buisson, connaisseur des travaux de Raoul Girardet et Philippe Ariès. Les électeurs lepénistes tentés à la présidentielle de 2007 par une droite sachant redevenir elle-même se sentent rapidement trompés par un Sarkozy qui s’aligne immédiatement sur la doxa du gauchisme culturel synthétisée par Jean-Pierre Legoff : antiracisme de nouvelle génération à tendance ethnique et communautaire, histoire revisitée à l’aune pénitentielle, écologie punitive, féminisme et homosexualité transformés en ayants droit, sans oublier le pédagogisme libertaire, la provocation comme nouvelle marque de distinction, l’art contemporain devenu art officiel.

Echec du centre-gauche social

En 2012 les populistes trompés retournent vers le lepénisme et les conservateurs, boudant leur tigre de papier, lâchent Sarkozy. C’est la chance d’un centre gauche qui derrière Hollande (2012-2017) veux tenter de revenir à la lutte contre les inégalités et s’exclame : « Mon adversaire, c’est le monde de la finance ».

Coupée depuis Mitterand de la classe ouvrière, la gauche n’a aucune chance de revenir au social. Il ne lui reste donc comme marqueur que le libéralisme sociétal. D’où l’importance démesurée prise par la libéralisation des mœurs : mariage « pour tous », avortement, homosexualité, gender. Pour cela le gouvernement centre-gauche va « mettre le paquet » et revenir aux fondamentaux de la IIIe République. Il va même friser la caricature, tant sa capillarité avec la franc-maçonnerie s’affiche criante auprès de l’opinion et provocatrice vis-à-vis du monde catholique. Hollande se rend même au siège du Grand Orient de France, ce qu’aucun président de la République n’avait fait ni sous la Ve ni sous la IVe. Gouvernement de centre-gauche appuyé sur la franc-maconnerie ; gouvernement de clan, despotisme de coterie disait Maurras avant 1914. Gouvernement méprisé par Berlin et Washington humiliant la Ve République par la suspension de la livraison à la Russie des fleurons de notre industrie de défense navale, les bâtiments de classe Mistral (combien d’emplois ouvriers à la clé ?). Déconfiture sociale total du centre-gauche masquant son échec par la guerre au Mali et la répression ahurissante des familles catholiques de La Manif Pour Tous.

Alternance de façade ou Système ?

Oui, le double échec de l’élite politique à relancer un clivage droite-gauche met le système oligarchique circulaire à nu. L’opinion ne distingue plus de différence entre le centre-droit et centre-gauche. L’élite politique est discréditée par la prise de conscience du faux-semblant de l’alternance entre une Droite et une Gauche, pratiquant la même politique économique derrière la même doxa culturelle.

L’alternance de façade fait écrire à Alain de Benoist : « Le tarissement de l’offre électorale, le recentrage des programmes, la fin des clivages traditionnels, l’abandon du socialisme par la gauche, et l’abandon de la nation par la droite, la conversion de la social-démocratie à l’axiomatique du marché, le fait que les élections ne débouchent jamais sur une véritable alternative, mais seulement sur une alternance (avec de surcroît des gouvernements de droite qui font une politique de gauche et des gouvernements de gauche qui font une politique de droite), bref tout ce qui fait que le Système apparaît désormais nettement comme un système… ». Ce Système malade c’est la démocratie ; la démocratie réelle, pas la démocratie rêvée. Un système démocratique pourrissant par son élite politique, par sa tête comme le poisson.

Le mensonge comme mentalité

L’ampleur du discrédit de l’élite politique devient paroxysmique avec la succession des scandales ponctuant ces années-là. L’affaire Bettencourt de 2010 contraint le ministre du Travail Eric Woerth à quitter ses fonctions ; découverte en 2011 de la sordide réalité sexuelle de Dominique Strauss-Kahn, favori pour l’élection présidentielle, président du Fonds monétaire international, l’un des hommes les plus puissants au monde. Arrive 2012, avec les comptes cachés du ministre du Budget Jérôme Cahuzac, qui, lâché par les loges maçonniques, quitte le gouvernement en clamant son innocence mais finit par avouer ; exhumation de la liaison dangereuse Sarkozy-Kadhafi au tarif de 5 millions d’euros. En 2013, information judiciaire pour « blanchiment de fraude fiscale » visant Patrick Balkany. Puis 2014 voit la vie médiatico-amoureuse de François Hollande étalée publiquement entre une actrice et une journaliste. La fraude aux fausses factures de l’affaire Bygmalion percute Sarkozy et Jean-François Copé démissionne de la tête du parti.

Est-ce le retour de la « République des copains et des coquins » dénoncée par Michel Poniatowsky ? C’est plutôt pour l’opinion la mise en évidence la culture du mensonge comme socle de la mentalité de l’élite politique démocratique.

Désaffection au consentement démocratique

Cette culture du mensonge sur laquelle repose l’élite politique, accentue le discrédit « du dégoût » se traduisant par la désaffection du pays réel vis-à-vis de la démocratie représentative. Cette désaffection est sensible électoralement depuis 1978, où la participation aux législatives était de 82 % et ne cesse de décliner pour passer maintenant sous la barre fatidique des 50 %. Cette sourde désaffection inquiète l’élite financière. Elle demande aux technocrates de Sciences-Po la mise en place d’un baromètre annuel de la confiance politique (CEVIPOF), reposant sur le consentement du gouverné. En votant, le citoyen ne choisit pas seulement un candidat, il soutient la démocratie. Cet indicateur reposant sur les inscrits des listes électorales, donc attachées à la démocratie, révèle le phénomène de « fatigue démocratique ». L’abstention va atteindre la taux record de 57,3 %. Méfiance et dégoût concrétisent le rejet de l’élite politique dont les responsables sont perçus comme indifférents, éloignés et corrompus à 74 %. Le réel percute l’élite financière car 61 % des sondés ne font plus confiance aux politiques de gauche comme de droite et c’est à l’égard de leurs élus, que les citoyens expriment le plus de doutes et de colère à 88 %. D’ailleurs 72 % d’entre eux considèrent les élus comme plutôt corrompus.

En 2016 l’inquiétude de l’élite financière est totale car le discrédit de l’élite politique commence à s’étendre aux deux autres élites historiques. Les Français ne font plus confiance aux médias à 73 % et 70 % ne font pas confiance aux banques. L’élite financière commence à induire une hypothèse sombre. Certes, l’élite politique est parvenue à maintenir hors du jeu les mouvements se voulant « hors Système » mais si le pays réel, après avoir essayé la Droite et la Gauche, se laissait tenter par le populisme… Une opinion totalement écœurée ne serait-elle pas prête à tout ?

L’élite financière, ces dynasties républicaines envisagent alors de rompre le système circulaire d’origine en substituant l’élite technocratique à l’élite politique.

Germain Philippe

(A suivre )

Pour suivre les 8 précédentes rubriques de la série « La Technocratie, maladie sénile de la démocratie »

Hold-Up démocratique

Complotisme d’ultra-gauche intéressant

Comment analyser les élites du pays légal

Intérêt du référentiel populiste

Oligarchie-Nomenklatura-Pays légal

Les élites du pays légal

Origine de la Technocratie

Mutation-mondialiste-du-pays-legal

Jean-François Mattéi nous a donné il y a déjà trente mois un nouveau sujet de réflexion avec un livre intitulé « le procès de l’Europe ». La lecture de cet ouvrage est, comme toujours, pleine d’enseignements et même dispensatrice de plaisir. Jamais, en effet, on n’y trouve d’austères périodes, ni surtout de langage obscur ou ampoulé comme malheureusement de nombreux philosophes nous en infligent trop souvent le déchiffrement. Non, Mattéi parle en clair, dans un français hellénique, nous donnant sans cesse à penser avec le jeu des étymologies, un exercice que nous ont transmis les grecs, et qui révèle le sens des mots cachés sous l’acception commune. Parler avec élégance et naturel des choses graves et essentielles est le propre des grands esprits. Ils ne sont pas très nombreux par les temps qui courent. A l’érudition et la clarté, Mattéi ajoute le courage, puisque le sujet de son livre est la culpabilisation de l’Europe et sa mise en accusation par la pensée dominante. A-t-on le droit de vouloir que l’Europe soit autre chose qu’un marché ou une expression géographique ? Peut-on être fier de son identité européenne alors que tant de penseurs, de Julien Benda à Bédarida, en passant par Frantz Fanon, pointent du doigt les crimes qui jalonnent l’Histoire de notre vieux continent, simple excroissance à l’extrémité de l’Asie ? Mattéi, non seulement se refuse à plaider coupable, mais réclame le non-lieu.

Jean-François Mattéi nous a donné il y a déjà trente mois un nouveau sujet de réflexion avec un livre intitulé « le procès de l’Europe ». La lecture de cet ouvrage est, comme toujours, pleine d’enseignements et même dispensatrice de plaisir. Jamais, en effet, on n’y trouve d’austères périodes, ni surtout de langage obscur ou ampoulé comme malheureusement de nombreux philosophes nous en infligent trop souvent le déchiffrement. Non, Mattéi parle en clair, dans un français hellénique, nous donnant sans cesse à penser avec le jeu des étymologies, un exercice que nous ont transmis les grecs, et qui révèle le sens des mots cachés sous l’acception commune. Parler avec élégance et naturel des choses graves et essentielles est le propre des grands esprits. Ils ne sont pas très nombreux par les temps qui courent. A l’érudition et la clarté, Mattéi ajoute le courage, puisque le sujet de son livre est la culpabilisation de l’Europe et sa mise en accusation par la pensée dominante. A-t-on le droit de vouloir que l’Europe soit autre chose qu’un marché ou une expression géographique ? Peut-on être fier de son identité européenne alors que tant de penseurs, de Julien Benda à Bédarida, en passant par Frantz Fanon, pointent du doigt les crimes qui jalonnent l’Histoire de notre vieux continent, simple excroissance à l’extrémité de l’Asie ? Mattéi, non seulement se refuse à plaider coupable, mais réclame le non-lieu.

Osons aussi regretter que notre Europe contemporaine n’ait pas conservé comme les grecs classiques, à côté de leur philosophie, une poésie épique, qui façonnait les esprits et les volontés vers les vertus vitales. Osons déplorer encore que notre société ait perdu le sens du tragique, dont Mattéi nous dit qu’il « s’enracine dans le théâtre des Grecs plus que dans leur philosophie », ajoutant que « c’est toujours cette dernière qui donne le la ».

Osons aussi regretter que notre Europe contemporaine n’ait pas conservé comme les grecs classiques, à côté de leur philosophie, une poésie épique, qui façonnait les esprits et les volontés vers les vertus vitales. Osons déplorer encore que notre société ait perdu le sens du tragique, dont Mattéi nous dit qu’il « s’enracine dans le théâtre des Grecs plus que dans leur philosophie », ajoutant que « c’est toujours cette dernière qui donne le la ».

Nous célébrons le 8 mars la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens, ou a-t-il au contraire accompli ses promesses ?

Nous célébrons le 8 mars la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens, ou a-t-il au contraire accompli ses promesses ?

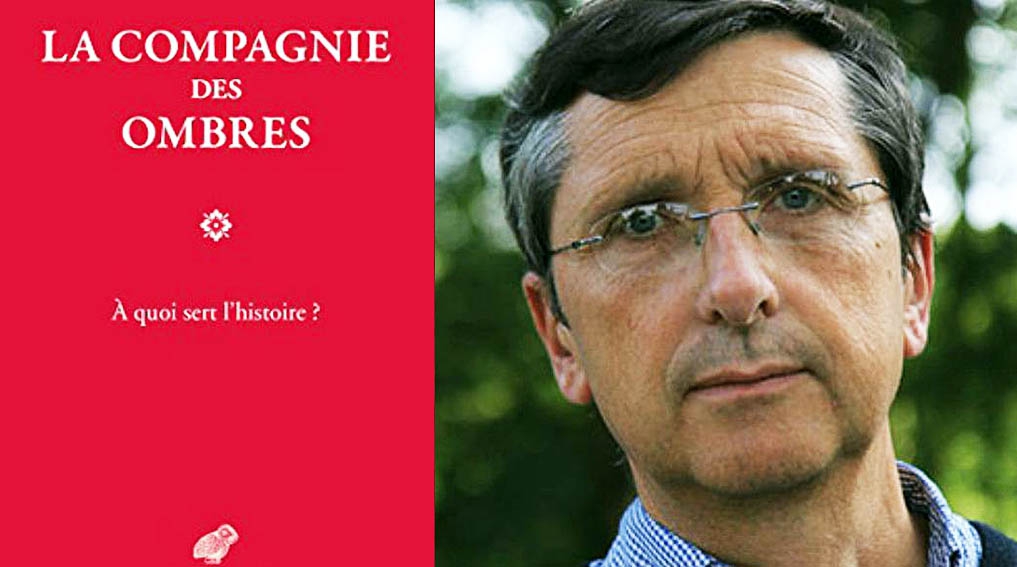

Journaliste de profession et historien de vocation, Michel De Jaeghere est une des plus belles plumes de la presse française. Auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-là, Enquête sur la christianophobie, La repentance, et plus récemment, du magistral Les derniers jours, qui revenait sur la chute de l'empire romain d'Occident, le directeur du Figaro-Histoire nous propose, avec La compagnie des ombres (éd. Belles Lettres, 2016), une méditation d'une érudition exceptionnelle sur un thème qui, manifestement, l'habite : à quoi sert l'histoire ? Au-delà de la simple passion encyclopédique qui pousse l'homme à accumuler les connaissances, que cherche-t-il en se tournant vers les époques passées, qu'elles soient très éloignées ou non dans le temps ? Qu'est-ce qui le pousse, inlassablement, vers des temps révolus qu'il ne connaîtra jamais que grâce au travail de son imagination ?

Journaliste de profession et historien de vocation, Michel De Jaeghere est une des plus belles plumes de la presse française. Auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-là, Enquête sur la christianophobie, La repentance, et plus récemment, du magistral Les derniers jours, qui revenait sur la chute de l'empire romain d'Occident, le directeur du Figaro-Histoire nous propose, avec La compagnie des ombres (éd. Belles Lettres, 2016), une méditation d'une érudition exceptionnelle sur un thème qui, manifestement, l'habite : à quoi sert l'histoire ? Au-delà de la simple passion encyclopédique qui pousse l'homme à accumuler les connaissances, que cherche-t-il en se tournant vers les époques passées, qu'elles soient très éloignées ou non dans le temps ? Qu'est-ce qui le pousse, inlassablement, vers des temps révolus qu'il ne connaîtra jamais que grâce au travail de son imagination ? Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'