« L'impuissance politique est enrobée dans les bons sentiments »

Une analyse éminemment politique mais aussi éthique, anthropologique, sociétale de notre situation française et européenne. Une analyse complète, profonde sans aucune complaisance et d'une grande pertinence. Seule l'idée que la prochaine échéance présidentielle pourrait être, pour les politiques, l'occasion de mettre fin à leurs luttes intestines et à leurs querelles d'égo « pour répondre aux exigences qu'implique l'état du pays et du monde » nous paraît ressortir davantage d'un vœu pieux mais illusoire que d'un espoir réaliste. Nous ne sommes pas sûrs que pour Jean Pierre Le Goff ce soit là autre chose qu'une clause de style. LFAR

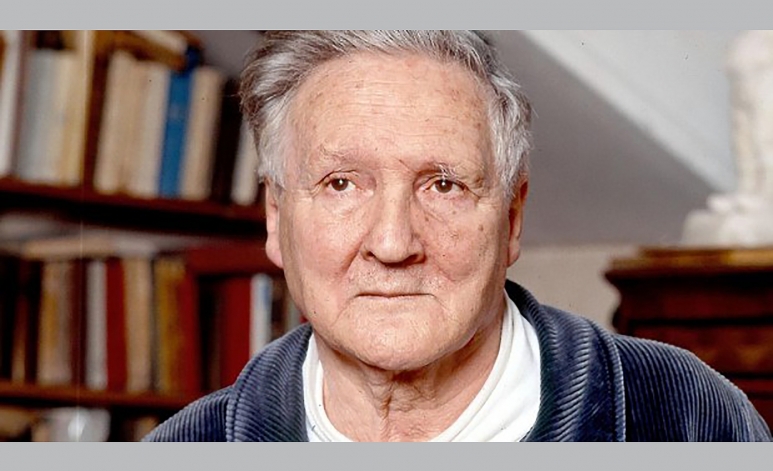

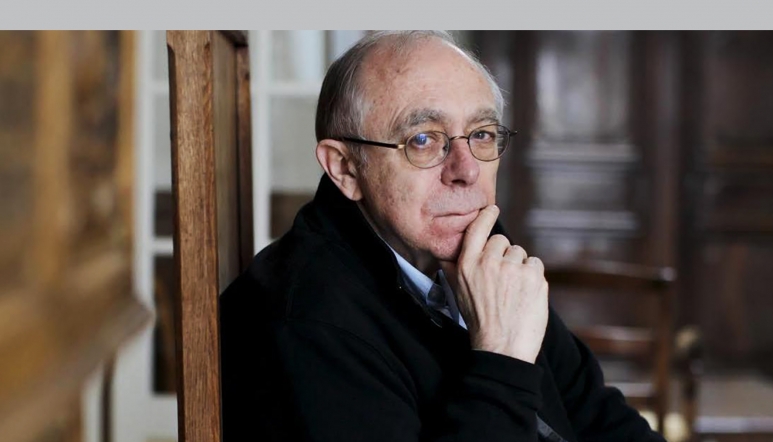

Terrorisme, révolte dans la jeunesse, campagne antiraciste absurde, Europe impuissante, le titre du dernier livre de Jean-Pierre Le Goff, Malaise dans la démocratie, est plus que jamais approprié à la situation actuelle. Le sociologue et philosophe a fait le point pour FigaroVox [29.03].

Remaniement ministériel digne d'une farce, débat sur la loi travail qui contredit totalement le programme du candidat Hollande en 2012, négociations avec la Turquie sur la crise des migrants: le titre de votre livre, Malaise dans la démocratie, n'a jamais semblé aussi approprié ….

De quelque côté que l'on se tourne, c'est l'impression de confusion et de délitement qui domine avec le sentiment d'impuissance des États à s'attaquer aux causes des maux dont ils déplorent les effets. On réagit au plus vite pour essayer tant bien que mal de gérer des problèmes qui s'emballent : lutte contre le terrorisme, flux de migrants, Union européenne à la dérive, chiffres du chômage…, tout en ayant en vue des échéances électorales qui se rapprochent à grands pas.

Chaque jour nous confronte à la vision d'un pays désorienté, d'une Union européenne à la dérive et d'un monde livré au chaos. Les images du flot de réfugiés et de migrants bloqués aux frontières criant leur colère renforcent l'angoisse des peuples européens : pour ces migrants, l'Europe est une terre promise quoiqu'il en soit du chômage, des différences de culture et des mœurs ; réfugiés politiques et migrants économiques se mélangent dans la plus grande confusion, sans parler des terroristes islamistes qui peuvent profiter de l'occasion. Les grands discours généraux sur la lutte contre la xénophobie, l'islamophobie, le racisme…, les leçons de morale données aux peuples européens qui craignent de voir à terme leur pays et leur culture s'en aller à vau l'eau n'y changeront rien. L'accord passé avec la Turquie d'Erdogan restera dans les annales comme un marchandage déshonorant impliquant des milliards d'euros, la possible dispense de visas d'entrée en Europe pour les citoyens turcs, la reprise des promesses de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne… pour des mesures dont la mise en œuvre et l'efficacité restent largement aléatoires. Face à l'urgence, dira-t-on, il ne convient pas de faire la fine bouche, l'Union européenne fait ce qu'elle peut en essayant de gérer tant bien que mal une situation qui paraît devenue immaîtrisable. Il n'empêche : l'irresponsabilité et les revirements de la chancelière allemande, les déclarations hautaines et méprisantes d'Erdogan envers l'Europe, son rapport pour le moins ambigu aux islamistes, sa répression contre les kurdes et les opposants… sont autant de réalités que tous les discours embarrassés des responsables de l'Union européenne ne peuvent effacer. En octobre 2015 au Zénith à Strasbourg, les partisans d'Erdogan vivant en Europe, hommes et femmes séparés, après une prière collective menée par un iman venu de Turquie, ont écouté et applaudi à tout rompre son discours guerrier contres ses opposants et ses propos méprisants sur l'Europe dénoncée et huée par la salle parce qu'elle prétendrait donner des leçons. L'Europe serait affectée par la xénophobie, l'islamophobie et le racisme, tandis que la Turquie serait le « défenseur de la vraie civilisation ». De tels propos tenus en France et sur le sol européen auraient provoqué l'indignation et la réprimande en d'autres temps. Comment ne pas se sentir humilié et continuer de croire à l'Europe quand la France et les autres pays européens ont largement fait silence face à de tels propos ?

La politique intérieure française ne semble pas plus sortie de ce que vous appelez la « démocratie de l'informe »…

La présidence de François Hollande représente le summum du pouvoir incohérent et informe qui ne date pas d'aujourd'hui. La façon dont on prépare et multiplie les lois, dont on avance et on recule au gré des pressions des uns et des autres, pour aboutir à des « synthèses » alambiquées qui finissent par mécontenter tout le monde constitue une sorte de modèle-type d'une « gouvernance » post-moderne qui navigue à courte vue au gré des évolutions, des événements et des groupes de pression. . La concertation, la démocratie participative, la recherche d'un compromis acceptable… ont bon dos pour masquer l'absence de tout projet clair et cohérent. La loi El Khomri qui a, entre autres, pour objectif de faciliter la négociation a comme caractéristique paradoxale d'avoir été préparée sans consultation avec les organisations syndicales, avec menace plus ou moins claire d'utiliser le 49-3, avant de revenir en arrière, pour aboutir à une « simplification » du code du travail qui risque d'être des plus complexes… Au bout du compte, tout le monde est mécontent ou insatisfait, sauf le gouvernement. Quant au projet sur la destitution de la nationalité et la réforme de la Constitution, sa nécessité et son utilité ne vont nullement de soi au regard de textes de loi déjà existants et à la mentalité djihadiste qui se fiche pas mal de se savoir français ou non. N'importe comment, on ne voit pas comment elle pourrait aboutir. L'opinion finit par ne plus comprendre au juste de quoi il est question et pourquoi on a consacré tant de temps, de débats et de polémiques pour aboutir à retirer les projets en question ou à de piètres résultats. D'où l'impression justifiée d'une politique qui fait beaucoup de bruit pour pas grand chose (« Tout ça pour ça ! ») et dont le rapport avec la réalité du pays et les préoccupations des citoyens ordinaires est de plus problématique.

En même temps, on continue la communication personnalisée, en essayant tant bien que mal de revaloriser son image dans un souci électoraliste dont les enjeux donnent une certaine idée de l'état de la politique: qui donc sera présent au second tour des élections présidentielles face à la candidate du Front national ? Vaste débat de prospective chez les spécialistes, proportionnel à l'état de désorientation et de désespérance d'un pays qui ne sait plus qui il est et où il va.

Le « président normal » s'efforce d'incarner la fonction présidentielle dans une situation qui semble devenue immaîtrisable, tout en se livrant à quelques selfies lors de ses déplacements et des confidences dans des journaux branchés. Le citoyen ordinaire pourra ainsi connaître en lisant le magazine Elle quelques informations sur la famille du président, sur sa vie avec Ségolène Royal où il faisait les courses ou la cuisine, s'occupait de enfants, tout en regrettant de n'en avoir pas fait davantage… De tels propos suffiront-ils à rassurer les Français sur les compétences du Président à diriger le pays ? Les féministes toujours avides d'autocritique publique dans les médias, peuvent-elles se contenter de tels propos ? Dans tous les cas, dans la perspective de l'échéance serrée qui s'annonce, il n'y a pas de petits profits électoraux. Comment dans ces conditions, ne pas désespérer de la politique ?

Après la France, c'est le Belgique qui a été touchée par le terrorisme. Cela traduit-il une extrême faiblesse des Etats européens…

Oui, mais la lutte contre le terrorisme islamiste radical n'est pas une mince affaire qu'on peut régler rapidement, d'autant plus que depuis des années on a dénié ou sous-estimé l'influence de l'islamisme radical, les prêches haineux dans les mosquées, le nombre de départs pour le djihad… par peur de discriminer nos compatriotes de confession musulmane, en même temps on n'a pas voulu froisser nos liens avec les pays arabes qui prônent le salafisme et avec qui on entretient des liens commerciaux. Pour avoir la paix dans certains territoires abandonnés de la République, on a laissé se développer le communautarisme islamiste avec ses discriminations et ses pressions vis-à-vis des femmes, ses dénonciations des républicains laïcs, des « traîtres » et des « collabeurs »… Au nom de la lutte contre l'islamophobie, tout un courant intellectuel gauchisant a pris le relais accusant la République, la laïcité et notre propre histoire de tous les maux, renforçant le sentiment victimaire et le ressentiment existant chez une partie de nos compatriotes musulmans. Une police de la pensée et de la parole a accusé systématiquement nombre d'intellectuels et de journalistes d'« islamophobie », faisant pression et rendant plus difficile toute critique, toute réflexion et débat sur l'islam et son adaptation difficile à la civilisation européenne, réflexion et débat indispensables à son intégration. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, on paie une politique de l'autruche qui ne date pas d'aujourd'hui alliée à une mentalité angélique et pacifique qui dénie le choc des cultures et des civilisations, et ne veut pas avoir d'ennemis. Malgré tous les efforts des bien-pensants pour dénier ou sous-estimer ces problèmes, il est plus difficile aujourd'hui de « remettre le couvercle » sur ces questions comme on l'a fait depuis des années.

Comment peut-on sortir d'une telle situation ?

On ne s'en sortira pas avec le rappel de valeurs générales et généreuses et de bons sentiments, mais tout d'abord, comme cela a déjà été dit, par des moyens de police et militaires qui doivent frapper comme il se doit les ennemis qui veulent nous détruire. C'est la crédibilté de l'État détenteur de la violence légitime et assurant la sécurité des citoyens qui est en question. On a compris (tardivement) qu'on ne pouvait traiter le Ministère de la défense comme les autres en le soumettant à des restrictions budgétaires drastiques, même si on peut estimer qu'on est loin du compte pour faire face aux menaces dans un monde des plus chaotiques. Mais pour que l'État puisse effectivement jouer son rôle, il faut qu'existe en même temps une opinion publique qui le soutienne fermement dans la répression nécessaire dans le cadre de l'État de droit. Les demandes d'engagement dans l'armée et la police de la part des jeunes générations traduisent de ce point de vue une nouvelle dynamique qui rompt clairement avec la dépréciation dont ces deux institutions ont fait l'objet depuis près d'un demi-siècle.

Mais dans la jeunesse comme dans d'autres catégories de la population, existent des fractures sociales et culturelles symptomatiques des difficultés à affronter le terrorisme islamique et la guerre. Je suis frappé de ce point de vue par des similitudes existant entre les réactions aux attentats islamistes à Bruxelles et à Paris. Dans les deux cas, les attentats ont produit des effets de sidération et donné lieu à un même type d'expression publique de l'émotion et de la douleur : on allume des bougies, on se tient par la main, on dessine des cœurs, on chante la chanson Imagine de John Lenon célébrant la paix et la fraternité universelle alors que viennent d'être commis des massacres de masse. Ces réactions émotionnelles expriment une sorte de catharsis nécessaire face au terrorisme et à la barbarie, l'indignation et la douleur d'un peuple qui pleure ses morts et proclame son refus du terrorisme. En même temps, l'unité et la solidarité ne peuvent seulement s'exprimer dans l'émotion et à la douleur partagées. Si nous voulons faire face et combattre efficacement nos ennemis, il s'agit de comprendre comment de tels actes ont été rendus possibles et le fanatisme islamiste qui leur est inhérent En d'autres termes, le terrorisme et l'islamisme radical n'ont pas surgi de nulle part et force est de reconnaître que ceux qui commettent ces actes barbares sont des citoyens des pays européens. Voilà ce qui est peut-être le plus difficile à admettre parce que cette question nous renvoie aux faiblesses internes des démocraties européennes, au refus d'affronter des réalités dérangeantes en essayant tant bien que mal de les masquer, comme pour mieux se rassurer en se croyant à l'abri des désordres du monde.

Manuel Valls vient d'appeler clairement les pays de l'Union européenne à en finir avec l'angélisme. Il est temps. Mais encore s'agit-il en même temps de comprendre pourquoi et comment un tel déni des réalités et un tel angélisme ont pu se développer depuis des années. Comme je le souligne dans mon livre, cela pose le problème du bouleversement du terreau éducatif et sociétal des démocraties européennes, bouleversement qui a abouti à la dépréciation de leur propre histoire et à la mésestime d'elles-mêmes, au profit d'un multiculturalisme invertébré et sentimental qui a le plus grand mal à reconnaître qu'existe une pluralité des peuples et des civilisations. C'est une mentalité nouvelle qui a vu le jour pour qui la démocratie est devenue synonyme de relativisme culturel, la nation de xénophobie et de racisme, l'Europe et l'Occident étant eux-mêmes considérés, peu ou prou, comme les responsables de tous les maux de l'humanité. Les guerres, les totalitarismes et la shoah, le colonialisme… se sont trouvés intégrés dans un récit de plus en plus dépréciatif de notre histoire et la critique salutaire de l'ethocentrisme européen a versé dans un règlement de compte qui n'en finit pas. En contrepoint, les autres peuples du monde peuvent être considérés comme porteurs de vertus qui nous font défaut. La façon dont aujourd'hui on considère les « peuples premiers » comme des écologistes avant l'heure, voire porteurs de spiritualités indispensables à notre bien-être, est particulièrement révélatrice du grand retournement qui s'est opéré dans notre rapport aux autres peuples du monde.

C'est précisément cette nouvelle mentalité qui s'est trouvée percutée et désarçonnée par le terrorisme islamique, sans pour autant être en mesure de comprendre ce qui est arrivé, parce que cette mentalité s'est formée dans une époque où la France et les sociétés démocratiques européennes se sont déconnectées de l'histoire et du tragique qui lui est inhérent.

« Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux. », écrit Musset en 1836. En 2016, on a également le sentiment d'assister à la fin d'un monde…

Nous vivons la fin d'un cycle historique où nombre de schémas de pensée et de façon de faire de la politique se décomposent à grande vitesse avec le sentiment partagé par beaucoup que cette période de décomposition n'en finit pas de finir. C'est toute une façon de faire de la politique au gré des évolutions, sans stratégie et sans vision, dans une logique de réactivité et d'adaptation à courte vue qui est en question. Le déni du réel, la réactivité et la fuite en avant s'accompagnent d'un discours victimaire et compassionnel qui enrobe l'impuissance politique dans des valeurs généreuses et des bons sentiments, en essayant de cette manière compassée et compassionnelle d'incarner l'unité d'un pays désorienté et morcelé. La réactivité et la compassion dominent sur fond d'impuissance de proclamation insipide des grands principes, de coups de menton, d'indignation surjouée et de petits calculs électoraux. Au vu de tout cela, les citoyens ordinaires ont des raisons de ne plus croire à la capacité du politique à agir sur le réel et redonner confiance dans l'avenir. Face à un État incohérent qui navigue à vue, dit une chose et son contraire, avance et recule au gré des groupes de pression et des clientèles électorales, les citoyens désorientés perdent confiance dans la politique, se replient sur leurs réseaux et leurs communautés d'appartenance dans une logique de repli sécuritaire et de défense de leurs propres intérêts catégoriels.

Dans le même temps, affaires, scandales, discours incohérents, démagogie et reculades, dénonciations en tout genre s'affichent dans les médias et les réseaux sociaux… Le lynchage médiatique dans les réseaux sociaux est devenu un sport national, le coupable est dénoncé et jugé avant même l'instruction, laquelle peut désormais se dérouler à livre ouvert dans les journaux. Sous les oripeaux de la « démocratie participative » et de la transparence, la mentalité « sans culotte » a gagné du terrain. Il ne sert à rien de dénoncer l'extrême droite et le « populisme » tant qu'on continuera de dénier les réalités délétères qu'ils savent exploiter à leur manière. On a l'impression à chaque fois de toucher le fond, avant que de nouveaux faits délétères enfoncent un peu plus le pays dans la spirale du délitement et de la mésestime de soi. Ce n'est pas seulement une question de « popularité » mesurée à l'aide de multiples sondages qui est en question. C'est le lien de confiance avec l'État et une bonne partie des élites qui est rompu entraînant la méfiance et la suspicion dans une optique victimaire empreinte de ressentiment.

On assiste bien à la fin d'un monde avec des risques de conflits ethniques et de violences, une accentuation du chaos. Dans ces conditions, l'appel à l'optimisme, à la « mondialisation heureuse » a des accents de méthode Coué tant que ne sont pas clairement reconnues la gravité de la situation et les impasses auxquelles ont conduit une politique de l'autruche et de la fuite en avant qui n'appartient pas spécifiquement à un camp. Les politiques ne peuvent évacuer la question de la part de responsabilité qui leur incombe dans cette période critique de l'histoire que nous traversons. C'est l'une des conditions pour regagner la confiance du pays et des peuples européens et entamer une reconstruction qui tire les leçons d'une période dont on pourra dire qu'elle est vraiment terminée quand une nouvelle dynamique politique et historique verra le jour. Sans tout attendre du politique, les échéances présidentielles peuvent en être l'occasion, si les politiques parviennent à mettre fin à leur lutte intestine et leur bataille d'ego pour répondre aux exigences qu'implique l'état du pays et du monde. Les citoyens jugeront sur pièces. •

Jean-Pierre Le Goff est un philosophe, écrivain et sociologue français. Son dernier livre Malaise dans la démocratie vient de paraître chez Stock

Entretien par Alexandre Devecchio

Entretien par Alexandre Devecchio

Journaliste au Figaro et responsable du FigaroVox. Twitter : @AlexDevecchio

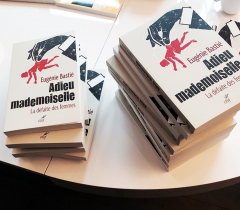

Avec ce premier livre, qui a justement failli s’appeler La Défaite des femmes, la jeune et talentueuse journaliste s’en prend à la « misère du néoféminisme contemporain » et accuse « l’idéologie postmoderne » de travailler « à la défaite des femmes ». La thèse : alors que l’égalité des droits est actée, que le contrôle de la fécondité est acquis, que la parité a été rendue obligatoire, « les nouvelles ayatollettes entendent poursuivre sans fin le combat, et lutter sans relâche pour un monde déjà advenu. Quitte, pour exister, à promouvoir les pires cauchemars d’Orwell ».

Avec ce premier livre, qui a justement failli s’appeler La Défaite des femmes, la jeune et talentueuse journaliste s’en prend à la « misère du néoféminisme contemporain » et accuse « l’idéologie postmoderne » de travailler « à la défaite des femmes ». La thèse : alors que l’égalité des droits est actée, que le contrôle de la fécondité est acquis, que la parité a été rendue obligatoire, « les nouvelles ayatollettes entendent poursuivre sans fin le combat, et lutter sans relâche pour un monde déjà advenu. Quitte, pour exister, à promouvoir les pires cauchemars d’Orwell ».

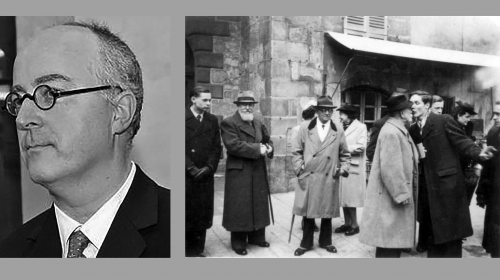

Journaliste, résistant, scénariste, reporter de guerre et romancier, Joseph Kessel fut un aventurier au sens noble du terme. Il a écrit de très belles œuvres comme Le Lion, L’Armée des Ombres et bien évidemment Les Cavaliers (en 1967), que lui a inspiré un long reportage en Afghanistan.

Journaliste, résistant, scénariste, reporter de guerre et romancier, Joseph Kessel fut un aventurier au sens noble du terme. Il a écrit de très belles œuvres comme Le Lion, L’Armée des Ombres et bien évidemment Les Cavaliers (en 1967), que lui a inspiré un long reportage en Afghanistan.

Entretien par

Entretien par

On ricane. On se paie leur tête. On se moque de leur mâchoire chevaline, de leur cuisine improbable, de leurs ressortissantes mal sapées. On dit d’eux qu’ils sont l’ennemi héréditaire. Er merde pour le roi d’Angleterre ! On jure qu’on ne leur pardonnera jamais Mers el-Kébir, ni Waterloo, ni Trafalgar, ni Azincourt, ni surtout la petite Jeanne, dont on vient d’ailleurs de leur piquer l’anneau, parce que c’est nous les plus beaux. Ils veulent le récupérer, ils peuvent aller se brosser.

On ricane. On se paie leur tête. On se moque de leur mâchoire chevaline, de leur cuisine improbable, de leurs ressortissantes mal sapées. On dit d’eux qu’ils sont l’ennemi héréditaire. Er merde pour le roi d’Angleterre ! On jure qu’on ne leur pardonnera jamais Mers el-Kébir, ni Waterloo, ni Trafalgar, ni Azincourt, ni surtout la petite Jeanne, dont on vient d’ailleurs de leur piquer l’anneau, parce que c’est nous les plus beaux. Ils veulent le récupérer, ils peuvent aller se brosser.

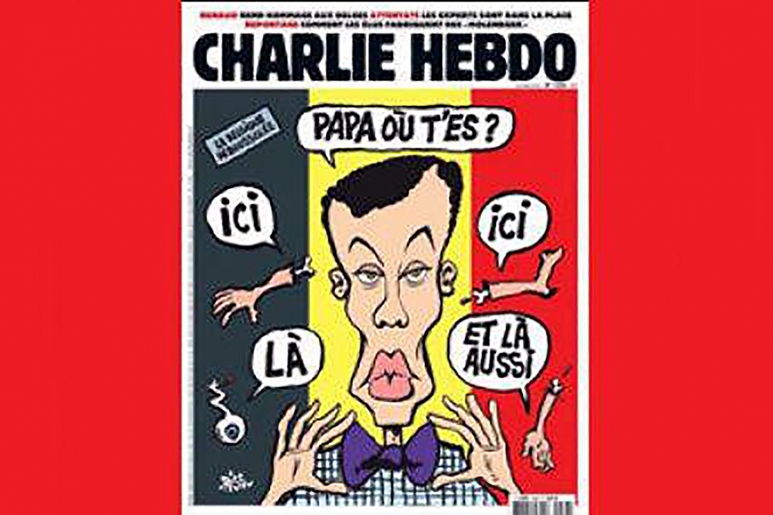

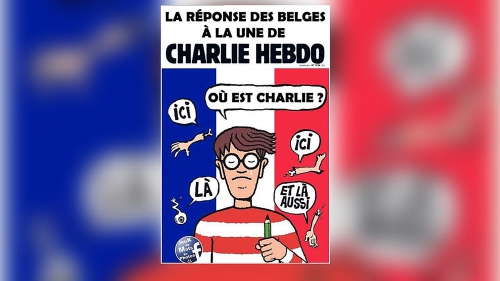

En France, on aime les histoires belges. On aime se moquer de nos voisins, peut-être pour cacher notre dépit qu'ils ne soient plus depuis longtemps nos compatriotes. On se gausse grassement de leur accent, de leur lenteur, de leur lourdeur. De leurs querelles linguistiques et pas qu'une fois! Alors, quand on a arrêté à Molenbeek l'organisateur des attentats à Paris du 13 novembre, on n'a retenu ni nos lazzis ni nos quolibets. On avait oublié un instant, un instant seulement, que Salah Abdeslam a la nationalité française, pour insister avec une joie maligne sur les carences de la police belge et les trous noirs du Bruxellistan. Mais nous allons payer notre arrogance injustifiée au prix fort. Une fois encore.

En France, on aime les histoires belges. On aime se moquer de nos voisins, peut-être pour cacher notre dépit qu'ils ne soient plus depuis longtemps nos compatriotes. On se gausse grassement de leur accent, de leur lenteur, de leur lourdeur. De leurs querelles linguistiques et pas qu'une fois! Alors, quand on a arrêté à Molenbeek l'organisateur des attentats à Paris du 13 novembre, on n'a retenu ni nos lazzis ni nos quolibets. On avait oublié un instant, un instant seulement, que Salah Abdeslam a la nationalité française, pour insister avec une joie maligne sur les carences de la police belge et les trous noirs du Bruxellistan. Mais nous allons payer notre arrogance injustifiée au prix fort. Une fois encore.

Quelle époque opaque ! Précédant – ou suivant… – un sondage affirmant que 63% des Français y sont favorables, la secrétaire d’État à l’Aide aux Victimes exige la démission du Cardinal Barbarin ! Déjà l’intitulé de son « ministère » et l’idéologie victimaire qui le sous-tend mériterait beaucoup, ne serait-ce que pour faire valoir combien, en réalité, elle fonctionne à contre-emploi. L’enfer est pavé…

Quelle époque opaque ! Précédant – ou suivant… – un sondage affirmant que 63% des Français y sont favorables, la secrétaire d’État à l’Aide aux Victimes exige la démission du Cardinal Barbarin ! Déjà l’intitulé de son « ministère » et l’idéologie victimaire qui le sous-tend mériterait beaucoup, ne serait-ce que pour faire valoir combien, en réalité, elle fonctionne à contre-emploi. L’enfer est pavé…