GRANDS TEXTES (27) : Chapitre VII (et dernier) de L'Histoire de deux peuples : Le réveil de la Walkyrie, par Jacques Bainville

(choisissez dans cette liste de nos Grands Textes celui - ou ceux... - que vous souhaitez lire, et accédez-y directement en quelques secondes : il vous suffit de cliquer sur le lien hypertexte attaché à chacun d'entre eux...)

Devant l'Histoire...

Voici l'intégralité du chapitre VII (et dernier) de L'Histoire de deux peuples, de Jacques Bainville : Le réveil de la Walkyrie.

Dans cet ouvrage, remarquable en tous points, Bainville explique les causes lointaines de la Seconde Guerre mondiale et, pour ce faire, remonte aux sources, c'est à dire au calamiteux Traité de Versailles de 1918, qui a gâché la paix, après une guerre qui avait coûté tant de sacrifices matériels et humains au peuple français; et il montre bien comment le Régime en est responsable...

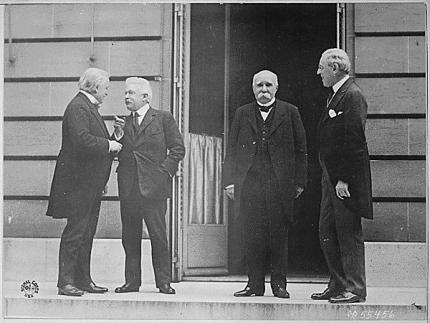

« Restitutions, réparations, garanties. » Tels furent les trois principes qui inspirèrent la paix, conçue comme un jugement. D'autres traités avaient été des traités politiques. Celui-là était un traité moral, pesé dans les balances de la justice. Il était moral que l'Allemagne fût désarmée et qu'elle perdît, en fait de territoires, ceux qu'elle avait pris à d'autres nations non germaniques et ceux-là seulement. Il était moral, au plus haut degré, que les responsables de la guerre fussent jugés, Guillaume II à leur tête. Il est vrai qu'ils ne l'ont pas été, que le peuple allemand a été unanime à refuser de livrer ces otages et que la révision du traité a commencé par cet article-là. Il était moral que l'Allemagne fût privée de ses colonies. Elle n'était pas jugée digne de compter parmi les peuples colonisateurs. Enfin il était moral, deux fois moral, qu'elle fût astreinte à payer, d'abord parce qu'elle avait à réparer les dommages causés à autrui, ensuite parce qu'il fallait que le peuple allemand comprît que la guerre est une mauvaise opération et qui ne rapporte rien. Ainsi cette paix, rendue comme un arrêt de justice, aurait encore l'avantage de moraliser le condamné. « J'espère, disait M. Lloyd George, que l'Allemagne a fait son salut en la débarrassant du militarisme, des Junkers, des Hohenzollern. Elle a payé un prix élevé pour sa délivrance. Je crois qu'elle trouva que cela en valait la peine. »

(de gauche à droite) LLoyd George, Orlando, Clémenceau, Wilson

Fondée sur de pareilles illusions, est-il étonnant que la paix ait laissé tant de déboires aux vainqueurs ? Voici, en regard, ce qu'était la réalité.

Une Allemagne diminuée d'environ 100.000 kilomètres carrés mais qui, sur ce territoire réduit, réunissait encore 60 millions d'habitants, un tiers de plus que la France, subsistait au centre de l'Europe. L'oeuvre de Bismarck et des Hohenzollern était respectée dans ce qu'elle avait d'essentiel. L'unité allemande n'était pas seulement maintenue mais renforcée. Les alliés avaient affirmé leur volonté de ne pas intervenir dans les affaires intérieures allemandes. Ils y étaient intervenus pourtant. Les mesures qu'ils avaient prises, la voie qu'ils avaient montrée, celle de la République unitaire, avaient eu pour effet de centraliser l'Etat fédéral allemand et d'affermir les anciennes annexions de la Prusse dans le Reich lui-même. S'il y avait, parmi les populations allemandes, des aspirations à l'autonomie, elles étaient étouffées. Le traité enfermait, entre des frontières rétrécies, 60 millions d'hommes unis en un seul corps. Telle lut l'Allemagne au nom de laquelle deux ministres de la nouvelle République vinrent signer à Versailles, le 28 juin 1919.

Du fond de la Galerie des Glaces, Müller et Bell, de noir habillés, avaient comparu devant les représentants de vingt-sept peuples assemblés. Dans le même lieu, sous les mêmes peintures, l'Empire allemand avait été proclamé quarante-sept ans plus tôt (ci dessous, ndlr). Il y revenait pour s'entendre déclarer à la fois coupable et légitime, intangible et criminel. À sa condamnation il gagnait d'être absous comme si la forme républicaine eût suffi à le rénover.

Obscurs délégués d'une Allemagne vaincue mais toujours compacte, Müller et Bell, comparaissant devant ce tribunal, pensaient-ils à ce que la défaite laissait survivre d'essentiel pour leur pays ? Le redoutable Empire de Guillaume II était humilié. La voix coupante de Clemenceau ajoutait à l'humiliation : « Il est bien entendu, Messieurs les Délégués allemands, que tous les engagements que vous allez signer doivent être tenus intégralement et loyalement. » Les témoins de cette scène historique entendront toujours et ce verbe tranchant et les deux Ia, indifférents et mous, qui sortiront de la bouche de Müller et de Bell. Qui pouvaient-ils engager ? Déjà le traité de Versailles mettait en mouvement des forces qui échappaient à la volonté de ses auteurs.

Ce traité enlevait tout aux vaincus, sauf le principal, sauf la puissance politique génératrice de toute puissance. Il croyait ôter à l'Allemagne les moyens de nuire qu'elle possédait en 1914. Il lui accordait le premier de ces moyens, celui qui permet de retrouver les autres, l'Etat central, l'Etat prussien avec lequel toute l'Allemagne était désormais confondue. Ainsi l'unité sortait plus forte de la défaite.

Ce n'est pas tout. Les Alliés, pour consentir à déposer les armes, avaient exigé le renversement des Hohenzollern. Mais la chute de cette dynastie avait été précédée de celle de tous les autres princes allemands. Quand Guillaume Il avait fui, les rois de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg, les grands-ducs et les ducs étaient déjà tombés. Bismarck avait calculé que la révolution était impossible parce que, si l'empereur-roi de Berlin tombait, les princes confédérés reprendraient leur liberté et que ce serait la désagrégation du Reich. Or, et ce n'est sans doute pas par hasard, la révolution allemande de 1918 a commencé par le Sud. Il n'y avait plus de Habsbourg à Vienne ni de Wittelsbach à Munich. Le support du particularisme, qui était dynastique, avait disparu. Pour que le trône des Hohenzollern pût s'écrouler sans dommages pour l'unité, il fallait que les autres trônes allemands fussent vides. Cette condition extraordinaire et imprévue était remplie.

La République s'installait. Elle devait unir encore davantage les Allemands. Un socialiste l'avait dit dès le 3 novembre : « Plus le Reich est démocratique, plus son unité devient sûre et plus grande sa force d'attraction. La grande Allemagne, qui déjà semblait se faire en 1848 et dont les contours se dessinent de nouveau devant nous, avait été conçue sous la forme d'un Etat démocratique. » C'était vrai. Les Alliés avaient confirmé l'unité allemande par le traité de Versailles lui-même. Ils l'avaient rendue encore plus forte en exigeant l'abdication de Guillaume Il et en poussant le Reich à adopter le régime républicain. Par une inconséquence remarquable, ils exigeaient d'ailleurs que l'Autriche restât distincte de la communauté germanique dont elle avait fait partie jusqu'en 1866. En même temps, alléguant que le démembrement de l'Empire n'était pas dans leurs intentions, ils avaient, pour reconstituer la Pologne, séparé la Prusse orientale du reste de la Prusse remise dans l'état où l'avait trouvée Frédéric II. Ainsi, l'Allemagne, unifiée dans son esprit, était blessée dans sa chair.

Parmi les vainqueurs, les uns, l'anglais Lloyd George et l'américain Wilson regardaient la dissociation du Reich comme contraire au principe ou comme trop propre à faire de la France la plus grande puissance du continent. Clemenceau la tenait pour impossible ou, s'il la désirait, c'était faiblement. Il voulait que l'Allemagne fût punie. Il lui répugnait de distinguer entre les Allemands à qui il réservait en bloc sa sévérité. L'ancienne politique française des « Allemagnes » était oubliée à ce point que les tentatives des autonomistes rhénans furent découragées et même accueillies ironiquement. Le général Mangin fut rappelé de Mayence pour les avoir soutenues.

En somme, l'idée des auteurs de la paix était à peu près la suivante. Il devait suffire de verser une certaine dose de démocratie dans l'édifice élevé par Bismarck et par les Hohenzollern, après l'avoir réduit à ses parties authentiquement allemandes. Alors, moyennant quelques précautions d'ordre militaire destinées à durer jusqu'à la conversion parfaite du peuple allemand, on aurait fait ce qu'il était humainement possible de faire pour la paix de l'Europe et le progrès de l'humanité. C'était un nouveau baptême des Saxons, à la façon de Charlemagne, un baptême démocratique. On disait tout haut que le régime républicain affaiblirait les sentiments belliqueux. Peut-être, tout bas, pensait-on qu'il agirait à la manière d'un dissolvant.

Traité calligraphié, signé Raymond Poincaré

Il est vrai que, pendant plusieurs années, il sembla que le chaos germanique fût revenu. L'Allemagne était secouée de violentes convulsions. Devenu tout-puissant à la faveur de la République, le socialisme y exerçait plus de ravages que la défaite. L'Allemagne semblait vaincue deux fois. On eût dit qu'elle tournait sa fureur contre elle-même.

Mais elle n'acceptait rien. Sa défaite lui apparaissait comme une injustice du sort ou une maldonne. Du traité, un social-démocrate, Scheidemann, avait dit que sa main sécherait plutôt que de signer cette humiliation. L'Allemagne était en révolte contre la « paix dictée », contre le Diktat. Cependant elle était impuissante. Le paiement des réparations, le « tribut », devait d'abord provoquer sa résistance. Jetée dans l'inflation par les désordres de sa politique, elle allait jusqu'au bout, elle tuait sa monnaie pour se rendre insolvable (ci dessous). Forts du droit des créanciers, les Français occupèrent la Ruhr sans coup férir. En 1923, l'Allemagne parut plus bas que le jour où ses généraux avaient arboré le drapeau blanc et demandé l'armistice.

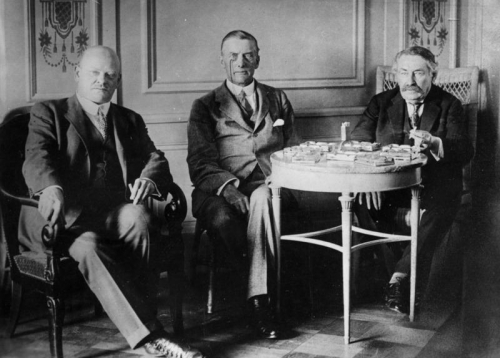

Alors parut l'homme qui devait la sauver, homme d'une haute intelligence, d'un véritable génie. Disciple du chancelier de fer, Gustave Stresemann se souvint que son maître n'avait pas toujours frappé du poing. Avant de dire que la force prime le droit, c'est-à-dire avant que la Prusse fût forte, Bismarck avait ménagé l'Autriche, ménagé la France. Il avait, à Biarritz, dans une entrevue célèbre, séduit Napoléon III. Stresemann comprit que l'Allemagne ne pouvait rien par la violence et qu'il fallait essayer de la ruse et de la douceur.

Fidèle aux Hohenzollern quoique républicain par opportunisme, il a expliqué dans une lettre historique, une lettre au Kronprinz publiée après sa mort, qu'il importait pour le salut de l'Allemagne d'entrer dans les idées de l'adversaire, de « finasser ». La France, déjà lasse de l'effort que lui imposait l'exécution du traité, lui offrait un interlocuteur tel qu'il n'eût pu le souhaiter qu'en rêve. Démagogue profond jusqu'à la perversité, Aristide Briand calculait l'écho, la puissante vertu électorale que possèdent les mots de paix, de rapprochement des peuples, de réconciliation. Lui-même se grisait de son rôle, se sentait devenir grand homme, voyant, apôtre. Stresemann le prit par son faible comme Bismarck avait pris Napoléon III par le sien, qui était le principe des nationalités.

A Locarno, de gauche à droite, Stresemann, Chamberlain, Briand...

À Sedan, Bismarck et Napoléon III s'étaient retrouvés face à face. La mort n'a permis ni à Stresemann d'assister à son triomphe, ni à Briand de voir les effets de son aveuglement. Les années de Locarno ont été celles d'une des plus grandes duperies de l'histoire. La faveur dont Frédéric avait joui en France autrefois fut dépassée. Le rayonnement de Stresemann éblouissait. Il embellissait tout. Les signes se multipliaient en vain. Quand la République allemande marchait, d'un mouvement continu, de gauche à droite, on s'obstinait à croire qu'elle suivait l'exemple de la République française qui avait marché de droite à gauche. Quand le maréchal Hindenburg, au plébiscite, fut élu président, remplaçant le socialiste Ebert, on voulut, après un moment de surprise, se persuader qu'il serait, comme le maréchal de Mac-Mahon, fidèle gardien des institutions qu'il n'aimait pas.

Stresemann avait déjà disparu de la scène, lorsque son oeuvre fut couronnée par l'évacuation de Mayence. La France avait le droit d'occuper jusqu'en 1935 la ville que Thiers, jadis, appelait « la place la plus importante de l'Europe ». Avertissements, pressentiments, tout fut inutile. On alla jusqu'au bout du système de Locarno comme on était allé jusqu'au bout de la guerre. Ce qui répondait du respect des traités et même de l'existence de la démocratie allemande fut abandonné.

Alors ce fut comme si l'Allemagne, libérée dans son territoire, l'était dans ses passions. En quelques mois elle fut embrasée à la voix d'un étrange Messie. On se refusait encore à croire qu'elle pût se livrer à Hitler. En quelques étapes il conquit le pouvoir que lui ouvrait le maréchal Hindenburg dont il avait été le concurrent et qu'il avait violemment combattu. Puis, en quelques jours, l'Allemagne se donnait à l'expression la plus extrême du nationalisme. L'Empire des Hohenzollern commença, en secret, d'être regretté dans le monde comme une forme de gouvernement modérée et libérale auprès du régime hitlérien. Conservée dans son unité, l'Allemagne avait donc mûri ce fruit ! Et même, l'unité sauvée par les vainqueurs, Hitler la consommait. Il allait plus loin que Bismarck, plus loin que la révolution de 1918 et que l'assemblée de Weimar. Il supprimait les dernières traces du fédéralisme. Il mettait un statthalter prussien jusqu'à Munich et la Bavière protestait encore moins qu'en 1871 lorsqu'elle avait été « avalée ».

Ainsi l'histoire des deux peuples se poursuit. Elle offre, dans la phase qui finit et dans celle qui commence, ce caractère redoutable que jamais les Français n'ont si peu compris les Allemands. Leurs raisonnements et leurs sentiments nous échappent. Leur monde intellectuel et passionnel n'est pas le nôtre. Jamais peut-être ils n'ont été plus différents de nous. Même l'art est fertile en malentendus. Lorsque nous écoutons Siegfried, lorsque le héros, traversant le cercle de feu, réveille Brunhilde endormie, ce théâtre est pour nous de la mythologie puérile, prétexte à musique. Cette musique, pour Wagner, était celle « de l'avenir ». Et la Walkyrie chante : « Salut à toi, soleil ! Salut à toi, lumière ! Jour brillant, salut ! Long fut mon sommeil. Quel héros m'a réveillée ? » Paroles d'opéra ici. Là-bas, symbole de la résurrection et de la métamorphose. Autre et semblable à elle-même, l'Allemagne annonce quels destins ?