Pierre-Guillaume de Roux a dirigé de nombreuses maisons d’édition (éditions de la Table Ronde, éditions du Rocher) avant de créer la sienne en 2010, qui porte son nom. Il est le fils de l’écrivain et éditeur Dominique de Roux, fondateur des Cahiers de l’Herne et défenseur d’une conception de la littérature en voie de disparition.

PHILITT : Pouvez-vous nous parler de la fondation des éditions et des Cahiers de L’Herne ?

Pierre-Guillaume de Roux : Les Cahiers de L’Herne ont été créés en 1961, avec un premier cahier René Guy Cadou. Mais l’histoire commence en 1956 avec une revue un peu potache tirée à 300 exemplaires qui s’appelait L’Herne, dans laquelle mon père et ses amis vont publier leurs premiers textes. Cette période va réunir autour de lui des gens aussi différents que Jean Ricardou, qui passera ensuite à Tel Quel, Jean Thibaudeau, Georges Londeix et quelques autres. C’est la première cellule.

L’Herne représente pour mon père une forme de littérature comparée : on coupe une tête, elle repousse toujours. À Lerne de la mythologie, il a ajouté sa lettre fétiche, le H, qu’on retrouve dans les Dossiers H ou dans la revue Exil(H). Cette lettre va l’accompagner toute sa vie. Cette première période va se terminer en 1958. Il va y avoir un moment de rupture, de réflexion. Entre 1958 et 1960 va mûrir l’idée de cahiers livrés deux fois par an dans le but de réévaluer la littérature, c’est-à-dire de changer la bibliothèque. Les surréalistes l’avaient fait quelques décennies plus tôt.

Cadou était un coup d’essai, un pur fruit du hasard. C’est grâce au peintre Jean Jégoudez qu’on a pu accéder à des archives et constituer ce premier cahier. Cadou est un poète marginal qu’on ne lit pas à Paris : c’est l’une des raisons pour lesquelles mon père s’y est intéressé. Mais c’est Bernanos qui donnera le coup d’envoi effectif aux Cahiers. Mon père avait une forte passion pour Bernanos. Il l’avait découvert adolescent. Et par ma mère, nous avons des liens forts avec Bernanos car mon arrière-grand-père, Robert Vallery-Radot, qui fut l’un de ses intimes, est à l’origine de la publication de Sous le soleil de Satan chez Plon. Le livre lui est d’ailleurs dédié. C’est ainsi que mon père aura accès aux archives de l’écrivain et se liera d’amitié avec l’un de ses fils : Michel Bernanos. Ce cahier, plus volumineux que le précédent, constitue un titre emblématique de ce que va devenir L’Herne.

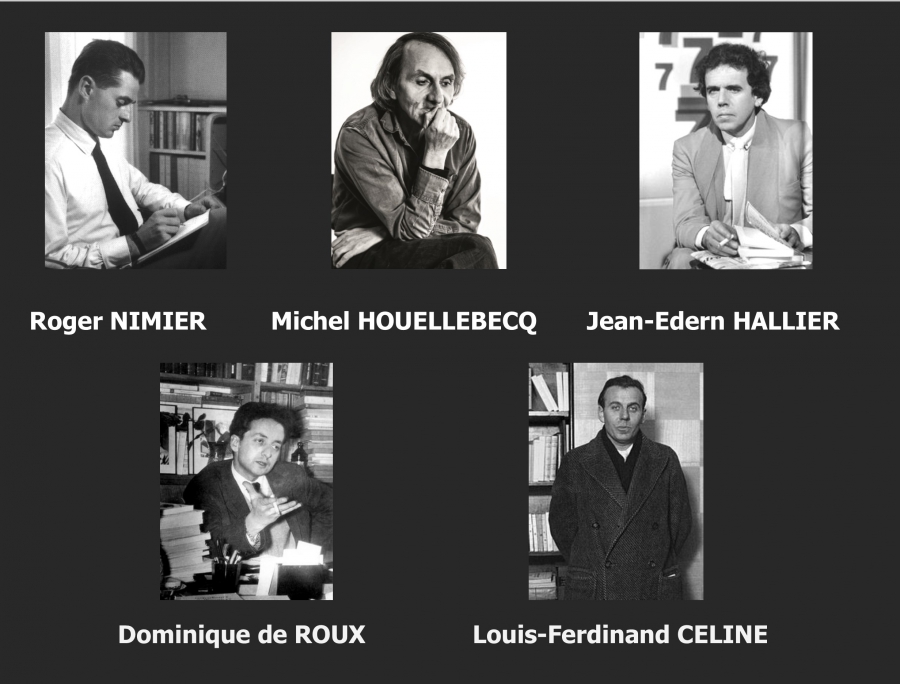

Ce qui impose L’Herne, ce sont les deux cahiers Céline en 1963 et 1965 — et, entre les deux, un cahier Borgès. Il y avait une volonté de casser les formes et une façon très neuve d’aborder un auteur : par le biais de l’œuvre et celui de sa vie. Une volonté non hagiographique. Il ne faut pas aborder l’auteur avec frilosité mais de manière transversale, éclatée et sans hésiter à être critique. L’Herne aujourd’hui a été rattrapée par l’académisme. L’Herne n’a plus rien à voir avec la conception qu’en avait mon père. La maison d’édition a été depuis longtemps trahie à tous les niveaux. On y débusque trop souvent de gros pavés qui ressemblent à d’insipides et assommantes thèses universitaires lancées à la poursuite de gloires établies.

PHILITT : Quelle était la conception de la littérature de Dominique de Roux ? Voulait-il réhabiliter les auteurs dits « maudits » ?

Pierre-Guillaume de Roux : Il suffit de voir les auteurs qui surgissent dans les années 60. Céline est encore un proscrit qu’on lit sous le manteau. Il n’est pas encore le classique qu’il est devenu aujourd’hui. Parler de Céline est plus que suspect. Ce qui explique que mon père sera traité de fasciste dès qu’il lancera des publications à propos de l’écrivain. C’est la preuve qu’il avait raison : qu’il y avait un vrai travail à accomplir autour de Céline pour lui donner une place à part entière dans la littérature. C’est de la même manière qu’il va s’intéresser à Pound. Pound, un des plus grands poètes du XXe siècle. Il a totalement révolutionné la poésie américaine mais, pour des raisons politiques, il est complètement marginalisé. Mon père va procéder à la réévaluation de son œuvre et à sa complète réhabilitation. Pound est avant tout un très grand écrivain qu’il faut reconnaître comme tel. Tous ces auteurs sont tenus dans une forme d’illégitimité politique mais pas seulement. Pour Gombrowicz c’est différent : c’est l’exil, c’est une œuvre difficile que l’on a pas su acclimater en France. Il va tout faire pour qu’elle le soit.

Il y a chez mon père une volonté de briser les idoles, de rompre avec une forme d’académisme qui était très prégnante dans cette France des années 60. D’où son intérêt pour Céline, pour Pound, pour Wyndham Lewis qui sont tous des révolutionnaires, en tout cas de prodigieux rénovateurs des formes existantes.

PHILITT : Quelle relation entretenait-il avec les Hussards ?

Pierre-Guillaume de Roux : C’est compliqué. Dans un livre que j’ai publié il y a deux ans avec Philippe Barthelet, Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l’esprit hussard, il y a un extrait du journal de mon père de l’année 1962 où il se montre très critique à leur égard. Il est injuste, n’oublions pas l’âge qu’il a à ce moment-là (26 ans). Il rencontre néanmoins Nimier à propos du Cahier Céline. Malheureusement, la relation n’a pu s’épanouir avec Nimier puisqu’il est mort trop tôt. Pourtant, je pense qu’ils avaient beaucoup de choses en commun : ce goût impeccable en littérature, cette manière de reconnaître immédiatement un véritable écrivain, cette curiosité d’esprit panoramique, ce goût pour la littérature comparée…

PHILITT : Dominique de Roux dénonçait le conformisme et le règne de l’argent. Était-il animé par une esthétique antimoderne ?

Pierre-Guillaume de Roux : À cet égard, je pense que oui. N’oubliez pas que mon père est nourri de Léon Bloy et de sa critique de l’usure. Mais aussi de Pound qui s’est penché sur toutes ces questions économiques. C’est à la fois quelqu’un qui a su sentir la modernité littéraire – d’où son adoration pour Burroughs, Ginsberg, Kerouac – et qui a une approche antimoderne vis-à-vis de la société. Il était aussi lecteur de Péguy. Le Cahier dirigé par Jean Bastaire a beaucoup compté pour mon père.

PHILITT : Quelles sont les rencontres qui l’ont le plus marqué ?

Pierre-Guillaume de Roux : Pound, Gombrowicz, Abellio, Pierre Jean Jouve font partie des rencontres les plus importantes de sa vie. Avec Abellio, il y a eu une amitié très forte. Abellio m’a écrit un jour que mon père était son meilleur ami. Ils se rencontrent en 1962 et ils vont se voir jusqu’à la mort de mon père en 1977 sans discontinuité. Il lui a évidemment consacré un Cahier de L’Herne.

PHILITT : Pound et Borgés, ce sont plutôt des rencontres…

Pierre-Guillaume de Roux : Oui, Pound est déjà un homme très âgé mais il va quand même beaucoup le voir. Entre 1962 et sa mort, il le voit très régulièrement. La rencontre avec Gombrowicz se fait entre 1967 et 1969 et pendant cette courte période ils se voient très souvent. Mon père passe son temps à Vence où vit aussi le grand traducteur Maurice-Edgar Coindreau qu’il fréquente beaucoup à cette époque. Je détiens d’ailleurs leur superbe correspondance.

PHILITT : Il n’a jamais rencontré Céline ?

Pierre-Guillaume de Roux : Ils n’ont fait que se croiser. Au moment où mon père initie les Cahiers Céline en 1960, tout va très vite et Céline meurt en juillet 1961. Il n’a pas eu le temps de le rencontrer.

PHILITT : Quelle est sa relation avec Jean-Edern Hallier ?

Pierre-Guillaume de Roux : Très compliquée. Ils ont été très amis. Ils se sont beaucoup vus au début des années 1960. C’est une relation passionnelle avec beaucoup de brouilles plus ou moins longues jusqu’à une rupture décisive après mai 68. Jean-Edern le traîne dans la boue, le calomnie, en fait un agent de la CIA. On retrouve là toutes les affabulations habituelles de Jean-Edern qui était tout sauf un être fiable, tout sauf un ami fidèle. C’est un personnage qui ne pensait qu’à lui, une espèce d’ogre qui voulait tout ramener à sa personne. Rien ne pouvait être durable avec un être comme ça.

PHILITT : Pouvez-nous parler de ses engagements politiques, de son rôle lors de la révolution des Œillets au Portugal et de son soutien à Jonas Savimbi en Angola ? La philosophie de Dominique de Roux était-elle une philosophie de l’action ? Peut-on le rapprocher des écrivains aventuriers que furent Conrad ou Rimbaud ?

Pierre-Guillaume de Roux : Pour ce qui est de son engagement au Portugal, il se fait un peu par le fruit du hasard, sous le coup d’une double rupture dans sa vie. Il y a d’abord son éviction des Presses de la Cité. Il dirigeait avec Christian Bourgois la maison d’édition éponyme ainsi que la collection de poche 10/18. En 1972, mon père publie Immédiatement, un livre qui tient à la fois du recueil d’aphorismes et du journal. L’ouvrage provoque un énorme scandale puisque Barthes, Pompidou et Genevoix sont mis en cause. La page 186-187 du livre est censurée. On voit débarquer en librairie des représentants du groupe des Presses de la Cité pour couper la page en question. Mon père a perdu du jour au lendemain toutes ses fonctions éditoriales. Un an et demi plus tard, il est dépossédé de sa propre maison d’édition à la suite de basses manœuvres d’actionnaires qui le trahissent. C’est un moment très difficile dans sa vie. Il se trouve qu’il connaît bien Pierre-André Boutang – grand homme de télévision, fils du philosophe Pierre Boutang – et le producteur et journaliste Jean-François Chauvel qui anime Magazine 52, une émission pour la troisième chaîne. Fort de ces appuis, il part tourner un reportage au Portugal. Il se passe alors quelque chose.

Cette découverte du Portugal est un coup de foudre. Il est ensuite amené à poursuivre son travail de journaliste en se rendant dans l’empire colonial portugais (Mozambique, Guinée, Angola). Il va y rencontrer les principaux protagonistes de ce qui va devenir bientôt la révolution des Œillets avec des figures comme le général Spinola ou Othello de Carvalho. Lors de ses voyages, il entend parler de Jonas Savimbi. Il est très intrigué par cet homme. Il atterrit à Luanda et n’a de cesse de vouloir le rencontrer. Cela finit par se faire. Se noue ensuite une amitié qui va décider d’un engagement capital, puisqu’il sera jusqu’à sa mort le proche conseiller de Savimbi et aussi, en quelque sorte, son ambassadeur. Savimbi me dira plus tard que grâce à ces informations très sûres et à ses nombreux appuis, mon père a littéralement sauvé son mouvement l’Unita au moins sur le plan politique quand a éclaté la révolution du 25 avril 1974 à Lisbonne. Mon père consacre la plus grande partie de son temps à ses nouvelles fonctions. Elles le dévorent. N’oubliez pas que nous sommes en pleine Guerre Froide. L’Union Soviétique est extrêmement puissante et l’Afrique est un enjeu important, l’Angola tout particulièrement. Les enjeux géopolitiques sont considérables. Mon père est un anticommuniste de toujours et il y a pour lui un combat essentiel à mener. Cela va nourrir sa vie d’écrivain, son œuvre. Son roman Le Cinquième empire est là pour en témoigner. Il avait une trilogie africaine en tête. Concernant son côté aventurier, je rappelle qu’il était fasciné par Malraux même s’il pouvait se montrer également très critique à son égard. Il rêvait de le faire venir à Lisbonne pour en faire le « Borodine de la révolution portugaise ». Il a été le voir plusieurs fois à Verrières. Il dresse un beau portrait de lui dans son ouvrage posthume Le Livre nègre. L’engagement littéraire de Malraux est quelque chose qui l’a profondément marqué.

PHILITT : Vous éditez vous aussi des écrivains controversés (Richard Millet, Alain de Benoist…). Quel regard jetez-vous sur le milieu de l’édition d’aujourd’hui ? Êtes-vous plus ou moins sévère que ne l’était votre père vis-à-vis des éditeurs de son temps ?

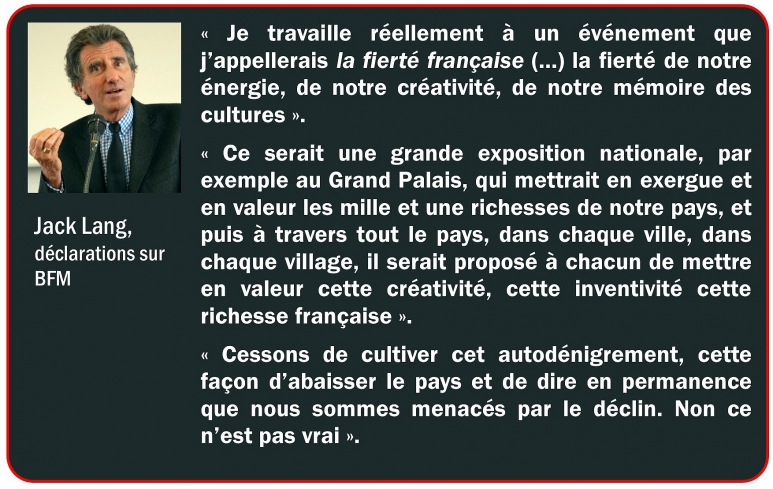

Pierre-Guillaume de Roux : Pas moins. Si j’ai décidé d’ouvrir cette maison d’édition, c’est parce que je pense que pour faire des choix significatifs, il faut être complètement indépendant. Un certain travail n’est plus envisageable dans les grandes maisons où règne un conformisme qui déteint sur tout. En faisant peser sur nous comme une chape de plomb idéologique. Cependant, nous sommes parvenus à un tournant… Il se passe quelque chose. Ceux qui détiennent le pouvoir médiatique – pour aller vite la gauche idéologique – sentent qu’ils sont en train de le perdre. Ils s’accrochent à la rampe de manière d’autant plus agressive. C’est un virage extrêmement délicat et dangereux à négocier. L’édition aujourd’hui se caractérise par une forme de conformisme où, au fond, tout le monde pense la même chose, tout le monde publie la même chose. Il y a bien sûr quelques exceptions : L’Âge d’homme, Le Bruit du temps par exemple font un travail formidable. Tout se joue dans les petites maisons parfaitement indépendantes. Ailleurs, il y a une absence de risque qui me frappe. L’argent a déteint sur tout, on est dans une approche purement quantitative. On parle de tirage, de best-seller mais plus de texte. C’est tout de même un paradoxe quand on fait ce métier. Le cœur du métier d’éditeur consiste à aller à la découverte et à imposer de nouveaux auteurs avec une exigence qu’il faut maintenir à tout prix.

PHILITT : Pensez-vous que Houellebecq fasse exception ?

Pierre-Guillaume de Roux : Oui, Je pense que c’est un écrivain important. Je l’avais repéré à la sortie de L’Extension du domaine de la lutte. J’avais été frappé par ce ton neuf. On le tolère parce qu’il est devenu un best-seller international et qu’il rapporte beaucoup d’argent. Ce qui n’est pas le cas de Richard Millet. S’il avait été un best-seller, on ne l’aurait certainement pas ostracisé comme on l’a fait honteusement.

PHILITT : La prestigieuse maison d’édition Gallimard a manqué les deux grands écrivains français du XXe siècle (Proust et Céline). Qu’est-ce que cela nous dit du milieu de l’édition ?

Pierre-Guillaume de Roux : Gallimard est, comme le dit Philippe Sollers, le laboratoire central. Quand on voit ce que cette maison a publié en cent ans, il y a de quoi être admiratif. Il y a eu en effet le raté de Proust mais ils se sont rattrapés d’une certaine manière. Gide a raté Proust mais Jacques Rivière et Gaston Gallimard finissent par le récupérer. Pour Céline, c’est un peu le même topo. Mais à côté de ça… que de sommets ! Gide, Claudel, Malraux… Gaston Gallimard a été un éditeur prodigieux parce qu’il a su s’entourer, parce qu’il avait une curiosité extraordinaire et parce qu’il a su aussi être un chef d’entreprise. Il a toujours joué de cet équilibre entre les écrivains dont il savait qu’ils n’allaient pas rencontrer un grand succès mais qu’il soutenait à tout prix et des livres plus faciles. Ce que je regrette aujourd’hui, c’est que cette pratique ait quasiment disparu. On se fout de l’écrivain, on ne pense qu’à la rentabilité. On finit par promouvoir des auteurs qui n’ont pas grand intérêt. Et contrairement à ce que disent les pessimistes, il y a de grands écrivains en France. Mais encore faut-il les lire et les reconnaître. Et la critique littéraire ne joue plus son rôle. Les journaux font de moins en moins de place aux suppléments littéraires. Tout ce qui relève véritablement de la littérature est nié. •

Crédit photo : www.lerideau.fr

PHILITT

Dépassons les appareils et les discours dits de droite, dits de gauche ou d'ailleurs ... partageons les fondamentaux !

Dépassons les appareils et les discours dits de droite, dits de gauche ou d'ailleurs ... partageons les fondamentaux !

Voici certainement la bande dessinée la plus forte de ces dernières années. Et la moins politiquement correcte.

Voici certainement la bande dessinée la plus forte de ces dernières années. Et la moins politiquement correcte.

Il y a des polémiques qui dépassent parfois l’entendement, tant elles opposent une infinie bêtise à une intelligence critique et libre.

Il y a des polémiques qui dépassent parfois l’entendement, tant elles opposent une infinie bêtise à une intelligence critique et libre.