GRANDS TEXTES (46) : Du ralliement à la République, au ralliement au monde, par Hilaire de Crémiers.

Nouvelle Religion Républicaine contre Religion chrétienne : c'est le combat titanesque ouvert lors de la Révolution française, préparée par les Encyclopédistes, et par elle.

Nouvelle Religion Républicaine contre Religion chrétienne : c'est le combat titanesque ouvert lors de la Révolution française, préparée par les Encyclopédistes, et par elle.

Hilaire de Crémiers propose ici une récapitulation aussi brillante que juste de ce conflit "à mort" engagée depuis maintenant près de deux siècles et demi.

Nous n'avons évidemment rien à rajouter à ce qu'il dit, que nous approuvons totalement, bien entendu,. Nous signalerons seulement au lecteur qui chercherait d'autres détails sur tel ou tel point que quatre de nos Éphémérides traitent des rapports entre l'Église et la République idéologique française, en général, et des rapports entre l'Église et l'Action française en particulier :

• pour les rapports entre l'Église et la République idéologique française, voir l'Éphémeride du 16 février - sur le "Ralliement" - et celle du 18 novembre - sur le "toast d'Alger", qui préparait les esprits à ce "ralliement";

• pour les rapports entre l'Église et l'Action française, voir, notre Éphéméride du 29 décembre, sur les premières sanctions vaticanes contre l'Action française, et notre Éphéméride du 10 juillet, sur la levée des sanctions vaticanes par Pie XII...

De Léon XIII à François, le cœur du problème est là, jamais abordé.

Le pape Léon XIII en février 1892 décida, en publiant l’encyclique Au milieu des sollicitudes écrite en français et pour les Français, d’exhorter les catholiques de France à abandonner des querelles politiques jugées périmées, vaines et par nature diviseuses sur la question du régime et sur la forme du gouvernement.

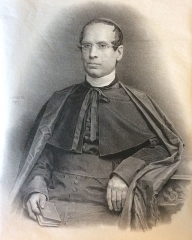

Selon le texte pontifical longuement mûri et habilement préparé depuis des années, notamment par le fameux toast d’Alger du cardinal Lavigerie (ci contre, ndlr), il fallait privilégier l’union de tous sans esprit de retour pour favoriser l’émergence d’une force politique qui s’installerait résolument dans le cadre des institutions existantes de la République que l’Église ne saurait doctrinalement condamner puisqu’elles constituaient l’ordre établi. Cette union souhaitée et attendue porterait le projet social de la paix civique, de la réconciliation nationale, de la concorde des cœurs grâce à un programme législatif ordonné au bien commun, non plus conçu dans une ambiance de guerre civile et de lutte anticléricale. Tel était le sens général de l’encyclique qui devait être reçu comme une consigne pour ainsi dire obligatoire.

années, notamment par le fameux toast d’Alger du cardinal Lavigerie (ci contre, ndlr), il fallait privilégier l’union de tous sans esprit de retour pour favoriser l’émergence d’une force politique qui s’installerait résolument dans le cadre des institutions existantes de la République que l’Église ne saurait doctrinalement condamner puisqu’elles constituaient l’ordre établi. Cette union souhaitée et attendue porterait le projet social de la paix civique, de la réconciliation nationale, de la concorde des cœurs grâce à un programme législatif ordonné au bien commun, non plus conçu dans une ambiance de guerre civile et de lutte anticléricale. Tel était le sens général de l’encyclique qui devait être reçu comme une consigne pour ainsi dire obligatoire.

Cette façon nouvelle d’envisager la politique s’appuierait en conséquence sur la large majorité des croyants et des honnêtes gens. Elle ne pourrait que l’emporter. Quant aux partis républicains, ils perdraient par le fait même leur raison de refuser à l’Église de donner ses conseils et aux catholiques de parvenir aux affaires.

Le calcul, en effet, était simple. La France de l’époque, essentiellement rurale et provinciale, était catholique à plus de 95 % : baptême, communion, mariage, enterrement. L’anticléricalisme agressif et obsessionnel était minoritaire, même s’il s’était répandu, lors de la Commune particulièrement, dans les couches populaires livrées à elles-mêmes ; il se concentrait en des cercles politiques restreints dont le but était en réalité la conquête du pouvoir. Conquête de tout le pouvoir et de tous les pouvoirs encore nombreux et diversifiés dans les provinces, par l’élimination systématique des adversaires cléricaux, monarchistes, conservateurs, catholiques sociaux, ou modérés en manque d’objectifs et de chefs.

Il suffisait donc de se placer sur le même terrain et l’affaire, en quelque sorte, était mathématiquement gagnée. La France était une République parlementaire. L’évolution des institutions après 1875 et 1877 permettait d’envisager, a contrario de ce qui se passait, un choix démocratique favorable à un programme commun de bon sens que la seule évidence du bien imposerait dans les consciences des citoyens et, en conséquence, dans les résultats des votations. L’enchaînement des « donc » donnait au raisonnement de ceux qui prenaient parti pour un tel ralliement, l’allure d’une logique inaltérable.

Les deux chambres dans un tel cas de figure majoritairement composées d’honnêtes gens puisqu’élus eux-mêmes par des honnêtes gens, ne produiraient que des « bonnes » lois ; et les gouvernements issus de telles majorités parlementaires veilleraient à imprimer une « bonne » direction à la politique. La France était encore sous le concordat de 1801. Elle reprendrait sa politique traditionnelle d’entente avec le Saint-Siège et de soutien de la papauté, illustrée encore sous la IIe République et même sous Napoléon III, quoique de façon beaucoup plus contradictoire et aléatoire en raison des principes qui déterminaient la politique extérieure de l’Empereur.

Léon XIII (ci contre, ndlr) caressait même l’idée, comme l’a montré le professeur Roberto de Mattei dans son étude Le ralliement de Léon XIII, L’échec d’un projet pastoral (Les éditions du Cerf, 2016), de recouvrer les états pontificaux – au moins en partie – et d’assurer ainsi son pouvoir temporel auquel il ne renonçait pas. Dans une Europe dont la quasi-totalité des États était monarchiques – et presque tous, sinon tous, sous influence maçonnique –, Léon XIII imaginait une République française chrétienne qui serait la fille chérie du Saint-Siège dans la suite historique et mystique d’une France fille aînée de l’Église. En raison du renouveau catholique du XIXe siècle, la France était alors la grande pourvoyeuse de missionnaires à travers le monde. Elle rayonnait.

Léon XIII (ci contre, ndlr) caressait même l’idée, comme l’a montré le professeur Roberto de Mattei dans son étude Le ralliement de Léon XIII, L’échec d’un projet pastoral (Les éditions du Cerf, 2016), de recouvrer les états pontificaux – au moins en partie – et d’assurer ainsi son pouvoir temporel auquel il ne renonçait pas. Dans une Europe dont la quasi-totalité des États était monarchiques – et presque tous, sinon tous, sous influence maçonnique –, Léon XIII imaginait une République française chrétienne qui serait la fille chérie du Saint-Siège dans la suite historique et mystique d’une France fille aînée de l’Église. En raison du renouveau catholique du XIXe siècle, la France était alors la grande pourvoyeuse de missionnaires à travers le monde. Elle rayonnait.

Une manœuvre désastreuse

D’origine libérale incontestable, mais expert en sciences ecclésiastiques et théologiques, restaurateur d’un thomisme universitaire de bon aloi en promouvant l’Aquinate au rang de docteur commun de l’Église, pape d’une doctrine parfaitement exacte tant de foi que de morale – que dirait-il aujourd’hui ? –, de plus homme de culture et latiniste distingué, écrivant lui-même ses encycliques d’un style précis et recherché à la Sénèque, il pensait – à l’inverse de son prédécesseur Pie IX, le pape du Syllabus – que l’Église n’avait rien à perdre à s’ouvrir aux temps modernes, y compris dans sa réflexion sur les institutions à propos desquelles il avait longuement disserté, tant sur la question sociale que sur les questions relatives à l’autorité, à la liberté et, d’une manière générale, au pouvoir. Il assumait cette puissante synthèse avec jubilation – cela se sent dans ses écrits et ses bons mots ; il était un homme d’esprit. Tout en poursuivant sa politique, il dénonçait la maçonnerie, prônait le rosaire et le culte du Sacré-Cœur.

Il s’entourait d’hommes à sa dévotion. Son secrétaire d’État, le cardinal Rampolla, était dans sa mouvance et mettait son habileté diplomatique au service de son idée politique. De même Léon XIII écartait tout ce qui pouvait faire obstacle à sa conception. Le cardinal Pitra (ci contre, ndlr), bénédictin français renommé pour sa science et son érudition, avant même le ralliement de 1892, pour avoir émis des doutes sur la politique pontificale, subira la vindicte papale et devra se démettre de son chapeau. L’infaillibilité pontificale définie solennellement par Pie IX pour garantir le magistère spirituel du pontife romain, sortait des limites précises du dogme, tant dans la forme qui requérait un enseignement ex-cathedra, que dans le fond qui ne pouvait concerner que la foi et les mœurs.

était dans sa mouvance et mettait son habileté diplomatique au service de son idée politique. De même Léon XIII écartait tout ce qui pouvait faire obstacle à sa conception. Le cardinal Pitra (ci contre, ndlr), bénédictin français renommé pour sa science et son érudition, avant même le ralliement de 1892, pour avoir émis des doutes sur la politique pontificale, subira la vindicte papale et devra se démettre de son chapeau. L’infaillibilité pontificale définie solennellement par Pie IX pour garantir le magistère spirituel du pontife romain, sortait des limites précises du dogme, tant dans la forme qui requérait un enseignement ex-cathedra, que dans le fond qui ne pouvait concerner que la foi et les mœurs.

Un zèle imprudent doublé d’une passion politique inavouée fit de l’obéissance aux consignes pontificales une affaire de foi et de morale, ce que bien évidemment elles n’étaient pas. La religion était mise au service d’une politique, dans un confusionnisme qui n’était pas sans rappeler certains élans révolutionnaires de 1848 et les élucubrations prophétiques d’un Félicité de Lamennais. Alors apparurent les abbés démocrates qui, au nom de l’évangile, se mirent à vaticiner sur l’avenir d’une nouvelle société dont la perfection démocratique serait l’achèvement de la révélation chrétienne. Le salut était inversé.

L’histoire pourrait être poursuivie, instructive plus qu’aucune autre. En bref, cette politique fut un échec total. Le catholicisme fut divisé plus que jamais. Les « ralliés » furent obligés d’entrer dans le jeu incessant des concessions républicaines. La coalition des honnêtes gens ne se forma jamais. Les élections furent toutes perdues dans leur ensemble. Les radicaux s’emparèrent peu à peu de la totalité de la République. L’Église fut persécutée, les congrégations chassées, l’enseignement fut pris en main par l’État républicain, les lois furent votées toujours dans le même esprit de destruction systématique des traditions nationales et chrétiennes. La démocratie chrétienne avait fonctionné en faveur de la démocratie – ou de ce qu’on mettait sous ce nom –, et non de l’œuvre divine de Jésus-Christ. En 1905, la rupture du concordat par la loi de Séparation, doublée de toutes les humiliations légales qui l’accompagnèrent, dont celle des Inventaires, fut l’aboutissement concret de cette politique. Le rêve de Léon XIII d’une république chrétienne à sa dévotion s’achevait dans une laïcisation générale de la société. Laïcité républicaine à laquelle l’Église de France après un siècle de combats et d’hésitations a fini par se rallier logiquement, en l’élevant au rang de principe cardinal de sa doctrine existentielle. La cause première et finale de son existence n’étant plus le Verbe incarné à qui appartient toute souveraineté, selon la parole de l’Apôtre, elle se contente d’être une concession de l’État républicain qui la tolère dans les limites de la vie privée. Et à la condition qu’elle soit sage et républicaine. Le président Macron aux Bernardins, il y a deux ans, a rappelé fermement cette doctrine à l’énoncé de laquelle les évêques de France n’ont pu qu’opiner.

Une erreur magistrale

Il y a une logique dans cette histoire dont Léon XIII se croyait affranchi par la supériorité de son esprit et de sa vision. La République n’était pas une simple forme de gouvernement. Elle s’érigeait elle-même depuis l’origine en Absolu, comme en font foi les discours des conventionnels. Il n’y a pas de place pour deux Absolus. En ralliant la République, l’Église institutionnelle ralliait une religion, et cette religion est par constitution exclusive : elle ne connaît que sa propre règle qu’elle décrète, de plus, universelle. Le compromis ne suffit pas, la soumission est exigée. Faut-il rappeler les paroles d’un Clemenceau ou d’un Viviani ? Aujourd’hui, ce qui pourrait s’appeler l’islam républicain – car au fond qu’est-ce d’autre que ce corpus doctrinal pseudo-révélé par les Grands Ancêtres ? – a réussi à réduire le catholicisme à la portion congrue de la dhimmitude, et il s’en flatte. Cependant il aura fort à faire dans les années qui viennent avec le Coran des islamistes ; il vient ainsi dans l’histoire des heures de vérité qui font éclater tous les sophismes. Coran républicain contre Coran islamiste, qui va gagner ?

Lorsque Léon XIII meurt en 1903, la crise si manifeste en France s’est étendue au monde entier. L’Église est ravagée par deux idées qui tentent de la dominer : le ralliement au siècle oblige à repenser la religion dans son ensemble selon les critères de la modernité, philosophiques et scientifiques, en fait rationalistes, c’est ce qu’on appelle « le modernisme » ; le même ralliement pousse l’Église à épouser les forces sociales et politiques en gestation dans le monde pour animer de son esprit l’avènement d’une humanité nouvelle, c’est ce qu’on appelle « le progressisme ». L’Église du XXIe siècle n’a pas résolu la crise doctrinale et pastorale ouverte au début du XXe siècle par cette double tentation, plus prégnante de nos jours que jamais.

Pie X (ci contre, ndlr), avec la fermeté de sa foi, dénonça ce péril mortel. Il fulmina avec toute l’autorité du Magistère contre l’une et l’autre hérésie, la première dans son encyclique Pascendi en 1907, la seconde dans la lettre pontificale Notre charge apostolique, écrite en français, en 1910, qui condamnait ceux qui osaient « faire entre l’évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires. » La foi – et donc la charité – l’emportait sur les stratégies politiques !

Pie X (ci contre, ndlr), avec la fermeté de sa foi, dénonça ce péril mortel. Il fulmina avec toute l’autorité du Magistère contre l’une et l’autre hérésie, la première dans son encyclique Pascendi en 1907, la seconde dans la lettre pontificale Notre charge apostolique, écrite en français, en 1910, qui condamnait ceux qui osaient « faire entre l’évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires. » La foi – et donc la charité – l’emportait sur les stratégies politiques !

Avec Pie XI, après la Grande Guerre, la même ambiguïté que sous Léon XIII régna au Vatican. Le pape publiait encyclique sur encyclique où il exposait longuement la doctrine de l’Église, y compris sur la royauté du Christ, et, en même temps, il traitait avec les puissances séculières, avec la République française dès 1922, avec le Mexique persécuteur des Cristeros, avec Mussolini, avec Hitler, en sous-main avec l’Union soviétique ; il aurait dit qu’il était prêt à traiter avec le diable… évidemment pour le bien de l’Église !

En France où il prétendait reprendre la main en politique avec son Action catholique, il fut amené à condamner l’Action française, le journal et le mouvement de ce nom, au motif que le chef et le maître en était Charles Maurras qui n’avait pas la foi. Cette affaire politique constitue paradoxalement un chapitre essentiel de l’histoire contemporaine. Curieux, n’est-ce pas ? Comme l’a démontré définitivement Philippe Prévost dans son étude sur La condamnation de l’Action française, cette décision qui cassait le mouvement royaliste en plein essor, n’était que d’ordre politique. Les conséquences en furent incalculables comme celles du ralliement ; ce fut en fait un second ralliement où l’autorité pontificale, invoquée à tort et à travers et parée des vertus de l’infaillibilité qu’elle ne saurait revêtir en un tel domaine, servait de prétexte pour justifier une politique, pratiquement celle qui mena une décennie plus tard à la Deuxième Guerre mondiale et, pour la France, au désastre de 1940. Le plus grossier des sophismes consistait à accuser l’Action française de se servir de la religion pour renforcer sa politique, au moment précis où, en fait, sa condamnation religieuse entrait à l’évidence dans une stratégie politique. Le voleur crie au vol. L’honneur de Maurras fut, en revendiquant l’autonomie de la politique, de sauver ainsi l’indépendance de la religion. Un jour, ce sera dit et démontré !

catholique, il fut amené à condamner l’Action française, le journal et le mouvement de ce nom, au motif que le chef et le maître en était Charles Maurras qui n’avait pas la foi. Cette affaire politique constitue paradoxalement un chapitre essentiel de l’histoire contemporaine. Curieux, n’est-ce pas ? Comme l’a démontré définitivement Philippe Prévost dans son étude sur La condamnation de l’Action française, cette décision qui cassait le mouvement royaliste en plein essor, n’était que d’ordre politique. Les conséquences en furent incalculables comme celles du ralliement ; ce fut en fait un second ralliement où l’autorité pontificale, invoquée à tort et à travers et parée des vertus de l’infaillibilité qu’elle ne saurait revêtir en un tel domaine, servait de prétexte pour justifier une politique, pratiquement celle qui mena une décennie plus tard à la Deuxième Guerre mondiale et, pour la France, au désastre de 1940. Le plus grossier des sophismes consistait à accuser l’Action française de se servir de la religion pour renforcer sa politique, au moment précis où, en fait, sa condamnation religieuse entrait à l’évidence dans une stratégie politique. Le voleur crie au vol. L’honneur de Maurras fut, en revendiquant l’autonomie de la politique, de sauver ainsi l’indépendance de la religion. Un jour, ce sera dit et démontré !

Alors, comme précédemment, le modernisme et le progressisme refleurirent de plus belle, entraînant des changements radicaux dans le clergé, avec sanction à l’appui. Le cardinal Billot (ci contre, ndlr), le théologien de Pie X, dut remettre son chapeau de cardinal. « Hora et potestas tenebrarum », murmura-t-il en sortant de l’audience pontificale.

Alors, comme précédemment, le modernisme et le progressisme refleurirent de plus belle, entraînant des changements radicaux dans le clergé, avec sanction à l’appui. Le cardinal Billot (ci contre, ndlr), le théologien de Pie X, dut remettre son chapeau de cardinal. « Hora et potestas tenebrarum », murmura-t-il en sortant de l’audience pontificale.

Pie XII releva la condamnation de l’Action française dès son élection en 1939. Il essaya de reprendre la tradition de Pie X qu’il éleva sur les autels. Mais le ver était dans le fruit.

Lorsque le concile Vatican II fut convoqué en 1962 par Jean XXIII, la question se posa immédiatement de savoir s’il s’agissait d’un concile doctrinal dans la suite de Vatican I centré sur la foi de l’Église face aux erreurs modernes, marxisme et libéralisme entre autres, ou d’un concile pastoral d’ouverture au monde. Et immédiatement la réponse préparée d’avance par un groupe de connivence fut la révolution pastorale. « C’est notre révolution d’octobre », disait le dominicain Congar, expert au Concile.

Le combat de la foi

Quoiqu’on pense par ailleurs des textes du concile dont les formulations verbeuses et indéfiniment redondantes ne relèvent en rien, absolument