Rions (un peu...) d' ”eux” : Arme ”blanche” et Pingouins Gays, mais que fait la Halde ?

Vite ! Il faut appeler la Halde !

D'abord parce que l'AFP a osé faire référence à la couleur "blanche", contrevenant ainsi directement -et odieusement- à la promotion de la diversité. C’est écrit là :

"AFP-15/O7/2009. Bandes : Deux jeunes ont été grièvement blessés à l'arme "blanche" au cours d'une bagarre qui a opposé deux bandes dans la nuit de mardi à mercredi dans le XVIe arrondissement de Paris, a-t-on appris aujourd'hui de source judiciaire."

Mais aussi parce qu'un pingouin gay a osé plaquer son mec (comme on dit dans le jargon) et, après dix ans d'une exemplaire vie commune avec son compagnon (comme on dit, toujours dans le jargon...) s'est remis avec une pingouine même pas lesbienne, même pas échangiste, même pas bi (comme on dit, toujours dans le jargon...) ! risquant par là de perpétuer et de reproduire, dans l'opinion, un schéma traditionnel de comportement sexuel, occultant la diversité des pratiques ayant cours dans la société (comme on le dit, dans le jargon de la Halde, vous allez voir plus bas...)

(Extrait) "Leur histoire aura fait couler beaucoup d'encre : après six ans de vie commune, Harry a abandonné son compagnon Pepper pour tomber dans les ailes de Linda, une veuve esseulée de l'île aux pingouins du zoo de San Francisco, d'après le Los Angeles Times du vendredi 17 juillet. Harry et Pepper, deux pingouins de Magellan qui filaient le parfait amour et n'hésitaient pas à couver les œufs abandonnés par leurs congénères, se sont séparés après qu'Harry fut parti s'installer dans le nid voisin avec une femelle de la même espèce, veuve depuis quelques mois...."

Vous trouvez qu'on éxagère ? Eh bien, pas du tout ! Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps (1): la Halde et Louis Schweitzer s'en étaient pris au Jeu des sept familles, parce qu'il met en scène des couples et des filiations hétérosexuels (mais oui ! il y en a, vraiment, qui n'ont pas grand'chose à faire de leurs journées...).

Dans le rapport hautement grandguignolesque pondu, sans rire, par la Halde à cette occasion, on peut lire ceci, qui est littéralement grandiose:

« Devant la réalité des nouvelles parentalités, les schémas normatifs ne sont plus à l'ordre du jour, ils correspondent à des représentations rétrogrades qu'il convient d'éloigner des jeunes générations...Les familles d'aujourd'hui ne ressemblent plus à cet antique modèle ; si ce jeu devait continuer d'exister, alors il devrait prendre en compte la multimodalité ( sic ! ) de la famille moderne : couples homosexuels, concubins, familles multiculturelles, configurations polygames ( re sic ! ), etc., mais aussi couples sans descendance, adoptions, familles recomposées, et mères porteuses sont désormais la marque de notre identité sociétale, ce que nos enfants doivent intégrer dès la plus petite enfance, y compris par le biais du jeu ».

Dans la foulée de cette cinglerie caractérisée, et de ce délirium qui n'est plus "tremens" mais "très épais" -et qui nous semble relever de la camisole de force, mais bon...- la Halde poursuivait son texte inénarrable en déclarant que les fabricants du Jeu des sept familles avaient jusqu'à 2010 pour proposer une nouvelle édition « plus citoyenne et plus représentative de la Diversité » !

On attend donc, avec impatience et délectation, la réaction de la Halde et de Louis Schweitzer à cette ignominie que nous relate le site d'AOL, sur l'une de ses pages du 19 juillet. Cette auguste institution chiraquienne va-telle en effet laisser plus longtemps, sans réagir, notre belle jeunesse risquer d'être induite en erreur par tout ce qui circule sur le net ? Ou va-t-elle-, comme on le souhaite ardemment, rappeler la saine doctrine de la multimodalité (!) non rétrograde (!).... Voici le texte qui fait scandale.

San Francisco - Romance brisée chez les pingouins gays.

Harry et Pepper s'aimaient. Mais Linda est arrivée et a semé le doute dans l'esprit de Harry. Que va devenir Pepper ?

Pendant six ans, Harry et Pepper ont filé le parfait amour. Six années de vie commune à se dorer la pilule sur le même bout de rocher, se bécoter et se dodeliner ensemble. Tout ça à l'abri de l'enceinte du zoo de San Francisco. En bref, Harry et Pepper, deux spécimens mâles de pingouins de Magellan, s'assumaient en tant que couple homosexuel et nageaient en plein bonheur.

Oui mais voilà, apparemment, le pingouin est volage et, souvent, les histoires d'amour finissent mal. A en croire le Los Angeles Times, qui rapporte cette histoire véridique, la "love story" des deux volatiles s'est brisée sur un écueil : une femelle pingouin. Harry, qui à défaut d'être 100% gay semblerait être plutôt du genre "à voile et à vapeur ", a abandonné son compagnon Pepper pour tomber dans les ailes de Linda, une jeune veuve esseulée de l'île aux pingouins du zoo. Le fourbe ! Pourtant Harry et Pepper avaient prévu d'adopter : ils n'hésitaient pas à couver les oeufs abandonnés par leurs congénères. Mais Harry s'est finalement installé dans le nid voisin avec sa belle.

Linda : "un bon parti"

Du côté des humains, la nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur la blogosphère. Chez les partisans du couple gay, la veuve a immédiatement été traitée de "briseuse de couple" ne vivant que pour "son propre bonheur, sans se soucier de ceux qu'elle pourrait blesser". C'est vrai ça. Que va devenir Pepper maintenant qu'il est seul ? En tout cas, un blogueur compatissant, le coeur brisé par la séparation, lui souhaite de rapidement trouver "un autre pingouin mâle, dix fois plus sexy que Harry". Chez les chrétiens, par contre, l'heure est aux « alléluias » : un site en profite pour affirmer que la rupture des deux pingouins apporte le preuve que "la nature préfère les relations hétérosexuelles".

Chez les scientifiques, on aborde la fin du couple de pingouins gay de manière moins abrupte et surtout beaucoup plus pragmatique. Ainsi, le responsable des pingouins du zoo explique que le brusque changement d'orientation sexuelle de Harry est peut-être lié à une question de territoire : le défunt partenaire de Linda étant une sorte de chef, il possédait sur l'île non pas un, mais deux nids. A sa mort, Linda, en a, semble-t-il hérité. Linda est devenue de fait "un bon parti". Or "la propriété foncière, chez les pingouins, ça compte", assure le spécialiste. Et pas que chez les pingouins...

Oh, comme c'est trop moche, ça (comme on dit, dans le jargon...). Et comme c'est une "représentation rétrogade" "d'antiques modèles".

C'est sûr, il faut de toute urgence que la Halde fulmine et condamne. Non, mais...

(1) : Voir la note "La Halde ne sait-elle plus que faire pour se faire remarquer ?...." dans la Catégorie "France (politique intérieure...)".

Lorsque paraîtront ces lignes, toutes les analyses auront été déjà faites et toutes seront justes. Oui, cette abstention historique exprime le ras-le-bol des Français de plus d’une année de campagnes électorales et de scrutins – primaires comprises –, mais traduit également l’absence d’engouement pour le président nouvellement élu.

Lorsque paraîtront ces lignes, toutes les analyses auront été déjà faites et toutes seront justes. Oui, cette abstention historique exprime le ras-le-bol des Français de plus d’une année de campagnes électorales et de scrutins – primaires comprises –, mais traduit également l’absence d’engouement pour le président nouvellement élu.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Longtemps, pour moi, la Belgique d’abord a été une manière de province mentale, d’état d’esprit qui m’a révélé une certaine aptitude à la rêverie et même à la mélancolie. Cela a sans doute commencé avec les vignettes de certains albums d’Hergé, celles où justement on reconnaît des rues de villes belges. Elles ressemblent à des rues françaises et pourtant ce ne sont pas tout à fait les mêmes : l’uniforme des policiers, la couleur des boites postales, l’allure des magasins de quartiers. Ce décalage subtil me plongeait dans un ravissement légèrement anxieux. J’étais chez moi et j’étais ailleurs aussi, en même temps. J’étais belge sans le savoir, déjà.

Longtemps, pour moi, la Belgique d’abord a été une manière de province mentale, d’état d’esprit qui m’a révélé une certaine aptitude à la rêverie et même à la mélancolie. Cela a sans doute commencé avec les vignettes de certains albums d’Hergé, celles où justement on reconnaît des rues de villes belges. Elles ressemblent à des rues françaises et pourtant ce ne sont pas tout à fait les mêmes : l’uniforme des policiers, la couleur des boites postales, l’allure des magasins de quartiers. Ce décalage subtil me plongeait dans un ravissement légèrement anxieux. J’étais chez moi et j’étais ailleurs aussi, en même temps. J’étais belge sans le savoir, déjà.

Berlin. Vendredi 13 juillet 1945 en zone américaine. Des soldats américains parmi lesquels le Capitaine Walter entrent dans une cave et y découvrent des civils allemands qui tentent de survivre dans le chaos de cette fin de guerre. Au milieu des femmes et des enfants, les soldats qui font partie du Monument, fine arts and archive program (MFAA) aussi appelé « Monument Men », découvrent un superbe Fragonard. Quelques semaines plus tard, le capitaine Walter, accompagné de son chauffeur, Harry, se retrouvent devant la porte de Brandebourg et s’engagent dans la zone soviétique. Des losanges bleus, des points rouges guident les deux hommes à travers les ruines de la capitale allemande. Ils recherchent naturellement toutes les œuvres qu’Hitler a pillées au cours de ses conquêtes en vue de créer un musée à sa gloire, mais surtout, ils veulent mettre la main sur le Graal des peintures : le retable de l’Agneau Mystique de Van Eyck. Un retable du XVe s. que les Russes convoitent également. Mais le capitaine Walter ignore que c’est Natalia, son ancien amour russe croisée dans l’école d’art du Bauhaus de Weimar (http://www.politiquemagazine.fr/trois_nouveautes_chez_glenat/), qui dirige la « Mission trophée » pour le compte de Staline.

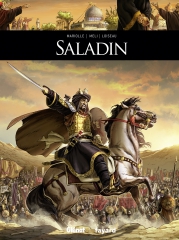

Berlin. Vendredi 13 juillet 1945 en zone américaine. Des soldats américains parmi lesquels le Capitaine Walter entrent dans une cave et y découvrent des civils allemands qui tentent de survivre dans le chaos de cette fin de guerre. Au milieu des femmes et des enfants, les soldats qui font partie du Monument, fine arts and archive program (MFAA) aussi appelé « Monument Men », découvrent un superbe Fragonard. Quelques semaines plus tard, le capitaine Walter, accompagné de son chauffeur, Harry, se retrouvent devant la porte de Brandebourg et s’engagent dans la zone soviétique. Des losanges bleus, des points rouges guident les deux hommes à travers les ruines de la capitale allemande. Ils recherchent naturellement toutes les œuvres qu’Hitler a pillées au cours de ses conquêtes en vue de créer un musée à sa gloire, mais surtout, ils veulent mettre la main sur le Graal des peintures : le retable de l’Agneau Mystique de Van Eyck. Un retable du XVe s. que les Russes convoitent également. Mais le capitaine Walter ignore que c’est Natalia, son ancien amour russe croisée dans l’école d’art du Bauhaus de Weimar (http://www.politiquemagazine.fr/trois_nouveautes_chez_glenat/), qui dirige la « Mission trophée » pour le compte de Staline. L’histoire que nous content Mathieu Mariolle, Julien Loiseau et Roberto Neli commence à la victoire de Saladin aux cornes de Hattin en 1187 contre les chevaliers francs de Guy de Lusignan juste avant la troisième Croisade (1189-1192). Ces derniers sont presque tous capturés et ne doivent la vie qu’en échange d’une rançon (ce que ne raconte malheureusement pas l’ouvrage). Le décor est néanmoins planté. La mort a toujours chevauché aux côtés de Saladin, dès son enfance. Flashback en 1148, à Damas. Saladin Al-Nasir a dix ans. Nous sommes en pleine deuxième Croisade. Son frère aîné vient de mourir dans son djihad pour défendre l’actuelle capitale syrienne. Saladin dont le prénom signifie « rectitude de la foi » annonce à son père qu’il prend la suite avec l’émir d’Alep, Nur Al-Din. Pour ce faire, les arabes doivent s’unifier. Ces alliances commencent à se nouer quatre ans plus tard quand Saladin, accompagné de son oncle Shirkûh vont rencontrer Nur Al-Din. La reconquête des lieux saints, en priorité Jérusalem, est en marche…

L’histoire que nous content Mathieu Mariolle, Julien Loiseau et Roberto Neli commence à la victoire de Saladin aux cornes de Hattin en 1187 contre les chevaliers francs de Guy de Lusignan juste avant la troisième Croisade (1189-1192). Ces derniers sont presque tous capturés et ne doivent la vie qu’en échange d’une rançon (ce que ne raconte malheureusement pas l’ouvrage). Le décor est néanmoins planté. La mort a toujours chevauché aux côtés de Saladin, dès son enfance. Flashback en 1148, à Damas. Saladin Al-Nasir a dix ans. Nous sommes en pleine deuxième Croisade. Son frère aîné vient de mourir dans son djihad pour défendre l’actuelle capitale syrienne. Saladin dont le prénom signifie « rectitude de la foi » annonce à son père qu’il prend la suite avec l’émir d’Alep, Nur Al-Din. Pour ce faire, les arabes doivent s’unifier. Ces alliances commencent à se nouer quatre ans plus tard quand Saladin, accompagné de son oncle Shirkûh vont rencontrer Nur Al-Din. La reconquête des lieux saints, en priorité Jérusalem, est en marche… Reine de France pendant douze ans, régente du Royaume pendant plus de deux ans et demi, Catherine de Médicis a marqué son époque, celle de la Renaissance, sans doute l’une des plus riches de l’Histoire de France. Titrée Duchesse d’Urbino à la mort de ses parents, elle est beau parti financier puisqu’elle hérite de la richesse de son père, Laurent de Médicis et de sa mère, Madeleine de la Tour d’Auvergne qui lui laisse de nombreuses terres. Mariée à Henri d’Orléans (futur Henri II) à qui elle donne dix enfants en quinze ans, elle devient une bru très appréciée de François 1er qui voit en elle une femme de caractère sur qui le Dauphin peut et pourra s’appuyer quand il deviendra roi. Mais après douze ans de règne, celui-ci meurt dans un tournoi d’un malheureux coup de lance.. Commencent pour elle, deux ères : l’un où son rôle, ses conseils, son influence seront déterminants ; l’autre où le tragique

Reine de France pendant douze ans, régente du Royaume pendant plus de deux ans et demi, Catherine de Médicis a marqué son époque, celle de la Renaissance, sans doute l’une des plus riches de l’Histoire de France. Titrée Duchesse d’Urbino à la mort de ses parents, elle est beau parti financier puisqu’elle hérite de la richesse de son père, Laurent de Médicis et de sa mère, Madeleine de la Tour d’Auvergne qui lui laisse de nombreuses terres. Mariée à Henri d’Orléans (futur Henri II) à qui elle donne dix enfants en quinze ans, elle devient une bru très appréciée de François 1er qui voit en elle une femme de caractère sur qui le Dauphin peut et pourra s’appuyer quand il deviendra roi. Mais après douze ans de règne, celui-ci meurt dans un tournoi d’un malheureux coup de lance.. Commencent pour elle, deux ères : l’un où son rôle, ses conseils, son influence seront déterminants ; l’autre où le tragique

Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.

Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.

L’élection présidentielle américaine aura eu au moins le mérite de vérifier ce que, malheureusement, nous savions déjà : le tropisme américain de nos élites, ou plutôt leur aliénation qu’elles cherchent par capillarité médiatique à distiller chez les Français.

L’élection présidentielle américaine aura eu au moins le mérite de vérifier ce que, malheureusement, nous savions déjà : le tropisme américain de nos élites, ou plutôt leur aliénation qu’elles cherchent par capillarité médiatique à distiller chez les Français.

Pour soutenir la croissance en berne de l'Europe, la Banque centrale européenne (BCE) vient d'abaisser le taux principal à 0%, s'attirant ainsi les foudres de Berlin. L'Europe n'est-elle pas déjà beaucoup endettée ?

Pour soutenir la croissance en berne de l'Europe, la Banque centrale européenne (BCE) vient d'abaisser le taux principal à 0%, s'attirant ainsi les foudres de Berlin. L'Europe n'est-elle pas déjà beaucoup endettée ?