Destins français ...

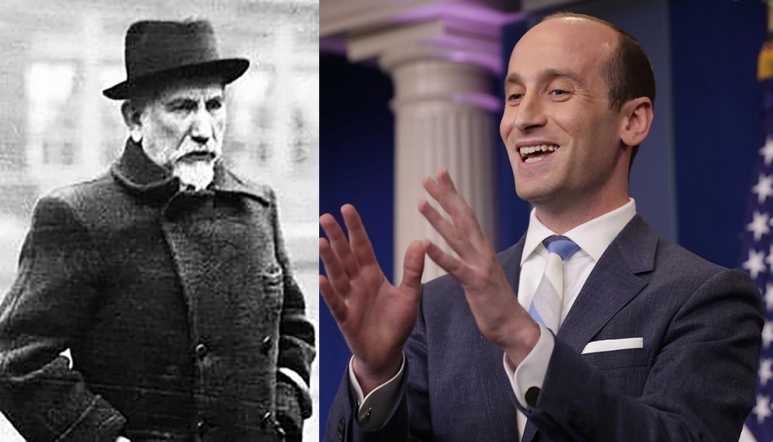

Charles Mauras et Stephen Miller, l'Américain

On a beau avoir voulu étouffer la pensée de Maurras sous des reproches d'infamie, avoir cru s'en être débarrassé en le réputant coupable d'une vilaine affaire de trahison à quoi personne n'a pu croire, sa pensée, comme une source dont on voudrait arrêter de force le jaillissement, ne cesse de se répandre, d'exercer, comme jadis, son influence sur les esprits les plus lucides, les mieux informés, les plus agiles et, finalement les plus influents du moment parmi ceux qui refusent la perspective d'un dépérissement français définitif.

On a beau avoir voulu étouffer la pensée de Maurras sous des reproches d'infamie, avoir cru s'en être débarrassé en le réputant coupable d'une vilaine affaire de trahison à quoi personne n'a pu croire, sa pensée, comme une source dont on voudrait arrêter de force le jaillissement, ne cesse de se répandre, d'exercer, comme jadis, son influence sur les esprits les plus lucides, les mieux informés, les plus agiles et, finalement les plus influents du moment parmi ceux qui refusent la perspective d'un dépérissement français définitif.

Il arrive même que l'impact des idées maurrassiennes atteigne les plus hautes sphères de l'appareil d'État, le sommet des rouages de la République, comme cela fut le cas sous la présidence de Nicolas Sarkozy, lorsque Patrick buisson fut son principal conseiller, en tout cas le plus écouté. En vain, mais la filiation maurrassienne de Patrick Buisson, pour qui l'a lu et a lu Maurras, est des plus évidentes. On sait que même Outre-Atlantique, de grands lecteurs de Maurras, Steeve Banon, Steffen Miller, ont entouré le président Trump, écrit ses discours ...

Ce n'est pas un hasard si ces penseurs ou ces praticiens de la chose politique prennent les doctrines de Maurras pour l'une de leurs références. Ces gens-là ne sont pas issus des vieilles fidélités maurrassiennes qui, de toute façon, ont déjà quitté ou sont en train de quitter la scène du monde. C'est parce que ces doctrines sont une des clefs de lecture du monde actuel tel qu'il est réellement et non pas fantasmé. L'une des plus fécondes, des plus efficaces pour comprendre nombre de situations et de phénomènes contemporains.

De sorte que se reconnaître héritiers de la pensée de Maurras, comme nous-mêmes, ce n'est pas se raccrocher au passé, à une pensée d'un temps stupidement dit révolu, c'est parler de l'actualité. Et dans l'actualité.

Les trois auteurs de livres politiques de très loin les plus lus, ceux qui font les plus grands tirages, les succès les plus spectaculaires, sont aujourd'hui Philippe de Villiers, Patrick Buisson et Éric Zemmour. Tous trois - quoique très différemment - pétris de culture et d'influences maurrassiennes et bainvilliennes. A en faire frémir d'horreur Raphaël Glucksmann et susciter ses larmes faciles. Lacrimae rerum .. ?

Les trois auteurs de livres politiques de très loin les plus lus, ceux qui font les plus grands tirages, les succès les plus spectaculaires, sont aujourd'hui Philippe de Villiers, Patrick Buisson et Éric Zemmour. Tous trois - quoique très différemment - pétris de culture et d'influences maurrassiennes et bainvilliennes. A en faire frémir d'horreur Raphaël Glucksmann et susciter ses larmes faciles. Lacrimae rerum .. ?

Éric Zemmour, dans ses textes aussi bien que dans les innombrables débats auxquels il est invité parce qu'il est gage d'audience, ne cesse de se référer à l'Action française, au grand Bainville, à Maurras, reprenant ses analyses, ses expressions, implicitement ou explicitement. Il a même le courage de le défendre jusque dans ses aspects les plus contestés. Courage intellectuel et compétence historique qui manquent à beaucoup et jusque dans les rangs de l'Action française stricto sensu.

Dans Destin français, cette présence « Action Française » a aussi ému Laurent Joffrin qui s'est offert le luxe (il est né dedans, dit-on) de publier dans Libération, le 16 octobre, un article intitulé Charles Zemmour et Eric Maurras, reprenant ainsi une formule qu'il doit trouver spirituelle puisqu'il l'avait déjà utilisée en février de cette année. De cet article, la dernière phrase dit tout : « le livre s'appelle Destin français. Il y avait un meilleur titre : Action française. » Une obsession, décidément. Mais oui, pourtant, action française c'est très bien.

Dans Destin français, cette présence « Action Française » a aussi ému Laurent Joffrin qui s'est offert le luxe (il est né dedans, dit-on) de publier dans Libération, le 16 octobre, un article intitulé Charles Zemmour et Eric Maurras, reprenant ainsi une formule qu'il doit trouver spirituelle puisqu'il l'avait déjà utilisée en février de cette année. De cet article, la dernière phrase dit tout : « le livre s'appelle Destin français. Il y avait un meilleur titre : Action française. » Une obsession, décidément. Mais oui, pourtant, action française c'est très bien.

En somme, si nous parlions moins ou pas du tout de Maurras, comme on nous y invite parfois, nous finirions par être les seuls ... Qu'y gagnerions-nous ? Ni la bienveillance de nos adversaires, ni celle des médias, ni la considération de quiconque. Pas même la nôtre propre.

Ignorer Maurras, ce pourrait être, après tout, une tactique. On aura compris que ce n'est pas celle que nous retenons. ■

Retrouvez l'ensemble des chroniques En deux mots (101 à ce jour) en cliquant sur le lien suivant ...

Commentaires

Texte prononcé par Michel Houellebecq à Bruxelles le vendredi 19 octobre lors de sa réception du prix Oswald Spengler 2018. Propos sur l'assassinat de la civilisation européenne.

Des journalistes m’ayant demandé s’ils pouvaient écrire que j’avais été influencé par Oswald Spengler, j’ai répondu que c’était trop simplificateur, qu’il valait mieux que je m’explique plus longuement sur ce point. Tel est l’objet de ce discours.

Je fais moi-même partie du jury d’un prix. La Fondation 30 Millions d’amis est une fondation française qui se consacre à la défense de la cause animale ; ils ont créé un prix littéraire.

Tous les ans, les jurés reçoivent deux types de livres :

– des romans dont l’un des personnages principaux est un animal ;

– des essais. Soit des essais scientifiques sur tel ou tel aspect du comportement animal. Soit des essais plus militants, par exemple sur les conditions de vie des animaux en élevage industriel.

Tous les ans, les jurés se rendent compte qu’il est possible de comparer des romans entre eux ; qu’il est possible de comparer des essais entre eux. Mais qu’il est impossible de comparer un roman et un essai ; qu’on a affaire à des entités, strictement, incommensurables.

Nous avons fini par prendre la seule décision rationnelle, celle de diviser le prix en deux : un prix pour la fiction, un prix pour l’essai.

On peut dire que Flaubert a influencé les romanciers naturalistes. On peut dire que Baudelaire a influencé de nombreux poètes de la seconde moitié du XIXe siècle (l’influence peut aussi être négative ; dans une large mesure, Nietzsche n’est qu’une réponse à Schopenhauer).

Bref, les véritables influences littéraires se produisent entre des gens qui écrivent le même type d’ouvrage. Et du point de vue philosophie ou essais, on ne peut pas dire que j’ai fait grand-chose. Il y a très peu de textes, et le plus long doit faire vingt pages. En fait, on pourrait même se demander si je mérite le prix Spengler.

La première réponse qui vient à l’esprit, c’est plutôt : « non ». Quelqu’un comme Éric Zemmour, qui a réellement produit des essais historiques de grande ampleur, et bien documentés, le mériterait dans un sens bien davantage.

Pourtant, en y réfléchissant plus longuement, j’ai fini par me dire que la réponse était : « oui ». Et c’est là qu’il y a quelque chose de vraiment mystérieux dans le roman. Je dis mystérieux alors que j’ai déjà écrit pas mal de romans ; mais oui, pour moi, le mystère demeure, et je ne sais toujours pas comment font les romanciers, même si j’en suis devenu un. Mais le fait est qu’on apprend davantage sur la France de 1830 en lisant les romans de Balzac qu’en lisant une dizaine d’historiens, aussi sérieux, compétents et bien documentés soient-ils. Et que si quelqu’un écrit dans cent ans : « Sur l’Occident de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, sur le déclin qu’il traversait à l’époque, Houellebecq offre un témoignage d’une grande valeur », c’est un compliment que j’accepte par avance.

Alors oui, dans ce sens, je me sens en droit d’accepter le prix Spengler.

Même, je dirais que le mot de « déclin », dans mon cas, est presque trop doux. Il y a eu un documentaire de la BBC qui m’était consacré, et que la réalisatrice voulait au départ intituler Suicide of the West. Finalement je crois que la BBC a trouvé ça trop violent, enfin le titre a été changé, mais je l’ai regretté. Je trouvais que « suicide of the West » était un bon résumé de mes livres.

Pourtant, à ma propre surprise, je n’avais pas été d’accord avec le titre de l’avant-dernier livre d’Éric Zemmour, le Suicide français. Parce que dans l’histoire récente de la France, il y a quelque chose qui relève non pas du suicide, mais bel et bien de l’assassinat. Et le coupable de cet assassinat n’est guère difficile à découvrir : c’est l’Union européenne. Quant aux complices en France, ils sont nombreux.

Pour me résumer : le monde occidental pris dans son ensemble se suicide, c’est certain, et d’ailleurs mes livres sont compris exactement de la même manière dans l’ensemble du monde occidental. Mais, à l’intérieur du monde Occidental, l’Europe a choisi un mode de suicide particulier, qui inclut le fait d’assassiner les nations qui la composent.

Sur la question de l’influence, j’ai donc en partie répondu, et j’ai répondu à la partie de la question qui me paraît la plus essentielle, parce que les personnages d’un roman, son écriture, sont beaucoup plus importants à mes yeux que les idées qu’il contient.

Mais je ne veux pas esquiver la seconde partie de la question, parce que par le mot d’« influence » on entend souvent quelque chose de plus modeste : est-ce que vous partagez les conclusions de Spengler ? Est-ce que vous êtes en accord avec son mode de raisonnement ?

Pour résumer très rapidement ma réponse, je dirais que je partage ses conclusions, mais pas son mode de raisonnement.

Avant de développer, il me faut faire une deuxième parenthèse, attristante, mais vraie : il n’y a pas que les civilisations qui déclinent, il y a aussi, de manière plus évidente, les individus. Peu à peu le cerveau devient moins malléable, moins prêt à accepter des idées nouvelles. Pour qu’un penseur vous influence, il ne suffit pas que sa pensée soit remarquable ; il faut aussi qu’on l’ait lu suffisamment jeune.

Ce qui m’amène à vous retracer rapidement ma biographie intellectuelle.

J’ai fait des études d » ingénieur agronome.

Dans mon école d’ingénieurs, il y avait peu de sommités scientifiques, mais il y en avait quand même une : le professeur Valdeyron. Non seulement il jouissait d’une grande renommée scientifique, mais c’était un excellent pédagogue. Il enseignait la génétique des populations.

De cette fréquentation de la génétique des populations, je suis resté marqué par certaines idées qui diffèrent assez nettement de l’idée qu’on se fait généralement du darwinisme.

Premièrement, la lutte pour la vie, le célèbre « struggle for life », n’a pas l’importance qu’on lui accorde habituellement. Ce qui est réellement important, c’est la lutte pour la reproduction. Ce qui détermine la valeur générique d’un individu, c’est un paramètre — pas deux, un seul : le nombre de descendants qu’il produit.

Autrement dit, vous pouvez courir plus vite que les autres, vos griffes et vos dents peuvent être plus acérées que celles des autres : si vous ne produisez aucune descendance, votre valeur génétique sera nulle.

Et le raisonnement « si vous survivez plus longtemps que les autres, vous produirez une descendance plus importante » est au mieux approximatif, voire tout à fait faux dans le cas (majoritaire) des espèces animales qui n’ont qu’une seule saison de reproduction.

C’est cette lutte pour la reproduction qui explique que tant d’oiseaux mâles aient un plumage éclatant, un chant mélodieux : la seule chose qui compte pour eux, c’est de se faire repérer par les femelles, pour féconder le plus de femelles possible dans le temps bref (la saison des amours) qui leur est imparti. Si, ensuite, ils se font repérer par un prédateur, ça n’a aucune importance. Leur mission génétique est terminée.

Pour les femelles c’est différent, parce qu’elles doivent survivre non seulement jusqu’à ce que leur descendance soit née, mais jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de se nourrir elle-même. Elles sont donc en général plus discrètes.

L’homme est un cas très particulier, parce que sa supériorité technologique lui a permis non seulement de n’avoir aucun prédateur, mais d’être un prédateur potentiel pour l’ensemble des autres espèces. C’est pourquoi, chez l’homme, la femelle peut se permettre d’être plus décorative que le mâle.

Évidemment, il y a beaucoup de variations à ce schéma de base, suivant les espèces animales, mais il y a quand même deux conclusions, me concernant, à en tirer.

La première, c’est qu’il n’est pas surprenant que la sexualité joue un grand rôle dans mes livres, et d’ailleurs j’ai fini par cesser de m’en excuser, parce que c’est en effet un sujet très important.

La seconde, c’est qu’il n’est pas surprenant que j’aie très tôt accordé une importance énorme à la démographie — qui n’est qu’un cas particulier, appliqué à l’homme, de la génétique des populations.

J’en viens au deuxième point, où la génétique des populations amène à des conclusions très différentes de celles qu’on associe habituellement au darwinisme.

La plupart des espèces évoluées sont des espèces sociales. Et dans les espèces sociales, les comportements de solidarité et d’altruisme deviennent des atouts sélectifs forts pour l’ensemble du groupe. La lutte pour la vie s’est déplacée : elle n’a pas lieu entre individus, mais entre troupeaux ou entre meutes qui combattent pour le contrôle de territoires.

Cette apparition de la solidarité et de l’altruisme est particulièrement nette chez les carnivores, qui chassent en groupe et partagent ensuite le produit de la chasse. Les loups, par exemple, ont une tactique de chasse remarquablement sophistiquée ; et le système de hiérarchie au sein du groupe est précis, la répartition des produits de la chasse n’est en aucun cas égalitaire. Mais il y a, également, un système de solidarité. Les vieux loups devenus incapables de chasser ne sont pas abandonnés par la meute. Il y a donc un régime de retraite chez les loups — et c’est un régime par répartition.

Alors qu’il n’y a pas de système de retraite chez les ancêtres des brebis. Quant aux brebis actuelles, elles n’atteignent de toute façon pas l’âge de la retraite.

Si l’on revient à l’humanité, il est important de noter que l’homme, au départ, n’était pas un chasseur-cueilleur : c’était un cueilleur, tout simplement. C’est au moment où il a décidé de quitter la forêt équatoriale pour s’aventurer dans la savane qu’il a dû commencer à pratiquer la chasse, qu’il a commencé à développer des comportements solidaires et altruistes, et qu’il s’est rapproché du niveau moral du loup - sans tout à fait l’atteindre, pas davantage que l’homme actuel n’a atteint le niveau moral du chien.

La conséquence de ce second point sur mon histoire intellectuelle, c’est que mon libéralisme a toujours été sujet à caution. Même si j’ai très tôt été frappé par l’indigence intellectuelle de Marx et des marxistes, je n’en suis pas, pour autant, devenu un véritable libéral.

Ses travaux, même s’il ne le dit jamais explicitement, ont fait perdre à Darwin la croyance en un Dieu bon, et il savait qu’ils auraient le même effet chez ses lecteurs. S’il insiste parfois lui-même à l’excès sur la lutte pour la vie, c’est à mon avis par l’effet d’une pure délectation masochiste. Les deux points que je viens de mentionner, et qui relativisent l’importance de la lutte pour la vie, sont en réalité, il faut le souligner, strictement conformes à l’esprit le plus profond des travaux de Darwin.

Il y a par contre un troisième point, à mon avis le plus important, où la génétique des populations s’écarte complètement du darwinisme. C’est celui qui concerne non plus la compétition entre individus à l’intérieur d’une même espèce, mais la compétition entre les espèces.

Cette compétition, c’est le point à retenir, ne joue pratiquement aucun rôle dans l’évolution animale. Si une espèce a une survie longue, ce n’est que très rarement parce qu’elle l’emporte sur une autre espèce dans une compétition pour les mêmes ressources ; c’est bien plus souvent parce qu’elle a su s’adapter à un biotope particulier où elle n’a aucune concurrence.

Là, la variété des méthodes est infinie : ça peut être de vivre dans des conditions de température ou d’aridité extrêmes, dans des eaux à la composition chimique particulière, de développer une enzyme qui permet de manger une plante qui constitue un poison pour les autres espèces. Les modalités sont infinies, mais la conclusion est la même : le meilleur moyen de survivre, ce n’est pas de gagner la compétition, c’est d’y échapper.

Voilà un point qui a des conséquences métaphoriques considérables.

Sur la richesse des nations : le meilleur moyen de survivre n’est pas de produire la même chose que tout le monde, en étant plus compétitif ; c’est de produire quelque chose que personne d’autre ne sait produire.

Sur le plan culturel, même : si mes livres sont appelés à survivre, ce ne sera pas parce qu’ils sont meilleurs que les autres ; c’est parce qu’ils sont différents. Un auteur qui survit, c’est un auteur qui écrit des livres que personne d’autre ne peut écrire.

Je crois que j’ai assez parlé de l’importance de la génétique des populations dans ma formation intellectuelle. Pour le reste, je voudrais surtout parler de deux penseurs qui m’ont marqué et qui ont l’intéressante particularité d’être radicalement incompatibles : ce sont Arthur Schopenhauer et Auguste Comte. Arthur Schopenhauer est certainement celui qui m’est le plus proche, pour lequel j’ai le plus d’affection et que je relis avec davantage de plaisir.

Il a une caractéristique qui reste quand même étonnante, c’est qu’au fond il ne croit pas à l’histoire. Pour lui, l’homme reste en gros le même au fil des millénaires et les civilisations ne sont qu’une modalité sans grande importance.

C’est une question de point de vue. Je crois que le point de vue de Schopenhauer doit être conservé pour être utilisé de manière complémentaire au point de vue normal, qui est évidemment que l’histoire existe.

Deuxièmement, Auguste Comte ne prend nullement en considération l’ensemble des domaines de l’activité humaine. Il en prend en considération un, et un seul : le domaine religieux. Pour juger de l’état de santé d’une société, il se réfère uniquement à l’état de santé de la religion qui la fonde et la constitue.

Quant à une société sans religion déterminée — ce qu’on appelle aujourd’hui une société laïque —, elle lui paraît de toute évidence vouée à une vie calamiteuse et brève.

Si ce point de vue d’Auguste Comte, qui peut paraître simple et même simpliste, m’a séduit, ce n’est pas en raison de la finesse de son argumentation — c’est un bulldozer. Ce n’est pas davantage en raison de la qualité de son écriture — on a affaire à l’écriture d’un fou. C’est que j’ai eu l’occasion de constater, dans ma vie privée, que la religion pouvait modifier le comportement de l’être humain — et que c’était la seule chose, en réalité, qui était capable de le faire, en dehors de l’amour.

Maintenant, si je considère l’état de l’Occident du point de vue des deux critères que mon histoire intellectuelle m’a amené à considérer comme fondamentaux — la démographie et la religion — il est évident que j’aboutis à des conclusions exactement identiques à celles de Spengler : l’Occident est dans un état de déclin très avancé.

Cela dit, je suis plus optimiste que lui — enfin, en réalité, plus incertain, c’est-à-dire au fond plus optimiste. C’est assez rare que je me sente plus optimiste qu’un autre auteur, alors quand ça se produit je ne manque pas de le souligner.

L’origine de mon incertitude, c’est que les faits, quand on les examine de près, sont étranges.

Le dernier épisode démographique réellement impressionnant en Occident a été le baby-boom.

Or le baby-boom, en France, commence dès 1942. C’est-à-dire certainement une des années de l’histoire de France où elle a été le plus humiliée, où elle a été le plus près de toucher le fond. Et c’est à ce moment-là, au cœur de la défaite, que les gens se remettent à faire des enfants.

On pourrait dire que c’est grâce aux mesures en faveur de la famille prises par le régime de Vichy ; mais ce n’est pas très convaincant. Ces mesures ne faisaient que prolonger celles du Front populaire, prises en réponse à la dénatalité des années 1930 ; de ce point de vue, le régime de Vichy ne fait réellement qu’amplifier la politique du Front populaire.

Notant que le baby-boom commence dès 1942, quand la France est « la plus humiliée », Houellebecq pointe qu’en 1965, la courbe de la natalité s’inverse quand la France est « béatement optimiste ».

Et la fin du baby-boom, en France, est tout aussi surprenante. Elle se produit dès le milieu des années 1960. Le premier choc pétrolier, la première crise datent de 1973. Mai 1968 non plus, avec ses remises en cause, n’avait pas eu lieu. Jamais peut-être la France n’avait été aussi optimiste, aussi béatement optimiste, n’avait autant cru en un progrès universel et permanent, qu’en 1965 ; et pourtant, en 1965, les courbes de natalité commencent à décroître.

Le sens commun suggère l’idée que les gens font des enfants quand ils sont optimistes, quand ils croient à l’avenir. Mais on pourrait plus valablement soutenir l’idée inverse, que les gens font des enfants comme on jette une dernière fois les dés, comme on joue une dernière carte, alors qu’on est persuadé que la partie est perdue.

On remet la partie entre d’autres mains, en sachant qu’on leur laisse une mauvaise donne, et justement pour cela.

L’histoire des religions est tout aussi surprenante. Considérons la situation de l’islam, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, dans les pays musulmans traditionnels. Même si le gros de la population lui restait fidèle, les élites s’en détachaient rapidement. Le mouvement d’occidentalisation et de sécularisation progressait avec rapidité ; l’islam apparaissait comme une survivance archaïque, vouée à disparaître dans des délais brefs. Considérons ce qu’est l’islam aujourd’hui, dans ces mêmes pays.

Qui peut sérieusement soutenir : « Ce qui s’est produit pour l’islam ne peut en aucun cas se produire pour le christianisme » ? La modestie me paraît indispensable sur de tels sujets.

Un catholique authentique dirait quelque chose de très irrationnel. Il dirait : « Dieu y pourvoira. La médiocrité du pape actuel n’a aucune importance. Au dernier moment, Dieu nous suscitera des saints. »

Un catholique optimiste ajouterait qu’il en suscite peut-être même déjà, discrètement, à l’heure actuelle.

Je pourrais conclure en citant une des insultes de Schopenhauer sur Hegel — là j’en connais beaucoup, je pourrais facilement retrouver la citation exacte. Mais finalement j’ai préféré citer Dostoïevski — c’est de mémoire, mais je garantis à peu près le sens.

« On peut dire à peu près tout ce qu’on veut sur l’histoire universelle, on peut avec une apparence de raison soutenir les thèses les plus contradictoires. La seule chose qu’on ne puisse pas dire et, dès qu’on a commencé à prononcer ces paroles, l’absurdité de vos propres propos vous saisit — c’est que l’histoire universelle est raisonnable. L’histoire universelle est tout ce qu’on veut, sauf raisonnable ; et cela vient de ce que l’être humain est tout ce qu’on veut, sauf un être raisonnable. »

Michel Houellebecq