Livres • Mathieu Bock-Côté : « Le multiculturalisme est une inversion du devoir d’intégration »

Canadien de Montréal, souverainiste québécois, Mathieu Bock-Côté lutte pour que le combat indépendantiste prenne en compte la dimension identitaire. Son dernier livre, Le Multiculturalisme comme religion politique, est une analyse lucide et profonde de la modernité. Sociologue, chroniqueur, il est aussi un observateur avisé de la situation politique française. Les lecteurs de Lafautearousseau le connaissent bien. Nous suivons, ici, ses analyses, ses publications, depuis déjà un certain temps. Avec la plus grande empathie. Il a accordé à Politique magazine [janvier 2017] l'entretien qui suit. LFAR

En quoi le multiculturalisme est-il une religion politique ?

Le multiculturalisme est apparu au mitan du XXème siècle comme une révélation. Il ne prétend pas améliorer la société, mais la démanteler pour la reconstruire radicalement selon une nouvelle anthropologie. Ce en quoi il est aussi une eschatologie : il y a le monde d’avant, coupable de péchés indélébiles contre la diversité, et le monde d’après, qui tend vers le paradis diversitaire et transnational, étape ultime de l’aventure humaine et seul visage possible de la modernité.

Selon les tables de la loi multiculturelle, les vieilles institutions sociales doivent s’effacer au profit des revendications exprimées par tous les « exclus » de la terre qui se trouvent parés, en tant que tels, de l’aura christique des réprouvés.

De là découle une conception particulière de l’affrontement politique. Car les grands prêtres du multiculturalisme ne conçoivent pas la démocratie comme la confrontation de conceptions concurrentes du bien commun mais comme un espace d’éradication du mal. Qui ne communie pas au culte de la diversité est le diable en personne – et le diable est intolérant, raciste, islamophobe, homophobe… C’est ainsi que le débat public en Occident a été confisqué par un petit clergé progressiste qui menace du bûcher toute pensée dissidente.

Vous expliquez que le multiculturalisme est né sur les décombres du soviétisme, comme une métamorphose de l’imaginaire marxiste…

Il est certain qu’à partir des années 1950, la plupart des intellectuels marxistes prennent conscience que l’URSS, leur nouvelle Jérusalem, ressemble davantage à un enfer concentrationnaire qu’à un paradis de travailleurs. C’est le début de ce que j’appelle le « socialisme migrateur » ou « socialisme tropical » : beaucoup vont chercher de nouvelles terres promises en Chine, à Cuba, en Afrique… Mais c’est à partir des années 1960 que le progressisme va profondément muter en se détachant du communisme.

Mai 68 et les Radical Sixties marquent le triomphe du gauchisme et de la contre-culture qui débordent le communisme par la gauche et transforment le rapport au mythe révolutionnaire. C’est l’époque où Herbert Marcuse parle avec dédain des « classes populaires conservatrices ». La gauche radicale constate que le prolétariat aspire davantage à la middle class qu’à la révolution. Désormais, elle fera la révolution sans le peuple et même, au besoin, contre lui. Et c’est aux minorités que le rôle de catégorie sociale révolutionnaire de substitution est dévolu.

Mais le muticulturalisme ne menace-t-il pas d’implosion violente les sociétés où il s’exerce ?

Pourquoi vivre en commun si on ne partage pas la même culture ? En laissant cette question sans réponse, le multiculturalisme, loin de tenir sa promesse du « vivre-ensemble », ne produit, au mieux, qu’une pluralité d’appartenances au sein de sociétés fragmentées et communautarisées. Mais ne réduisons pas sa critique aux aspects liés à la paix civile même s’ils ne sont pas négligeables.

L’idéologie multiculturelle obéit d’abord à une logique de déracinement qui passe par le démantèlement des institutions et des systèmes normatifs traditionnels. Elle est fondée sur une inversion du devoir d’intégration : l’immigré n’a plus vocation à se fondre dans le creuset de la culture d’accueil mais c’est la culture d’accueil qui doit s’accommoder de la culture d’importation. La culture d’accueil perd ainsi son statut référentiel et devient, en quelque sorte, optionnelle, sauf pour expier ses crimes contre la diversité, ce qui revient évidemment à œuvrer à sa propre destruction. C’est exactement ce qui est arrivé au Canada.

Le Canada, présenté par les thuriféraires du multiculturalisme comme un modèle de gestion ethnoculturelle… Qu’en est-il de la réalité ?

Je ne sais pas si on peut parler de modèle, mais le multiculturalisme est là-bas une sorte de doctrine d’Etat. Avec son enthousiasme coutumier, notre flamboyant Premier ministre, Justin Trudeau, vient d’expliquer dans le New York Times que c’était la diversité qui caractérisait le Canada. Et de fait, au pays des accommodements raisonnables, une immigrée peut prêter son serment de citoyenneté en niqab avec la bénédiction des tribunaux ou le Premier ministre d’une province comme l’Alberta peut se montrer dans une vidéo revêtue d’un voile islamique pour fêter la fin du ramadan…

Ce zèle diversitaire, ce multiculturalisme triomphant récoltent l’admiration béate des élites culturelles et médiatiques qui se congratulent entre elles de ces marques définitives de tolérance et d’ouverture d’esprit. Au Canada, le multiculturalisme est, si j’ose dire, entré dans les mœurs.

En revanche, on sait moins qu’il y a été utilisé et programmé comme une arme de guerre contre le nationalisme québécois. C’est Pierre Trudeau, le père de l’autre, qui l’a fait inscrire dans la loi constitutionnelle de 1982, imposée de force au Québec afin de désamorcer ses revendications historiques à se constituer en nation. Trudeau voyait en effet d’un très mauvais œil le souverainisme québécois qu’il accusait d’ethnocentrisme, alors même que le socle de l’identité canadienne reposait traditionnellement sur la figure des deux peuples fondateurs, les anglophones et les francophones.

Le résultat ne s’est pas fait attendre. Ainsi constitutionnalisé, le multiculturalisme a non seulement amputé le Canada de son identité française, mais il a aussi privé le Québec de son statut de nation fondatrice. Triste destin pour le peuple québécois, extrait de sa propre histoire, dépossédé d’une part de lui-même et rabaissé à l’état de communauté ethnique parmi d’autres au sein de la diversité canadienne…

En France, la victoire de François Fillon à la primaire de la droite est parfois analysée comme une réaction à l’idéologie des élites, largement comparable à ce que vous décrivez pour le Canada. Est-ce aussi votre sentiment ?

Oui, d’une certaine façon, même si, en France, les références aux valeurs républicaines entretiennent l’illusion d’une communauté politique unifiée. Je dis bien l’illusion : on sait que la réalité est tout autre et qu’énormément de Français ont le sentiment que leur pays se décompose. C’est pourquoi je crois que les gens ont moins voté pour le programme de François Fillon que pour l’image d’une France traditionnelle et enracinée qu’il personnifie. De ce point de vue, il est l’exact contraire de Justin Trudeau qui incarne un cosmopolitisme diversitaire sans racines et la dissolution du politique dans la communication. Fillon est la sobriété faite homme. Pas de transgression outrancière chez lui. Ce qui le distingue aussi d’un populiste du genre Donald Trump.

Fillon l’a plus emporté pour la part de conservatisme qu’on lui attribue que pour sa promesse de rétablir les finances publiques ?

Sans aucun doute, même si le verbe « rétablir » que vous venez d’employer est celui qui lui convient. François Fillon doit avoir conscience des enjeux qu’il a fait naître. Il porte pour l’élection de 2017 tous les espoirs d’un certain conservatisme à la française. Je veux parler d’un mélange d’enracinement, de sens commun, de dignité qu’il lui faudra, sous peine d’immense déception, incarner personnellement mais aussi politiquement s’il est élu à la tête de l’État.

Ce conservatisme réclame une part de volontarisme car, dans le monde qui est le nôtre, il ne s’agit plus seulement de conserver, il faut également restaurer ce qui a été mutilé par quarante ans de progressisme maniaque. En France, cela commence par l’État, l’autorité de l’État. La psychologie politique de votre pays est profondément imprégnée de l’idée que c’est l’Etat souverain qui incarne le destin de la nation et il serait tout à fait illusoire de vouloir lui substituer la société civile comme le prône le philosophe anglais Roger Scruton. Le conservatisme français est une synthèse originale d’identité et de liberté, même sur les questions de mœurs.

Cela le distingue du conservatisme social américain qui peut avoir une dimension agressive, très éloignée du conservatisme tranquille qui s’est exprimé lors de la Manif pour tous. Si les Français sont à la recherche de leur conservatisme, qu’ils ne le regardent surtout pas avec une loupe américaine ou britannique !

Le problème de ce conservatisme n’est-il pas de ne jamais s’assumer en tant que tel ?

C’est tout le problème des dirigeants de ce qu’on appelle la droite. Alain Juppé était tellement heureux d’être célébré par la presse de gauche qu’il en a oublié que la France ne se réduisait pas à ce que pensent Les Inrocks et Télérama. Le rêve d’une certaine droite, et c’est le danger qui guette Fillon désormais, c’est que la gauche lui dise qu’elle n’est pas vraiment de droite. Elle se croit donc obligée de prouver qu’elle est la plus moderne et, pour faire moderne, elle ne parle que d’Europe et de mondialisation, jamais ou presque jamais des questions sociétales et identitaires. Le débat public se résume ainsi depuis quarante ans à une querelle entre progressistes. C’est ce que j’appelle dans mon livre le « malaise conservateur » : bien que prégnant en France, le conservatisme n’a jamais trouvé sa traduction politique, sinon dans quelques discours électoraux vite oubliés une fois au pouvoir.

Pourtant, on entend beaucoup dire que les « réacs » auraient gagné la suprématie culturelle…

Et qui l’affirme ? Certes, quelques voix discordantes se font entendre un tout petit peu plus qu’avant, ce qui provoque un double phénomène : d’une part, la gauche hégémonique se croit assiégée parce que sa domination est très légèrement contestée ; de l’autre, la droite silencieuse se croit conquérante parce qu’elle est un tout petit peu plus entendue. Mais le fait est que la quasi-intégralité des pouvoirs institutionnels et culturels reste progressiste.

Un dernier mot sur le regard qu’on porte sur la France depuis le Québec ?

Il y a un vieux sentiment d’affection filiale qui vire à l’hostilité chez les élites car la France est perçue comme un rouleau compresseur laïciste qui étouffe sa diversité. Mais pour les souverainistes, qui représentent grosso modo 40% de la population, la France demeure la première alliée et un enjeu interne : même si la langue française est fragilisée à cause de l’État fédéral où elle n’existe quasiment plus, le Québec ne parle pas norvégien ou danois.

Il parle français, une des plus grandes langues du monde, et cela a contribué à sa survie. Si l’aventure coloniale a pu avoir des aspects positifs, c’est bien ici, en Amérique du Nord, où la France a accouché d’un peuple neuf !

Le Multiculuralisme comme religion politique, de Mathieu Bock-Côté, Le Cerf, 368 p., 24 euros.

Après tout, la Révolution française, largement née d’une crise de la dette publique, n’a rien été d’autre, à bien y regarder, qu’un immense transfert de pouvoir, des ordres privilégiés anciens à la classe bourgeoise urbaine, de la magistrature suprême de l’Etat royal à la domination d’une petite élite économique et sociale s’appropriant le Pouvoir tout en le renforçant pour se le garder : on était bien loin des espérances et des promesses initiales de 1789 portées par les Cahiers de doléances, alors vite abandonnés par les nouveaux maîtres se réfugiant derrière le refus du mandat impératif qui, pourtant, était à la base de la désignation des délégués aux Etats-généraux… Sans doute la Révolution était-elle viciée, dès le départ, par cette confiscation de la « représentation révolutionnaire et parlementaire » par ce que l’on nomme désormais le « bloc bourgeois »*, et sa « légalisation » par la prise du pouvoir législatif jusque là dévolu au roi et aux états provinciaux, du moins là où ils existaient encore de façon vive. Mais il y a un autre processus à évoquer, c’est celui de la « dépossession professionnelle », permise et même imposée par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de l’année 1791, véritable année de naissance du Prolétariat, à la fois comme condition et comme situation.

Après tout, la Révolution française, largement née d’une crise de la dette publique, n’a rien été d’autre, à bien y regarder, qu’un immense transfert de pouvoir, des ordres privilégiés anciens à la classe bourgeoise urbaine, de la magistrature suprême de l’Etat royal à la domination d’une petite élite économique et sociale s’appropriant le Pouvoir tout en le renforçant pour se le garder : on était bien loin des espérances et des promesses initiales de 1789 portées par les Cahiers de doléances, alors vite abandonnés par les nouveaux maîtres se réfugiant derrière le refus du mandat impératif qui, pourtant, était à la base de la désignation des délégués aux Etats-généraux… Sans doute la Révolution était-elle viciée, dès le départ, par cette confiscation de la « représentation révolutionnaire et parlementaire » par ce que l’on nomme désormais le « bloc bourgeois »*, et sa « légalisation » par la prise du pouvoir législatif jusque là dévolu au roi et aux états provinciaux, du moins là où ils existaient encore de façon vive. Mais il y a un autre processus à évoquer, c’est celui de la « dépossession professionnelle », permise et même imposée par le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de l’année 1791, véritable année de naissance du Prolétariat, à la fois comme condition et comme situation. Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier sont deux textes que l’on peut rattacher au libéralisme des Lumières, marqué par l’individualisme et la Liberté économique, et qu’il faut sans doute replacer dans le contexte de l’émancipation des « possédants économiques » à l’égard des corps constitués et d’une Eglise catholique qui, malgré ses défauts et ses avanies, conserve encore une certaine réserve à l’égard de « l’Argent-Seigneur ». Ces deux textes se complètent en une logique certaine et infernale, si l’on veut bien en mesurer les effets immédiats sur le plan social : le premier supprime les corporations, corps socio-professionnels qui encadrent le travail autant sur le plan de ses conditions pour les travailleurs que sur celui de la qualité de la production ; le second interdit toute possibilité pour les travailleurs de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs, la liberté individuelle primant désormais, aux yeux des constituants, sur toute communauté autre que la Nation. Ces deux textes sont l’application rigoureuse de la fameuse « Liberté du travail », qui n’est rien d’autre que « la liberté de l’Argent sur le monde du Travail », et ils sont votés dans un contexte de fébrilité sociale, au moment où les ouvriers, parfois assemblés en « coalitions ouvrières », revendiquent des augmentations de salaires et la protection de leurs droits, de plus en plus menacés par une bourgeoisie soucieuse d’appliquer la formule de Franklin sans égards pour ceux qui travaillent dans les ateliers et fabriques. Ces deux lois sont marquées, dès l’origine, par un véritable esprit de lutte des classes imposée, dans le monde du Travail, par les « possédants » et non par les ouvriers : elles ouvrent la voie à plus d’un siècle d’oppression sociale du monde des travailleurs manuels des usines et des mines, au nom d’une Liberté qui apparaît bien comme « celle du renard libre dans le poulailler libre » selon l’expression célèbre. Mais elles légaliseront aussi toutes les répressions contre les ouvriers et artisans quand ceux-ci réclameront leur juste dû et le respect de leur dignité, bafouée par un libéralisme importé du monde anglo-saxon…

Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier sont deux textes que l’on peut rattacher au libéralisme des Lumières, marqué par l’individualisme et la Liberté économique, et qu’il faut sans doute replacer dans le contexte de l’émancipation des « possédants économiques » à l’égard des corps constitués et d’une Eglise catholique qui, malgré ses défauts et ses avanies, conserve encore une certaine réserve à l’égard de « l’Argent-Seigneur ». Ces deux textes se complètent en une logique certaine et infernale, si l’on veut bien en mesurer les effets immédiats sur le plan social : le premier supprime les corporations, corps socio-professionnels qui encadrent le travail autant sur le plan de ses conditions pour les travailleurs que sur celui de la qualité de la production ; le second interdit toute possibilité pour les travailleurs de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs, la liberté individuelle primant désormais, aux yeux des constituants, sur toute communauté autre que la Nation. Ces deux textes sont l’application rigoureuse de la fameuse « Liberté du travail », qui n’est rien d’autre que « la liberté de l’Argent sur le monde du Travail », et ils sont votés dans un contexte de fébrilité sociale, au moment où les ouvriers, parfois assemblés en « coalitions ouvrières », revendiquent des augmentations de salaires et la protection de leurs droits, de plus en plus menacés par une bourgeoisie soucieuse d’appliquer la formule de Franklin sans égards pour ceux qui travaillent dans les ateliers et fabriques. Ces deux lois sont marquées, dès l’origine, par un véritable esprit de lutte des classes imposée, dans le monde du Travail, par les « possédants » et non par les ouvriers : elles ouvrent la voie à plus d’un siècle d’oppression sociale du monde des travailleurs manuels des usines et des mines, au nom d’une Liberté qui apparaît bien comme « celle du renard libre dans le poulailler libre » selon l’expression célèbre. Mais elles légaliseront aussi toutes les répressions contre les ouvriers et artisans quand ceux-ci réclameront leur juste dû et le respect de leur dignité, bafouée par un libéralisme importé du monde anglo-saxon… Bien sûr, il est trop tard pour empêcher Le Chapelier de faire voter sa loi et pour raccompagner fermement les révolutionnaires libéraux de la fin du XVIIIe siècle à la porte de l’Assemblée constituante de 1791, et ce qui est fait, même mal, est fait : mais cela n’empêche pas de dénoncer les fondements de ce qui, aujourd’hui, fait le malheur du peuple des ronds-points et sa colère… Cette dénonciation ne doit pas non plus empêcher la proposition d’une nouvelle fondation sociale, dans laquelle les associations socio-professionnelles, les travailleurs eux-mêmes et les dirigeants d’entreprise, les communes et les régions (à travers leurs institutions propres ou une forme de Conseil économique et socio-professionnel local, plus ou moins large mais toujours enraciné dans les territoires et les populations), avec la bienveillance et sous la surveillance arbitrale de l’Etat, joueraient un rôle majeur dans la garantie de la justice sociale, « premier droit des travailleurs au travail ».

Bien sûr, il est trop tard pour empêcher Le Chapelier de faire voter sa loi et pour raccompagner fermement les révolutionnaires libéraux de la fin du XVIIIe siècle à la porte de l’Assemblée constituante de 1791, et ce qui est fait, même mal, est fait : mais cela n’empêche pas de dénoncer les fondements de ce qui, aujourd’hui, fait le malheur du peuple des ronds-points et sa colère… Cette dénonciation ne doit pas non plus empêcher la proposition d’une nouvelle fondation sociale, dans laquelle les associations socio-professionnelles, les travailleurs eux-mêmes et les dirigeants d’entreprise, les communes et les régions (à travers leurs institutions propres ou une forme de Conseil économique et socio-professionnel local, plus ou moins large mais toujours enraciné dans les territoires et les populations), avec la bienveillance et sous la surveillance arbitrale de l’Etat, joueraient un rôle majeur dans la garantie de la justice sociale, « premier droit des travailleurs au travail ».

1. C'est à partir de la fin du XVIème siècle que l'on prit l'habitude d'appeler « Monsieur » le frère du Roi, ou l'aîné de ses frères : aussi Philippe [1640-1701] devint-il « Monsieur » en 1660, à la mort de son oncle Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII. Il épousa d'abord, en premières noces, Henriette d'Angleterre, la fille du roi Charles 1er (le roi décapité, dont le très beau portrait, acheté plus tard par Louis XVI fit ainsi son entrée dans les collections royales, donc, plus tard, au Louvre...).

1. C'est à partir de la fin du XVIème siècle que l'on prit l'habitude d'appeler « Monsieur » le frère du Roi, ou l'aîné de ses frères : aussi Philippe [1640-1701] devint-il « Monsieur » en 1660, à la mort de son oncle Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII. Il épousa d'abord, en premières noces, Henriette d'Angleterre, la fille du roi Charles 1er (le roi décapité, dont le très beau portrait, acheté plus tard par Louis XVI fit ainsi son entrée dans les collections royales, donc, plus tard, au Louvre...). 2. Bon général, comme son père, Philippe [1674-1723] - fils de « Monsieur » et de la princesse Palatine – « se distingua au siège de Mons (1691), à la prise de Namur (1692), fut blessé à Steinkerque et déploya tant de bravoure et d'habileté à Neerwinden (1693) qu'il fit ombrage à Louis XIV et fut quelque temps éloigné des armées. En 1706, on lui rendit cependant un commandement en Italie, puis en Espagne, où il soumit l'Aragon, la Catalogne et prit Lérida (1707-1708). Ayant vu au cours de cette campagne la faiblesse de Philippe V, il se mit à intriguer pour se placer lui-même sur le trône d'Espagne et fut rappelé par Louis XIV, qui l'exila de Versailles...» (Michel Mourre).

2. Bon général, comme son père, Philippe [1674-1723] - fils de « Monsieur » et de la princesse Palatine – « se distingua au siège de Mons (1691), à la prise de Namur (1692), fut blessé à Steinkerque et déploya tant de bravoure et d'habileté à Neerwinden (1693) qu'il fit ombrage à Louis XIV et fut quelque temps éloigné des armées. En 1706, on lui rendit cependant un commandement en Italie, puis en Espagne, où il soumit l'Aragon, la Catalogne et prit Lérida (1707-1708). Ayant vu au cours de cette campagne la faiblesse de Philippe V, il se mit à intriguer pour se placer lui-même sur le trône d'Espagne et fut rappelé par Louis XIV, qui l'exila de Versailles...» (Michel Mourre).  3. Avec son fils, Louis, duc d'Orléans [1703-1752], troisième de la lignée, il n'y eut aucune discorde entre les deux branches de la Famille des Bourbons de France : « … il donna au contraire l'exemple des vertus et de la piété. Gouverneur du Dauphiné depuis 1719, il se consacra surtout à l'étude, se fit une grande réputation d'hébraïsant et constitua de magnifiques cabinets d'histoire naturelle et de médailles. Il acheva sa vie à l'abbaye de Sainte-Geneviève » (Michel Mourre). Louis d'Orléans est d'ailleurs couramment surnommé « le pieux » .

3. Avec son fils, Louis, duc d'Orléans [1703-1752], troisième de la lignée, il n'y eut aucune discorde entre les deux branches de la Famille des Bourbons de France : « … il donna au contraire l'exemple des vertus et de la piété. Gouverneur du Dauphiné depuis 1719, il se consacra surtout à l'étude, se fit une grande réputation d'hébraïsant et constitua de magnifiques cabinets d'histoire naturelle et de médailles. Il acheva sa vie à l'abbaye de Sainte-Geneviève » (Michel Mourre). Louis d'Orléans est d'ailleurs couramment surnommé « le pieux » . 4. Son fils, Louis-Philippe [1725-1785], quatrième duc d'Orléans, inaugura la politique démagogique que devait suivre son propre fils, le futur Philippe-Egalité :

4. Son fils, Louis-Philippe [1725-1785], quatrième duc d'Orléans, inaugura la politique démagogique que devait suivre son propre fils, le futur Philippe-Egalité : 5. C'est son fils Louis-Philippe Joseph [1747-1793] qui se fit appeler Philippe-Egalité, et joua sous la Révolution le rôle ignominieux qui devait, du reste, le conduire à l'échafaud, la Révolution mangeant toujours les révolutionnaires. Bon gestionnaire de la fortune de sa famille, il devint le plus riche des princes français. Anglophile à l'extrême, au point d'en devenir anglomaniaque, il fut exilé par Louis XV, car, lors de la révolution royalede celui-ci, menée avec Maupeou, qui consista à renvoyer les Parlements, il s'opposa à la politique bienfaisante du roi.

5. C'est son fils Louis-Philippe Joseph [1747-1793] qui se fit appeler Philippe-Egalité, et joua sous la Révolution le rôle ignominieux qui devait, du reste, le conduire à l'échafaud, la Révolution mangeant toujours les révolutionnaires. Bon gestionnaire de la fortune de sa famille, il devint le plus riche des princes français. Anglophile à l'extrême, au point d'en devenir anglomaniaque, il fut exilé par Louis XV, car, lors de la révolution royalede celui-ci, menée avec Maupeou, qui consista à renvoyer les Parlements, il s'opposa à la politique bienfaisante du roi.  6. Sixième représentant de la lignée, son fils aîné, Louis-Philippe [1773-1850] devait devenir roi en 1830, après l'abdication de Charles X.

6. Sixième représentant de la lignée, son fils aîné, Louis-Philippe [1773-1850] devait devenir roi en 1830, après l'abdication de Charles X. 7. Cependant, seul le prince Ferdinand [1810-1842], père de Philippe, comte de Paris, et de Robert, duc de Chartres, prolongera la dynastie (ses quatre frères soit n'eurent pas d'enfants, soit les virent mourir très jeunes). Ferdinand devait, lui aussi, mourir jeune, et d'une façon tragique (après un accident de fiacre).

7. Cependant, seul le prince Ferdinand [1810-1842], père de Philippe, comte de Paris, et de Robert, duc de Chartres, prolongera la dynastie (ses quatre frères soit n'eurent pas d'enfants, soit les virent mourir très jeunes). Ferdinand devait, lui aussi, mourir jeune, et d'une façon tragique (après un accident de fiacre).  8. Son fils Philippe, comte de Paris, deviendra Philippe VII à la mort du Comte de Chambord, lorsque la fusion sera réalisée entre les légitimisteset les orléanistes («.Les Orléans sont mes fils » ). Il résidait à l'Hôtel Matignon, où il menait grand train et d'où il organisait une intense activité, dont la république naissante finit par prendre ombrage, et même peur, car cela représentait pour elle un réel danger. C'est ce qui amena la cruelle et inique Loi d'exil de 1886. Obligé de quitter

8. Son fils Philippe, comte de Paris, deviendra Philippe VII à la mort du Comte de Chambord, lorsque la fusion sera réalisée entre les légitimisteset les orléanistes («.Les Orléans sont mes fils » ). Il résidait à l'Hôtel Matignon, où il menait grand train et d'où il organisait une intense activité, dont la république naissante finit par prendre ombrage, et même peur, car cela représentait pour elle un réel danger. C'est ce qui amena la cruelle et inique Loi d'exil de 1886. Obligé de quitter

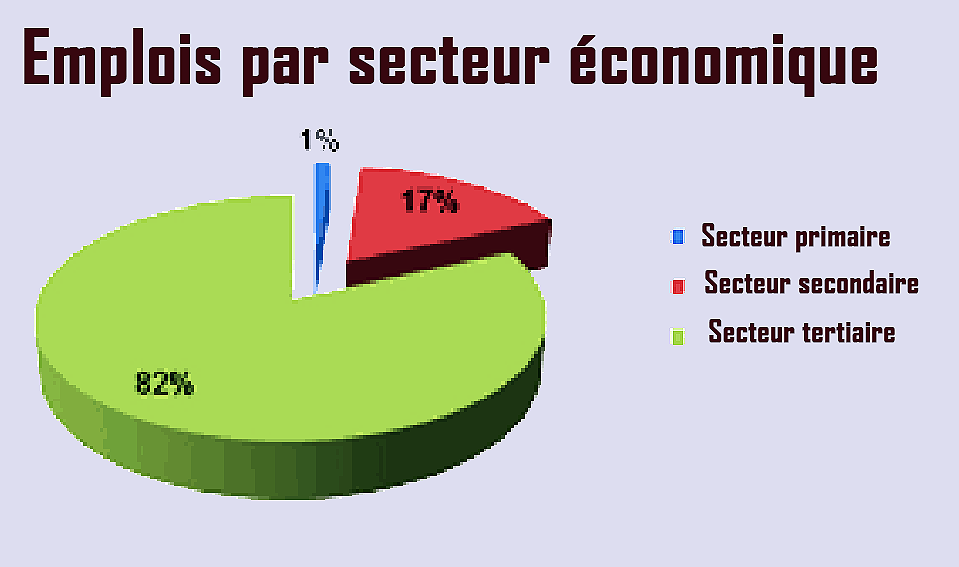

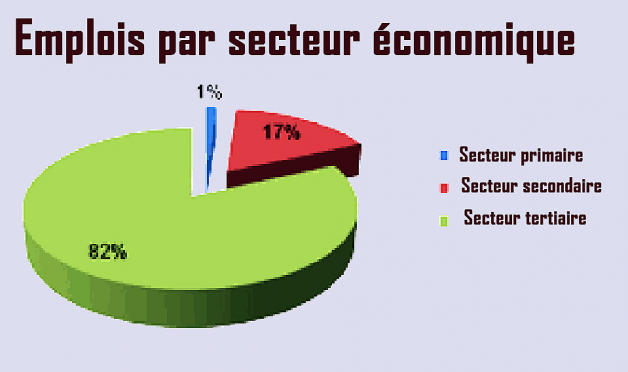

La prophétie de Maurras s'est accomplie. Il suffit de considérer les mœurs de l'édition. Le livre est devenu un produit. Un jeune romancier ne trouvera des lecteurs que s'il passe à la télévision dans l'émission « Apostrophes ». Qu'il présente bien, parle avec onction, qu'il plaise, le succès est assuré. Mais le sort de la France se joue de la même façon. Si M. Mitterrand devint président, il le dût pour une bonne part à son agent de publicité, qui avait trouvé le bon slogan. Il fallait rassurer les Français. Ce fut « la force tranquille ». Avoir du talent, les dons nécessaires pour gouverner importe moins que bien « se vendre », mot affreux qui ravale l'artistique ou le politique au rang de la prostituée. Rien là néanmoins que d'inévitable, dans une société que son évolution porte à imposer la quantité. Partout, la massification des activités humaines se développe. La production de masse engendre la consommation de masse, la consommation de masse les « Mammouths » qui, écrasent, sinon les prix, du moins le petit commerce. L'ouvrier qualifié s'efface devant l'O.S., la couturière disparaît au profit du « prêt à porter », le vendeur est chassé des « libre-services ». Le travail est disqualifié, et la nature dévastée. Pourquoi l'art et la politique auraient-ils été épargnés ? A la production de masse, à la consommation de masse correspondent, de nécessité, la culture de masse et la démocratie, fondée, comme l'a si bien saisi Tocqueville sur l'irruption de la masse dans l'histoire. Fourastié présente les décennies 45-75 comme les trente glorieuses. Ce furent les trente hideuses, la décomposition de l'art, de la religion, de la morale, de la cité même.

La prophétie de Maurras s'est accomplie. Il suffit de considérer les mœurs de l'édition. Le livre est devenu un produit. Un jeune romancier ne trouvera des lecteurs que s'il passe à la télévision dans l'émission « Apostrophes ». Qu'il présente bien, parle avec onction, qu'il plaise, le succès est assuré. Mais le sort de la France se joue de la même façon. Si M. Mitterrand devint président, il le dût pour une bonne part à son agent de publicité, qui avait trouvé le bon slogan. Il fallait rassurer les Français. Ce fut « la force tranquille ». Avoir du talent, les dons nécessaires pour gouverner importe moins que bien « se vendre », mot affreux qui ravale l'artistique ou le politique au rang de la prostituée. Rien là néanmoins que d'inévitable, dans une société que son évolution porte à imposer la quantité. Partout, la massification des activités humaines se développe. La production de masse engendre la consommation de masse, la consommation de masse les « Mammouths » qui, écrasent, sinon les prix, du moins le petit commerce. L'ouvrier qualifié s'efface devant l'O.S., la couturière disparaît au profit du « prêt à porter », le vendeur est chassé des « libre-services ». Le travail est disqualifié, et la nature dévastée. Pourquoi l'art et la politique auraient-ils été épargnés ? A la production de masse, à la consommation de masse correspondent, de nécessité, la culture de masse et la démocratie, fondée, comme l'a si bien saisi Tocqueville sur l'irruption de la masse dans l'histoire. Fourastié présente les décennies 45-75 comme les trente glorieuses. Ce furent les trente hideuses, la décomposition de l'art, de la religion, de la morale, de la cité même.

Nous poursuivons la publication d'une série qui devrait faire date ; qui forme un ensemble à lire en entier : une étude de Pierre Debray parue en novembre 1985 dans le mensuel Je Suis Français, sous le titre Une politique pour l'an 2000. La lecture de ces textes expliquera aux lecteurs qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies.

Nous poursuivons la publication d'une série qui devrait faire date ; qui forme un ensemble à lire en entier : une étude de Pierre Debray parue en novembre 1985 dans le mensuel Je Suis Français, sous le titre Une politique pour l'an 2000. La lecture de ces textes expliquera aux lecteurs qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies.

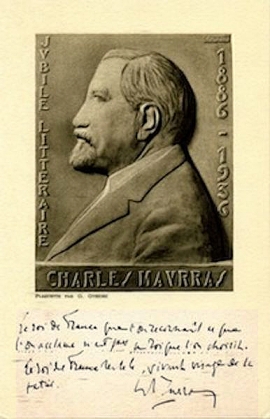

Cet article comme les précédents publiés hier jeudi est préparatoire à notre colloque Charles Maurras, l'homme de la politique, qui se tiendra à Marseille samedi 21 avril

Cet article comme les précédents publiés hier jeudi est préparatoire à notre colloque Charles Maurras, l'homme de la politique, qui se tiendra à Marseille samedi 21 avril

C’est vrai qu’Askolovitch ne demande rien de tel. C’est encore trop intellectuel. Il en reste à l’insulte, confirmant, par sa démesure – Déon aurait dû « passe[r] le reste de son âge à s’excuser, à réparer » le fait d’avoir été le secrétaire de Maurras de 1942 à 1944 à Lyon ! –, que l’hybris rend fou ceux qu’elle saisit, comme le savaient les Grecs. Car Askolovitch, comme Créon, est victime de sa propre haine, dans laquelle la raison ne peut plus avoir d’autre part que celle de tourner à vide – c’est la marque du raisonnement paranoïaque que Créon oppose à Antigone puis à son fils Hémon. Maurras, c’est le mal, Déon, secrétaire de Maurras, a été le secrétaire du Mal. Les haïr n’est pas seulement un droit, cela devient un devoir républicain, surtout pour lutter contre l’islamophobie – ne vous demandez pas ce qu’elle vient faire dans cette galère, Askolovitch l’ignore sans doute lui-même. Un regret ? « que le refus des socialistes parisiens [d’une sépulture à Déon] n’ait pas été exprimé politiquement. Il eût fallu dire qu’un fasciste ne pouvait pas reposer en paix ». Du reste, « ils n’ont aucun titre à notre monde, aucun » – la déshumanisation de l’adversaire est une conséquence de sa diabolisation. Quand on sait les mots admirables de Maurras sur Antigone, Vierge-Mère de l’Ordre, « née pour partager l’amour et non la haine », selon les mots de Sophocle, on se dit que la haine de Créon-Askolovitch et la défaite de la pensée qu’elle traduit sont la revanche de Maurras. Même si le tyran de Thèbes n’avait pas mérité un si pitoyable rejeton.

C’est vrai qu’Askolovitch ne demande rien de tel. C’est encore trop intellectuel. Il en reste à l’insulte, confirmant, par sa démesure – Déon aurait dû « passe[r] le reste de son âge à s’excuser, à réparer » le fait d’avoir été le secrétaire de Maurras de 1942 à 1944 à Lyon ! –, que l’hybris rend fou ceux qu’elle saisit, comme le savaient les Grecs. Car Askolovitch, comme Créon, est victime de sa propre haine, dans laquelle la raison ne peut plus avoir d’autre part que celle de tourner à vide – c’est la marque du raisonnement paranoïaque que Créon oppose à Antigone puis à son fils Hémon. Maurras, c’est le mal, Déon, secrétaire de Maurras, a été le secrétaire du Mal. Les haïr n’est pas seulement un droit, cela devient un devoir républicain, surtout pour lutter contre l’islamophobie – ne vous demandez pas ce qu’elle vient faire dans cette galère, Askolovitch l’ignore sans doute lui-même. Un regret ? « que le refus des socialistes parisiens [d’une sépulture à Déon] n’ait pas été exprimé politiquement. Il eût fallu dire qu’un fasciste ne pouvait pas reposer en paix ». Du reste, « ils n’ont aucun titre à notre monde, aucun » – la déshumanisation de l’adversaire est une conséquence de sa diabolisation. Quand on sait les mots admirables de Maurras sur Antigone, Vierge-Mère de l’Ordre, « née pour partager l’amour et non la haine », selon les mots de Sophocle, on se dit que la haine de Créon-Askolovitch et la défaite de la pensée qu’elle traduit sont la revanche de Maurras. Même si le tyran de Thèbes n’avait pas mérité un si pitoyable rejeton.

C’est qu’un autre Maurras – autre et pourtant le même – apparaît et apparaîtra de plus en plus au fur et à mesure qu’il sera étudié et compris. En effet, à côté de son registre clair, Maurras a tenu, par ailleurs et simultanément, en registre caché, à proprement parler crypté, une « fabuleuse » partition – car il s’agit de fables – où le mystère de sa vie et de son œuvre se trouve recelé. Le commencement en fut écrit dès 1892 ; il dira dès 1889 – pour le centenaire de la révolution française – ; alors, il s’ingénie à écrire et publier des contes allégoriques, rassemblés en un premier livre Le Chemin de Paradis, dont la forme symbolique d’allure païenne répondait au christianisme dévoyé au nom duquel une certaine cléricature et tout un courant pseudo-spirituel prétendaient, à l’époque, animer la démocratie en invoquant l’esprit des évangiles, à la suite de ce qu’on appelle le ralliement à la République, ordonné par Léon XIII ; et dans ces contes dits païens, ces mythes, ces fabliaux, Maurras révéla en quelque sorte à l’avance le sort d’une telle politique et les conséquences désastreuses qu’elle entraînera pour la France et pour l’Église. Mais qui pouvait comprendre ? Il s’arrangeait même pour qu’on ne le comprît pas. Il y mit tout son art.

C’est qu’un autre Maurras – autre et pourtant le même – apparaît et apparaîtra de plus en plus au fur et à mesure qu’il sera étudié et compris. En effet, à côté de son registre clair, Maurras a tenu, par ailleurs et simultanément, en registre caché, à proprement parler crypté, une « fabuleuse » partition – car il s’agit de fables – où le mystère de sa vie et de son œuvre se trouve recelé. Le commencement en fut écrit dès 1892 ; il dira dès 1889 – pour le centenaire de la révolution française – ; alors, il s’ingénie à écrire et publier des contes allégoriques, rassemblés en un premier livre Le Chemin de Paradis, dont la forme symbolique d’allure païenne répondait au christianisme dévoyé au nom duquel une certaine cléricature et tout un courant pseudo-spirituel prétendaient, à l’époque, animer la démocratie en invoquant l’esprit des évangiles, à la suite de ce qu’on appelle le ralliement à la République, ordonné par Léon XIII ; et dans ces contes dits païens, ces mythes, ces fabliaux, Maurras révéla en quelque sorte à l’avance le sort d’une telle politique et les conséquences désastreuses qu’elle entraînera pour la France et pour l’Église. Mais qui pouvait comprendre ? Il s’arrangeait même pour qu’on ne le comprît pas. Il y mit tout son art.

Sur

Sur Sur

Sur Sur

Sur  Sur

Sur

Environ 7000 éoliennes industrielles ont été érigées en France à la fin de 2017. Après le Grenelle de l’environnement, ce sont la Transition énergétique du couple Hollande-Royal et les ambitions macronniennes qui promeuvent les Énergies Renouvelables (ENR) et qui nous menacent de 20 000 à 25 000 aérogénérateurs, doux nom technique des éoliennes, de plus !

Environ 7000 éoliennes industrielles ont été érigées en France à la fin de 2017. Après le Grenelle de l’environnement, ce sont la Transition énergétique du couple Hollande-Royal et les ambitions macronniennes qui promeuvent les Énergies Renouvelables (ENR) et qui nous menacent de 20 000 à 25 000 aérogénérateurs, doux nom technique des éoliennes, de plus ! Et, pourtant, écologie et éolien industriel sont incompatibles. Si l’on en croit l’écologiquement correct, l’éolien est un moyen de production propre et écologique. Rien n’est plus faux et l’éolien est un gros producteur de CO2 et de pollution.

Et, pourtant, écologie et éolien industriel sont incompatibles. Si l’on en croit l’écologiquement correct, l’éolien est un moyen de production propre et écologique. Rien n’est plus faux et l’éolien est un gros producteur de CO2 et de pollution.