Sur le blog de Michel Onfray, au Point: ”Le surgissement du mot 'science' ne doit pas fonctionner comme un argument d'au

Sébastien Le Fol: Un conseil pour commencer, quel philosophe faut-il lire en confinement?

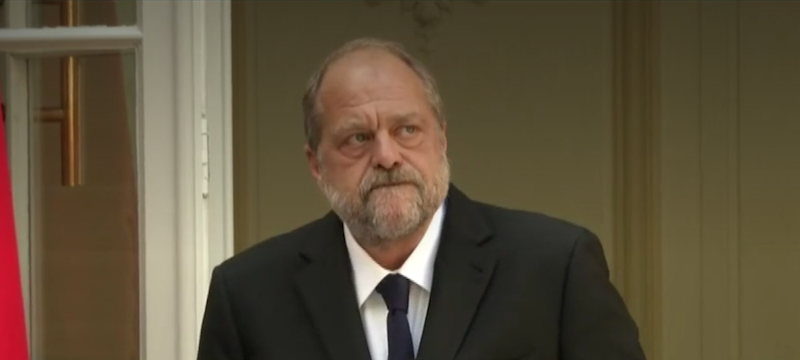

Michel Onfray: Ce peut être un stoïcien, car ils sont les philosophes du combat contre l'adversité par excellence: ils donnent des recettes pour lutter contre l'inquiétude, la peur, la crainte, l'angoisse, la vieillesse, la maladie, la souffrance, la trahison, la mort bien sûr. Je songe aux Pensées pour moi-même de Marc-Aurèle, aux Lettres à Lucilius de Sénèque, ou au Manuel d'Épictète. Mais, s'il ne fallait qu'un philosophe, ce serait Montaigne, qui, dans les Essais, les contient tous. Permettez-moi de signaler qu'une excellente version en français d'aujourd'hui a été publiée chez Bouquins Laffont-Mollat car le texte en ancien français du XVIe siècle n'est plus lisible en effet que par peu de gens. Toutefois, l'idée n'est pas de lire comme on lit sur la plage, en dilettante, légèrement, mais de façon soutenue, avec un crayon à la main et un petit cahier à disposition pour synthétiser, certes, mais surtout pour commenter ce qu'on lit et en faire un profit existentiel personnel.

SLF: Même si l'enseignement est organisé à distance, que faut-il apprendre à ses enfants qui ne soit plus enseigné dans l'Éducation nationale?

MO: Ce qu'on y apprenait jadis! À savoir lire, écrire, compter, calculer, donc analyser, penser, construire un esprit critique –toutes choses qui passent pour réactionnaires aux yeux des nihilistes qui, d'une façon orwellienne emblématique, se présentent depuis des années comme des progressistes! On peut aussi et surtout en profiter pour faire ce que l'école n'a jamais vraiment fait: enseigner l'art, qui est une véritable école de sensibilité. On peut ainsi apprendre des poèmes et se les réciter, lire de la poésie à plusieurs, mais aussi des histoires, lire des nouvelles de Maupassant à ses enfants, leur faire découvrir le théâtre ou l'opéra, textes et livrets à la main. Regarder des émissions intelligentes –les archives de l'INA d'Apostrophes, par exemple. Ces archives disponibles sur le Net permettent de laisser tomber les séries débiles au profit des travaux sur l'art d'Alain Jaubert, Palettes, ou les vingt-trois émissions de Grand'art de l'excellent Hector Obalk. Idem avec le cinéma: il est devenu une activité de marchands cupides, mais, avant cela, il a rendu possible un grand nombre de chefs-d'œuvre pendant la première moitié du XXe siècle. On ne se trompe pas en préférant le noir et blanc qui ne se résume pas aux Tontons flingueurs –très bon, au demeurant… Regardez les intégrales des grands: Jean Vigo, Carné, Renoir, Grémillon, Tourneur, Duvivier, Clouzot, ou, celui qui est pour moi le plus grand critique de notre société: Jacques Tati!

SLF: Sommes-nous encore capables de nous ennuyer?

MO:Pour ma part, j'ignore et j'ai toujours ignoré ce qu'est l'ennui! J'ai la chance d'être un lecteur compulsif depuis longtemps (et un auteur compulsif depuis longtemps aussi…) de sorte que les livres ont toujours été pour moi une issue de secours à toutes les impasses dans lesquelles j'aurais pu me trouver. Montesquieu a écrit cette phrase magnifique: "Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé." Dès lors, je n'imagine pas ce qu'est s'ennuyer pour quelqu'un d'autre! S'ennuyer, c'est n'avoir rien d'autre à fréquenter que soi. Or le monde est vaste en dehors de soi!

SLF: Qu'est-ce qui nous a fait accepter sans sourciller (pour la plupart d'entre nous) cette privation de liberté? Les amendes pour non-respect des règles de confinement ou la peur de la mort?

MO: Le bon sens… C'est d'ailleurs beaucoup plus tôt qu'il aurait fallu faire preuve de cet élémentaire bon sens. J'ai pour ma part signalé sur le plateau de télévision d'Audrey Crespo-Mara dès le 28 janvier, juste avec un peu de bon sens, que la Chine n'était pas un pays à prendre la décision de fermer une ville de plusieurs millions d'habitants sans de sérieuses raisons et qu'il y avait là l'aveu d'une menace véritable! Un pays totalitaire n'a que faire de dizaine de milliers de gens en plus ou en moins à cause d'un virus qui n'aurait été, disait-on partout à l'époque, qu'une grippe moins mortelle.

SLF: Le coronavirus marque-t-il une nouvelle étape dans l'effondrement de la civilisation judéo-chrétienne que vous analysez dans votre livre Décadence?

MO: Il s'inscrit dans ce qui existait déjà… Il prend sa place dans le mouvement d'effondrement. La pandémie montre l'impéritie du chef de l'État et du gouvernement, les propos incohérents parce que contradictoires d'Emmanuel Macron (restez chez vous mais allez voter, confinez-vous mais vous pouvez faire des exercices physiques, les écoles ne seront pas fermées puis elles sont fermées, le virus ignore les frontières mais on les ferme tout de même, etc.), conséquemment la démonétisation totale de la parole d'Emmanuel Macron à qui personne n'obéit. Il montre également le cynisme d'une ministre de la Santé démissionnaire qui tente de sauver sa peau en avouant dans un même mouvement qu'elle a préféré sa carrière à la vérité qui aurait épargné des vies. L'idéologie de l'Europe maastrichtienne, massivement matraquée depuis des décennies, tombe comme un fruit pourri: le résultat de cette politique libérale est qu'on trie les vieux à l'entrée des hôpitaux pour les laisser mourir dans leur coin, mais aussi qu'on envoie à la guerre, pour utiliser le mot du chef de l'État, un personnel soignant à qui on est incapable de fournir de simples masques ou du gel hydroalcoolique pour se protéger du mal qu'ils côtoient au plus près… Tout ce qui advient n'initie ni ne précipite la chute mais montre en pleine lumière quelles formes elle prend.

SLF: Dans ses Essais sur l'histoire de la mort en Occident, Philippe Ariès a montré à quel point notre société a refoulé la mort. Ce déni ne nous rend-il pas très vulnérables?

MO: Il n'y a pas de dénégation ou de refoulement de la mort, mais un nihilisme face à la caducité du discours chrétien sur elle. Jadis, la religion catholique disposait du monopole du discours sur la mort –Bossuet en avait formulé le contenu de manière sublime. Seuls quelques rares athées ou libres penseurs, quelques déistes ou francs-maçons n'y souscrivaient pas. Aujourd'hui, ce discours chrétien ne marche plus, même chez bon nombre de ceux qui se disent catholiques… Il s'agit donc moins d'un retour de la mort refoulée que d'une angoisse devant elle, décuplée par l'incapacité à y faire face et à y répondre avec une sagesse post-chrétienne. Les médias qui moulinent la mort vingt-quatre heures sur vingt-quatre mettent les Français face à ce trou dans l'être, dans leur être: ils expérimentent moins le retour de la mort refoulée que le nihilisme de l'époque qui, sur ce sujet comme sur tous les autres, n'a rien à proposer.

SLF: Nous manquons de masques: La Chine nous en envoie un million. Le coronavirus fait prendre conscience aux Européens de leur extrême vulnérabilité. Serions-nous devenus le nouveau tiers-monde ?

MO: De la même manière que la chute de l'URSS a montré que l'Ouest avait fantasmé pendant plus d'un demi-siècle sur cet empire marxiste-léniniste qui s'avérait un Tigre en papier, l'épidémie montre cruellement que cette Europe maastrichtienne présentée depuis un quart de siècle comme un monstre économique susceptible de faire pièce aux grands empires du monde chute sur ceci: elle n'est pas capable de fabriquer et de fournir des masques aux soignants qui accueillent les victimes de l'épidémie! L'Italie, qui fait partie de l'Union européenne et qui est forte de 60 millions d'habitants, enregistre plus de morts du coronavirus que la Chine, un pays de 1 milliard 300 millions d'habitants! De fait, l'Europe est devenue le nouveau tiers-monde –en abréviation, NTM…

SLF: Tout le monde imaginait que la prochaine crise viendrait de l'économie. Or c'est un virus qui met le monde à genoux. Pourquoi avons-nous sous-estimé ce risque? De nombreux scientifiques nous avaient mis en garde…

MO: Le virus n'existe pas indépendamment de l'économie! Dans une économie mondialisée, tout se tient. La voie libérale maastrichtienne a fait du profit l'horizon indépassable de toute politique. Produire des masques et les stocker? Pas rentable… Investir dans la recherche? Pas immédiatement rentable. Disposer d'un service de soins performant pour tous? Pas rentable, laissons les soins aux riches qui auront les moyens de se les offrir et les pauvres à leur solitude. Le virus arrivant, il révèle, au sens photographique du terme, la vérité des choix économiques, donc politiques, qui ont été faits depuis Giscard, Mitterrand compris, jusqu'à Macron.

SLF: La parole scientifique serait-elle devenue à ce point inaudible dans notre "démocratie des crédules", pour reprendre l'expression de Gérald Bronner?

MO: Attention à ne pas souscrire à la faribole de la science qui dirait le vrai! Relisons Bachelard qui invite à faire la science de la science pour examiner les véritables conditions de possibilité du discours scientifique! Les médecins de Molière, avec leurs clystères et leurs sangsues, se réclamaient de la science. En URSS, Lyssenko qui luttait contre la génétique de Mendel en la niant était aussi un scientifique! Greta Thunberg se réclame elle aussi de la science pour légitimer ses imprécations apocalyptiques. Or la science obéit à son temps et la génération spontanée défendue par Aristote a été science jusqu'à ce que Pasteur montre, plusieurs siècles plus tard, que c'était baliverne. Le surgissement du mot "science" ne doit pas fonctionner comme un argument d'autorité qui interdirait toute réflexion critique. En présence de toute science, le philosophe active d'abord l'épistémologie! Lire ou relire ce grand livre qu'est La formation de l'esprit scientifique.

SLF: Cette crise peut-elle provoquer un sursaut civique et moral dans nos sociétés?

MO: Elle peut provoquer pas mal de choses, mais je crois moins aux lendemains qui chantent qu'à une colère qui monte. Pour l'heure, elle se retient pour cause de décence, de début de confinement, d'abattement intellectuel et moral, d'informations parcellaires. Or il ne pourra pas ne pas y avoir un effet Buzyn: son entretien dans Le Monde a montré l'immense cynisme de nos gouvernants dans cette affaire –le sien compris… Mais cette crise ne refera pas à elle seule et d'un seul coup un esprit civique que cinquante années de propagande généralisée ont définitivement détruit en France.

SLF: Y a-t-il des épisodes historiques qui peuvent nous inspirer pour nous reconstruire?

Il ne sert à rien de chercher des raisons de comprendre le présent dans notre passé. Le présent suffit bien à qui fait fonctionner son intelligence, sa raison, sa réflexion, son esprit critique. Le simple exercice du bon sens suffit pour se prémunir de la propagande dans laquelle nous vivons sans cesse. Il faut penser les faits et ne jamais laisser le soin de leur commentaire aux autres –le mien compris…