L’Arménie en danger de mort, par Antoine de Lacoste

L’Arménie va-t-elle disparaître ? Cette question, qui eût été incongrue dans les années 1990, est aujourd’hui d’une actualité inquiétante.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie viennent en effet d’annoncer la conclusion prochaine d’un traité de paix. Ce qui pourrait augurer d’une bonne nouvelle, risque en réalité se révéler être la concrétisation des multiples concessions qu’exige le dictateur Aliev depuis la victoire de son armée.

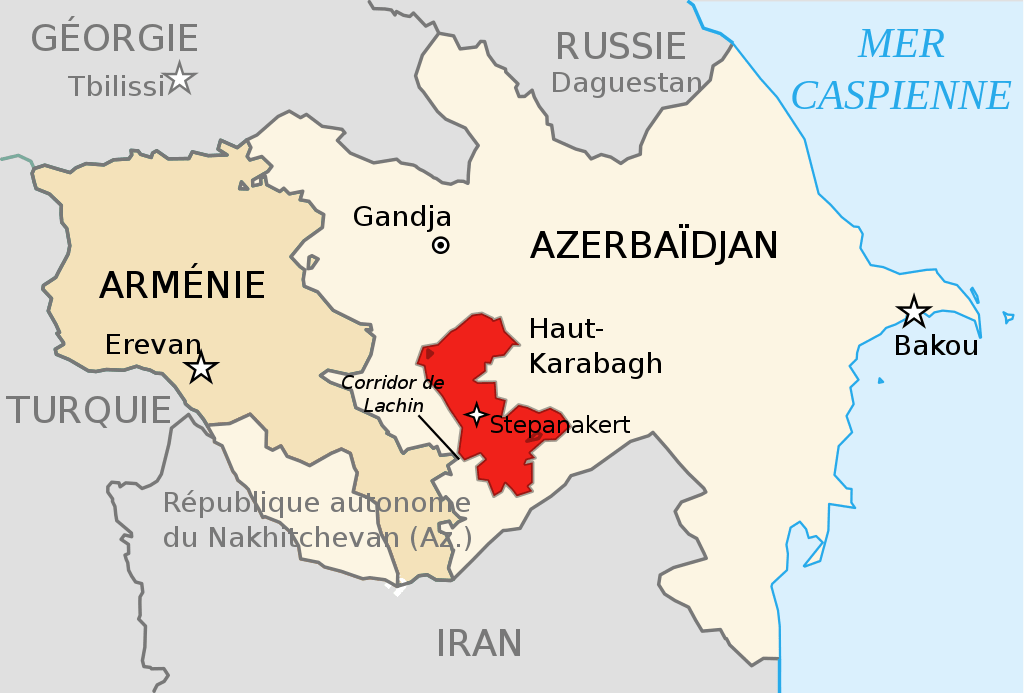

Revenons en arrière pour bien comprendre l’enchaînement des faits. Les conflits territoriaux entre les deux pays sont anciens. Avant même l’éclatement de l’Union soviétique, dont ils étaient deux des républiques, leurs armées s’affrontèrent au cours d’une guerre très meurtrière. Tout avait démarré le 12 juin 1988 lorsque la région autonome du Haut-Karabagh fit sécession de la république d’Azerbaïdjan à laquelle Staline avait décidé de la rattacher en 1920 malgré les protestations arméniennes. Tout au long de ces années, les tensions entre les deux pays avaient été nombreuses mais bien évidemment le système soviétique empêchait qu’elles dégénèrent en conflit armé.

Dans ce contexte, les Arméniens du Haut-Karabagh subissaient parfois des persécutions religieuses de la part du pouvoir communiste, mais n’avait rien à craindre de l’ennemi azéri tenu de respecter la tranquillité de l’enclave chrétienne.

Après 1988, les tensions se firent plus fortes puisse transformèrent en guerre ouverte en 1991. Ce fut l’année de l’éclatement de l’Union soviétique et, entre août et septembre, l’Azerbaïdjan puis le Haut-Karabagh et enfin l’Arménie proclamèrent leur indépendance. Plus aucun frein ne pouvait empêcher la guerre qui dura trois ans et fit plusieurs dizaines de milliers de morts, sans doute 30 000.

Pour cette première manche, les combattants du Haut-Karabagh et l’armée arménienne remportèrent une éclatante victoire. Les belligérants utilisaient le même matériel soviétique vieillissant et la valeur du fantassin arménien était bien supérieure à celle du combattant azéri, moins motivé de surcroît.

L’armistice de 1994 entraîna des déplacements de population qui eurent de lourdes conséquences. Les Arméniens vivant en territoire azéri furent expulsés (et certains massacrés) et les Azéris vivant en Arménie subirent le même sort, les massacres en moins. Mais les Arméniens allèrent plus loin et vidèrent littéralement de ses habitants azéris les territoires situés entre l’Arménie et le Haut-Karabagh. Cela permettait de mieux sécuriser le Haut-Karabagh ainsi entouré d’un glacis quasi désertique contrôlé par l’armée arménienne. Le lien entre les Arméniens du Haut-Karabagh et de l’Arménie elle-même se faisait par un étroit passage appelé Corridor de Latchine.

Le dictateur Aliev ne se satisfit évidemment pas de cette situation et n’eut de cesse de préparer sa revanche. Il mourut en 2003 et son fils, l’actuel président, lui succéda. Les préparatifs de la revanche s’accélérèrent et la Turquie y joua un rôle décisif. Elle modernisa l’armée azérie et lui vendit du matériel haut de gamme, en particulier les drones Bayraktar (du nom du gendre d’Erdogan, inventeur du produit), qui allaient révolutionner le champ de bataille. L’argent du pétrole de Bakou avait considérablement enrichi l’Azerbaïdjan.

Les Arméniens, eux, ne se préparèrent à rien. Leur armée resta telle qu’elle était avec des combattants valeureux mais du matériel dépassé. Miné par la corruption et l’émigration (un million d’Arméniens sur quatre millions d’habitants quittèrent le pays au cours des vingt ans qui suivirent l’indépendance), l’Arménie s’enfonça progressivement dans la pauvreté.

Son parapluie, c’était la Russie qui avait une base militaire dans le pays. Les relations étaient très amicales et, à de nombreuses reprises, les Russes attirèrent l’attention des Arméniens sur le ressentiment des Azéris suite aux expulsions des territoires qui entouraient le Haut-Karabagh. Ils conseillaient même de permettre le retour des Azéris ce dont l’Arménie ne voulait pas. Les Russes entretenaient d’excellentes relations avec l’Azerbaïdjan en raison notamment de leurs intérêts communs de producteurs de pétrole

Le tournant se produisit en 2018. Un nouveau venu, Nikol Pachinian remporta les élections. Député d’opposition d’un parti libéral pro-occidental, il profita d’un mouvement populaire de mécontentement, attisé comme il se doit par les réseaux occidentaux, pour se faire élire par le Parlement puis remporter les élections législatives.

Ce fut le début des malheurs arméniens. Pachinian prit ses distances avec Moscou, se laissa griser par ses chaleureuses rencontres avec les dirigeants américains et européens, ignora l’Azerbaïdjan et ne prit aucune mesure pour renforcer son armée.

La suite était inéluctable. En septembre 2020, l’armée azéri attaqua le Haut-Karabagh. Il se défendit valeureusement, très vite épaulé par toute l’armée arménienne. Les combats furent féroces mais les drones turcs firent la différence et les vieux chars soviétiques de l’armée arménienne furent décimés avec leurs équipages. De plus, pour aider son ami Aliev, Erdogan envoya des milliers d’islamistes syriens à la solde d’Ankara venus des territoires syriens occupés par la Turquie. L’aide militaire israélienne fut également précieuse (en échange de laquelle les Israéliens ont le droit de surveiller l’Iran depuis l’Azerbaïdjan). Dès lors, les dés étaient jetés.

Les nouveaux amis occidentaux de Pachinian ne bougèrent évidemment pas et il appela la Russie au secours. Poutine imposa un cessez-le-feu à Aliev qui accepta, craignant une intervention de l’aviation russe. Bien sûr, l’Arménie dut accepter les conditions azéries et quitter les territoires occupés depuis 1994. Que ne l’avait-elle fait avant ! De plus, un tiers du Haut-Karabagh conquis était annexé par le vainqueur. L’essentiel était toutefois préservé avec le maintien de la souveraineté du reste du Haut-Karabagh et de sa capitale Stepanakert.

Aliev, qui avait dû céder à Poutine, rongea son frein et, en attendant de pouvoir aller plus loin, organisa l’épuration ethnique et religieuse du Haut-Karabagh annexé. De nombreuses églises furent profanées et détruites et les exactions contre les civils furent nombreuses.

De façon totalement incompréhensible, Pachinian multiplia les vexations envers Moscou, critiquant son dirigeant, condamnant l’invasion de l’Ukraine entre autres. Parallèlement il renforça ses liens avec les Etats-Unis et l’Europe, notamment Emmanuel Macron.

La Russie se désintéressa alors du sort du Haut-Karabagh d’autant que l’Azerbaïdjan jouait un rôle important pour aider la Russie à détourner les très intelligentes sanctions occidentales. L’Europe le savait parfaitement mais comme Ursula von der Layen venait, pour remplacer le gaz russe, de conclure un accord gazier important avec Bakou, tout le monde fit semblant de ne rien voir. Les délices de la politique européenne…

Aliev acheva le travail en septembre 2023 en lançant l’ultime attaque contre le Haut-Karabagh. L’occident ne broncha pas, la Russie non plus et l’Arménie n’envoya même pas son armée.

Abandonnés, les 110 000 habitants quittèrent leur pays dans les larmes pour fuir les inévitables exactions de l’armée azérie qui a une solide réputation en la matière.

Cette tragédie n’est hélas sans doute pas la dernière. Aujourd’hui, c’est vers le sud qu’Aliev regarde. L’enclave du Nakhitchevan, donnée aux Azéris par Staline en 1921 (avec départ progressif des Arméniens à la clé), est limitrophe de la Turquie par son extrémité nord-ouest. L’ambition d’Ankara et de Bakou est de relier à l’est le dit Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan, ce qui donnerait de facto à la Turquie un accès à la Mer Caspienne et donc à l’ensemble de l’Asie, rêve turcoman ultime d’Erdogan.

Pour ce brillant plan, il faut soit attaquer l’Arménie elle-même, ce qui est tout de même risqué, soit lui tordre le bras pour la convaincre de céder une portion de son territoire au sud permettant la construction d’une route.

C’est peut-être une des clauses du futur traité de paix mettant fin au conflit. Ce traité annoncé et non signé reste secret. Le monde entier l’a salué sans l’avoir lu. Nous verrons bien.

Au-delà de ce traité et de ses clauses, l’Arménie nous semble aujourd’hui en grand danger. La tenaille turco-azérie ne se relâchera pas, Pachinian a perdu la Russie et ne pourra compter sur l’occident. Le pire est devant elle.