« Conservateur et libéral, la grande tension » : une analyse d'Éric Zemmour

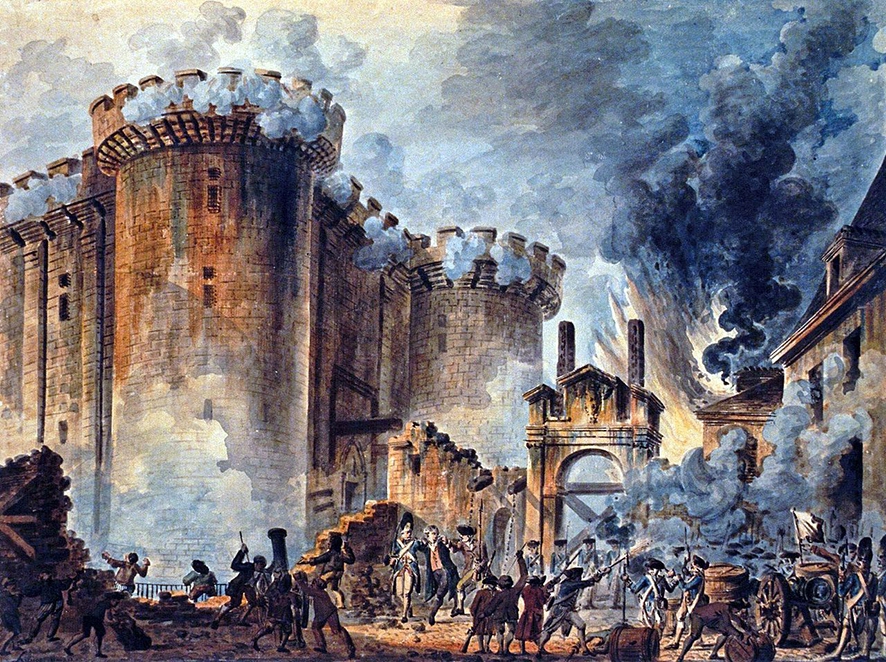

Zemmour commente ici « une histoire didactique et passionnante du conservatisme, qui s'achèverait en supplément d'âme du libéralisme ». Une occasion pour lui de faire ressortir avec clarté et pertinence les « tensions » - c'est à dire, au fond, les contradictions - existant entre ces concepts, qui se voudraient alliés. Et les réalités politiques et sociales qu'elles engendrent. Encore faudrait-il s'entendre sur les mots. « Conservateur », pour commencer. Un mot qui n'a de sens ou de valeur que par son objet. Il avait un sens lorsque Comte lançait son « Appel aux conservateurs» [1855 !], un sens tout autre - ridicule et négatif - pour les nationalistes et monarchistes autour des années 1900. Vers 1980, Boutang pensait qu'il n'y avait déjà plus rien à conserver de notre société proprement dite - « qui n'a que des banques pour cathédrales ». Que voulons-nous conserver ? La modernité et ses avatars postmodernes ou la France profonde, la France historique, sa civilisation ? A travers son analyse des tensions entre capitalisme et libéralisme sous leurs traits d'aujourd'hui, Zemmour - comme Buisson - n'hésite pas à remonter au vrai clivage - sous quelque vocable qu'on les désigne - entre la France historique multiséculaire et celle opposée qui naît des Lumières et de la Révolution. Dans quel camp se situera de fait le courant qui se réclame aujourd'hui du conservatisme ? C'est bien là, à notre avis, la question de fond. Lafautearousseau

Zemmour commente ici « une histoire didactique et passionnante du conservatisme, qui s'achèverait en supplément d'âme du libéralisme ». Une occasion pour lui de faire ressortir avec clarté et pertinence les « tensions » - c'est à dire, au fond, les contradictions - existant entre ces concepts, qui se voudraient alliés. Et les réalités politiques et sociales qu'elles engendrent. Encore faudrait-il s'entendre sur les mots. « Conservateur », pour commencer. Un mot qui n'a de sens ou de valeur que par son objet. Il avait un sens lorsque Comte lançait son « Appel aux conservateurs» [1855 !], un sens tout autre - ridicule et négatif - pour les nationalistes et monarchistes autour des années 1900. Vers 1980, Boutang pensait qu'il n'y avait déjà plus rien à conserver de notre société proprement dite - « qui n'a que des banques pour cathédrales ». Que voulons-nous conserver ? La modernité et ses avatars postmodernes ou la France profonde, la France historique, sa civilisation ? A travers son analyse des tensions entre capitalisme et libéralisme sous leurs traits d'aujourd'hui, Zemmour - comme Buisson - n'hésite pas à remonter au vrai clivage - sous quelque vocable qu'on les désigne - entre la France historique multiséculaire et celle opposée qui naît des Lumières et de la Révolution. Dans quel camp se situera de fait le courant qui se réclame aujourd'hui du conservatisme ? C'est bien là, à notre avis, la question de fond. Lafautearousseau

Si la victoire de François Fillon en a étonné plus d'un, ce n'est pas seulement parce que peu de gens pouvaient imaginer que « Mister Nobody » s'immiscerait dans le combat de coqs entre Sarkozy et Juppé, mais aussi, et surtout, parce que son programme était à la fois le plus libéral (en économie) et le plus conservateur (sur les mœurs), ce qui paraissait doublement incompatible avec la France. L'affaire semblait entendue depuis belle lurette : notre pays aimait trop l'État pour être libéral, aimait trop l'égalité pour tolérer la liberté, aimait trop la Révolution pour avoir le respect des traditions, et tenait le travail, la famille et la patrie pour des valeurs maudites depuis Vichy. Les augures ont eu tort. Un conservatisme libéral semble renaître en France dans le sillon de Fillon, qui paraissait embaumé sous le masque poussiéreux et oublié de Guizot ou de Renan.

Si la victoire de François Fillon en a étonné plus d'un, ce n'est pas seulement parce que peu de gens pouvaient imaginer que « Mister Nobody » s'immiscerait dans le combat de coqs entre Sarkozy et Juppé, mais aussi, et surtout, parce que son programme était à la fois le plus libéral (en économie) et le plus conservateur (sur les mœurs), ce qui paraissait doublement incompatible avec la France. L'affaire semblait entendue depuis belle lurette : notre pays aimait trop l'État pour être libéral, aimait trop l'égalité pour tolérer la liberté, aimait trop la Révolution pour avoir le respect des traditions, et tenait le travail, la famille et la patrie pour des valeurs maudites depuis Vichy. Les augures ont eu tort. Un conservatisme libéral semble renaître en France dans le sillon de Fillon, qui paraissait embaumé sous le masque poussiéreux et oublié de Guizot ou de Renan.

Dans ce nouveau contexte politique, le livre de Jean-Philippe Vincent tombe à pic. Qu'est-ce que le conservatisme ? s'interroge notre auteur. Sa réponse est à la fois philosophique et historique. L'auteur nous plonge avec délectation dans une évocation des grands anciens, Burke, Maistre, Chateaubriand, Balzac, Tocqueville, Renan, Taine, revenant même jusqu'à la République romaine de Cicéron, pour dégager les grands axes d'une pensée conservatrice qui s'oppose en tous points à un progressisme, « pot-pourri d'existentialisme et de marxisme », qui a pignon sur rue en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Le rapport au temps est totalement opposé chez les conservateurs et les progressistes. Ces derniers utilisent le futur (un futur utopique ou rêvé) pour interpréter le présent ; les conservateurs utilisent le passé pour interpréter le présent et agir dans l'instant… La nostalgie du passé est quand même plus raisonnable que la nostalgie du futur. »

C'est de la belle ouvrage, didactique en diable, parfois même un brin scolaire, écrit d'une plume qui ne cherche pas l'effet, un peu comme ces vieilles vestes en tweed qu'affecte le jeune homme très British choisi en couverture du livre. Notre auteur nous permet de combler notre ignorance des penseurs les plus récents du conservatisme qui, à part Soljenitsyne et peut-être Bertrand de Jouvenel, sont largement méconnus en France.

Jean-Philippe Vincent veut y voir la preuve que le conservatisme est une pensée encore vivante. Il annonce pour notre époque l'émergence d'un conservatisme libéral en Europe, et la victoire de François Fillon a dû le réjouir. Il cherche à tout prix à marier libéralisme et conservatisme, celui-ci comme « le supplément d’âme » de celui-là. Pourtant, il n'ignore nullement que conservatisme et libéralisme se livrent une guerre sourde depuis des décennies : que le principe d'autorité et le respect des traditions, des enracinements et des nations, qui définit le conservatisme, est miné par le libéralisme qui fait de l'individu et du marché les seuls maîtres de notre destin. Notre auteur est lucide : « C’est que le libéralisme, pour fonctionner de façon appropriée, a un besoin vital de racines conservatrices, des racines que pourtant il s'évertue à saper. » Mais fait profession d’optimisme : « C’est un fait que l'éthique du capitalisme est un conservatisme. Et c'est également un fait que lorsque cette éthique est subvertie par le jeu débridé du marché, le risque est grand non seulement pour le capitalisme, mais pour plus globalement pour le système libéral-démocratique. De ce simple point de vue, capitalisme et conservatisme apparaissent comme complémentaires et même étroitement complémentaires : il ne peut guère y avoir de capitalisme durable sans une éthique conservatrice. »

C'est pourtant une « complémentarité » qui tourne le plus souvent au conflit ouvert où c'est toujours le même qui perd. Les destins des deux incarnations modernes de ce conservatisme libéral cher à notre auteur en sont des preuves cruelles. En France, le quinquennat de Georges Pompidou a été miné par le travail de taupe culturel d'une extrême gauche libertaire issue de Mai 68, qui imposa ses codes à visage découvert sous Giscard et prit le pouvoir sous Mitterrand. Et la plus grande réussite du libéral Pompidou est une industrialisation du pays conduite grâce à un colbertisme remarquablement efficace. En Angleterre, notre auteur rappelle pertinemment que le thatchérisme fut avant tout une philosophie morale et religieuse. La « Dame de fer » avait pour haute ambition de restaurer l'éthique victorienne de l'effort, du travail, de l'épargne, de la religion et de la patrie. Elle était sincère et déterminée. Mais le marché n'avait que faire de ses ambitions morales et l'Angleterre devint le pays du culte de l'argent, du cosmopolitisme de la ville-monde Londres, des mafias russes et des paradis fiscaux, de l'alcoolisme de masse des jeunes et des grossesses précoces des adolescentes, et d'une immigration venue du monde entier, charriant en particulier un islam qui y prit ses quartiers, imposant ses mœurs et jusqu'à sa loi, prônant à visage découvert le djihad et la charia. Dans ces deux exemples, on voit bien où est le capitalisme, on voit bien où est le marché, on voit même où est le libéralisme, mais on ne voit pas où est le conservatisme. On ne voit pas où est son « éthique judéo-chrétienne issue de l'Europe du XVIIe siècle » où le libéralisme est né. On voit mal la doctrine sociale de l'Église. On voit mal l'amour des préjugés et des coutumes et des traditions cher au grand Burke. C'est ce qu'ont rappelé avec force les classes populaires anglaises, marginalisées économiquement, géographiquement et culturellement par trente ans de thatchérisme, avec le référendum sur le Brexit !

Notre auteur fait mine d'ignorer que le capitalisme du XIXe siècle a muté, à partir du milieu du XXe siècle, qu'il a abandonné le culte de l'épargne pour celui de la consommation, l'économie de l'accumulation pour l'économie du désir, la morale austère du stoïcisme (même un brin hypocrite) pour l'immoralité joyeuse de l'hédonisme, la stricte hiérarchie du patriarcat pour l'égalitarisme indifférencié du féminisme. Le libéralisme est passé de Guizot à Cohn-Bendit ; l'héritier du conservatisme est devenu son pire ennemi. Le fils ingrat a tué le père. Au moins, François Fillon et ses soutiens sont-ils prévenus. •

Qu'est-ce que le conservatisme ? Jean-Philippe Vincent, Les Belles lettres, 245 p., 24,90 €.

Le Figaro 30.11

Les penseurs libéraux ont souvent ce travers de postuler que les choix politiques sont motivés exclusivement par l’intérêt économique. Pourtant leur maître, Tocqueville, avait prédit qu’à l’ère de la démocratie de masse, l’envie serait un mobile déterminant. La fascination pour la gloire en est un autre. Elle permit à Napoléon de sacrifier impunément des Français par centaines de milliers et ceux qui en réchappaient, plus ou moins éclopés, s’enorgueillissaient d’avoir été de la chair à canon à Austerlitz, à Wagram, à Friedland, à Moscou.

Les penseurs libéraux ont souvent ce travers de postuler que les choix politiques sont motivés exclusivement par l’intérêt économique. Pourtant leur maître, Tocqueville, avait prédit qu’à l’ère de la démocratie de masse, l’envie serait un mobile déterminant. La fascination pour la gloire en est un autre. Elle permit à Napoléon de sacrifier impunément des Français par centaines de milliers et ceux qui en réchappaient, plus ou moins éclopés, s’enorgueillissaient d’avoir été de la chair à canon à Austerlitz, à Wagram, à Friedland, à Moscou.

« Quelle haine, quelle rage de la part des européistes. Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Au lendemain du Brexit, j’avais fait une conférence de presse en disant aux Français : écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent et vous verrez, alors, le vrai visage de l’Union européenne et de ses défenseurs. » C’est par ces paroles que Marine Le Pen s’adressait à ses collègues du Parlement européen mardi 5 juillet.

« Quelle haine, quelle rage de la part des européistes. Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Au lendemain du Brexit, j’avais fait une conférence de presse en disant aux Français : écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent et vous verrez, alors, le vrai visage de l’Union européenne et de ses défenseurs. » C’est par ces paroles que Marine Le Pen s’adressait à ses collègues du Parlement européen mardi 5 juillet. Tout comme Rivarol (le style en moins), Cohn-Bendit n’a jamais fait dans la nuance, et enchaîner sur la faute du peuple britannique, après cette évocation du nazisme, il fallait quand même oser : « Et quand les Anglais savent qu’ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 52 % pour le Brexit, maintenant 10 à 20 % des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments d’un Montebourg complètement crétin contre les peuples… »

Tout comme Rivarol (le style en moins), Cohn-Bendit n’a jamais fait dans la nuance, et enchaîner sur la faute du peuple britannique, après cette évocation du nazisme, il fallait quand même oser : « Et quand les Anglais savent qu’ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 52 % pour le Brexit, maintenant 10 à 20 % des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments d’un Montebourg complètement crétin contre les peuples… »

Au commencement était le journal. Un premier, puis un second article dans l'hebdomadaire Marianne, en pleine bataille contre la réforme des programmes scolaires engagées par Najat Valaud-Belkacem. Avec ses éditoriaux frémissants d'une colère légitime et talentueuse, Jacques Julliard fit partie de cette escouade de « pseudo-intellectuels » dénoncés par la ministre, qui chargèrent et sabrèrent avec la fureur et l'efficacité redoutable de la cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Aussitôt lus dans l'hebdomadaire, aussitôt repérés par un éditeur à l'œil acéré ; aussitôt commandés, imprimés, publiés. Les deux éditos sont désormais précédés d'une longue et utile mise en perspective, mais ils n'en constituent pas moins le cœur battant du texte. À juste titre. Ils méritaient les honneurs d'une publication. Le coup d'éditeur n'est pas seulement cette fois simple ravaudage commercial. Le travail a été rapide, expédié mais pas bâclé ; le libelle de circonstance s'avère le produit d'une lente et profonde maturation.

Au commencement était le journal. Un premier, puis un second article dans l'hebdomadaire Marianne, en pleine bataille contre la réforme des programmes scolaires engagées par Najat Valaud-Belkacem. Avec ses éditoriaux frémissants d'une colère légitime et talentueuse, Jacques Julliard fit partie de cette escouade de « pseudo-intellectuels » dénoncés par la ministre, qui chargèrent et sabrèrent avec la fureur et l'efficacité redoutable de la cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Aussitôt lus dans l'hebdomadaire, aussitôt repérés par un éditeur à l'œil acéré ; aussitôt commandés, imprimés, publiés. Les deux éditos sont désormais précédés d'une longue et utile mise en perspective, mais ils n'en constituent pas moins le cœur battant du texte. À juste titre. Ils méritaient les honneurs d'une publication. Le coup d'éditeur n'est pas seulement cette fois simple ravaudage commercial. Le travail a été rapide, expédié mais pas bâclé ; le libelle de circonstance s'avère le produit d'une lente et profonde maturation.

Pourquoi la gauche, malgré ses prétentions critiques face à l'Histoire, se montre-t-elle aujourd'hui incapable de penser le monde? A cette question déplaisante pour les grandes têtes molles du gauchisme culturel, il conviendrait d'en associer une seconde afin d'être complet. Pourquoi la droite, malgré ses prétentions patrimoniales, se montre-t-elle incapable de conserver le monde ? Les « mystères de la gauche » dont a merveilleusement parlé le philosophe Jean-Claude Michéa dans un « précis de décomposition » d'un genre un peu particulier s'appréhendent à la seule condition d'envisager en miroir ceux de la droite. Là, ceux qui ne sont plus capables de rien comprendre ; ici, ceux qui ne veulent plus rien sauver — surtout ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui n'ont rien : les pauvres et le peuple. C'est cependant à la seule gauche postmoderne que s'en prend le philosophe Renaud Garcia dans Le Désert de la critique, déconstruction et politique (Editions l'Echappée). Un livre qui fera date, soyons en sûr, comme ont fait date Orwell anarchist tory (1995), L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (1999) et Impasse Adam Smith (2002) de Jean-Claude Michéa.

Pourquoi la gauche, malgré ses prétentions critiques face à l'Histoire, se montre-t-elle aujourd'hui incapable de penser le monde? A cette question déplaisante pour les grandes têtes molles du gauchisme culturel, il conviendrait d'en associer une seconde afin d'être complet. Pourquoi la droite, malgré ses prétentions patrimoniales, se montre-t-elle incapable de conserver le monde ? Les « mystères de la gauche » dont a merveilleusement parlé le philosophe Jean-Claude Michéa dans un « précis de décomposition » d'un genre un peu particulier s'appréhendent à la seule condition d'envisager en miroir ceux de la droite. Là, ceux qui ne sont plus capables de rien comprendre ; ici, ceux qui ne veulent plus rien sauver — surtout ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui n'ont rien : les pauvres et le peuple. C'est cependant à la seule gauche postmoderne que s'en prend le philosophe Renaud Garcia dans Le Désert de la critique, déconstruction et politique (Editions l'Echappée). Un livre qui fera date, soyons en sûr, comme ont fait date Orwell anarchist tory (1995), L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (1999) et Impasse Adam Smith (2002) de Jean-Claude Michéa.

Modernité… Tous les médias n’ont plus que ce mot à la bouche. Il faut être moderne, nous dit-on, « parce qu’on n’arrête pas le progrès ». Au fait, ça veut dire quoi, la « modernité » ?

Modernité… Tous les médias n’ont plus que ce mot à la bouche. Il faut être moderne, nous dit-on, « parce qu’on n’arrête pas le progrès ». Au fait, ça veut dire quoi, la « modernité » ?

L'imbroglio catalan se poursuit comme il était à craindre. Sur un mode tragi-comique qui n'honore ni le baroque Puigdemont, ni la Catalogne, ni même l'Espagne.

L'imbroglio catalan se poursuit comme il était à craindre. Sur un mode tragi-comique qui n'honore ni le baroque Puigdemont, ni la Catalogne, ni même l'Espagne.

Rien de ce qui se passe en Allemagne n'est sans conséquences pour la France et pour l'Europe. Ce fut le cas dans le passé et l'est toujours aujourd'hui.

Rien de ce qui se passe en Allemagne n'est sans conséquences pour la France et pour l'Europe. Ce fut le cas dans le passé et l'est toujours aujourd'hui.

Mais il y a beaucoup plus grave que l’illustration de cette tare chronique du jacobinisme dans les finances publiques, et Stéphane Bern a eu le courage de le mettre en lumière, en dénonçant (photo) la loi en voie de promulgation, sur les aménagements du parc immobilier dite « loi Elan».

Mais il y a beaucoup plus grave que l’illustration de cette tare chronique du jacobinisme dans les finances publiques, et Stéphane Bern a eu le courage de le mettre en lumière, en dénonçant (photo) la loi en voie de promulgation, sur les aménagements du parc immobilier dite « loi Elan».  Pour l’instant le gouvernement s’est contenté de paroles lénifiantes, telle

Pour l’instant le gouvernement s’est contenté de paroles lénifiantes, telle