Feuilleton : Son "érudition intelligente" fait "des lecteurs reconnaissants" : Jacques Bainville... (113)

(retrouvez l'intégralité des textes et documents de ce sujet, sous sa forme de Feuilleton ou bien sous sa forme d'Album)

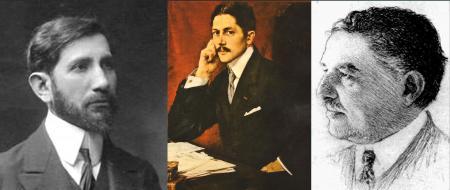

Illustration : portrait de Jacques Bainville par Marie-Lucas Robiquet; couverture du "Jacques Bainville, La Monarchie des Lettres, Histoire, Politique et Littérature", Édition établie et présentée par Christophe Dickès, Bouquins, Robert Laffont (1.149 pages).

Aujourd'hui : Bainville parle de Maurras et de la vertu de l'amitié...

1. Portrait de Charles Maurras

Préface de l'ouvrage collectif Charles Maurras : Études, portraits, documents, biographies. Éditions de la revue Le Capitole, Paris, 1925

"Timon de Phlionte disait de son maître Pyrrhon : « Je l'ai vu simple et sans morgue, affranchi de ces inquiétudes avouées ou secrètes dont la multitude des hommes se laisse accabler en tout lieu par l'opinion et par les lois instituées au hasard.»

Tel nous voyons chaque jour Charles Maurras et ceux qui auront eu le privilège d'être de ses amis auront connu son coeur intrépide.

Ils auront connu encore la lumière de son esprit. Comme Cicéron le disait de Carnéade : « Jamais il ne soutint une thèse sans la faire triompher. Jamais il n'attaqua une doctrine sans la détruire. » Ainsi Maurras aura paru pour enseigner son siècle. Ainsi de ses flèches rapides, il aura percé les « nuées ».

Dur aux erreurs, ce dialecticien invincible est indulgent aux hommes. A tous, son génie prête quelque chose de ses richesses. Leibniz ne méprisait presque rien. Maurras ne méprise personne. Le plus humble s'en va, comme le plus orgueilleux, pénétré de son intelligence et de sa bonté, parce qu'il sait, chez tous, faire jaillir l'étincelle divine. Et par là, il est encore un très grand poète.

Quand j'aurai ajouté que nul moins que lui ne tient aux honneurs et aux biens de ce monde et qu'il ne place rien au-dessus des idées, on saura que nous avons parmi nous un sage de la Grèce.

J'ai lu beaucoup d'études sur Maurras. Aucune ne m'a satisfait complètement. J'indiquerai seulement aux chercheurs qu'ils n'entendront sa pensée, qu'ils ne la cerneront et ne la pénétreront que s'ils remontent jusqu'à Dante.

Je ris beaucoup quand je vois traiter Maurras comme un monsieur ordinaire... On est prié de ne pas s'adresser au concierge mais à l'altissime.

Qu'on se rappelle aussi que le désintéressement de Maurras est absolu. C'est une de ses forces. Il ne recherche pas l'argent, pas même la gloire littéraire. Il aurait pu s'assurer une existence tranquille et agréable, et il ne craint pas de s'exposer à la prison. Quand on est un gouvernement, il est incommode d'avoir un homme pareil contre soi. Maurras ne vit que pour ses idées et on n'a aucune prise sur lui; Henri Vaugeois appelait Mauras le noûs, l'esprit pur. C'est sa définition la plus vraie."

2. Vertu de l'Amitié

Molière et la Fontaine étaient très amis. Molière mourut le premier. Aujourd'hui, leurs deux tombes s'élèvent côte à côte au cimetière du père Lachaise. Sur celle de Molière, on peut lire le petit épigramme que La Fontaine composa pour lui, après sa mort :

"Dans ce tombeau gisent Plaute et Térence

Et, cependant, le seul Molière y gît :

Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit,

Dont le bel art réjouissait la France.

Ils sont partis, et j'ai peu d'espérance

De les revoir. Malgré tous nos efforts,

Pour un long temps, selon toute apparence,

Térence et Plaute, et Molière sont morts."

On semble loin de Bainville ? Et pourtant, si l'on y réfléchit...

N'y a-t-il pas eu un miracle permanent, à L'Action française, pendant près de trente ans : celui de faire vivre vivre côte à côte, dans les mêmes locaux et, pour Bainville et Daudet, dans le même bureau, à la même table de travail, trois esprits aussi dissemblables que Bainville, Daudet et Maurras ? Et - Bainville et Daudet l'ont précisé -sans la moindre dispute ! D'eux trois, réunis sur la même Une prestigieuse de L'Action française, ne peut-on dire - nous voilà à notre point de départ - ce que dit La Fontaine : "Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit / Dont le bel art réjouissait la France... " ?

Élu à l'Académie française, en 1935, Jacques Bainville explique les raisons de cette exceptionnelle amitié dans une très belle allocution - très émouvante, si l'on songe que, atteint d'un cancer, il lui reste moins d'un an à vivre... - au cours de la petite fête organisée dans les locaux du journal, alors rue du Boccador :

VERTU DE L’AMITIÉ

Mesdames, mes chers amis,

Je suis trop ému pour vous remercier, autrement que par des phrases maladroites, de votre présence et de tant de témoignages affectueux. Laissez-moi seulement vous dire que ce n’est pas moi que l’on fête aujourd’hui, mais l’amitié et la fidélité.

Ce matin, dans un faisceau de palmes trop généreuses, Pampille (1) m’en a décerné une qui me touche entre toutes. Elle a rappelé délicatement, avec des mots de poète comme elle seule sait en trouver, que, depuis plus d’un quart de siècle, nous étions tous unis dans la bonne et la mauvaise fortune, dans les jours de bonheur et dans les jours de malheur. Oui, je crois que si nous avons montré quelque chose, c’est que l’amitié n’est pas une chimère.

Ce n’est pas non plus un mérite. C’est la plus grande douceur de l’existence. Jeudi dernier, quand Léon Daudet est venu m’embrasser, il m’a dit un mot qu’il me permettra de citer, parce que c’est tout lui, avec son coeur, sa bonne humeur, son magnanime détachement de lui-même : « Voilà le plus grand plaisir que j’aie eu depuis longtemps dans ma chienne de vie. » Entre nous, il avait même dit un autre mot que « chienne ». Et il avait raison. L’existence de chacun de nous n’est belle que de la part que nous prenons à ce qui arrive de bon à ceux qui nous sont chers.

Il y a vingt-huit ans, depuis la fondation du journal, que nous sommes assis, Léon Daudet et moi, à la même table de travail. Rue de la Chaussée-d’Antin, rue Caumartin, rue de Rome, rue du Boccador, cette table magique est toujours revenue. Je crois que, si on voulait la scier, elle résisterait comme du granit, bien qu’elle ne soit que de bois blanc.

Nous sommes tous différents ici. Nous avons nos façons de voir les choses, nos goûts personnels, nos manières de penser et de travailler, et nous ne nous chicanons jamais sur l’accessoire. Nous ne sommes pas libéraux, mais nous respectons, nous aimons même la liberté de chacun de nous. C’est ce qui fait notre harmonie.

Sans un nuage ! S’il y a vingt-huit ans que nous nous faisons vis-à-vis, Léon Daudet et moi, il s’en est écoulé trente-cinq depuis que j’ai rencontré Charles Maurras « Au signe de Flore » (2).

J’ai pu, une fois, lui adresser un livre avec cette dédicace que, sauf le jour, je lui devais à peu près tout.

Je veux simplement, dans cette circonstance, le lui répéter devant nos camarades présents et disparus, devant ceux que je vois avec les yeux du corps, devant Maurice Pujo (le tiers d’un siècle d’amitié, avec lui aussi, un véritable « Règne de la grâce », une esthétique de l’affection, et devant ceux que je revois avec les yeux de l’esprit, Léon de Montesquiou, Henri Vaugeois, Lucien Moreau, la primitive école de la petite revue grise (3), qui était déjà grande par le culte des idées.

Et ce sont les idées qui ont rassemblé, dans la génération qui suit la nôtre, cette jeunesse à qui je dois une très grande joie. Au nouvel académicien, les étudiants de France veulent bien offrir son épée.

Rien ne pouvait le toucher davantage. Je sais aussi que Maxime Real del Sarte (4) doit ciseler la garde de cette arme symbolique. En le remerciant, j’évoque aussi le temps où je l’ai vu débuter dans la bataille et dans l’art, svelte comme un de ces éphèbes florentins du peintre illustre dont il porte et perpétue le nom.

Mesdames, mes chers amis, je vous dis merci pour cette fête de l’amitié et du souvenir, pour cette intimité, pour cette affection à laquelle vous avez associé les miens, pour tant de paroles bienveillantes qui resteront toujours gravées dans ma mémoire. »

(1) : Pampille, pseudonyme de Marthe Daudet, née Allard, seconde épouse de Léon Daudet.

(2) : « Au signe de Flore » est le titre d’un ouvrage de Charles Maurras, sous-titré « La fondation d e l’Action française, 1898-1900» : « …au coin de la rue saint Benoît, devant la statue du philosophe Diderot…. Là existait, il y a trente ans (le livre de Maurras est paru en 1931, ndlr), là subsiste, bien rafraîchi, trop redoré, au premier étage d’un café de quartier, un restaurant fort simple, que décora jadis une statuette de sa marraine, la jeune Flore, au-dessus de la porte d’entrée. Là, le fait exprès des destins voulut que, sous le signe et la protection de cette déesse du Printemps, fussent élevées les premières et bien bruyantes rumeurs de notre Action française ».

(3) : La « Revue de l’Action française » fut d’abord un bulletin bimensuel, le « Bulletin de l’Action française », lancé le 10 juillet 1899, et vite appelé « revue grise » à cause de la couleur de sa couverture ; d’un format un peu plus grand, elle devint la « revue bleue », puis le quotidien, à partir du mars 1908.

(4) : Andrea del Sarto fait partie de la cohorte d’artistes italiens appelés par François premier pour illustrer les Arts, sous toutes leurs formes, dans le Royaume. Son lointain descendant, Maxime, était sculpteur : il fonda les Camelots du Roi, dont il devint le chef. Il a réalisé la garde des épées d’académicien de Maurras et de Bainville (sur laquelle figure une Minerve, dont une chimère essaie, en vain, de rogner les ailes…)