Feuilleton : Son "érudition intelligente" fait "des lecteurs reconnaissants" : Jacques Bainville... (79)

(retrouvez l'intégralité des textes et documents de ce sujet, sous sa forme de Feuilleton ou bien sous sa forme d'Album)

Illustration : portrait de Jacques Bainville par Marie-Lucas Robiquet; couverture du "Jacques Bainville, La Monarchie des Lettres, Histoire, Politique et Littérature", Édition établie et présentée par Christophe Dickès, Bouquins, Robert Laffont (1.149 pages).

Aujourd'hui : Ferry (I) : l'anticatholicisme "par l'école"...

Ferry (I) : l'anticatholicisme "par l'école"...

Dans sa "Troisième République", Bainville ne consacre pas de chapitre "à part" à ce personnage à part.

Il revient par contre deux fois sur lui, mais à des moments différents dans son Chapitre IV, Jules Grévy et Gambetta :

• d'abord (page 89 puis pages 91 à 93) au sujet de ses lois scolaires et de son anticatholicisme forcené;

• ensuite (pages 108 à 113) pour expliquer ce qu'il faut bien appeler le "colonialisme de la République", politique menée par Jules Ferry, et qui entraîna sa chute piteuse et fort peu digne...

Voici d'abord les deux passages où Bainville traite des lois scolaires de Ferry, en vue d'organiser le monde "sans Dieu et sans Roi"...

1. Page 89 :

"...Ferry était un "légiste", modéré en tout sauf sur ce point qu'il se chargeait d' "arracher la France aux directions catholiques".

La méthode était déterminée pour longtemps. Le cléricalisme était livré en pâture au parti républicain..."

2. Pages 91 à 93 :

"...Les lois scolaires de Ferry ôtent l'enseignement à l'Église et une plate-forme à celui qui, après le Seize Mai, avait soulevé l'électeur contre le "gouvernement des curés". Gambetta était devancé et par là semblait moins sectaire tandis qu'une violence froide tournait contre son rival les ressentiments de la France catholique.

Trois lignes introduites dans la loi de 1879 sur l'enseignement supérieur, trois lignes que Grévy et les modérés du ministère laissèrent passer, allaient "déchirer le parti républicain" et le pays. L'article 7 qui enlevait le droit d'enseigner aux ordres religieux non autorisés rendit le son d'une déclaration de guerre aux croyances. La manière ironique de Ferry ajoutait comme une insulte à la persécution. Avec une sorte de dilettantisme, ne se retranchait-il pas derrière une ordonnance de Charles X ? À son image, le préfet de police Andrieux affecta de présider aux expulsions "en gants gris perle". Dénoncé par l'épiscopat, combattu au Sénat par Jules Simon, l'article 7 créa une émotion sans exemple. Il laissa un long souvenir et fixa sur son auteur une aversion destinée à se confondre bientôt avec une impopularité écrasante.

L'article 7 l'avait emporté. Les décrets chassent les Jésuites de leur maisons. Comme sous Louis XV, dit encore Jules Ferry. Le cléricalisme, il l'atteint à la source. La République se charge de former l'esprit des jeunes Français. Et quelles générations prépare l' "école sans Dieu" ? À droite, où l'éloquence défend la tradition catholique, un orateur prophétise : "Vous allez faire une jeunesse qui ne croira à rien, pas même à vous." Jules Ferry était convaincu que l'école laïque donnerait une haute morale à la démocratie..."

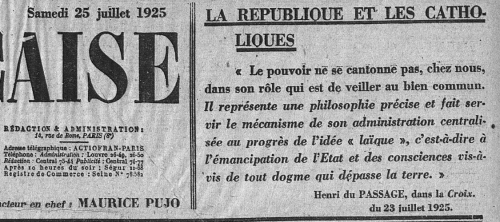

La "laïcité" républicaine ? Une supercherie laïciste et férocement anti catholique :