Grandes "Une" de L'Action française : (2/2) Octobre 1926 : à sa demande, et pour l'interroger, Joseph Kessel est reçu à Martigues par Charles Maurras, qui le retient à déjeuner dans sa Bastide du Chemin de Paradis...

Une histoire de l'Action française... en lisant L'Action française !...

(retrouvez notre sélection de "Une" dans notre Catégorie "Grandes "Une" de L'Action française")

Voici le lien conduisant à la "Une" du Mercredi 20 Octobre 1926... dans laquelle ce sera Kessel lui-même qui relatera cette très courtoise, très amicale mais surtout très intéressante rencontre entre les deux grands journalistes...

Poincaré venait juste de "revenir aux affaires", et Kessel voulait connaître le point de vue de Maurras sur ce "retour" de celui qui fut Président de la République pendant la Guerre de 14.

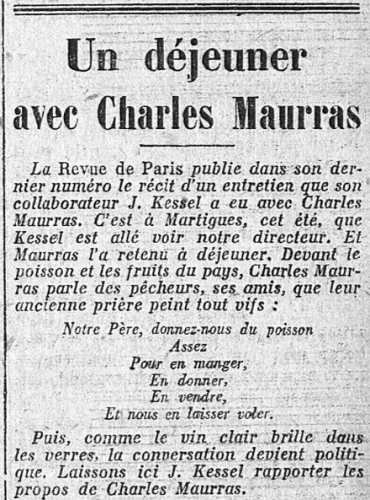

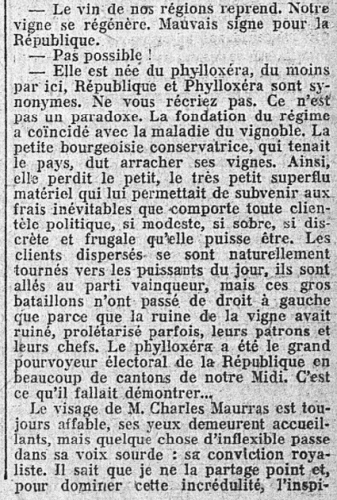

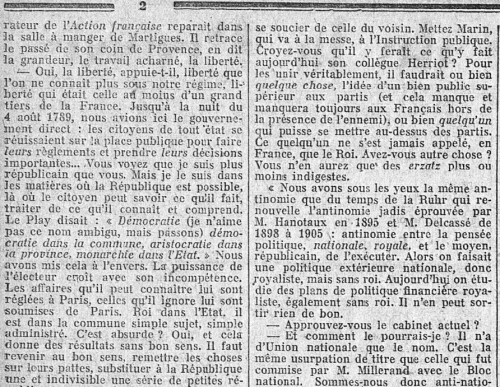

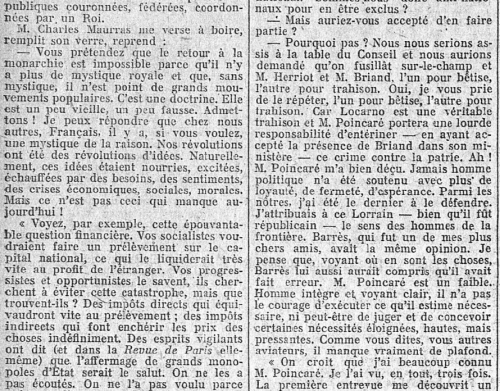

Sous le titre "Un déjeuner chez Charles Maurras", la rencontre est racontée dans le tiers inférieur de la sixième colonne de la "Une" puis, en page deux, sur l'intégralité de la première colonne et les trois quarts supérieurs de la deuxième.

En réalité, L'Action française reprend le récit que fit Kessel de cette belle journée dans La Revue de Paris et c'est pourquoi, en page deux, à la fin de "l'article", on trouve bien la signature "J. Kessel" :

- • début de l'entretien, sur le tiers inférieur de la sixième colonne...

- ... et suite et fin en page deux, sur l'intégralité de la première colonne et les deux tiers supérieurs de la deuxième :

ndlr 1. : pour nous, il est très plaisant de voir la signature "J. Kessel" dans L'Action française... Dédié à tous les menteurs, traficoteurs, falsificateurs de l'Histoire qui veulent faire croire en un Maurras qui n'a jamais existé : avec quel plaisir et courtoisie reçoit-il, ici, celui qui, reçu à l'Académie française, revendiquait hautement son appartenance au judaïsme et qui tint à faire orner son épée d'académicien d'une étoile de David...)

ndlr 2. : c'est en 1927 que Joseph Kessel fera paraître le petit ouvrage, intitulé "De la rue de Rome au Chemin de Paradis", dont nous nous sommes servis, dans notre livraison précédente, pour laisser Kessel lui-même raconter sa première visite à Maurras (il était accompagné de Georges Suarez) , au siège central du mouvement, alors situé au 20 rue de Rome :

En nous basant, donc, sur ce "petit livre", comme nous l'avons fait dans notre précédente livraison, nous donnons ici l'intégralité du texte de Kessel, qui raconte lui-même cette visite "au Chemin de Paradis" (pages vingt-neuf à quarante six) :

Peu de spectacles sont aussi satisfaisants pour l'intelligence que celui d'un homme de qui la figure s'applique exactement à un pays. Il y a là une coïncidence rare, une construction étonnante et passagère, un équilibre entre le physique et le spirituel que l'on surprend avec joie. M. Charles Maurras à Martigues me l'a bien fait sentir. J'avais vu dans son bureau, au journal, le directeur de l'Action française, et sans doute y était-il à sa place. L'exigüité de la pièce, sa nudité monacale, la table pliant sous la charge des dossiers, des documents, des journaux, des brochures, composaient à son érudition et à son extrême rigueur de raisonnement un cadre approprié. Mais c'était là, pour ainsi dire, l'abstraction parisienne de sa personnalité, celle qui est faite uniquement de travail, de méthode et de sévérité. Là, on le pouvait prendre pour une sorte d'ascète cérébral, voué aux travaux d'une pensée dogmatique. Comme il est facile de se tromper sur un visage si on ne doit le juger que d'après un instantané, et combien ses traits s'enrichissent lorsque joue sur eux une lumière différente ! Celle de Martigues est un révélateur d'une autre puissance que celle de la rue de Rome

J'y suis venu pourtant par un jour comme il en échoit peu en Provence, un jouir sans soleil, couvert par un ciel de cendre. Malgré ses menaces, ce ciel était haut, léger, la pureté de l'air si grande que les arbres les plus lointains se dessinaient à l'encre de Chine sur l'horizon. A mesure que al voiture s'éloignait de Marseille, le décor s'élargissait toujours. Ce n'était plus la côte avec la corniche en lacets, ses golfes en miniature, sa grâce parfaite, mais réduite. Les routes, les plaines, les monts et les bois se distribuaient avec la subite grandeur que donne la prodigalité de l'espace. Des perspectives sauvages et mélodiques, une rudesse pleine de mesure et d'amplitude, tel est le paysage qui conduit à Martigues. Telle est la vieille cité elle-même plongeant dans l'étang de Berre ses murs les plus antiques, qui, à force d'avoir supporté le soleil et le mistral, sont devenus d'or roux. Arrivé à une petite place, charmante de forme et de sérénité, sous des platanes antiques, je demande ma route. - Ah ! chez M. Maurras, s'écrie un gros homme plein de bonhomie, mais c'est chemin de paradis. Je vais vous accompagner." Chemin de Paradis ! comme mon compagnon a bien dit cela et que son accent prête de simplicité à ces syllabes sonores; il a bien raison. Le voici, ce chemin, à l'écart de la ville, qui serpente entre des jardins modestes et monte doucement, tout parfumé de cet arome, sec et vif, que, seule, prodigue la terre provençale en été. Chemin de Paradis ! Comment concilier sa paix, sa courbe odorante et son recueillement avec la géhenne à laquelle tout le long de l'année se condamne celui que je vais voir, avec ses journées de travail qui se prolongent, souvent, jusqu'à l'aube, ses heures chargées de réceptions, de décisions, tout le labeur fiévreux que comporte la vie d'un directeur de journal, d'un chef de parti et d'un écrivain, Vais-je trouver, dans cette retraite, un homme dépaysé, surpris par son soudain désoeuvrement ? Mon guide, qui est patron boulanger et dont le visage a la couleur du pain qu'il retire de son four, parle avec abondance, et par lui je commence à comprendre. Il est d'Action française, il me décrit le banquet qui fut donné, voici quelques jours, au théoricien du royalisme. Mais s'il y a du respect dans la manière dont il parle de M. Charles Maurras, c'est un respect pour ainsi dire familier, de voisin à voisin, et qui n'a rien de commun avec celui des villes où il marque une distance. Et déjà, avant que de l'avoir revue, la silhouette de M. Maurras m'apparaît indéfinissablement changée. Je sui sûr de ne plus retrouver tout-à-fait le même homme dans celui dont me parle affectueusement, simplement, et surtout localement, mon guide. Le pressentiment est juste. A peine ai-je aperçu M. Charles Maurras que je ne puis le dissocier de ce qui l'environne. Il est assis sous un bosquet, coiffé d'un chapeau de paille. Sa figure immobile a une singulière douceur rustique et, sur ce sol d'oliviers, de lauriers, d'orangers et de vignes, pareil à celui qui a nourri les plus nobles églogues de Virgile, le geste d'accueil que fait M. Charles Maurras a la saveur d'un fruit naturel de la terre. - Je suis furieux, me dit-il avec force en montrant le ciel. Quand il n'y a pas de soleil dans ce pays, je me sens déshonoré. Je m'assieds face à mon hôte, et, tandis qu'il discourt aimablement, je l'observe et tâche de faire un accord entre lui et l'homme que j'ai vu à Paris. Certes, c'est le même visage rigide et fin, avec sa barbiche drue et ses yeux où joue une intelligence toujours en éveil. Pourtant je le reconnais à peine, tellement en est absente la tension intérieure que j'ai cru, voici deux ans, y surprendre; un grand charme la remplace, fait d'abandon, de liesse tranquille. Le théoricien, le doctrinaire est en vacances. Il ne reste plus que le philosophe amène et harmonieux qui manie, selon le rythme le plus assuré, sa langue, sa pensée et sa vie. Et puis il est chez lui, et de sentir sous ses pas, ferme et sonore, le sol qu'il chérit entre tous, lui donne une joie inconsciente qui emporte le reste. La maison familiale qu'il tient de sa mère est là, tout près, qui nous regarde de ses volets verts. C'est une tranquille et jolie maison de Provence, sobre de ton, accueillante de lignes; le jardin domine un large espace, et ce que la grisaille du ciel lui enlève d'éclat elle le lui ajoute en douceur. Comment la passion politique ne trouverait-elle pas ici un apaisement à son aiguillon ? Une servante paraît, elle est à l'image du décor ; droite, nettement dessinée, modeste, avec des yeux fidèles. Le déjeuner est prêt, nous passons dans la salle à manger. Deux grandes photographies qui montrent un homme et une femme vêtus aux modes anciennes, une pendule tranquille, de la fraîcheur, de la pénombre - tout laisse prévoir que le repas sera à la fois simple et raffiné comme l'odeur des sachets qui parfument les piles de linge dans de vieilles armoires. M. Charles Maurras s'arme de son lorgnon et parcourt le menu. Il le fait avec son application consciencieuse qui caractérise ses mouvements et si naturelle qu'on dirait qu'il s'agit en l'occurrence de quelque problème ardu. Puis posément il m'explique : - Nous commençons par la bouillabaisse, faite avec des poissons de Martigues, puis les hors-d'oeuvre : olives farcies de Martigues, caviar de mulets, piments de Martigues. Chaque fois que ce nom sonore et doux revient sur les lèvres de M. Maurras, il prend - sans que mon hôte le veuille - un son attendri, religieux. Et tout el soin de M. Maurras est de me faire sentir le caractère des mets et leur cohésion profonde avec la terre qui les engendra, le ciel qui les mûrit, les hommes dont le travail patient les fit grandir. Et tandis que j'arrose d'une sauce faite de piments écrasés la bouillabaisse et que mon appétit le rassure sur le goût que j'y porte, M. Maurras parle des pêcheurs de Martigues. - Ce sont des gens robustes et fiers, pleins de traditions, de bonté, une belle race. Connaissez-vous leur ancienne prière, qui les peignait tout vifs. Non ? Alors écoutez :

Notre Père, donnez-nous du poisson

Assez

Pour en manger,

En donner,

En vendre,

Et nous en laisser voler.

M. Maurras s'arrête quelques secondes, puis, les yeux mi-clos, répète - mais en provençal - les paroles, et il me semble voir sur le vaste étang latin les hommes de bois brun jeter leurs filets avec cette supplication humble et magnifique. - Et quelle étrange population, poursuit M. Maurras. Combien mêlée ! Songez que vous rencontrez ici des gens aux cheveux blonds, aux yeux bleus, descendants d'une colonie normande qui s'établit à Martigues on ne sait trop quand. Mais le midi est en train de les vaincre. Ils disparaissent peu à peu. Fait plus remarquable encore, on croise souvent dans nos rues des colosses presque noirs : c'est le carthaginois typique, le géant punique dont parlaient les historiens romains.

Le directeur de l'Action française s'interrompt pour me recommander un morceau de poisson dans la soupe safranée et dit avec un sourire orgueilleux et naïf : - Si je n'avais craint de vous trop désorienter, je vous aurais fait préparer une bouillabaisse noire. C'est le triomphe et l'exclusivité de la maison. Daudet l'a rendue célèbre. Il la proclame une merveille. Mais revenons au peuple de Martigues. Il a conservé des traditions extraordinaires. C'est ainsi que l'on fiançait ici les garçons et les filles à l'âge de douze, treize ans. Et il n'y avait presque pas d'infidélité, chez ces "promis" enfantins. Les hors-d'oeuvre succèdent à la bouillabaisse. Mon attention se porte sur une curieuse galette dorée. - Si vous aimez le poisson, dit M. Maurras, vous apprécierez cela, sûrement, car c'en est la quintessence. Goutez ce caviar de mulet, ou poutargue, ou boutargue; sous cette dernière forme, le nom est dans Rabelais. En même temps il me verse un grand verre de vin vif et clair, vin du pays. - Il faut boire avec la poutargue, poursuit mon hôte. Nos vieux dictionnaires mentionnent qu'elle est mangée ad bibendum. Il prouve lui-même la vérité du dicton qu'il énonce, et il faut bientôt rapporter une bouteille nouvelle. M. Charles Maurras me regarde, sourit, avec une ride ironique du pli des yeux, et déclare : - Le vin de nos régions reprend, notre vigne se régénère. Mauvais signe pour la République. - Pas possible ! - Elle est née du phylloxera, du moins par ici, République et Phylloxera sont synonymes. Ne vous récriez pas. Ce n'est pas un paradoxe. La fondation du régime a coïncidé avec la maladie du vignoble. La petite bourgeoisie conservatrice, qui tenait le pays, dut arracher ses vignes. Ainsi, elle perdait le petit, le très petit superflu matériel qui lui permettait de subvenir aux frais inévitables que comporte toute clientèle politique, si modeste, si sobre, si discrète et frugale qu'elle puisse être. Les clients dispersés se sont naturellement tournés vers les puissants du jour, ils sont allés au parti vainqueur, mais ces gros bataillons n'ont passé de droite à gauche que parce que la ruine de la vigne avait ruiné, prolétarisé parfois, leurs patrons et leurs chefs. Le phylloxera a été le grand pourvoyeur électoral de la République en beaucoup de cantons de notre Midi. C'est ce qu'il fallait démontrer... Le visage de M. Charles Maurras est toujours affable, ses yeux demeurent accueillants, mais quelque chose d'inflexible passe dans sa voix sourde : sa conviction royaliste. Il sait que je ne la partage point et, pour dominer cette incrédulité, l'inspirateur de l'Action française reparaît dans la salle à manger de Martigues. Il retrace le passé de son coin de Provence, en dit la grandeur, le travail acharné, la liberté. - Oui, la liberté, appuie-t-il, liberté que l'on ne connaît plus sous notre régime, liberté qui était celle au moins d'un grand tiers de la France. Jusqu'à la nuit du 4 août 1789, nous avions ici le gouvernement direct : les citoyens de tout état se réunissaient sur la place publique pour faire leurs règlements et prendre leurs décisions importantes... Vous voyez que je suis républicain plus que vous. Mais je le suis dans les matières où la République est possible, là où le citoyen peut savoir ce qu'il fait, traiter de ce qu'il connaît et comprend. Le Play disait : Démocratie (je n'aime pas ce mot ambigu, mais passons), démocratie dans la commune, aristocratie dans la province, monarchie dans l'État". Nous avons mis cela à l'envers. La puissance de l'électeur croît avec son incompétence. Les affaires qu'il peut connaître lui sont réglées à Paris, celles qu'il ignore lui sont soumises de Paris. Roi dans l'État, il est dans la commune simple administré, simple administré. C'est absurde ? Oui, et cela donne des résultats sans bon sens. Il faut revenir au bon sens, remettre les choses sur leurs pattes, substituer à la République une et indivisible une série de petites républiques fédérées, couronnées, coordonnées par un Roi. M. Charles Maurras me verse à boire, remplit son verre, reprend : - Vous prétendez que le retour à la monarchie est impossible parce qu'il n'y a plus de mystique royaliste et que, sans mystique, il n'est point de grands mouvements populaires. C'est une doctrine. Elle est un peu vieille, un peu fausse. Admettons ! Je peux répondre que chez nous autres, Français, il y a, si vous voulez, une mystique de la raison. Nos révolutions ont été des révolutions d'idées. Naturellement, ces idées étaient nourries, excitées, échauffées par des besoins, des sentiments, des crises économiques, sociales, morales. Mais ce n'est pas ceci qui manque aujourd'hui. Voyez, par exemple, cette épouvantable question financière. Vos socialistes voudraient faire un prélèvement sur le capital national, ce qui le liquiderait très vite au profit de l'étranger. Vos progressistes et opportunistes le savent, ils cherchent à éviter cette catastrophe, mais que trouvent-ils ? Des impôts directs qui équivaudront vite au prélèvement; des impôts indirects qui font enchérir le prix des choses indéfiniment. Des esprits vigilants ont dit (et dans La Revue de Paris elle-même) que l'affermage de grands monopoles d'État serait le salut. On ne les a pas écoutés. On ne l'a pas voulu parce qu'on ne l'a pas pu. Pourquoi ? Le Gouvernement républicain le plus résolu aux réformes, le plus décidé à toucher à tout, ne touche pas aux grands monopoles d'État. Pourquoi ? Parce que c'est la chasse gardée de ses grands électeurs. S'il y touchait, il toucherait à son principe générateur : tout se passerait comme si, dans un régime où le nerf de la succession est l'hérédité du sang, le roi d'Angleterre faisait entrer l'empereur d'Allemagne dans son alcôve de Buckingham-Palace... Otez le régime électif, cette immense richesse qu'il étatise et qu'il stérilise est rendue à la nation vivante : tous les allègements d'impôts, tous les relèvements monétaires deviennent possibles. Ils sont impossibles en régime électif. L'avenir lui est donc interdit, par sa propre nature, qui ne joue pas conformément aux forces naturelles, aux besoins naturels du pays et du moment. Mais, d'autre part, un courant d'idées puissant met cette vérité en lumière. Elle est partagée par un nombre croissant d'esprits jeunes, libres, influents, qui demandent la monarchie, la monarchie qui serait affranchie de ces éclatantes impuissances républicaines. Bref, vous avez ici, un intérêt public, un besoin public. Vous avez, là, une idée qui y correspond. Il suffit que la synthèse se fasse pour que la monarchie soit... Qu'est-il besoin d'une mystique ? Notez que la vielle mystique royale n'est pas morte partout. Il y a en Provence, un peu ai nord d'ici, des régions de fidélité séculaire, une véritable Vendée provençale... Savez-vous que, lorsque M. Poincaré est venu rendre visite à Mistral et que nous avons demandé à la population de faire une trêve, ni nos appels ni même le prestige immense de ce magnifique génie n'ont pu décider les Blancs de Provence à participer à la fête ? J'en fus désespéré pour Mistral. Mais, dites-moi, n'est-ce pas beau, ces paysans, ces villageois qui, durant tout un siècle, malgré l'administration, malgré l'école, malgré le petit journal, ont gardé leur foi et leur roi ? Quand nous allons les voir, nous leur disons : Vos pères et grands-pères passaient pour arriérés. Eh bien ! maintenant, c'est vous qui êtes à la dernière mode. La jeunesse lettrée, l'élite intellectuelle, le Quartier latin de Paris pensent comme vous. Mais, à propos ! M. Kessel, cet enthousiasme actif, allant, hardi, des nouvelles générations, c'est une foi aussi, cela peut passer pour une mystique. Toute cette jeunesse qui nous suit maintenant, à quoi donc attribuez-vous sa foi ? - A votre talent, à celui de Léon Daudet, à celui de Jacques Bainville. On suit beaucoup plus les hommes que les idées. M. Maurras hausse les épaules avec un peu d'impatience. - Toutes les fois ont eu des apôtres : la nôtre est vraie en ce qu'elle est la seule bienfaisante pour la patrie. Voyez Napoléon. Vous pensez que, sans lui et malgré son échec, la France serait moindre dans le monde ? Napoléon, dites-vous, a fait à la France une publicité colossale. Je vous répondrai qu'une bonne et honnête maison n'en a pas besoin. Cependant, je comprends le prestige impérial. C'est de l'histoire, c'est de la poésie, de la gloire. Ce n'est pas ce que j'entends par une politique nationale...

Les yeux de M. Charles Maurras errent à travers la pièce obscure, s'arrêtant sur le portrait d'un homme vigoureux serré dans une redingote militaire, et il dit en souriant : - Mon grand-père maternel, un marin, était comme vous. Pour avoir été sur un bâtiment militaire après le retour de l'île d'Elbe, il avait droit à la médaille de Sainte-Hélène. De toutes ses décorations, c'était celle dont il était le plus fier. Portant il était carliste (partisan de Charles X). C'est-=à-dire que l'orgueil de l'épopée impériale ne l'empêchait pas de penser que le bien public français réclamait la monarchie légitime. - Était-il de Martigues ? - Non, mais du pays. Au fond, à Martigues, je suis un métèque. Je ne suis d'ici que par les femmes. Depuis trois générations, les hommes sont venus d'Avignon, de La Ciotat, de Roquevaire. Ce n'est pas loi mais cela fait que je suis un métèque tout de même. Soudain M. Maurras devient grave. Un nouveau plat vient d'apparaître. - C'est la tradition, dit-il, ici, de terminer un repas de poisson par de la viande un peu grasse. Il faut aussi changer de vin... Non, non pas dans ces petits verres. On ne goûte bien le parfum de ces vins rouges que dans les grands. La conversation devient gastronomique et M. Maurras s'y montre aussi disert, aussi érudit que dans la politique. Je ne sais comment le grand nom de Clemenceau s'y mêle. Mon hôte aussitôt redresse la tête. - Chez Clemenceau, dit-il, tout est dans le cervelet. Ce n'est pas un homme, ce sont des nerfs. Sans lui pas de victoire, certes. Mais quelle paix il nous a faite ! La bouche sévère se détend. Le charme de Martigues fait que M. Maurras ajoute en riant : - La vérité, voyez-vous, c'est que Clemenceau est de l'Ouest et moi du Midi. Sous un roi, nous nous entendrions peut-être à merveille. Sans cela il n'y a rien à faire. On sert une pastèque et un melon. M. Maurras goûte à la première, hoche le front. - Elle est mauvaise, dit-il. N'y touchez pas. Avec les pastèques, c'est - comme en république - une question de chance. Prenez le melon : il est de toute sureté.

Je m'aperçois seulement alors que le déjeuner s'achève et je n'ai pas posé à mon hôte la question pour laquelle je suis venu. Je demande : - Et mon interview ? M. Charles Maurras me considère avec un étonnement enjoué. - Mais elle est faite, dit-il. Après tout ce que nous avons dit n'est-il pas clair que sans royauté il n'est point de salut ? Dans la complexité actuelle, qui demande plus que jamais l'unité de vues, l'action suivie, un désintéressement absolu, - je ne parle pas seulement de désintéressement pécuniaire, - un courage sans défaillance, que voulez-vous que l'on fasse dans le gouvernement des partis qui tirent à hue et à dia. Les chefs des partis se sont unis ? Mais les partis restent et ils continuent à se battre dans le pays. Les chefs déclarent déposer leurs vue particulières ? Mais chacun, dans le ministère qu'il a eu en partage, suit son idée sans se soucier de celle du voisin. Mettez Marin, qui va à la messe, à l'Instruction publique. Croyez-vous qu'il y ferait ce qu'y fait aujourd'hui son collègue Herriot ? Pour les unir véritablement, il faudrait ou bien quelque chose, l'idée d'un bien public supérieur aux partis (et cela manque et manquera toujours aux Français hors de la présence de l'ennemi) ou bien quelqu'un qui puisse se mettre au-dessus des partis. Ce quelqu'un ne s'est jamais appelé, en France, que le Roi. Avez-vous autre chose ? Vous n'en aurez que des ersatz, plus ou moins indigestes. Nous avons sous les yeux la même antinomie que du temps de la Rhur, qui renouvelle l'antinomie, jadis éprouvée par M. Hanoteaux en 1895 et M. Delcassé de 1898 à 1905 : antinomie entre la pensée politique, nationale, royale, et le moyen, républicain de l'exécuter. Alors on faisait une politique extérieure nationale, donc royaliste, mais sans roi. Aujourd'hui on étudie des plans de politique financière royaliste, également sans roi. Il n'en peut sortir rien de bon. - Approuvez-vous le cabinet actuel ? - Et comment le pourrais-je ? Il n'a d'Union nationale que le nom. C'est la même usurpation de titre que celle qui fut commise par M. Millerand avec le Bloc national. Sommes-nous donc antinationaux pour en être exclus ? - Mais auriez-vous accepté d'en faire partie ? - Pourquoi pas ? Nous nous serions assis à la table du Conseil et nous aurions demandé qu'on fusillât sur-le-champ et M. Herriot et M. Briand, l'un pour bêtise, l'autre pour trahison. Oui, je vous prie de le répéter, l'un pour bêtise, l'autre pour trahison. Car Locarno est une véritable trahison, et M. Poincaré portera une lourde responsabilité d'entériner - en ayant accepté la présence de Briand dans son ministère - ce crime contre la patrie. Ah ! M. Poincaré m'a bien déçu. Jamais homme politique n'a été soutenu avec plus de loyauté, de fermeté, d'espérance. Parmi les nôtres, j'ai été le dernier à le défendre. J'attribuais à ce Lorrain - bien qu'il fît républicain - le sens des hommes de la frontière. Barrès, qui fut un de mes plus chers amis, avait la même opinion. Je pense que, voyant où en sont les choses, Barrès lui aussi aurait compris qu'il avait fait erreur. M. Poincaré est un faible. Homme intègre et voyant clair, il n'a pas le courage d'exécuter ce qu'il estime nécessaire, ni peut-être de juger et de concevoir certaines nécessités éloignées, hautes, mais pressantes. Comme vous dites, vous autres aviateurs, il manque vraiment de plafond. On croit que j'ai beaucoup connu M. Poincaré. Je l'ai vu, en tout, trois fois. La première entrevue me découvrit un état d'esprit qui m'intéressa. Voici l'historiette. Pendant la guerre, on m'avait offert d'écrire des articles dans le journal espagnol l'A.B.C. Je ne voulus point le faire sans en avertir le ministre des Affaires étrangères qui était alors M. Delcassé. Je ne le connaissais point et, ayant été en correspondance avec M. Poincaré, j'écrivis à celui-ci pour qu'il avisât le Quai d'Orsay. Il me proposa de venir en causer à l'Élisée. J'y fus. On était en plein chaos parlementaire : commissions aux armées, interpellations sur les opérations en cours, que sais-je ? Et M. Poincaré, m'exprimant sa confiance dans la victoire, me dit le mal que lui donnaient les Chambres. - "Et pourquoi ne les renvoyez-vous point ?" lui demandai-je. Il leva les yeux au ciel et martela, syllabe à syllabe, cette réponse lapidaire : " - Vous me connaissez assez pour savoir que je suis incapable d'une illégalité." " - M. le Président, je sais votre respect du Droit, mais enfin nos pères romains qui ont inventé le droit disaient : Salus populi, suprema lex... " - Oui, je sais, mais que puis-je faire comme Président de la République ? Des discours, c'est tout ! Ah ! si j'étais Président du Conseil !" M. Charles Maurras prend un temps qu'il emploie à me verser avec précaution un marc plein d'arôme et de force. Puis il conclut : - Président du Conseil, M. Poincaré l'a été depuis et l'est redevenu. Il n'a rien su tirer d'une bonne Chambre, il en a fait élire une mauvaise, il fera tout ce qu'il faut pour être renversé par celle-ci, sans oser prendre aucune des initiatives utiles que son esprit légalitaire lui interdit : voilà pour le républicain Poincaré. Quant à Poincaré homme de l'Est, au Prince lorrain, comme nous l'avons appelé, il a laissé massacrer les Allemands amis de la France dans les rues de Pirmasens et de Kaiserslautern. Il a laissé M. Briand monter à Locarno tous les éléments de la prochaine agression et de la prochaine invasion. Ni dans un Poincaré, ni dans l'autre, je n'ai plus, je en peux plus avoir confiance.

M. Charles Maurras se tait. Il a parlé fermement, mais sans l'âpreté que je lui ai connue à Paris. On dirait que de sa maison de Martigues il juge choses et gens avec un détachement dont il n'a pas conscience. Maintenant il y a beaucoup de paix sure cette figure sans mouvement. L'alcool généreux échauffe les tempes. Par les volets entr'ouverts on aperçoit un morceau de jardin tranquille.

--------------------------------

Pour lire les articles...

En bas de page, une courte "barre de tâches" vous permet d'utiliser le zoom (tout à gauche de la barre) et de changer de page (flèche tout à droite); une fois appuyé sur "zoom", vous aurez, cette fois tout en haut de la page, une autre "barre de tâches" : en cliquant sur le "+", il ne vous restera plus, avec votre souris, qu'à vous promener sur la page, puis passer à la deuxième pour lire la suite...