Feuilleton : Son "érudition intelligente" fait "des lecteurs reconnaissants" : Jacques Bainville... (102)

(retrouvez l'intégralité des textes et documents de ce sujet, sous sa forme de Feuilleton ou bien sous sa forme d'Album)

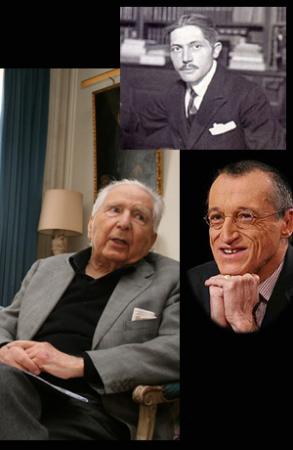

Illustration : portrait de Jacques Bainville par Marie-Lucas Robiquet; couverture du "Jacques Bainville, La Monarchie des Lettres, Histoire, Politique et Littérature", Édition établie et présentée par Christophe Dickès, Bouquins, Robert Laffont (1.149 pages).

Aujourd'hui : Réponses à l'Enquête de Sévillia sur Bainville (2/2)...

Réponses à l'Enquête de Sévillia sur Bainville (2/2)...

• Jean Dutourd, de l’Académie française :

"Jacques Bainville n’est pas seulement un historien de premier ordre, c’est aussi un écrivain considérable et l’un des plus grands esprits qu’il y ait eu en France pendant la première moitié du XXe siècle. La raison pour laquelle il est négligé aujourd’hui est strictement politique. Son sens de la réalité, son goût de la vérité historique, ses dons prophétiques font absolument horreur aux intellectuels français, européens et mondialistes. Bainville souffre du même ostracisme que Rivarol, par exemple, qui est depuis deux cents ans victime d’un complot républicain de silence. Ni Rivarol ni Bainville ne sont des écrivains pour époque bête."

• Général Pierre-Marie Gallois (c. r.) :

"Il ne s’agit plus, me semble-t-il, de penser historiquement dans un siècle idéologique, mais plutôt de savoir s’il conviendrait de penser historiquement dans le siècle matériellement hédonistique qui s’annonce. La préoccupation économique individuelle dominante risque de provoquer l’éclatement des groupes sociaux formés par le milieu et par le temps. L’histoire peut contribuer à prévenir cette désintégration par l’évocation permanente des grandes réalisations collectivement entreprises. Mémoire de l’humanité, l’histoire est aussi celle des nations. Penser historiquement, c’est empêcher qu’elles s’accommodent d’une destinée finie."

• Michel Déon, de l’Académie française :

"Toute l’histoire de France est une sombre récapitulation des occasions perdues. Parmi ces occasions perdues, l’une des plus cruelles est celle, au XXe siècle, de n’avoir pas eu Jacques Bainville pour ministre des Affaires étrangères, voire comme président du Conseil. L’intelligence, le savoir, la clarté du style, la pré-science quasi magique de cet homme blessent son lecteur aujourd’hui. Comment ne l’a-t-on pas écouté ? Il avait tout compris, tout lu, tout observé, tout prévu, parfois avec soixante ans d’avance, comme pour la Yougoslavie. Le plus grave péché en politique est d’avoir toujours raison. Les esprits universels dérangent à ce point la pensée unique que l’on nie jusqu’à leur existence. Cela dit, la vérité finit toujours par l’emporter, mais trop tard. Un renouveau de la pensée bainvillienne est en cours. Il faudra encore beaucoup d’indépendance d’esprit pour qu’elle soit redécouverte. Bainville était un désespéré qui n’a jamais cessé de croire à un espoir, si éloigné fût-il."

• Emmanuel Le Roy Ladurie, de l’Institut

"Bainville n’était pas universitaire ; il était Action française, et de l’Académie française. Non-universitaire : l’espèce tend à se tarir. Certains ont été récupérés par l’université, tel Philippe Ariès. Nous avons toujours l’éminent Henri Amouroux. Néanmoins, les historiens qui n’appartiennent pas à l’université n’ont pas, ou peu, de disciples. Était-ce le cas de Bainville ? En tout cas, la « reproduction », comme diraient nos sociologues, ne s’opère pas suffisamment. Bainville était lié à l’Action française, mais il eut l’heureuse idée de mourir en 1936. L’Académie française, maintenant : elle a eu en son sein de très grands historiens de droite non-universitaires comme Bainville, encore lui, et Gaxotte. C’était le temps où la droite française avait des idées. Par la suite, l’Académie française a admis quelques grands noms de l’école des Annales : Braudel, Duby, Furet. Ces personnages de tout premier plan ont disparu. Où sont les Bainville, les Furet et les Duby du premier quart du XXIe siècle ?"

• Thierry de Montbrial, de l’Institut :

"Beaucoup plus que la Première Guerre mondiale, la Seconde est la conséquence des erreurs répétées qui ont permis aux prévisions de Bainville de prendre corps. Le manque de lucidité et de courage des dirigeants, notamment français et britanniques, aux moments décisifs tels que le réarmement allemand (1935) ou l’annexion de l’Autriche et des Sudètes (1938) a contribué à précipiter l’Europe et le monde dans l’abîme. La conférence de Munich demeure encore, dans la mémoire collective, le symbole de la lâcheté face aux dictateurs, au point qu’on l’évoque improprement dans des circonstances très différentes. Le spectre de Munich a hanté les dirigeants occidentaux après l’agression de Saddam Hussein au Koweït en 1990, et même dans certaines phases de la guerre de sécession en Yougoslavie, après 1991. En tout état de cause, le simple rappel des épisodes tragiques de l’entre-deux-guerres pose le problème de la capacité d’action et de la responsabilité des hommes d’Etat, donc celui de leur rôle dans les bifurcations de l’Histoire."

• Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires étrangères :

"S’intéresser aujourd’hui à Jacques Bainville, comme le fait Dominique Decherf, mérite un coup de chapeau : sa pensée paraît dépassée, il n’est plus lu ni commenté. Or, par culture historique, je ne crois pas à la table rase et il n’est jamais inutile de scruter les intelligences passées. Or de l’intelligence lucide Jacques Bainville en a eu à revendre. Je vois même dans ses articles de 1913 prévoyant le conflit à venir, dans son Comment est née la révolution russe, dans son extraordinaire Conséquences politiques de la paix de 1920, dans son Histoire de deux peuples continuée jusqu’à Hitler, dans L’Amérique peut-elle rester isolée ?, où il démontre que non, un modèle de lucidité que l’on a résumé par « penser historiquement dans un siècle idéologique », ce qui reste toujours aussi nécessaire et aussi difficile. Mais s’il fut un des esprits les plus clairvoyants du début du siècle, sa lucidité fut classique. Elle n’alla pas au-delà des limites d’une pensée nationale, d’une modération très française, très traditionnelle, un cadre que la Seconde Guerre fera voler en éclats. Rien donc, chez lui, qui annonce la suite ce n’est pas un Tocqueville , mais beaucoup qui aurait évité de gigantesques erreurs. Il ne faut pas le juger depuis le monde global, mais par rapport aux errements tragiques de tant de ses contemporains ; ne pas rechercher dans ses écrits des réponses aux questions d’aujourd’hui, mais se souvenir de la méthode : analyser les faits et faire la part des préjugés."